おもしろさとは感覚的なもので、定量化が難しい。一方でゲーム開発には、こうしたアナログな感覚をデジタルな作り込みで実現するという、二律相反する部分がある。開発中のホラーゲームがなかなか「怖く」ならない時、どのようにすれば「怖さ」をアップさせられるか。こうした難題をミドルウェアで解決した事例が7月15日、GTMF2016で共有された。

セッション名は「再利用できるアニメーションアセット制作×VRゲームIK使用例」で、講演者はバンダイナムコスタジオの花井正雄氏と、ナチュラルモーションのスティーブ・トンプソン氏だ。両者は「怖さ」が実現するうえで、キャラクターの自然な動きを少ない工数で実現する必要があり、ナチュラルモーション社のミドルウェア「モーフィム」が役だったと述べた。

▲バンダイナムコスタジオの花井正雄氏(写真右)

ナチュラルモーションのスティーブ・トンプソン氏(写真左)

■恐怖度をアップさせるための施策とは

花井氏らが取り組んだのは、バンダイナムコエンターテインメントがお台場で展開するVRアクティビティ「VR ZONE Project i Can」のホラーコンテンツ「脱出病棟ω」の制作だ。プレイヤーは電動車椅子に縛り付けられたまま、インカムで音声通話をしながら、懐中電灯を照らして廃病院から脱出していく。2人から4人まで楽しめる。

ポイントはナイフを振り回しながら車椅子を追いかけてくる徘徊者の存在だ。フォトリアルな映像で細部まで描き込まれており、プレイヤーの目の前に立ちふさがって、ナイフでなぶり殺しにしようとする。VR HMDごしに徘徊者の顔が近づくと、圧倒的な気持ち悪さに、思わず目を背けたくなるほど。恐怖がピークになる瞬間だ。

しかし、ここに問題があった。開発中のバーションでは、思ったほど怖さが演出できなかったのだ。恐怖の演出はビジュアル、サウンド、振動など、さまざまな要素が組み合わさっており、単一の解法は存在しない。一方で花井氏らグラフィックチームは「視界の変化に対して徘徊者が追随できない点が大きいのではないか」と仮説を立てた。

気味の悪い顔がアップで表示されると、プレイヤーは反射的に頭を動かして視界をそらせようとする。そうすると怖さが薄れてしまう。もしプレイヤーの頭の動きにあわせて徘徊者が姿勢を変化させ、正面から覗き込み続けるようにすれば、恐怖度もアップするのではないか、というわけだ。

もっとも、予想されるプレイヤーの頭の動きすべてに対して、あらかじめ徘徊者のモーションを用意することは現実的ではない。それよりも、ベースとなるモーションをいくつか用意しておき、状況にあわせてリアルタイムに補完モーションを自動生成してくれるシステムが必用だ。これを可能にしたのが「モーフィム」だったというわけだ。

モーフィムの特徴はプロシージャル(逐次演算)でモーションが生成されることだ。複数のモーションを状況にあわせてブレンドしたり、IK(Inverse Kinematics)処理に必用な多数のプリセットが用意されていたり(例:床の傾きにあわせて足首の角度から下半身の状態を自動的に調整する)、重力にあわせて携行品をゆらしたりできる。

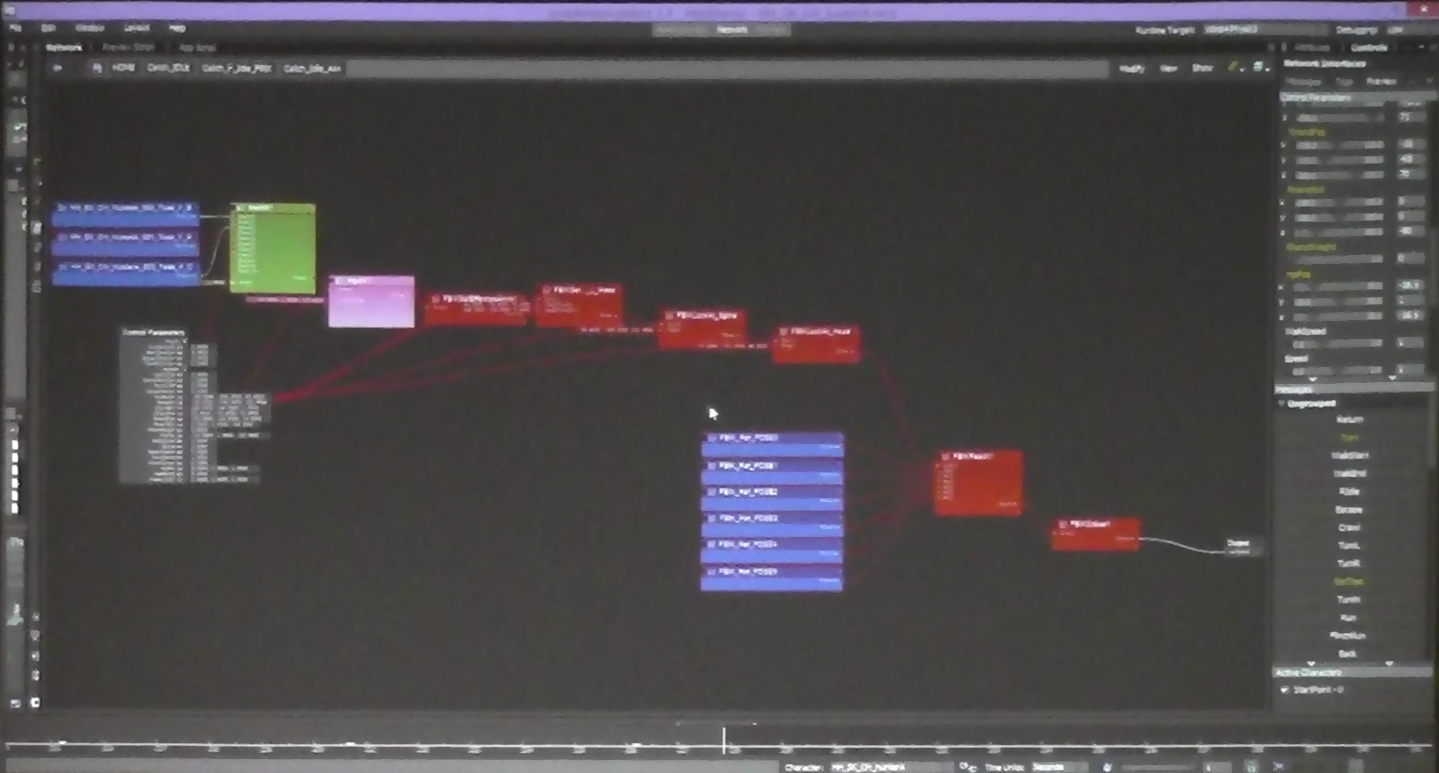

UIはノードベースとなっており、アーティストが直感的に使用できる点も特徴だ。Unreal Engine(UE) 4と親和性が高く、作成したモーションデータはインテグレーションパックを介して、UE4上で活用できる。ランタイムを内蔵しており、内製の開発環境と統合することも容易だ。トンプソン氏は「最大1週間もあれば統合化できるのでは」と語った。

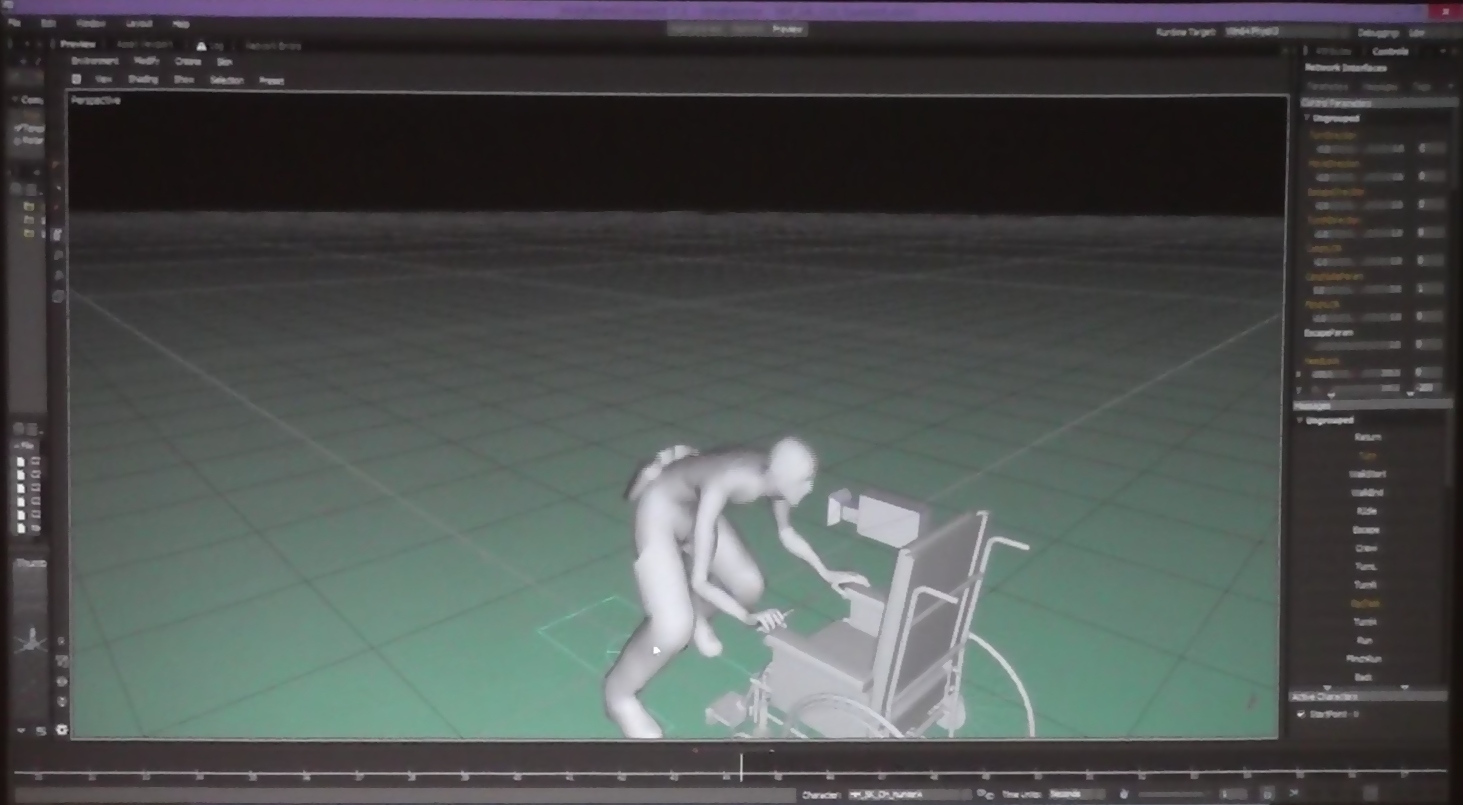

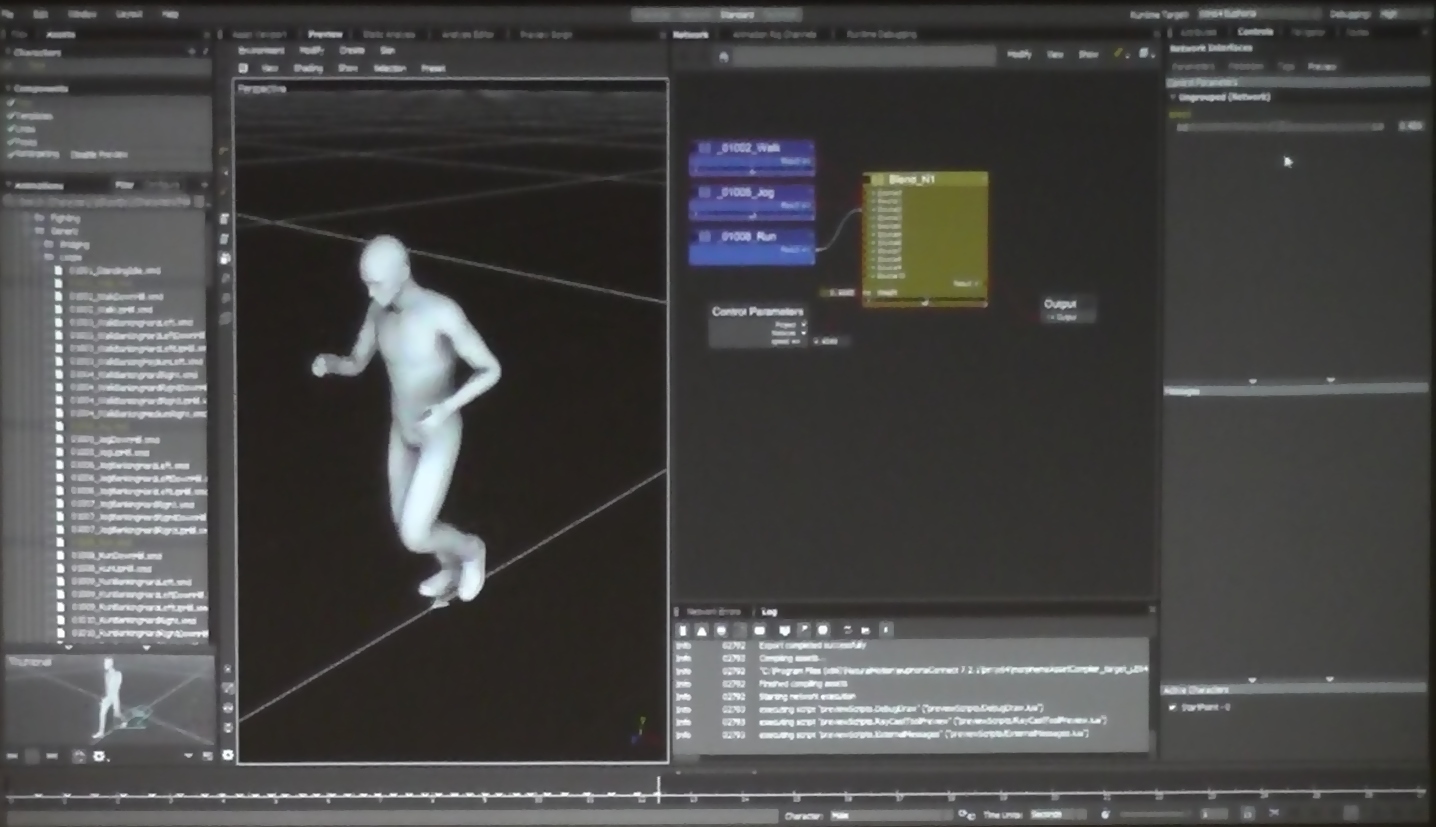

トンプソン氏はモーフィムのデモも披露した。アーティストはあらかじめ、モーションキャプチャなどで基本のモーションデータを作成し、モーフィムに登録しておく。次に、これらのデータをドラッグ&ドロップでエディタ上に表示する。最後に個々のモーションデータにブレンドノートを接続して、パラメータを調整する。

デモではこれだけで「歩く・早足で歩く・走る」という3つのモーションが一つにまとめられ、スラスターの操作にあわせて速度を変えながらキャラクターを移動させることが可能になった。

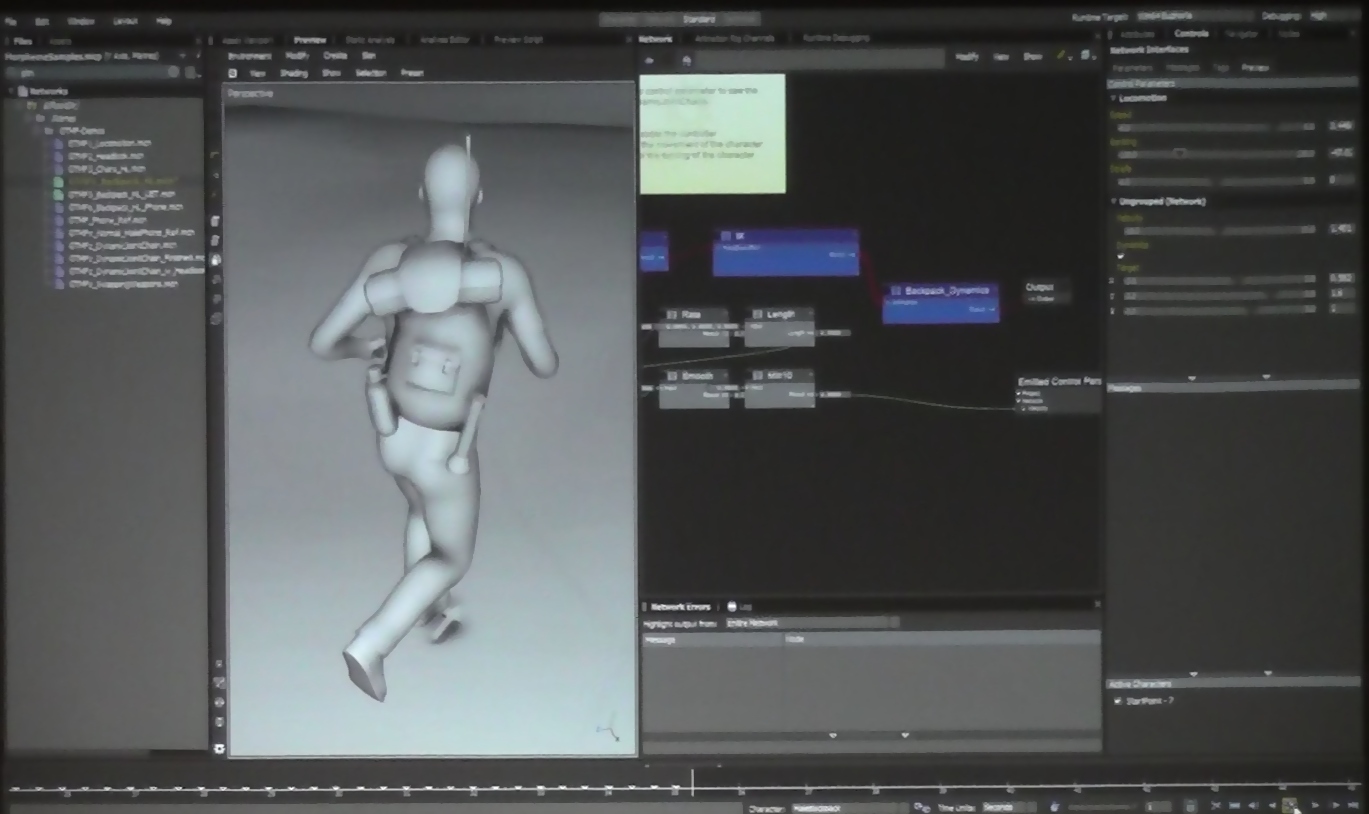

このようにモーフィムでは個々のモーションデータを起点に、ツリー構造をとりながら、複雑な動きがブレンドされていく。先ほどの「移動」ブレンドノードに対して、別途作成しておいたアイドリング(制止状態で微細に体が動いている状態)ノードを接続し、制止状態から自然に移動状態のモーションにつなげるデモも披露された。

前述の通り豊富なIKのプリセットが用意されている点も特徴だ。頭を動かす、足首を動かすといった単純なものから、「左手を固定したまま、ナイフを持った右手の動きにあわせて体全体を自然に動かす」といった、まさに『脱出病棟ω』で必用とされた動きまで、簡単に設定できる。

移動にあわせてキャラクターの携行品(バックパックに吊された水筒、懐中電灯、寝袋など)を、物理環境にあわせて自然にゆらすことも可能だ。作成したデータを別のキャラクターにコピーすることもできる。

花井氏はモーフィムの導入で、「プレイヤーの頭部の動きにあわせて、徘徊者が自然に追いかけられるようになった」「プレイヤーが上半身を乗り出しても、徘徊者の腰の位置を動かして、自然に距離がとれるようになった」と語った。ちなみに、これらは3種類の基本モーションをランダムにループ再生させ、タイミングを変えて再生したり、プリセットIKとくみあわせたりすることで実現している。

もともと開発にUE4を利用していたこともあり、インテグレートも容易だった。制作にかかった時間も1ヶ月ほどでおさえられたという。「トランジションの条件設定や管理機能が一元的にまとまっており、調整しやすかったですね。エディタ上で左から右に川が流れるようにノードが配置されるため、直感的で見やすい点も良かったです」(花井氏)

また、VRゲーム開発では最低60フレーム/秒という高いレイテンシーを保つことも重要だ。フレーム数が落ちると「VR酔い」につながってしまうからだ。そのためには「プレイヤーの頭部の位置の変化の計測」→「カメラを追随するような徘徊者のモーションの演算」→「VR HMDに出力」という一連の行為を毎フレーム、遅延なく行う必要がある。こうした高速演算処理においてもモーフィムは高い性能を発揮したという。

「テストプレイの結果は上々で、仮説が実証できた」という花井氏。VR開発のポイントはイテレーション(仮説と検証)の速度を上げることにあり、プログラマーの手をわずらわせることなく、アニメーションチームだけで検証できた点もクオリティアップに貢献できた。「シンプルな機能でも十分な効果が上げられます。奇をとらわずに王道をめざすことが重要です」と語る花井氏。目的に対してミドルウェアがピタリとはまった、GTMFならではの事例紹介だったといえるだろう。

(取材・文:ライター 小野憲史)

会社情報

- 会社名

- バンダイナムコスタジオ