一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)が、8月30日~9月1日までパシフィコ横浜にて開催した、国内最大のゲーム開発者向けカンファレンス「コンピュータ・エンターテインメント・デベロッパーズ・カンファレンス 2017」(CEDEC 2017)。

本稿では、8月31日に実施された講演「デジタルアニメ制作の未来展望」についてのレポートをお届けしていく。 本セッションでは、東京工科大学メディア学部の教授・三上浩司氏が司会を務め、株式会社スタジオコロリド・宇田英男氏、株式会社OLM・加藤浩幸氏、株式会社ウルトラスーパーピクチャーズ・平澤直氏の3名がパネラーとして登壇。アニメ制作のデジタル化を先進する3社それぞれにおける最新の制作事例の紹介、および未来のデジタルアニメ制作手法について様々な視点から議論が展開した。

▲東京工科大学メディア学部・教授の三上氏。大学では、次世代の映像制作手法の研究開発とアニメーション制作のディジタル化支援を実施。2004年より、他大学に先んじて4年制大学においてゲーム開発教育を開始した。

▲スタジオコロリド・取締役の宇田氏。大学卒業後、大手電機メーカーに就職し、その後アニメ制作会社2社で管理を経験。2011年にスタジオコロリドを起業し、若手の人材育成とアニメーションの制作現場における環境の向上を目標に企業活動を行っている。

▲OLM・制作部プロデューサーの加藤氏。アニメーションプロデューサーとして『ポケットモンスター』シリーズを、プロデューサーとして『ピカイア!』を担当。現在は、社内でOJTによるデジタル作画導入を進行している。

▲ウルトラスーパーピクチャーズの企画プロデュース室プロデューサー・平澤氏。主にCGアニメスタジオ「サンジゲン」の企画開発とプロデュースを担当。代表的なプロデュース作品は『猫がくれたまぁるいしあわせ』『ID-0』『ブブキ・ブランキ』『モンスターストライク』『ウルトラスーパーアニメタイム』など。

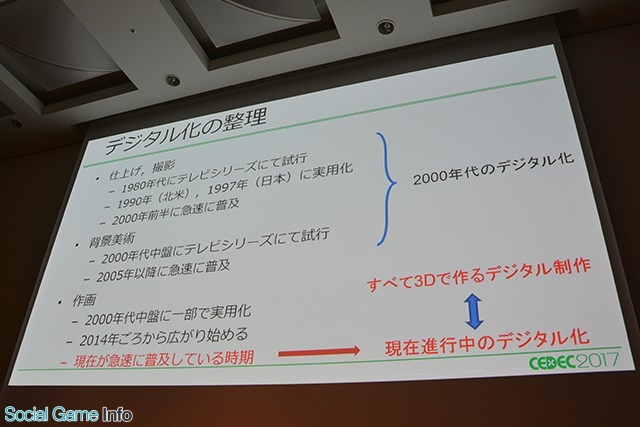

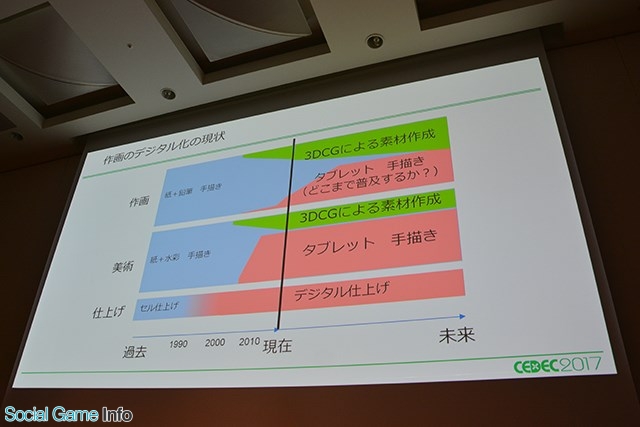

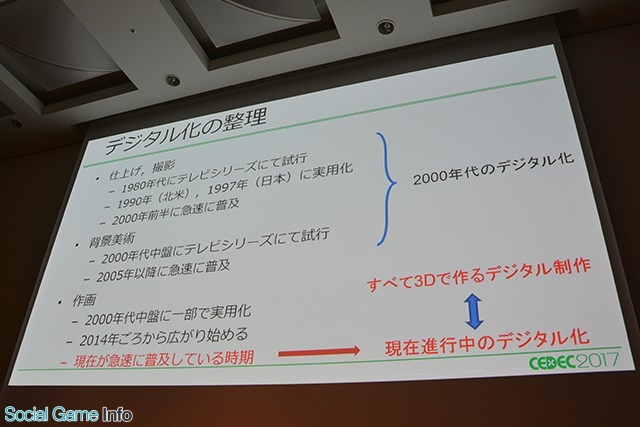

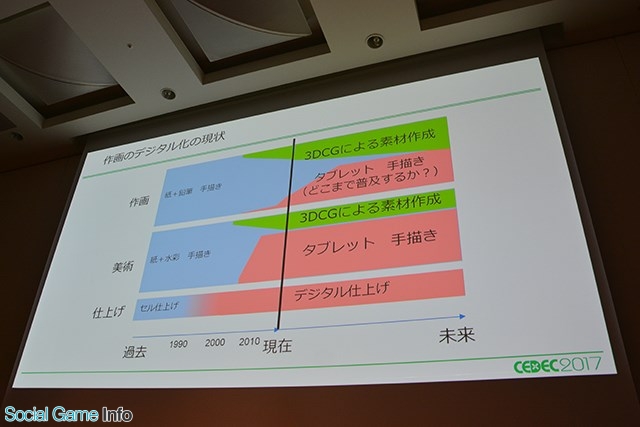

本セッションでは、まず三上氏がアニメーションにおける大まかな種類や日本における工程の変遷を説明。1992年にセル(アセテート)の製造中止に伴ってデジタルアニメーションの施行が開始し、現在は3DCG技術を活用した、手書きとデジタルを組み合わせた製作手法が主流となっている。この間、アナログ作業だった工程を見直し、工程を置換できる部分を徐々にデジタル化していった。

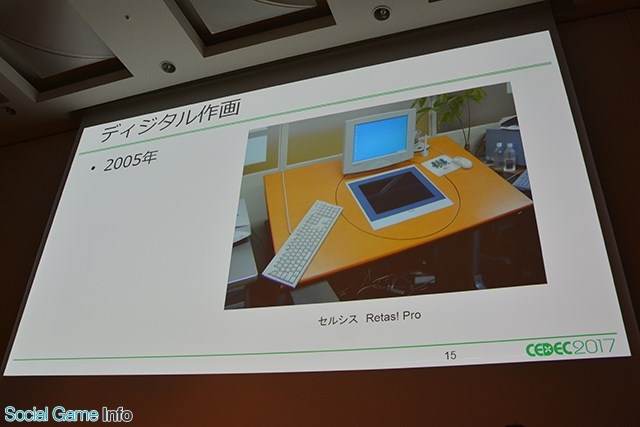

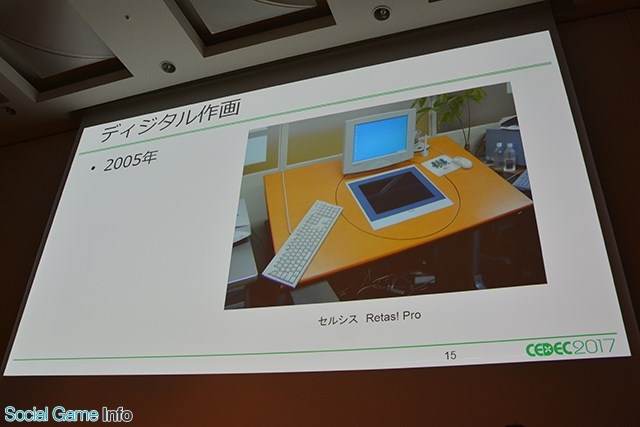

現在進行中で大きな変化が見られるのが「デジタル作画」だと三上氏。ワークフローとしては2005年頃から存在していたが、2014年頃からトレンド化。現在は多くのプロダクションにて採用が始まっている。しかしながら、紙と鉛筆の作画と同じ枚数をこなすには3ヶ月程度を要するため、トレーニングまでの時間が今後のカギを握っているという。

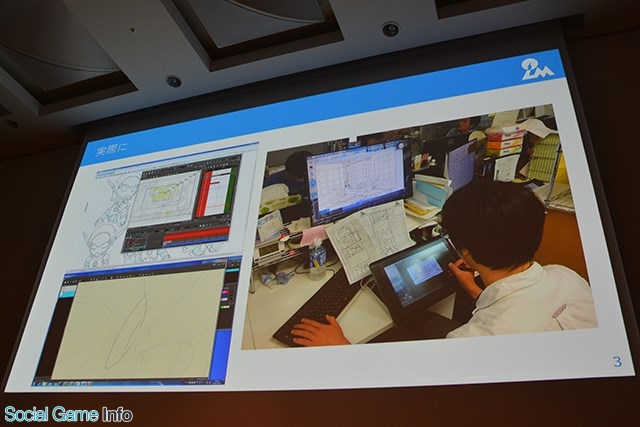

▲デジタル作画の現場の様子。こちらは2014年に撮影されたもので、ソフトもハードも充実し始めている。

▲2005年に撮影されたもの。画面を回転させながら描けるように机を改造したという。

パネラーとして集まった3人は、まさに今、新しいデジタル作画の技術を使用・改良して現場に立っている。今回はそれぞれで先進した事例などを挙げ、今後の展望などについてディスカッションが行われた。

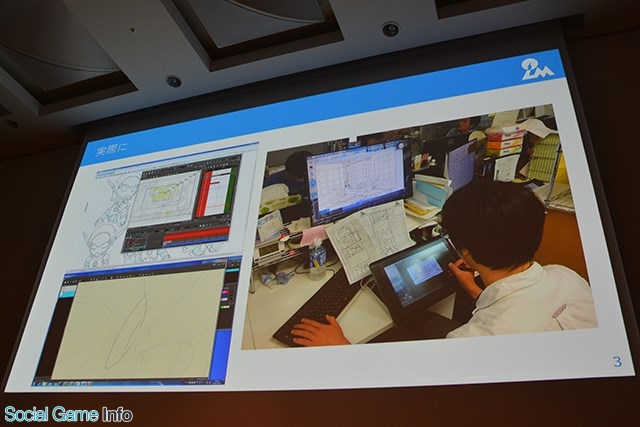

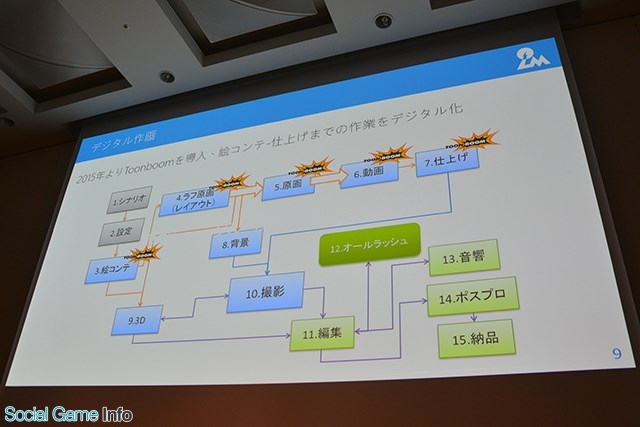

一番手はOLMの加藤氏。自社の取り組みとして、絵コンテを「Toon Boom Storyboard Pro」、レイアウト、原画・作監修正、動画・動画検査を「Toon Boom Harmony」、撮影を「Toon Boom Harmony」「After Effects」というソフトを使い、従来のアニメーションフローをデジタル化していると説明。なぜデジタル化を進めているか、という自問には、紙やセルに掛かるコストや物流の負担などの問題点を挙げ、効率よく、かつクオリティの高い物を作るためにデジタルの導入が必要になったと答えた。

▲「Toon Boom Harmony」を使用した作業風景。外注先と仕事を進めるため、現在も絵コンテは紙で作られている。しかしながら、原画から仕上げまではデジタル作業となる。

▲OLMのデジタル作画室。おおよそ30~40名ほどで、来年の新卒を含めると約50名弱の規模になるという。現在、新卒はデジタル作画のみにシフトした。

デジタル化の問題点は大きく分けて、「ソフト」「コスト」「作業者」の3つ。「ソフト」に関しては作業時に複数必要になるため、各ソフトの特色を把握しなければならない。また、従来の紙と鉛筆、タップ等だけで作業していた頃と比べると「コスト」も高騰。PC導入時は1台50万円ほど必要となり、導入後もライセンス等が必要となる。「作業者」に関しては新人の育成、もしくはデジタルに興味があるというベテランの移行を行わなければならない。また、従来は紙に描いた物を棚の上に置いておけば、製作の方が次の工程の方に渡してくれていたが、デジタルの場合は自分でサーバからデータを落とし、作業後にアップを行う。「素材を管理」が必要になるため、一人で複数の工程が出来るようになることをメリットとして捉える方もいれば、デメリットとして捉える方もいると語った。

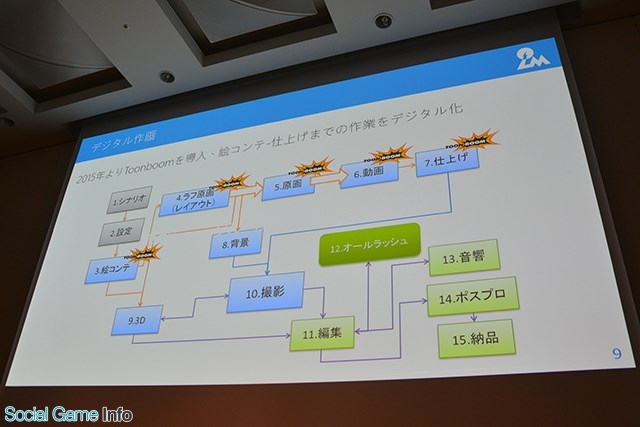

▲2015年より「Toonboon」を導入し、3の絵コンテ~7の仕上げまでの作業をデジタル化。

締めの言葉として、デジタル化のメリットは、地方や海外のスタジオと連携した際に生じる物流のコスト削減であると加藤氏。少子化を迎える日本に居ながら、地方や海外のスタッフといかに効率よく仕事をするか。ここにデジタル化の恩恵があると感じていると述べた。

続いては、ウルトラスーパーピクチャーズの平澤氏。「デジタルアニメ革命2.0の暫定報告と3.0への展望」と題し、デジタルアニメの変遷と未来について語られた。

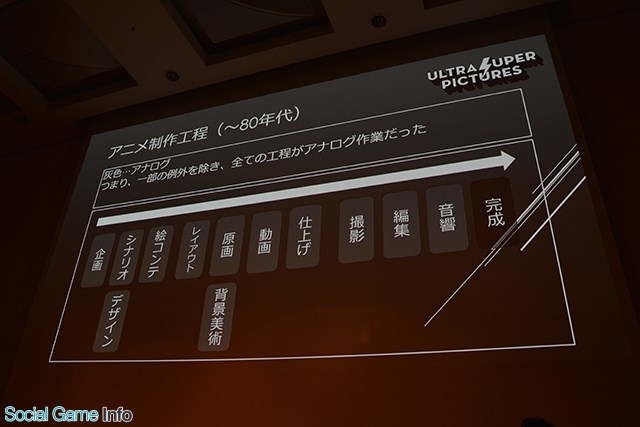

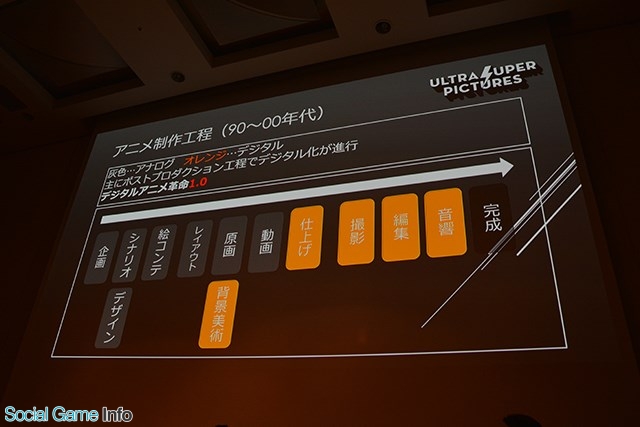

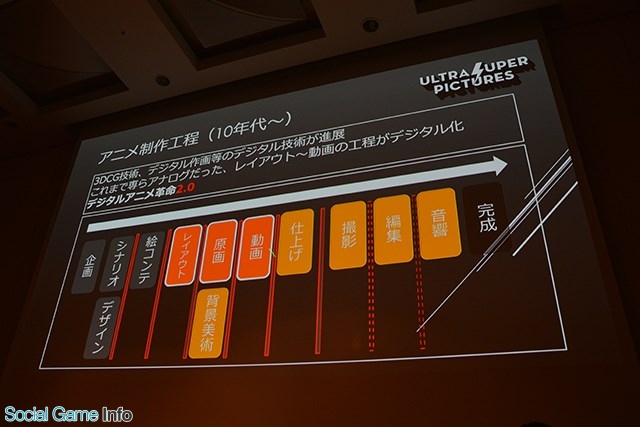

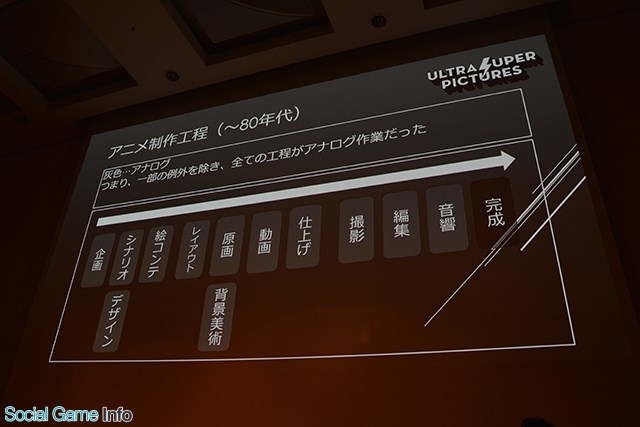

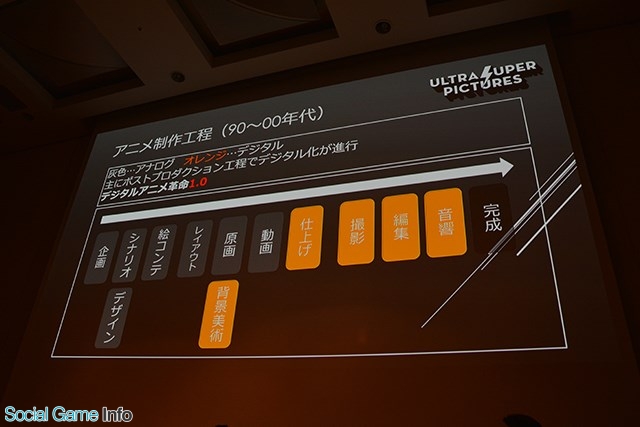

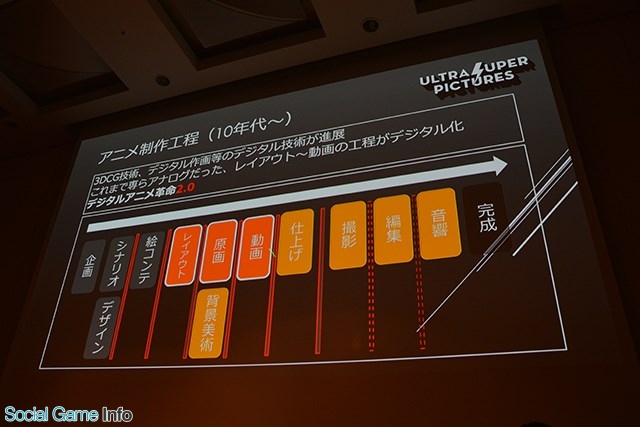

まずは、おさらいとしてアニメの制作工程を解説。「~1980年代」「1990~2000年代」「2010年代」と3世代に分け、デジタル化が導入されたことで制作工程がどのように変化し、 “革命”が起きたかを紹介した。

80年代までは、一部の例外を除き、すべての工程がアナログ作業だった。90~00年代になると、仕上げや背景美術、撮影、編集、音響など、主にポストプロダクション工程でデジタル化が進行した。これが平澤氏が定義する「デジタルアニメ革命1.0」である。

「デジタルアニメ革命2.0」は2010年代。3DCG技術、デジタル作画等の技術が進展し、これまでアナログだったレイアウトや原画、動画の工程がデジタル化した。また、3DCGで一度キャラクターを作ることで、手書きでは属人性が高かった「キャラ統一」「構図」「動き付け」の分散対応が可能となった。

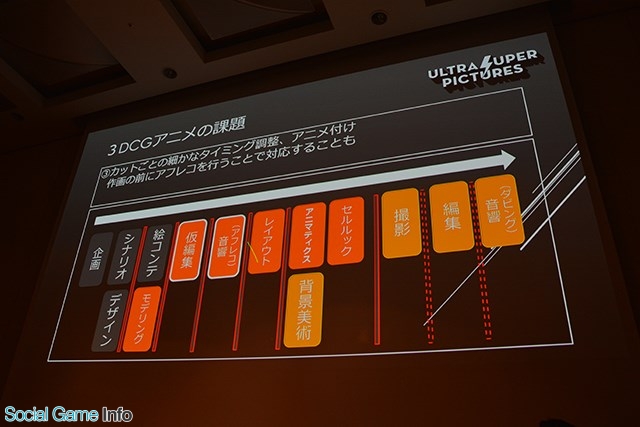

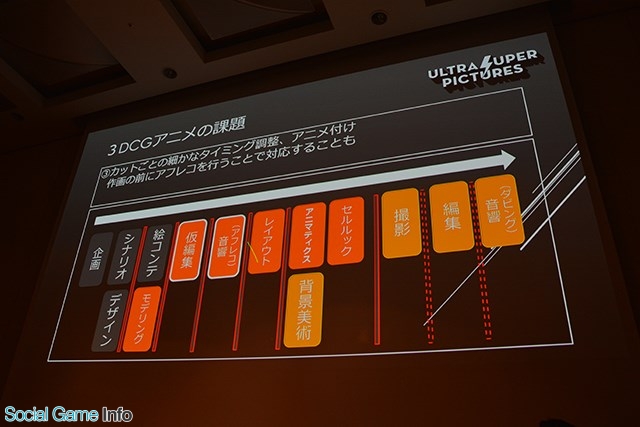

もちろん課題もある。3DCGアニメの場合は「モデリング」工程が必要となり、従来の絵コンテがあがればすぐに作画とはいかず、作画が開始するまで時間を要してしまう。また、加藤氏が述べていたように、どこで工程がスタックしているか不透明な部分が生じやすいため、制作データベースが必要となる。

▲カットごとの細かなタイミング調整、アニメ付けなども必要になるという。

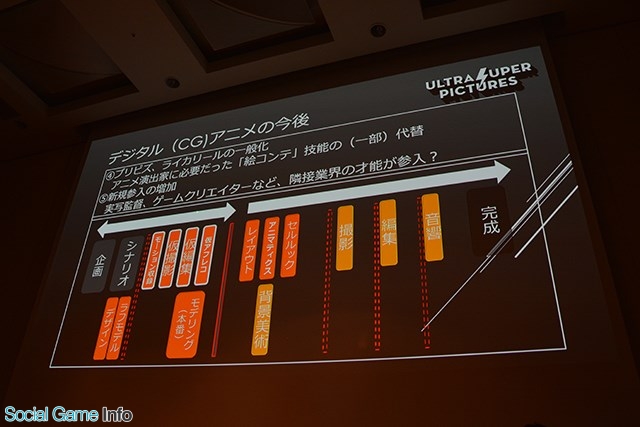

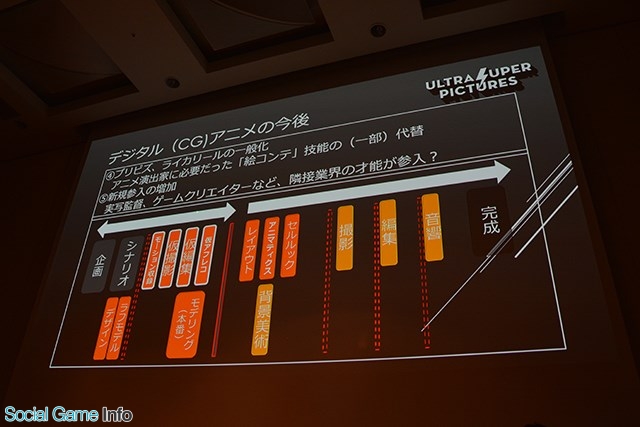

最後にデジタル(CG)アニメの今後として、いくつかの具合的な見通しを発表。平澤氏によると、まず絵コンテ~音響までのフルデジタル化が実現。工程間の物理的制約がなくなり、工程の入れ替え、重複が安易になる。そのため、絵コンテの段階で簡易的なモデルや仮音声などで完成映像のイメージを作ることができるという。

これらを踏まえて「シナリオから音響まで工程を繰り返せるようになる」と平澤氏。まず簡易的なものを制作し、この映像はいけると判断してから、人が大量に必要なプロダクション工程に移すことが可能になるという。

▲アナログアニメの制作工程からの脱却。これまでのワークフローと大きく異る。実写監督やゲームクリエイターなど隣接業界の才能が参入する可能性も。

続けて平澤氏は、会社を離れた個人の視点と説明したうえで、今後は「AIによるクリエイション支援」が行われるのではないかと予想。才能を必要とする領域がより集約され、映像のハイクオリティ化、大量生産が促進されるという。

今後は、よりゲーム開発の形に接近してアニメーション制作が行われる可能性がある。これまでよりもゲームとアニメの業界同士が接近するだろうと話し、発表を締めた。

トリを飾ったのはスタジオコロリドの宇田氏。加藤氏が2D、平澤氏が3Dのワークフローについて話したが、宇田氏は自社の設立の経緯からデジタル作画への取り組み、今後の展望などを語った。

2011年8月に創業した、業界的には若い「スタジオコロリド」。平均年齢28歳という若手が中心となっており、「アニメに関わる人が安心して働き続けることができる場を作る」を理念にアニメーション制作を行っている。

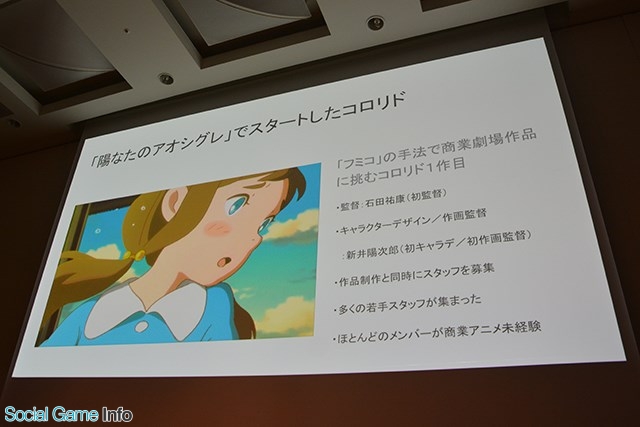

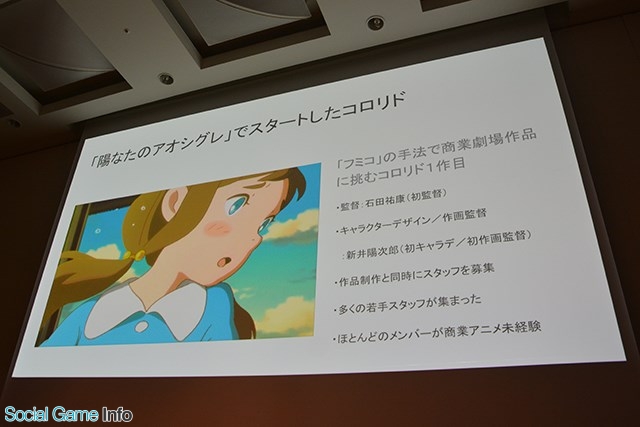

なぜ「スタジオコロリド」ではデジタルアニメーションを制作しているか。宇田氏によると、スタッフである石田裕康監督が学生時代に発表した『フミコの告白』というは、アニメ業界内でも大きな話題となった。起業の際に「若手・オリジナル作品」というキーワードで様々な方と話をした際に、もっとも名前が出てきたのが石田監督だったという。

▲『フミコの告白』と、その手法で商業劇場版作品に挑んだ第1作目『陽なたのアオシグレ』。

▲社内の様子。デジタルだけで作品を作るのは難しかったため、アナログの作業も並行して行ったという。

その後、元・ジブリスタジオの新井陽次郎監督の劇場デビュー『台風のノルダ』を制作。コロリドとしての最長尺作品であり、他社との連携も行われたため多くの発見があったという。

今後の目標としては、劇場長編作品を制作する会社を目指していきたいと宇田氏。技術的な部分では、オールデジタルで作品を作ってみたいという。まだまだデジタルのみで作品を仕上げるのは難しいが、業界全体で目標を持って進めることで、現在23歳の石田監督のような新しい才能が出てくる環境作りをしたいと語った。

▲作画のデジタル化の現状。デジタル化は着実に浸透し、オールデジタル化も遠くない未来で実現するかもしれない。

その後のディスカッションパートでは、「独自の制作手法が進化した際の他のスタジオとの連携」や「独自の制作手法のための人材の確保・育成」などについて語られた。

加藤氏は、社内での進行法についてコメント。昔はカット袋で進行を確認していたところを、現在はGoogleのスプレッドシートやクラウドなどを活用し、作業者が記入する形に。実際に現場には物はないが、目に見える形で管理しているという。パイプラインに関しては全員が同じ方向をみて作業すればスムーズになってきていると思うと語った。

他社との連動という点では、情報漏洩が最も課題になるとコメント。「自社のソフト、クラウド、セキュリティのあるサーバなどで管理し、PASSを共有して行う。今後はそういう形がより一層進んでいくと思います(加藤氏)。

続いて平澤氏は、今後は他社に依頼できる部分と、インハウスで行わなければならない部分が明確に別れると説明。旧来の“工程遡り禁止”という掟を守らなければ外部とは深く組めないと説明した上で、今後はやり直し可能なパートが生まれ、そこはインハウスで行ったほうが良いだろうと話した。

最後に、宇田氏は自社のみで制作していた頃から始まり、他社との連携が始まった際の“気付き”についてコメント。『フミコの告白』は石田監督が大学の頃、仲間とともに5人で同じ部屋で作ったため、ルールは互いに共有しながら進行できた。しかし、『台風のノルダ』では他社と連携し、そのとき自分たちが作ったルールと既存の会社のルールとのズレを実感。会社全体でワークフローの知識共有が必要だと感じたという。現在、アニメ業界は分業制が進んでいることもあり、良い部分では生産性が高いが、逆に殆どの方が自分と異なる工程のことを知らない。そこを理解しながら、どういったワークフローが最適か考えながら進みたいと話した。

その後、本セッションは、いくつかの質疑応答の後、終了した。

本稿では、8月31日に実施された講演「デジタルアニメ制作の未来展望」についてのレポートをお届けしていく。 本セッションでは、東京工科大学メディア学部の教授・三上浩司氏が司会を務め、株式会社スタジオコロリド・宇田英男氏、株式会社OLM・加藤浩幸氏、株式会社ウルトラスーパーピクチャーズ・平澤直氏の3名がパネラーとして登壇。アニメ制作のデジタル化を先進する3社それぞれにおける最新の制作事例の紹介、および未来のデジタルアニメ制作手法について様々な視点から議論が展開した。

▲東京工科大学メディア学部・教授の三上氏。大学では、次世代の映像制作手法の研究開発とアニメーション制作のディジタル化支援を実施。2004年より、他大学に先んじて4年制大学においてゲーム開発教育を開始した。

▲スタジオコロリド・取締役の宇田氏。大学卒業後、大手電機メーカーに就職し、その後アニメ制作会社2社で管理を経験。2011年にスタジオコロリドを起業し、若手の人材育成とアニメーションの制作現場における環境の向上を目標に企業活動を行っている。

▲OLM・制作部プロデューサーの加藤氏。アニメーションプロデューサーとして『ポケットモンスター』シリーズを、プロデューサーとして『ピカイア!』を担当。現在は、社内でOJTによるデジタル作画導入を進行している。

▲ウルトラスーパーピクチャーズの企画プロデュース室プロデューサー・平澤氏。主にCGアニメスタジオ「サンジゲン」の企画開発とプロデュースを担当。代表的なプロデュース作品は『猫がくれたまぁるいしあわせ』『ID-0』『ブブキ・ブランキ』『モンスターストライク』『ウルトラスーパーアニメタイム』など。

本セッションでは、まず三上氏がアニメーションにおける大まかな種類や日本における工程の変遷を説明。1992年にセル(アセテート)の製造中止に伴ってデジタルアニメーションの施行が開始し、現在は3DCG技術を活用した、手書きとデジタルを組み合わせた製作手法が主流となっている。この間、アナログ作業だった工程を見直し、工程を置換できる部分を徐々にデジタル化していった。

現在進行中で大きな変化が見られるのが「デジタル作画」だと三上氏。ワークフローとしては2005年頃から存在していたが、2014年頃からトレンド化。現在は多くのプロダクションにて採用が始まっている。しかしながら、紙と鉛筆の作画と同じ枚数をこなすには3ヶ月程度を要するため、トレーニングまでの時間が今後のカギを握っているという。

▲デジタル作画の現場の様子。こちらは2014年に撮影されたもので、ソフトもハードも充実し始めている。

▲2005年に撮影されたもの。画面を回転させながら描けるように机を改造したという。

パネラーとして集まった3人は、まさに今、新しいデジタル作画の技術を使用・改良して現場に立っている。今回はそれぞれで先進した事例などを挙げ、今後の展望などについてディスカッションが行われた。

一番手はOLMの加藤氏。自社の取り組みとして、絵コンテを「Toon Boom Storyboard Pro」、レイアウト、原画・作監修正、動画・動画検査を「Toon Boom Harmony」、撮影を「Toon Boom Harmony」「After Effects」というソフトを使い、従来のアニメーションフローをデジタル化していると説明。なぜデジタル化を進めているか、という自問には、紙やセルに掛かるコストや物流の負担などの問題点を挙げ、効率よく、かつクオリティの高い物を作るためにデジタルの導入が必要になったと答えた。

▲「Toon Boom Harmony」を使用した作業風景。外注先と仕事を進めるため、現在も絵コンテは紙で作られている。しかしながら、原画から仕上げまではデジタル作業となる。

▲OLMのデジタル作画室。おおよそ30~40名ほどで、来年の新卒を含めると約50名弱の規模になるという。現在、新卒はデジタル作画のみにシフトした。

デジタル化の問題点は大きく分けて、「ソフト」「コスト」「作業者」の3つ。「ソフト」に関しては作業時に複数必要になるため、各ソフトの特色を把握しなければならない。また、従来の紙と鉛筆、タップ等だけで作業していた頃と比べると「コスト」も高騰。PC導入時は1台50万円ほど必要となり、導入後もライセンス等が必要となる。「作業者」に関しては新人の育成、もしくはデジタルに興味があるというベテランの移行を行わなければならない。また、従来は紙に描いた物を棚の上に置いておけば、製作の方が次の工程の方に渡してくれていたが、デジタルの場合は自分でサーバからデータを落とし、作業後にアップを行う。「素材を管理」が必要になるため、一人で複数の工程が出来るようになることをメリットとして捉える方もいれば、デメリットとして捉える方もいると語った。

▲2015年より「Toonboon」を導入し、3の絵コンテ~7の仕上げまでの作業をデジタル化。

締めの言葉として、デジタル化のメリットは、地方や海外のスタジオと連携した際に生じる物流のコスト削減であると加藤氏。少子化を迎える日本に居ながら、地方や海外のスタッフといかに効率よく仕事をするか。ここにデジタル化の恩恵があると感じていると述べた。

続いては、ウルトラスーパーピクチャーズの平澤氏。「デジタルアニメ革命2.0の暫定報告と3.0への展望」と題し、デジタルアニメの変遷と未来について語られた。

まずは、おさらいとしてアニメの制作工程を解説。「~1980年代」「1990~2000年代」「2010年代」と3世代に分け、デジタル化が導入されたことで制作工程がどのように変化し、 “革命”が起きたかを紹介した。

80年代までは、一部の例外を除き、すべての工程がアナログ作業だった。90~00年代になると、仕上げや背景美術、撮影、編集、音響など、主にポストプロダクション工程でデジタル化が進行した。これが平澤氏が定義する「デジタルアニメ革命1.0」である。

「デジタルアニメ革命2.0」は2010年代。3DCG技術、デジタル作画等の技術が進展し、これまでアナログだったレイアウトや原画、動画の工程がデジタル化した。また、3DCGで一度キャラクターを作ることで、手書きでは属人性が高かった「キャラ統一」「構図」「動き付け」の分散対応が可能となった。

もちろん課題もある。3DCGアニメの場合は「モデリング」工程が必要となり、従来の絵コンテがあがればすぐに作画とはいかず、作画が開始するまで時間を要してしまう。また、加藤氏が述べていたように、どこで工程がスタックしているか不透明な部分が生じやすいため、制作データベースが必要となる。

▲カットごとの細かなタイミング調整、アニメ付けなども必要になるという。

最後にデジタル(CG)アニメの今後として、いくつかの具合的な見通しを発表。平澤氏によると、まず絵コンテ~音響までのフルデジタル化が実現。工程間の物理的制約がなくなり、工程の入れ替え、重複が安易になる。そのため、絵コンテの段階で簡易的なモデルや仮音声などで完成映像のイメージを作ることができるという。

これらを踏まえて「シナリオから音響まで工程を繰り返せるようになる」と平澤氏。まず簡易的なものを制作し、この映像はいけると判断してから、人が大量に必要なプロダクション工程に移すことが可能になるという。

▲アナログアニメの制作工程からの脱却。これまでのワークフローと大きく異る。実写監督やゲームクリエイターなど隣接業界の才能が参入する可能性も。

続けて平澤氏は、会社を離れた個人の視点と説明したうえで、今後は「AIによるクリエイション支援」が行われるのではないかと予想。才能を必要とする領域がより集約され、映像のハイクオリティ化、大量生産が促進されるという。

今後は、よりゲーム開発の形に接近してアニメーション制作が行われる可能性がある。これまでよりもゲームとアニメの業界同士が接近するだろうと話し、発表を締めた。

トリを飾ったのはスタジオコロリドの宇田氏。加藤氏が2D、平澤氏が3Dのワークフローについて話したが、宇田氏は自社の設立の経緯からデジタル作画への取り組み、今後の展望などを語った。

2011年8月に創業した、業界的には若い「スタジオコロリド」。平均年齢28歳という若手が中心となっており、「アニメに関わる人が安心して働き続けることができる場を作る」を理念にアニメーション制作を行っている。

なぜ「スタジオコロリド」ではデジタルアニメーションを制作しているか。宇田氏によると、スタッフである石田裕康監督が学生時代に発表した『フミコの告白』というは、アニメ業界内でも大きな話題となった。起業の際に「若手・オリジナル作品」というキーワードで様々な方と話をした際に、もっとも名前が出てきたのが石田監督だったという。

▲『フミコの告白』と、その手法で商業劇場版作品に挑んだ第1作目『陽なたのアオシグレ』。

▲社内の様子。デジタルだけで作品を作るのは難しかったため、アナログの作業も並行して行ったという。

その後、元・ジブリスタジオの新井陽次郎監督の劇場デビュー『台風のノルダ』を制作。コロリドとしての最長尺作品であり、他社との連携も行われたため多くの発見があったという。

今後の目標としては、劇場長編作品を制作する会社を目指していきたいと宇田氏。技術的な部分では、オールデジタルで作品を作ってみたいという。まだまだデジタルのみで作品を仕上げるのは難しいが、業界全体で目標を持って進めることで、現在23歳の石田監督のような新しい才能が出てくる環境作りをしたいと語った。

▲作画のデジタル化の現状。デジタル化は着実に浸透し、オールデジタル化も遠くない未来で実現するかもしれない。

その後のディスカッションパートでは、「独自の制作手法が進化した際の他のスタジオとの連携」や「独自の制作手法のための人材の確保・育成」などについて語られた。

加藤氏は、社内での進行法についてコメント。昔はカット袋で進行を確認していたところを、現在はGoogleのスプレッドシートやクラウドなどを活用し、作業者が記入する形に。実際に現場には物はないが、目に見える形で管理しているという。パイプラインに関しては全員が同じ方向をみて作業すればスムーズになってきていると思うと語った。

他社との連動という点では、情報漏洩が最も課題になるとコメント。「自社のソフト、クラウド、セキュリティのあるサーバなどで管理し、PASSを共有して行う。今後はそういう形がより一層進んでいくと思います(加藤氏)。

続いて平澤氏は、今後は他社に依頼できる部分と、インハウスで行わなければならない部分が明確に別れると説明。旧来の“工程遡り禁止”という掟を守らなければ外部とは深く組めないと説明した上で、今後はやり直し可能なパートが生まれ、そこはインハウスで行ったほうが良いだろうと話した。

最後に、宇田氏は自社のみで制作していた頃から始まり、他社との連携が始まった際の“気付き”についてコメント。『フミコの告白』は石田監督が大学の頃、仲間とともに5人で同じ部屋で作ったため、ルールは互いに共有しながら進行できた。しかし、『台風のノルダ』では他社と連携し、そのとき自分たちが作ったルールと既存の会社のルールとのズレを実感。会社全体でワークフローの知識共有が必要だと感じたという。現在、アニメ業界は分業制が進んでいることもあり、良い部分では生産性が高いが、逆に殆どの方が自分と異なる工程のことを知らない。そこを理解しながら、どういったワークフローが最適か考えながら進みたいと話した。

その後、本セッションは、いくつかの質疑応答の後、終了した。

(文・長戸勲)