2015年8月26日(水)~28日(金)に、パシフィコ横浜(神奈川県横浜市)で国内最大のゲーム開発者向けカンファレンス「コンピュータ・エンターテインメント・デベロッパーズ・カンファレンス 2015」(以下、CEDEC 2015)が開催。

本稿では、3日目(8月28日)に実施されたセッション「妖怪ウォッチ ゲーム・アニメ・映画・漫画・玩具 ~各界クリエイター共同戦線~」を取材。言わずと知れた『妖怪ウォッチ』の生みの親にしてレベルファイブ 代表取締役社長/CEOの日野晃博氏が、クロスメディア展開で様々な業種のクリエイターたちとのセッション(会議)を繰り返し、そこで得た知見や反省について語ってくれた。

■「9年間にも及ぶ蓄積」

1998年10月に設立されたレベルファイブは、『妖怪ウォッチ』をはじめ、『イナズマイレブン』『ダンボール戦機』など、数々のクロスメディア展開を得意とし、ヒット作を次々と世に生み出してきた。このほか著名人を声優に起用した『レイトン教授』や、日本が誇るアニメ制作会社・スタジオジブリとタッグを組んだ『二ノ国』など、一般層にアピールしたタイトルも話題に。

今回のセッションでは、『妖怪ウォッチ』を中心に、クロスメディア展開の成功事例についてと、それらを一緒に作り上げた各界のクリエイターたちから得た知見や、反省点を語ってくれた。なお、セッションに入る前に日野氏は、「あくまでも成功例のひとつ。必ずしも正解ではないのでご了承ください」と断りを入れてくれた。

さて、そもそも『妖怪ウォッチ』は、どうしてここまでの大ヒットになったのか。日野氏は「インタビューでもよく聞かれる質問」と語ったが、改めて振り返ってみると「約9年間の蓄積がヒットに繋がった。多くの他業種のクリエイターたちと出会って、問題にぶつかり、それらを乗り越えたからこその今日(こんにち)がある」と述べた。

ここからは、業種別に当時起こった出来事や衝突などについて、赤裸裸に語ってくれた。

■VS.アニメクリエイター 「一部スタッフが“もう会議に出たくない”」

はじめにアニメクリエイターとのセッションについて。「ゲームクリエイターと近いようで、微妙に考え方が違う。ただ、彼らとの取り組みでは様々なことを学び、今の自分が形成された」と日野氏は語った。

ゲームソフト『レイトン教授』では、小さい画面ながらも映画並のクオリティのアニメーションを盛り込むため、ピーエーワークスに制作を依頼。開発当初から「本気でゲームの映像を作ってくれる会社」を探していたところ、ピーエーワークスと出会ったのが経緯という。

日野氏は「決してゲームを馬鹿にせず、本気で取り組むアニメクリエイターから凄みを感じた」と語るように、そのクオリティの高いアニメ映像は話題となり、結果『レイトン教授』のヒットにも繋がった。これを気分よく捉えた日野氏は、次のステップとなる『イナズマイレブン』で本格的なクロスメディア展開に乗り出す。

『イナズマイレブン』では、『ポケットモンスター』のアニメ制作会社でお馴染み、OLMにアニメ制作を依頼。スムーズに進行するかと思いきや、意見の相違が多くあったという。というのも、本来アニメクリエイターは、ゲーム(原作)の世界観やキャラクター設定を忠実に守り映像を制作するところ、日野氏はそうしたルールを一切決めることなく「一緒に考えて、(ゲームとはまた異なる一面を見せる)新しい作品として生み出しませんか」と提案し、制作を進めていったのだ。

通常はある程度の仕様書や設定書を制作会社に投げて、そこまで深くゲーム会社は介入することがないのだが、日野氏は積極的にアニメクリエイターたちに歩み寄っていった。会議は難航し、度々衝突することもあり、一部のスタッフは「もうあの会議には出たくない」というまでの局面に。ただ、日野氏は「お互いクリエイターとして凌ぎを削っているところもあり、譲れないところがある。だからこそ会議としては有意義だった」と振り返った。

ゲームクリエイターは、奇抜な発想で新しいものを展開したがり、一方でアニメクリエイターは、実写という作品群に劣らないようキャラクターや世界観を重視する傾向があるなど、「行動原理が守れている」とそもそもの制作に対する考え方が違う点についても触れた。

また、『二ノ国』では日本屈指のアニメ制作会社・スタジオジブリに依頼。ジブリのプロデューサー・鈴木敏夫氏いわく、ジブリが得意とする表現は「生活感」とのことで、何気ない日常の食事シーンや、部屋を出るときの上着の着方など、細やかな演出部分に長けている。日野氏は、開発中はアニメパートを手掛けた百瀬義行監督が頻繁にレベルファイブを訪れて、同社の映像クリエイターたちに絵コンテなどを教授してもらうなど、大変な勉強になったことを語ってくれた。

「3つのアニメ会社は、レベルファイブというゲームメーカーが成長するにあたり、非常に大きな影響を与えてくれた」と日野氏。また、教訓として、お互いポリシーを持っているため、積極的に会話を繰り返し同志になることが先決とも語った。

■VS.漫画家・編集 「対等に接するために」

「漫画の世界は特殊スキルで、どうしても漫画家に一任することが多い。もちろん漫画家のセンスに任せることで、漫画は面白くなると思うが、それが必ずしもクロスメディアに良い影響を与えるとは限らない」と語った。

レベルファイブがやり取りしている小学館では、漫画としてのオリジナリティとメディア連携のバランスが上手く保たれているという。漫画独特のギャグを取り入れたり、新たな設定を組み込んだりすることで、そこから生まれた要素が別のメディアにも繫がり、作品全体でさらなるヒットに結びつく。「『妖怪ウォッチ』の漫画に関しても、相当な議論を重ねた。一緒に面白いコンテンツを作るためには、まずは同志になってもらわないといけない」と日野氏は語った。

■VS.玩具メーカー 「いかに“リアリズム”を出すか」

というのも、『イナズマイレブン』の商材は全てが売れたわけではなく、非常に偏った売れ方が見受けられたという。サッカーが題材で、かつキャラクターたちも魅力ではあるが、選手は人間ということもあり、ぬいぐるみなどデフォルメされた商品には、作品の世界観が上手く乗らず、なかなかヒット商品に繋がることができなかったという。「タカラトミーさんは苦労されたかと思う」と言葉を添えた。

続く『ダンボール戦機』では、バンダイと提携。同作では、「手の平に乗るようなロボット。プラモデルの一代ブームを作る」というコンセプトのもとプロジェクトが進行していった。ゲームでもプラモデルを同梱するなど、斬新な販売方法が話題となった。

玩具メーカーとのセッションで重要なのは、「何のためにおもちゃを出すのか、どんな戦略でおもちゃを出すのかをきちんと戦略を練り、子供たちのなかで、いかにリアリズムを生み出すか」という。日野氏が語るように、おもちゃは作品の世界観を最大限に引き出し、現実世界でも存在しているものだと感じさせてくれる“リアリズム”が込められていなければならない。「ただグッズを販売する…だけではなく、作品の魅力に連携する大きな要素のひとつであると考えている」と語った。

■VS.芸能界・音楽業界 「『レイトン教授』のパッケージ裏は女性誌のように」

テレビによるインタビューやアニメの主題歌など、こうした業界にも深く接点を持つ日野氏。「我々ゲームクリエイターとしては、未知の業界」と前置きしながらも、日野氏自身は「各方面で面白いセッションができた」と振り返った。

最初に行った芸能界との大きな取り組みは、『レイトン教授』で大泉洋さんや堀北真希さんといった人気俳優を声優に起用したこと。なぜ有名人を声優に起用したのかは、当時ニンテンドーDSでは“脳トレ”がヒットしており、その次を担うタイトルとして、普段ゲームを遊ばない人でもフックになるような取り組みのためだったという。実際に『レイトン教授』のパッケージ裏は、日野氏いわく「女性誌の記事みたいに作って欲しい」とデザイナーに依頼したようだ。結果、日本国内はもちろん、海外でもヒットするような大ヒットシリーズになった。

▲『レイトン教授』のパッケージ。裏面は、俳優の顔写真を掲載するなど、これまでのゲームパッケージとは異なるデザインとなっている。

『イナズマイレブン』以降は、タイトプロやエイベックスなど、音楽業界とも接点を持つようになる。ゲームやアニメの主題歌をはじめ、様々なところで音楽に関わってくるが、日野氏が主題歌(テーマ曲)を依頼する際は、きちんと作品の世界観を理解したうえで、対象作品のために書かれた楽曲であることをお願いするという。『レイトン教授と奇跡の仮面』で主題歌を依頼した松任谷由実さんの場合でも、「きちんと作品のために楽曲を作っていただいた」と日野氏は語った。

前述した漫画業界などでも通じるものがあり、音楽に関してもアーティストと対当となり一緒に作っていくことを意識しているようだ。現在は、エイベックスと「フレームレーベル」を作り、そこから楽曲を生み出していっている。

■VS.映画業界 「まだ無名の『妖怪ウォッチ』を1年前から映画化」

「直接一緒に仕事はしていないが、様々な場面でお話を聞かせていただくことで、映画に対するこだわりを本当に多く教わった」と日野氏。なかでも印象深いエピソードとして、ある日、阿部氏より昔のお金をもらった日野氏は、「何故持っているのですか?」と阿部氏に尋ねたところ、「まとめ買いしたんだ。いや、タイムスリップしたときに、古い金が無かったら不便じゃん」と語ったのだ。いつまでも好奇心を据えて、童心のような考え方を持つ阿部氏に対して、日野氏は「見習わなければいけない」と述べた。

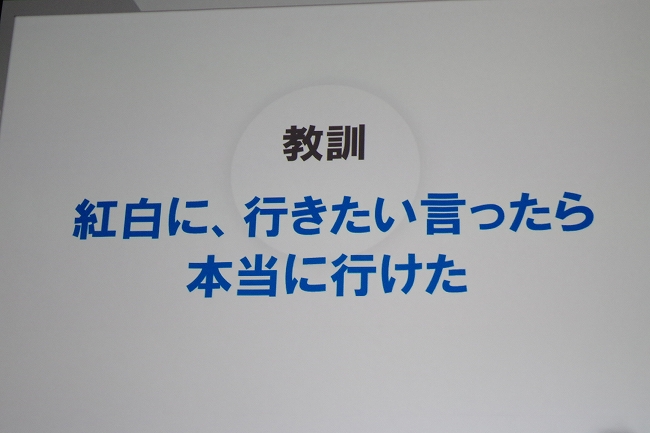

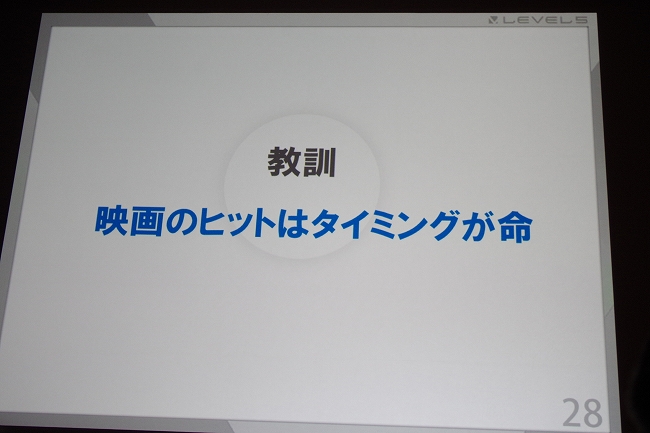

そして、映画と言えば『妖怪ウォッチ』のヒットが記憶に新しい。じつは、『妖怪ウォッチ』の映画化が決まったのは、まだゲーム版が発売されて間もない頃だった。ご存知の通り、ゲーム版『妖怪ウォッチ』は発売直後から大ヒットしたわけではなく、玩具やアニメ・漫画などクロスメディア展開の後押しにより、じわじわと売れていった背景がある。しかし、発売して間もない『妖怪ウォッチ』を東宝より「映画にさせて欲しい」との依頼が来たのだ。

もちろん日野氏としては、多額なコストもかかるうえ、まだヒットするかも分からない発売して間もないコンテンツの映画を作ることに関して、「いま決断しないといけないことか?」と躊躇したものだが、東宝は「今から準備して来年には公開できるようにしましょう」と日野氏を説得したという。

実際には、周知の通り『妖怪ウォッチ』の人気が絶頂のときに映画が公開され、まさにドンピシャのスケジュールで、興行成績も日本記録を塗り替えるなどの大ヒットとなった。こうした双方の信頼関係があったからこそ、大きな決断に繫がり、結果としてヒットを手にすることができたのだ。

■VS.他業種の才能 「また違ったクロスメディアの形に」

「ゲームの世界には存在しない、クリエイティブがある」と話す日野氏は、他業種の才能についても講演で触れた。とくに『レイトン教授』のベースともなった、ベストセラー「頭の体操」シリーズの著者・多湖輝氏の存在は大きいという。

実際に問題(パズル)を考えるときは、多湖氏含む約10人のパズル作家たちと毎回合宿を行ったとのこと。合宿先で2、3日缶詰状態となり、ひたすらパズルを考えて作っていくのだが、彼らとの経験は「本当に有意義なものだった」と日野氏は語り、同時に「ゲームのなかで使える他の業種の才能は、ほかにあるのではないか」とも考えるようになったという。

その後、日野氏は水平推理思考ゲームとして有名な書籍「ポール・スローンのウミガメのスープ」に興味を持ちはじめ、『レイトン教授』シリーズに続く派生作品としてゲーム化。こちらも30万本を売れるヒットに繋がった。「他業種のクリエイターと一緒に作るのは非常に有効。これもまた違ったクロスメディアの形」と日野氏。

■VS.広告代理店 「宣伝だけを常に考えている人たちのスキル」

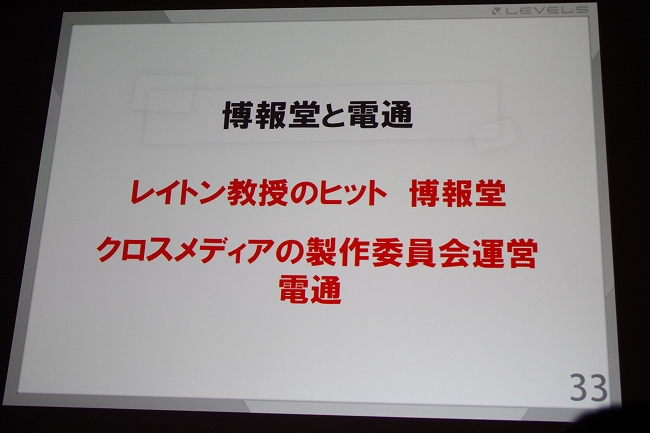

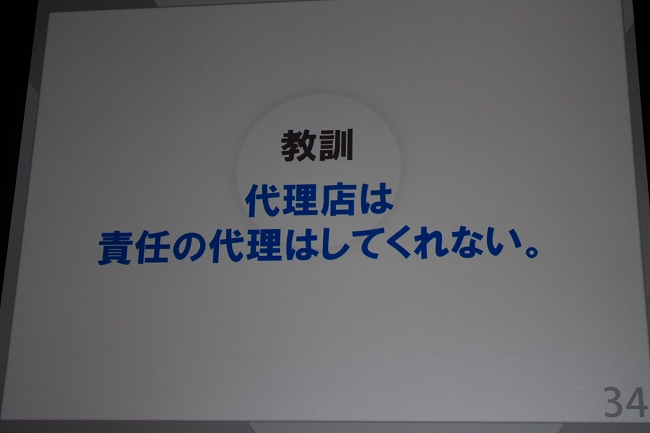

広告代理店に対して、当初は「穿った見方をしていた」と日野氏であったが、『レイトン教授』のときに博報堂と一緒に展開したときは、博報堂側が積極的に意見を出したり、一緒に作品を盛り上げていく姿勢を持っていたりと、今まで抱いていたイメージが良い意味で覆ったという。「間違っているものは、きとんと“間違っている”と言ってくれたり、様々なことを教えてくれたりと非常にスタッフが優秀だった。本当に宣伝だけを常に考えている人たちのスキルは、勉強させられる」と振り返った。

その後『妖怪ウォッチ』では、電通と共にアニメの制作委員会を立ち上げ。原作の日野氏が中心ではあるが、そうした日野氏の考えや想いを電通側で汲み取り、連携している他社に共有していくなど、委員会の運営面で大きくサポートしてくれたのが電通(広告代理店)だったという。「おかげで凄い早さで物事を展開できるようになった」と言葉を添えた。

■「妖怪メダル」と「等身大の子供たちの悩み」

上記のように、各界のクリエイターたちと一緒に失敗と成功の繰り返しを経て、蓄積された9年間のノウハウが今日(こんにち)の『妖怪ウォッチ』の大ヒットに繋がった。ただ、長い年月のおかげだけで実を結んだわけではなく、きちんと『妖怪ウォッチ』発の新しい取り組みもヒットに起因していると日野氏は語った。

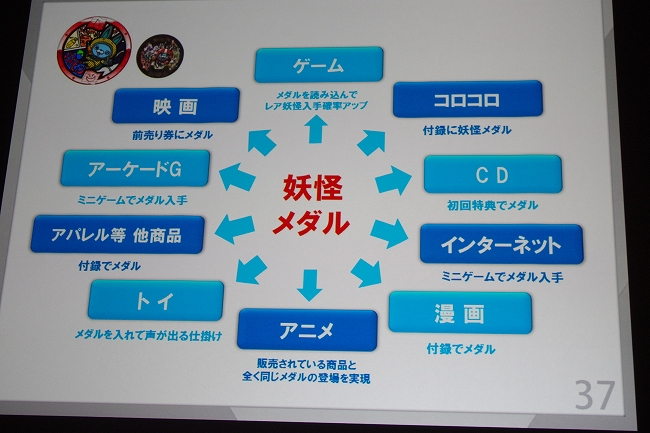

それが「妖怪メダル」の存在だ。

「もちろんゲームやアニメなど、コンテンツひとつひとつが十分によく出来ている」と前提しながらも、それらを大きく膨らませたのは妖怪メダルという。具体的には、おもちゃとしてその場だけで完結するのではなく、ゲームと連動すると新しい妖怪が出てきたり、映画を見に行けばレアなメダルが手に入ったり、アニメでは主人公がそのメダルを使っていたりと、ほかのメディアでも使いたくなるような仕掛けを担っているのだ。

ただ、妖怪メダルの価値が急騰して、一部ではひとつのメダルが5万円で取り引きされたり、転売する人が出てきたりと、レベルファイブが意図していない懸念点も出てきた。これについて日野氏は、「早期に対策を取っていきたい」と考えを示した。

そして、今や『妖怪ウォッチ』は、家族によるコミュニケーションのきっかけにも繋がっているという。実際に日野氏がもらった手紙のなかに、「休日は子供と一緒に妖怪メダルを買いに行っています」「『妖怪ウォッチ』を通じて家族の会話が戻ってきた」など、ユーザーから多くの温かい内容が寄せられた。

また、妖怪メダルのほかに、徹底的に子供たちのことを研究したことも作品が愛される理由にも繋がったという。というのも、『妖怪ウォッチ』を開発するにあたり、子供たちの等身大の悩みを研究して、それらをゲームやアニメに積極的に組み込んでいったのだ。たとえば、子供のときにトイレで大便所に行くのが嫌だったり、お母さんと買い物しているところを友達に見られるのが恥ずかしかったり、ある意味ほかの作品にはなかったタブーにあえて触れることで、子供たちに共感を覚えさせる身近なコンテンツになったようだ。

「成功した」…9年にも及ぶクロスメディア展開は、『妖怪ウォッチ』のヒットにして、ようやく手応えを感じることが出来たようだ。

最後に日野氏は、教訓として「オレが掟だ。キミらが頼りだ。」と語った。

一見して無鉄砲な物言いかもしれないが、これは誰かがコンセプトを作り、引っ張らないとプロジェクトは成功しないということ。加えて、ただプロデューサーは指示するのではなく、各々のクリエイターたちの考えもきちんと汲み取り、作品に反映する仕掛けを行わなければならないようだ。

また、日野氏は今後に関して「いつかクリエイター日本代表チームを結成し、世界に挑戦するクロスメディア作品を作りたいと」と述べた。

なお、日野氏はこれから9月の「東京ゲームショウ2015」、10月の「KYUSHU CEDEC2015」と大きな講演をふたつ残しているが、それぞれ今回話した内容と異なる内容を用意しているという。

(取材・文:編集部 原孝則)

会社情報

- 会社名

- 株式会社レベルファイブ

- 設立

- 1998年10月

- 代表者

- 代表者 日野 晃博