一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)は、8月30日~9月1日の期間、パシフィコ横浜にて、国内最大のゲーム開発者向けカンファレンス「コンピュータ・エンターテインメント・デベロッパーズ・カンファレンス 2017」(CEDEC 2017)を開催した。

本稿では、3日目である9月1日に実施された基調講演「GO OUTSIDE! Adventures on foot」についてのレポートをお届けしていく。本セッションでは、ナイアンティック川島優志氏と野村達雄氏が登壇。4つの疑問を解消していく格好で、『ポケモンGO』開発までの経緯と、ナイアンティックが考えるARの定義について解説した。

【4つの疑問】

どうして私たちがこんなことをしているのか

ここに至るまで何をし、何を見てきたのか

『ポケモンGO』がどう開発されてきたのか

これから私たちはどこへ行き、何をしようとしているのか

世界を変えたければ、人が外に出る必要がある

ナイアンティックのチームに最初に携わった日本人である川島氏は「どうやったら世界を変えることができるのか」という疑問を口にした。その際「外へ出ればいい」と答えたのがジョン・ハンケ氏だった。

なぜ人が外に出ることが、世界を変えることになるのか。当時の川島氏は一時疑問に感じたものの、やがて腑に落ちたと語る。人が外に出ると、世界が変わる。それは、ナイアンティックが大事にしているステップと関係している。

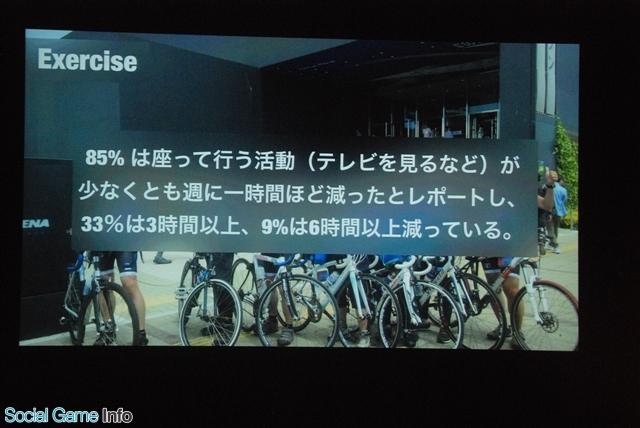

①EXERCISE

外に出ると、次のステップは「EXERCISE」、つまり運動すること。川島氏は、家の2階に仏壇を置き、拝むために毎日上り下りしていたおかげで足腰が丈夫になったおばあさんのエピソードを紹介。そして、テクノロジーを多用してバリアフリーを推し進め、楽を追求するという現代の方法は、果たしてテクノロジーの使い方として本当に正しいのだろうかと疑問を投げかけた。

②EXPLORE

外に出て動き回ると何が起こるか。次のステップが「EXPLORE」、探検すること。マップアプリがある現代では、目的地までの最短距離がすぐにわかる。良いことなのかもしれないが、できれば遠回りをして身の回りをよく見てもらいたい。習慣を少し変えるだけで、新しい目で世界を見ることができるのだと川島氏は語った。

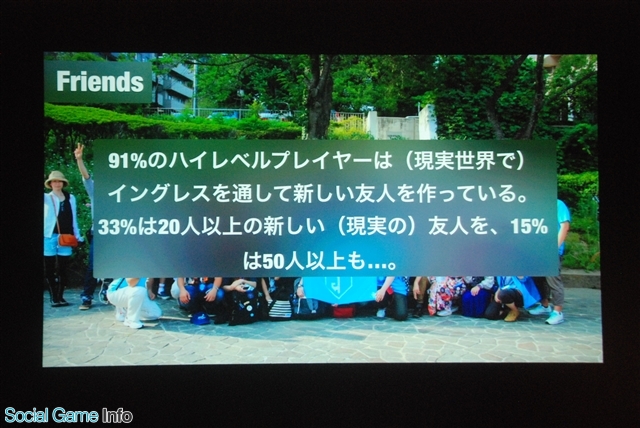

③SOCIAL

モニターの中だけではなく、現実でも人と繋がり、境遇のまったく違う人と交流することはできないか。国籍や世代、人種、そして宗教を越えて、コミュニティの繋がりを作ることができないかと考えたのだという。これらのステップを踏んで開発されたのが、現在もiOSとAndroidで配信されている『フィールドトリップ』だ。

しかし『フィールドトリップ』は、実はあまりうまくいかなかったのだという。その理由のひとつに、ユーザーの状況を読み取るのが難しいということが挙げられた。場合によっては、情報の表示が邪魔になってしまう。このことからひとつの大きな学びを得て、ナイアンティックは次に進んだ。

人々を外の世界へと駆り立てた『Ingress』の成功

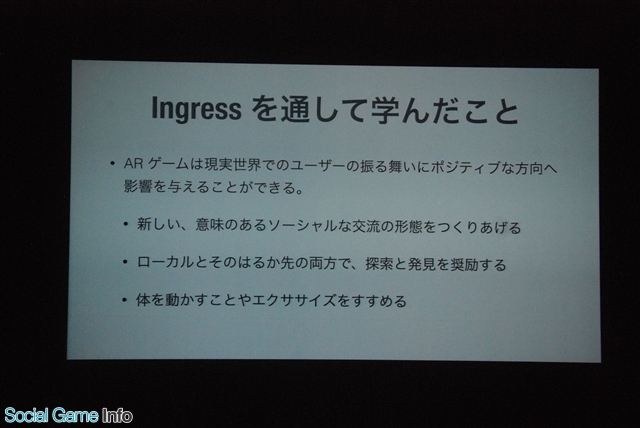

次にリリースした『Ingress』は、全世界2000万ダウンロード、200以上の国と地域で遊ばれる大ヒット作となった。

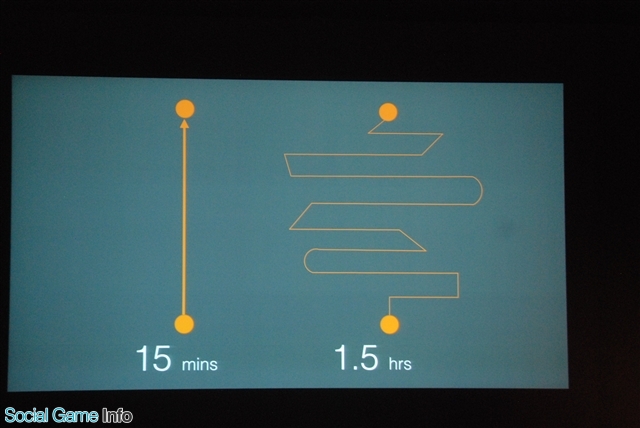

『Ingress』の素晴らしいところは、人々の振る舞いを変えさせ、素晴らしい行動を起こすきっかけを与えることができたところだと川島氏は説明する。プレイヤーはポータルを求めて山を登り、飛行機をチャーターして飛び、車いすを改造して足が不自由な人も他国へと出かけた。

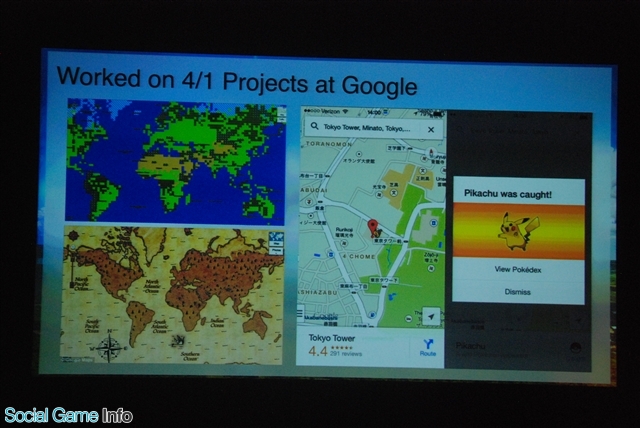

2014年、川島氏はGoogleが4月1日に提供したエイプリルフールの悪戯に衝撃を受ける。それは、Googleマップ上にポケモンが現れ、捕まえることができる『ポケモンチャレンジ』。見たときに「これだ」と、降ってくるものを感じたという。2012年のドラクエ風8ビットマップからエイプリルフールのネタを考案、提供してきた人物こそが、野村達雄氏だったのだ。

『ポケモンGO』が開発されたきっかけ

ここで、川島氏に代わって野村氏が登壇。かつてGoogle本社でAndroid版のGoogleマップ開発に携わっていた川島氏に、2014年エイプリルフールをきっかけに川島氏とジョン氏から声がかかる。ポケモン世代であった野村氏は、現実世界にポケモンが出たら間違いなく楽しいという確信を得て、プロジェクトに参加する運びとなった。

ポケモンチャレンジは、Googleマップ上に151匹のポケモンが出現する。全て捕まえることができたら、Googleから公式にポケモンマスターとして認定されるというものだった。151匹目のミュウは、それまでの150匹を捕まえた人にした見えない仕様にしたため、発見者がSNSで発信をしても疑われてしまう。かつてのポケモンで囁かれた「真偽不明の噂話」の状況までをも再現した。このとき野村氏は、川の近くにみずポケモン、火山にほのおポケモン等、出現する場所にも工夫を凝らしていた。このことも『ポケモンGO』に活かされている。

これだけの規模で遊んで貰えたことの背景には、GoogleをはじめとしたシリコンバレーのDNAが活きていると野村氏。ものを作っているとき、アメリカ向けに考えているという会社はほとんど無い。日本でものを作っていると「どうやって海外に出すか」という考えをするかもしれないが、シリコンバレーのITは「どの国でロンチが不可能なのか」「それを乗り越えるにはどうしたらよいか」という逆の考え方をする。ナイアンティック、そして『ポケモンGO』チームが見据えたのも、最初から世界のプレイヤーだ。

『ポケモンGO』はARをどのように活かしたのか

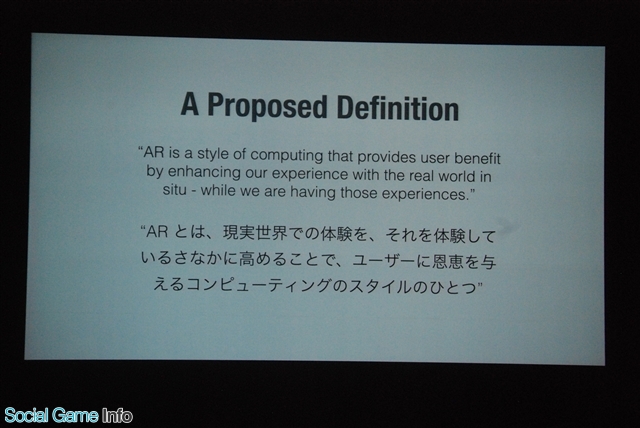

最近、一般でもAR、拡張現実という言葉が話題に上ることが増えてきた。しかしこの言葉を耳にすると、新しいハードウェアをイメージする人が多い。ナイアンティックでは、拡張現実はデバイスを使わなくても、既に人々のすぐ近くにあるのではないかと考えている。例えばGoogleマップは、画面を見ながらGPSの信号を受け、それに案内されて移動する。現実の中にもうひとつ仮想的なレイヤーが乗っている、現実が少し拡張したものと考えられる。実はARは、広義的な意味で言うと既にそこにあるものだという。

①Technology

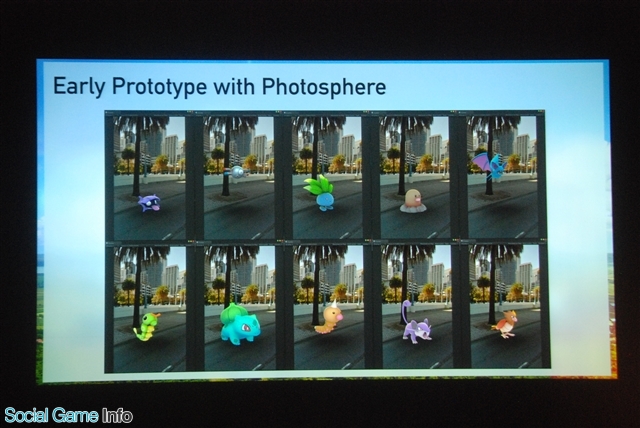

最初にチームが試みたのが、Googleストリートビューのデータを使うことだった。

しかし、これで満足はできなかった。理論的にはうまくいきそうだが、ストリートビューは写真を撮った時間が、プレイしているリアルの時間ではないので、現実とのギャップが生まれる。また、ストリートビューは車上から撮影しているので、視点が高いという問題もあった。拡張現実という意味で言うと、そもそも現実の部分がほとんど無いものになってしまう。これを打破したのが、スタッフのアイデアだった。

デイビッド氏が短時間で作ったものを見て、チームメンバーは「これでいける」と確信した。これは、ジャイロとカメラという基礎的なテクノロジーを使ったものだった。しかし、作ってみると大変効果的であることがわかった。野村氏は、これは反省でもあるが、簡単なものなのだからまずはやってみて、それから判断すれば良かった。ストリートビューに時間をかける必要が無かったはず、と振り返る。

②Art

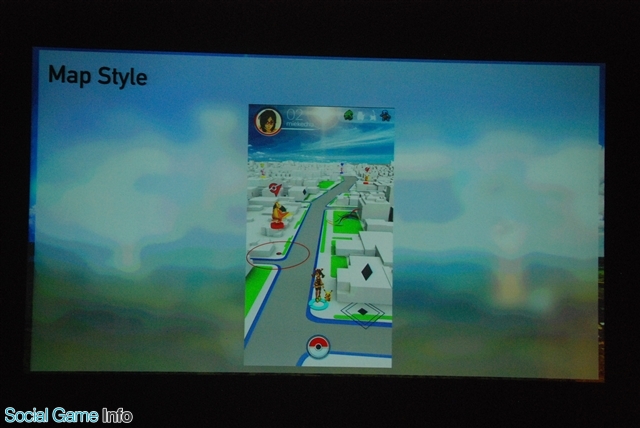

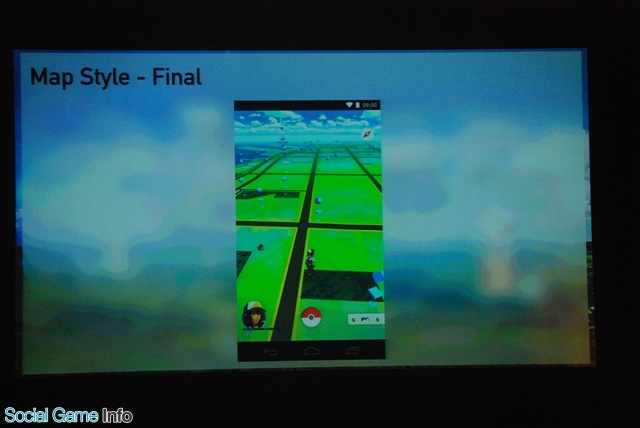

ナイアンティックはGoogleマップの経験から、マップに関するバックグラウンドを既に持っていた。できるだけ現実の部分をメインにして、それ以外を補助とする。UIなどが現実の部分を邪魔してはいけないという思想がある。

このモックから、もっとバーチャルに「情報を表示している」ということがわかるようにしようということになった。本物ではなく、あくまで電話を通して見た、現実世界を重ねた情報のレイヤーであるということを表現しようとしたのだ。最終的に、情報の表示ではあるけれども、ポケモンのゲーム世界とバランスを取ったデザインに行き着いた。

③People

ARは何かがあれば成立するものではなく、最後はプレイヤーにどんな影響が与えられるか、プレイヤーの現実にどう影響するか、それに尽きると野村氏は語る。テクノロジーはいろいろあるが、人がどう影響されるのかが大事な部分であるという。

そして、集まったゲーム開発者たちに向けて、今後作るゲームの役に立てていただきたいと下記のスライドを紹介した。

ここで川島氏が再登壇。人々を外に連れ出し、世界を観察するように促して、国境や人種、言葉や性別を超えて交流し、身体を動かすように背中を押すこと。私たちが起こしたいイノベーションはそういうことなのだと語った。そして、私たちのストーリーが皆さんの夢を励ますことができたら幸いだと結んだ。

会社情報

- 会社名

- Niantic