パシフィコ横浜で開催された「Computer Entertainment Developers Conference 2016(CEDEC2016)」において、「VRの弱点を利用したVRボードゲームの開発とそのゲームデザイン」題する講演が行われた。ゲストスピーカーは、ギフトテンインダストリ株式会社企画開発部ゲームデザイナー濱田隆史氏。濱田氏は同社を設立後、デジタルとアナログが融合したVRボードゲーム『アニュビス仮面』を開発。今回はそのノウハウなどを解説する。

▲ギフトテンインダストリ株式会社企画開発部ゲームデザイナー濱田隆史氏

■「VRの弱点を強みに」した実用例

『アニュビスの仮面』は、VRとボードゲームを融合させた世界初のゲーム。スマホと本製品さえあれば、複数のプレイヤー全てがVRを体験できるものとなっている。

本講演の「弱点を利用したゲームデザイン」というタイトルはキャッチーだと思っているが、それは普通の事だと濱田氏。それをどうやって分かってもらおうかと考えていたところ、思いついたのはジェンガ。ジェンガは上から取っていくとゲームとして成立しない。そのため、そこに制限をかけてルールとして採用している。破綻につながる「できない要素」を「してはいけない」というルールに変える事によって、遊びとして成り立たせているのだ。この思考を元に、同氏はVRの弱点とも言える次の3項目をゲームデザインで解消する発想を語った。

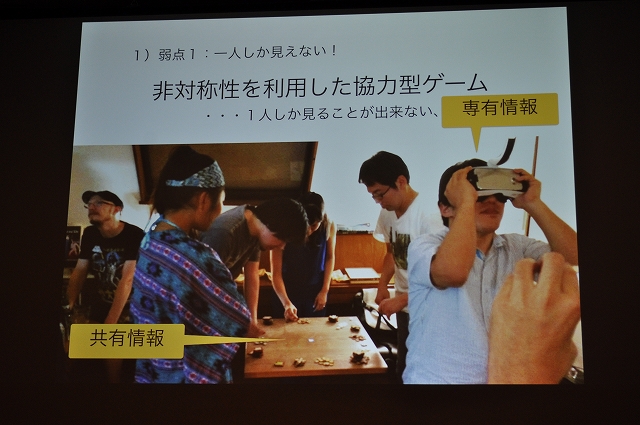

○弱点1:一人しか見えない

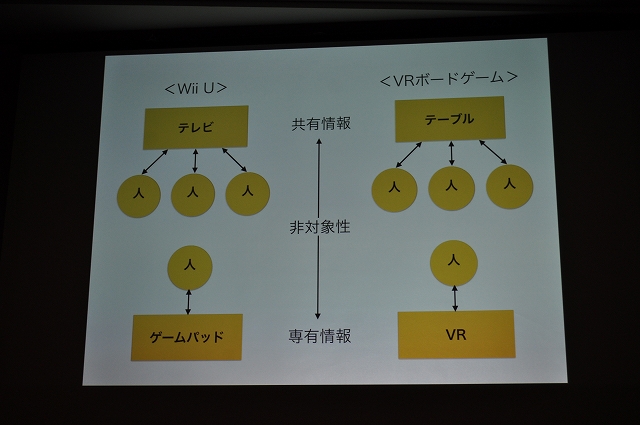

思いついたのは非対称性を利用した協力型ゲーム。「一人しか見えないならそれでいいじゃん」という発想で企画したと濱田氏。WiiUを例に挙げて語るには、テレビ=共有情報であり、ゲームパッドを扱うプレイヤーは専有情報を持っている。両者の間には非対称性があり、情報が偏在しているのだ。「観客」と「競技者」の違いとも呼べる。

この構造はVRでも同じものであり、「競技者」にあたるHMD装着者が他の「観客」に専有情報を公開する事によって、ゲームが進んでいく構造。『アニュビスの仮面』では専有情報を持つプレイヤーに60秒という時間制限を与えて全員が「競技者」となる事で、協力プレイを成り立たせている。

○弱点2:酔ってしまう

開発者共通の悩みであるVR酔い。これに対するアンサーは、「移動できない」という制限を元にする事で解消している。『アニュビスの仮面』はピラミッド内を透視する装置であり、その場から移動できない。VR酔いは移動時や映像の激しい移り変わりで強くなるため、あえてそこを制限してパズルゲームとして成り立たせるのだ。地点Aからピラミッド内を見たプレイヤーの専有情報と、地点Bからピラミッド内を見たプレイヤーの専有情報を比べた結果そこに共通点が見つかり、マップが完成したりヒントが現れたりする……といった具合である。

○弱点3:かぶり続けていると蒸れる

これには筆者も、恐らくHMD装着経験のある方であれば経験した事があるのではないだろうか。イベントではウエットティッシュなどを容易するブースも多くある事から、身近でいて大きな問題でもある。それを解消したのは、先ほども述べた最大60秒という制限時間だ。「制限時間」という形でルール化して問題に対処した。ある意味力技だが、ゲーム性を高めて問題も解決できるという理に適った方法である。

■世間に受け入れられるか否かは「両足モデル」で考える

『アニュビスの仮面』では、ゲームデザインと世界観を完全に切り離していると濱田氏。同氏が「両足モデル」と名付けたこのモデルは、例えば第一に左足をゲームデザイン、右足を世界観と据えスタートラインを「0歩先」と定める。

『アニュビスの仮面』は「世界初VRボードゲーム」であるがゆえに、「左足のゲームデザインが一歩先へ進む」が「右足の世界観はあえて普通のものを選び進まない」事でバランスを取っているという。なぜならば、ゲームデザインで「新ジャンルと新機能」を盛り込み、世界観でも「見た事のない斬新な設定!」などを盛り込むと世界観だけが先行して二歩前へ進んでしまい、ユーザーが付いて来られなくなるのではないか? という危惧からだ。そこで右足たる世界観はあえて既視感のある、普通のモチーフを採用する事によりバランスを保っている。

一方で、人気のキャラクターを使いたい、意外性で勝負したいという場合においては、右足の世界観は一歩前に進んでいる状態なので、左足のゲームデザインは「実績のある、共通言語的なパズルゲーム」に抑える事によって調整する事も考えられるという。現在開発中の新VRボードゲーム(12月発売予定)についてゲームデザインは終えているらしく、その作品では「世界初VRボードゲーム」が使えないため、世界観を一歩前に進める予定だとの事だった。

■タイムライン分析でマネジメント

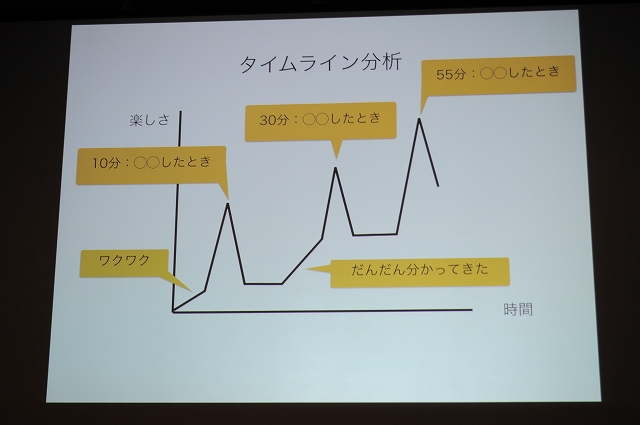

管理工程を円滑に進め認識・継続するためのPDCAサイクル。計画・実行・評価・改善の頭文字だが、このPDCAサイクルを助けるツールとして用いているのが、タイムライン分析である。

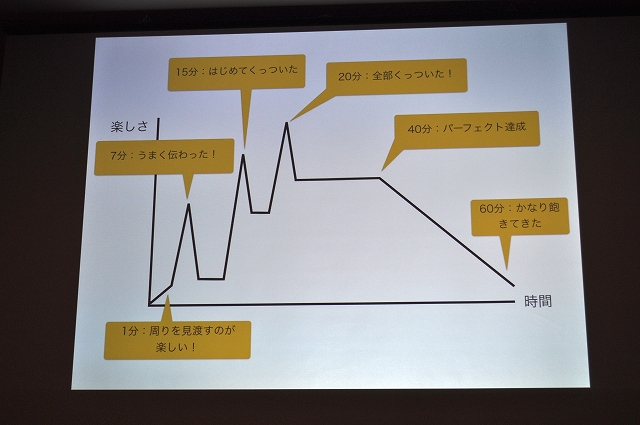

これはゲームのプレイにおいて縦軸と横軸から表すざっくりとしたグラフの事で、縦軸を「楽しさ」、横軸を「時間」として、「あくまで主観で」線をプロットするもの。60分という時間で区切って言うと、スタート時にはプレイの高揚感があり、楽しさは上がっていき、例えば10分後のイベント時に楽しければ、そこにピークを持ってきてプロットする。15分から20分にかけて段々とゲームの楽しさに理解が及んできたため楽しさは上がっていき、30分後のイベントでもう一度ピークを迎える……といった感じ。

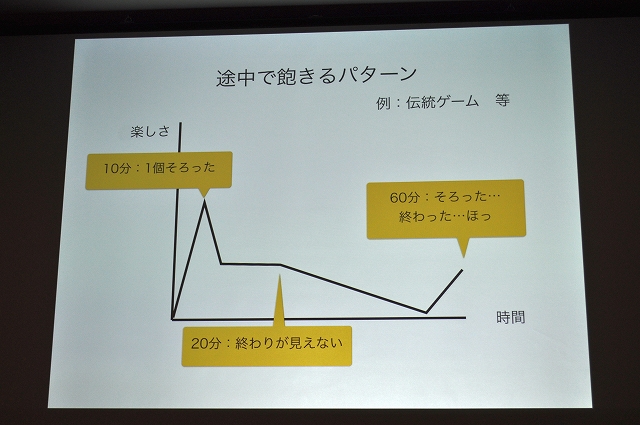

これらのポイントを感覚的に視認できる事が、タイムライン分析の有用なところだろう。では逆に、途中で飽きるパターンとはどんな流れだろうか? 早い段階からピークを迎え、以降60分近くまで単調な流れが続く。ラストにピークがあっても、中盤が中弛みするため徒労感が増す、という状態だ。

これらとは別に、「オチが無いパターン」だと、10分後のピークを終えると、後はひたすら淡々と同じ作業が続く。濱田氏はこれを「温泉の卓球」になぞらえ、「なぜか飽きが来なくて楽しい形」だと語った。

このタイムライン分析を『アニュビスの仮面』に置き換えてみよう。

1:1分後、周りを見渡すのが楽しい ←ピーク

2:7分後、上手に他のプレイヤーに伝わった ←ピーク

3:15分後、はじめてくっついた ←ピーク

4:20分後、全部くっついた ←ピーク

5:40分後、パーフェクト達成

6:60分後、かなり飽きてきた

1~4番までピークがあり、それ以降は蛇足とも言えるこの状況をどうするか?

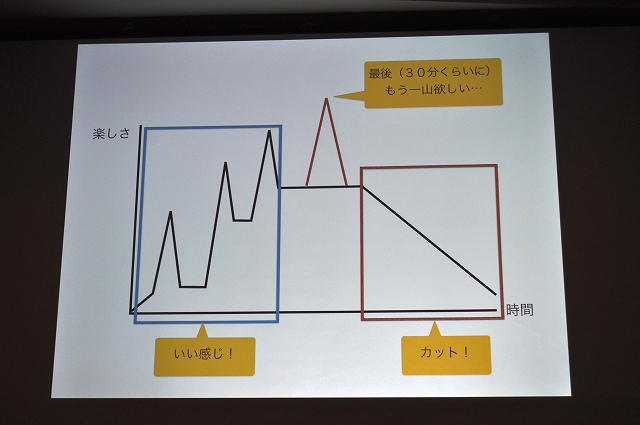

1:1分後、周りを見渡すのが楽しい ←ピーク

2:7分後、上手に他のプレイヤーに伝わった ←ピーク

3:15分後、はじめてくっついた ←ピーク

4:20分後、全部くっついた ←ピーク

4.5:30分後。新たにピークとなる要素を差し込む

以降をカット

ピンポイントに「楽しさ」を配置する事が可能になるため、デザインがしやすくなるこの方法は、シナリオ作成時におけるプロット図にも似通った部分がある。違いは「楽しさ」とそこへ向かうスロープを視認できる簡易さだろうか。プレイ時間そのものも大胆にカットするという発想を持てるため、有用性は高そうだ。

■ゲームに際して「シャッターチャンス」を考慮

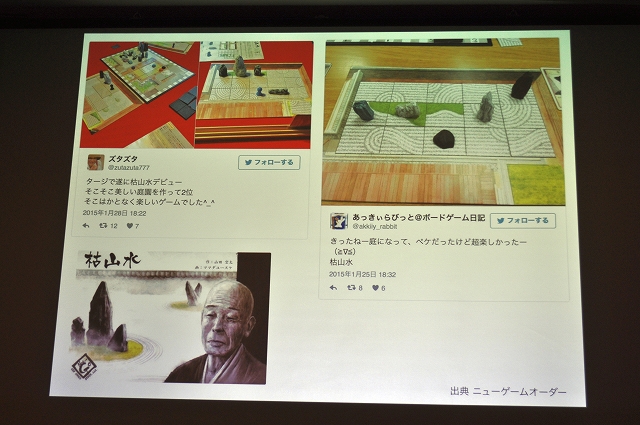

ここで濱田氏は「枯山水」というボードゲームを取り上げ、「これがメチャクチャ流行ってて悔しかった! 『アニュビスの仮面』を作る時にかなり意識した」と熱弁。「なんでこれが流行ってるんだろう」と考えた時に、「完成に対する喜び」に加えて「完成品を写真に収める喜び」に着目したそう。つまり「シャターチャンス」のポイントを考えたという事だ。

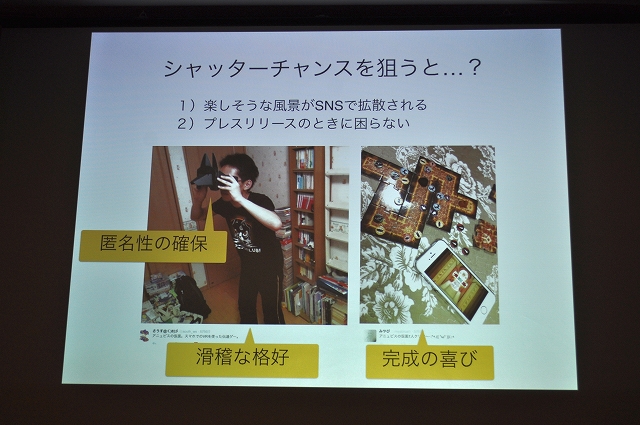

『アニュビスの仮面』におけるシャッターチャンスは、まず「マスクをかぶっている姿」。HMD装着の姿はある種滑稽であり、インパクトもある。そして匿名性も確保できるため筆者も取材時にはよく撮影させてもらうのだ。もちろん完成したものを撮影してSNSなどにアップするポイントも「シャターチャンス」である。これらはそのまま取材時の用法と同じであるため、完全に納得できる内容でもあった。

最後にここで、現在作成しているVRボードゲームに言及。VR上に出てくるモンスターを、粘土を使って再現しそれを一箇所に集めるそうだが、粘土であるためプレイ結果はオンリーワン。となるとこれを写真に収めたいというのが心情というもの。プレイヤーの「やりたい」を誘発していく事も、大切な要素と言えそうだ。

「実は、次のゲームは○○さん(学研の超有名オカルト誌)とのコラボです。舞台はアトランティス!」と濱田氏。コードを付けて書店に並べて……という展開も考えられるため、本格的なVRボードゲームが今よりもっと身近に、簡単に楽しめる時代は目前にまで迫っているのかも知れない。

『アニュビスの仮面』でも分かるように全年齢が楽しめる作品である事も大きい。クリスマスや年末年始、孫から祖父母まで家族みんなでわいわい楽しみながらプレイする……そんなビジョンにつながるゲームデザインがなされた『アニュビスの仮面』は、「基本的に一人プレイ」なHMD型VRゲームの弱点を見事に逆手に取った作品だった。