パシフィコ横浜において開催された「Computer Entertainment Developers Conference 2016(CEDEC2016)」において、筑波大学システム情報系教授であり日本バーチャルリアリティ学会会長でもある岩田洋夫氏が「VRはどこから来て、どこへ行くのか」と題した講演を行った。

バーチャルリアリティ。この言葉ができたのは1989年の事で、ちょうど平成元年と同じであり今年はVR歴28年となるそう。そこで、改めてバーチャルリアリティの定義付けがなされた。

概要としては「物理的には存在しないものを、感覚的に本物と同等の本質を感じさせる技術」がバーチャルリアリティ。バーチャルは「仮想」ではなく、物理的存在の有無の違いであり、本質は等しいとの事であった。バーチャルリアリティは人に五感、視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚などを感じさせるもので、そこに実存は関係ないのだ。だからこそ「仮想」ではないという事になる。

▲岩田洋夫氏

■バーチャルリアリティの歴史とは

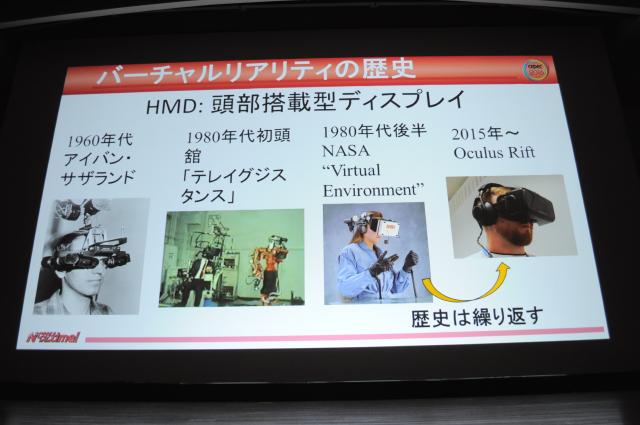

VRの歴史はHMD(ヘッドマウントディスプレイ)の歴史。1960年にGUIの嚆矢であるアイバン・E・サザランドがHMDを作った事に端を発する。

この装置はまだとても大きく、天井から接続された状態での使用。左右それぞれの目にずらした画像を見せて立体に見せるもので、これは現在でも大差ない。それが害悪であるかのように言われた事もあったそうだが、現実世界でも右目と左目は違うものを見て頭の中で調整して映像化しているので、まったく問題は無いそう。

1980年代初頭になると、日本の舘教授の手により「テレイグジスタンス」が登場。これは離れた場所にいるロボットの操作をリアルタイムに行い感覚を共有するもので、近いと言えば映画「サロゲート」や「アバター」がそれだろうか? ロボットの視界が己の視界となるため自身の後頭部を見る事が可能であり、まるで魂がそちらへ移動したかのような錯覚さえも感じる事ができたそうだ。

この時代は非常にVRが進んだ時代で、1980年代後半にはNASAが「Virtual Environment」を開発。HMDとグローブを組み合わせたそれは、現在でも改良が重ねられている。

このHMD部と現代の「Oculus Rift」は外観もよく似ていて、おおまかな基本構造も同じ。内蔵されているモニターや各種センサー類に大きな技術的な隔たりはあるものの、「歴史は繰り返す」と岩田教授。

その決定的な違いはCGの違いだ。リアルタイムのCG描画が可能になった事が大変大きく、もちろんコストもまるで違う。時が経ち開発環境も整ってきた現在。加速度センサーが入っていて頭の向きなどが分かる、スマホそのものを使うような安価なVRデバイスの登場でも示されるように、まさにVR元年の土台が固まったと言える。

■この後、VRはどうなるか?

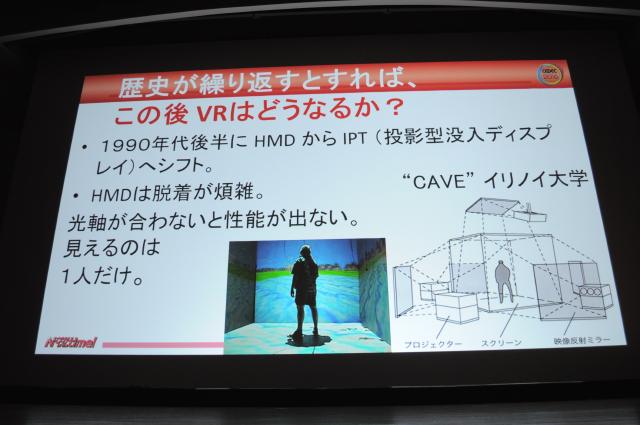

1990年代後半になると、イリノイ大学で提唱された「CAVE」が登場。これはHMDではなく「投影型没入ディスプレイ」を用いたもので、脱着が面倒で、光軸が合わないと性能が出ない・見えるのは装着者のみといったHMDのデメリットを払拭するものであったそう。

「CAVE」の基本的な構造は、プロジェクター、スクリーン、映像反射ミラーを使用したもので、立体メガネは必要であるものの光軸はどこでも合うので問題なかった。これから先、画面が4K・8Kという高精細なものになると、光軸が完全に合っていないと性能が出ない事が懸念される。そうなると脱着など様々な問題が出てくるのではないか、と岩田教授。

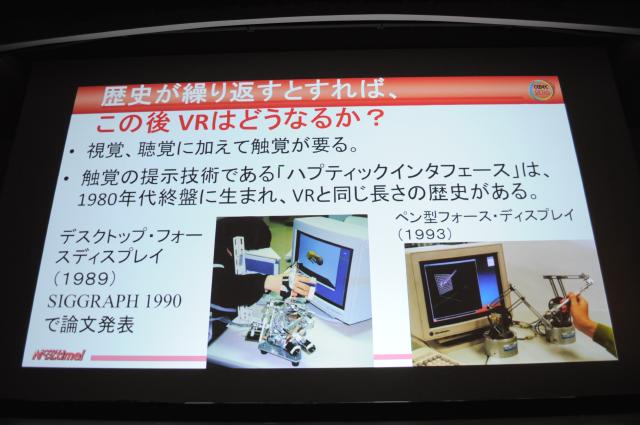

画面がどんどん美しくなり、高精細になるにつれて、視覚聴覚だけではなく、触覚が必要になってくる。先ほども触れた「五感」を追求するのだ。中でも1980年代に生まれた、触覚の提示技術である「ハプティックインターフェース」はVRと同じ長さの歴史を持つもので、SIGGRAPHにて論文が発表された「デスクトップ・フォースディスプレイ」(1989年)やリアルタイムで描画できるようになったワークステーションで表示を行う「ペン型フォース・ディスプレイ」(1993年)がある。岩田教授はこの専門家だ。

ハプティックインターフェースの製品化については、これまで意欲的な製品が生み出されたものの、市場を形成するまでには至っていないとの事。研究機関向け市場を制覇した「PHANToM」などもあるが、一般的には普及していないのが現状だ。

視覚情報は錯覚や幻覚などで再現可能だが、触覚でこれをやる事は大変難しい。「触覚」を再現する必要があるためであり、その機構は安価にできるものではないのだろう。開発者の苦労が滲み出るかのようだ。

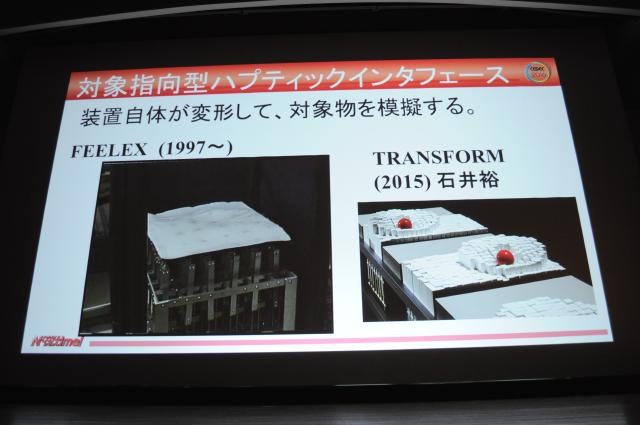

1997年には対象指向型ハプティックインターフェースである「FEELEX」が登場。装置自体がアクチュエーターにより変形、その先端にゴム製のスクリーンを実装する事で、視覚的にも触覚的にも模擬するもの。カンブリア紀に生存したアノマロカリスのヒレ構造の動きをこれで再現した。また空気圧バルーンを用いた体積型ハプティックディスプレイも生み出されており、これは医療シミュレーションで用いられる技術ともなる。

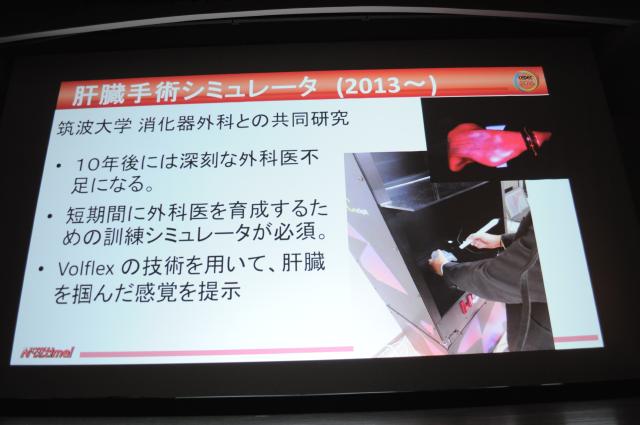

そんな、筑波大学と消化器外科との共同研究である「肝臓手術シミュレータ」は、10年後の深刻な外科医不足を見据えた「短期間に外科医を育成するための訓練シミュレータ」で、Volflexの技術を用いて肝臓を掴んだ感覚を生み出すものとなっている。

■VRの歴史は繰り返す

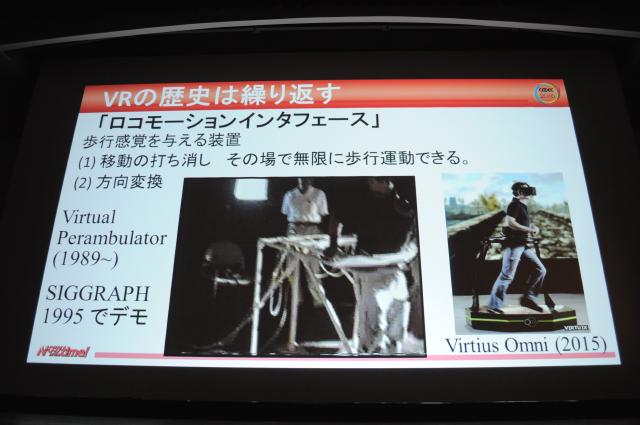

かつては技術的な実現・表現が難しく、現代になってコスト面からも実現可能になったアイディア。VRにはそんなものがいくつも存在する。「ロコモーションインターフェース」もその一つで、これは歩行感覚を与える装置。「移動の打ち消し」ではその場で無限に歩行運動ができる装置を開発。「方向転換」するために滑るサンダルを用意。足が動いた分だけ映像を動かすと歩いた形になる。

2015年にキックスターターでも話題になった「Virtius Omni」がまさにこれと同じ機能を有している。また、多数のベルトコンベアを数珠つなぎにして前後左右に動く床で構成されている「全方向トレッドミル」においては、「Infinadeck」というこれまた同じ機構を備えた技術が2015年に出ている。

■2004年にデバイスアートを提唱

なぜ、VRでアートなのか? デバイスアートとは何か? まずデバイスアートとは、「メカトロ技術や素材技術を駆使しテクノロジーの本質をアートにしていく表現様式」の事。

では、なぜVRでアートなのだろうか? これは優れた技術も見せ方、アピールの方法が良くなければ歴史に埋もれてしまうためであり、最新のインタラクティブ技術を社会に出す、最短の手段だと岩田教授は語る。製品ベースで言うと、日本、特にエンジニア間に根強く残る「いいものは売れる」という問題と似通っており、プロモーション不足による在庫不良などにつながる大変大きな問題、死活問題である。だからこそ、アートという選択をしたのだろうか。

「デバイスアート」の三つの特徴としては、第一に「デバイス自体がコンテンツである」という事が挙げられる。ツールとコンテンツの一体化が特徴だ。第二には「作品がプレイフルで楽しい」という事。商品化を通じて日常生活へ技術が提供される。第三には、「道具への美意識」といった日本古来の文化との関連性が挙げられるそうだ。

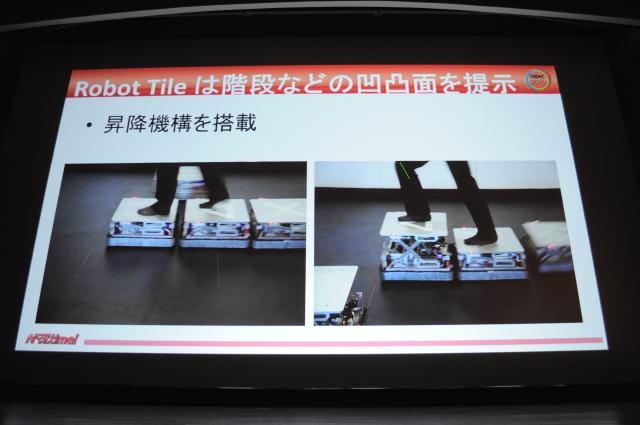

例えば2004年頃に開発された「Robot Tile」がそれで、これは全方向に動くタイルを歩行者の進行方向へ移動・循環させる事により、歩行者の足元に「動く床」を延々作り出していくものなのだが、それを見た人が「Robot Tile」達を「健気だ」と感じたという。この瞬間こそ「VRシステムがアートになった」瞬間であり、八百万、付喪神などある意味アニミズム的感覚を持つ日本から出てきたのは興味深い。

■「体験」こそがVRの肝である

従来のコンテンツと違い、HMDの普及がもたらす変化がある。それは、「見る事」から「体験する事」へのシフトだ。いくつものVRを取材する中で特に感じるのは、「体験してみないと何も分からない」という言葉に尽きる。自分を自分と認識する感覚が千差万別であるように、「それ」を理解するためには自身が体験する他ないのだ。これはVRの基本である「五感の表現」ともつながっている事であり、ストンと心に落ちてくる。百聞は一見にしかずというわけだ。

岩田教授は、「VR技術がもたらす新たな体験に関する科学が必要」と語る。それは、

1.物理的特性 人体の形状・運動

2.生理的特性 生体信号

3.心理的特性 認知、記憶、判断

4.社会的特性 集団行動

であり、この科学が技術と相乗効果を起こし、VRは更に深まっていく。やがてはHMDで見て聞く、ハプティックディスプレイで触れる、食べるVRで味わうなど、五感を網羅したデバイス、コンテンツで、完全なるバーチャルリアリティを「体験する」日が訪れるであろう。VR元年とも言われる2016年、ここから今以上に優れた技術を大いに期待したい。

■では体験だ!

先ほどもあったように、VRは体験が大切。そのため、筑波大学では「Large Space」という専用のスタジオを作成。25m×15m×7.8mという巨大な映像空間で、多人数が同時に体験可能である。中にはワイヤー駆動モーションベース(!)もあり、これは乗り物に乗るのではなく、生身の体で飛行・浮遊ができるという「体験」だ。つまり安全性さえ確保できていれば、某巨人を駆逐する立体機動すら可能なのではないだろうか。もちろんあれほどの高速は人体的にも実現不可能だろうが、是非一度体験したいものである。

また、「ビッグロボットプロジェクト」なるものも存在。こちらは「人間が身長5mの巨人になった時の歩行感覚を提示する装置」となっていて、同コンセプトのものとしては恐らく世界唯一かも、との事だった。

9月14日~16日まで開催される「第21回日本バーチャルリアリティ学会」。つくば国際会議場で行われる同学会だが、講演だけではなく、多数の実演発表やVRに関する最先端の研究成果が体験できるため、興味のある方は是非の参加をおすすめしたい。

ただし、エンパワースタジオへの見学ツアーは満員になってしまったとの事で、非常に残念。しかしその替わりに、ニコニコ学会βのサマーキャンプでもエンパワースタジオの見学会を予定しているとの事。日にちは9月3、4日で場所は筑波研修センター。ゲームショウに行く方は、この日に「体験」できる可能性もある。

■おわりに 「VR元年」で何が変わったか?

長く専門家として業界を走り続けている岩田教授。実感として「これまでBtoBだったVRが、一挙にBtoCになった」と感じているという。Oculus Rift、PlayStationVRに限らず、一般家庭にVR、HMDが広がりを見せ、広がっていく2016年だからこそのBtoCだ。多くの技術は一部の専門家が扱うものから一般化する事で様々な革新へつながり、コスト面や競争なども相まって市場が形成されていく。VRもその流れを得て、より強く、高く羽ばたく事だろう。

1990年代に、業務用VRシステムを対象に生理心理的影響の調査研究とガイドライン策定を行った日本バーチャルリアリティ学会。コンシューマVRシステムでも基本は同じであるため、このガイドラインが役立っている。また、同学会ではVRの基礎を学べる「VR技術者認定試験」を実施しているので、改めて知識を得んとする方はチェックしてみよう。

(取材・文:ライター 平工泰久)