【ハイカジ道】NewStory因氏、タツマキゲームズ畑佐氏が出演した「黒川塾配信版85」をレポート…最前線を語るトップランナーがハイパーカジュアルゲームを語る

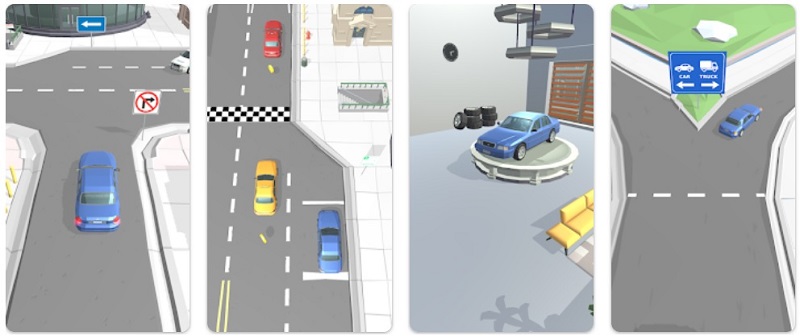

スマートフォン端末の機能を活かした直感的な操作方法、説明を必要としない明快さ、老若男女だれもが楽しめる万国共通のルールなど、ゲームの間口を広げるジャンルとして、スマートフォンアプリ市場において注目されているハイパーカジュアルゲーム。

gamebizでは、各社のハイパーカジュアルゲームにスポットを当てたレビューやインタビューを掲載するコーナー「ハイパーカジュアルゲーム道(ハイカジ道)」を展開している。

今回は、2月25日にジェミニエンタテインメント(代表取締役・黒川文雄)がオンライン開催した「黒川塾配信版85」の模様をお届けする。

黒川文雄氏、NewStoryの因雄亮氏、起業したばかりのタツマキゲームズの畑佐雄大氏が出演した本セミナー。ハイパーカジュアルゲームの潮流と、その成功の裏にある計算されつくしたゲーム制作におけるデータの分析、さらにはその収益性を支える広告モデルなど、ハイパーカジュアルに関する様々なテーマについて語られていった。

ハイパーカジュアルゲームとは何なのか?

今回の黒川塾は、ハイパーカジュアルの最前線を語るトップランナーとして、タツマキゲームズの畑佐雄大氏とNewStoryの因雄亮氏が登場。畑佐氏はスタジオから、そして因氏はリモートで参加した。

最初のテーマは「ハイパーカジュアルゲームというジャンルはどのようなものか?」。一言にゲームといっても、家庭用、業務用、PCオンライン、スマホアプリなどある中で、ハイパーカジュアルはそれらと何が違うのだろうか。

畑佐氏は「それぞれ考え方はあると思うが」と前置きしたうえで、「僕自身ゲーマーなのでその観点から見ると、家庭用などは"ゲームをやるぞ!"という目的があって遊ぶもの。ハイパーカジュアルはどちらかと言うとカップ麺が出来上がるまでだったり、電車の中などの時間に何も考えずにちょっと遊ぶという隙間を埋めるためのツール、手段に近い感覚」と語った。

一方、因氏は「広告を利用したユーザー獲得とマネタイズという基礎の文脈の上に、色々なものをトッピングできる、クリエイターにとっては本当に楽しいジャンル」が大前提にあるとし、そこに「国籍問わず誰でも簡単に、手軽に遊べて満たされるゲームである」と説明した。

ゲームはどれだけビジュアルやCGがすごくても、本当に原始的な、原理的な面白さがないと飽きてしまうもの。黒川氏は「ハイパーカジュアルはその原始的、原理的な面白さを伴いつつ、人間のエンタメの本能をくすぐる要素がないと成立しないと言えるかもしれない」とコメントした。

畑佐氏はカヤック時代に『Park Master(パークマスター)』を手掛けているが、原理的な面白さについて、どう意識して作っていたのだろうか?

黒川氏からの質問について、「子どもでも何も考えずに楽しめるという所で言うと、ゲームよりもおもちゃを作っている感覚に近い」と畑佐氏。

コアの遊び、メカニクスというのは、国籍を問わないという点から、結局は原始的な快感やおもしろさが大事になってくるとし、「そういう意味では、誤魔化しがきかないのでクリエイターとしては挑戦し甲斐があります」(畑佐)とのことだ。

ハイパーカジュアルの国内と世界の市場規模

ハイパーカジュアルにおいて、国籍を問わず、というものが「本当に難しい」という因氏。確かに土地が違えば文化も違ってくる中で、共通した文化とは何なのか?

それについて因氏は、「強いコンテンツを世界中に輸出し、色々な人々に共通の価値観をもたらしたアメリカの文化に合わせると、国籍は違えど何となく皆が理解してくれる気がする」という仮説をたて、「現時点ではアメリカを中心として考えてアプローチしている」(因)とした。

そんな因氏率いるNewStoryは、創業から800日でシリーズタイトル1億DLを達成している。黒川氏がその要因について聞くと、「背景としてはシンプルで、多く方々に助けてもらったからです」と因氏。

ハイパーカジュアルの道を切り開いたカヤックや芸者東京をはじめ、先人たちのノウハウを活かしたり、セミナーなどでハイパーカジュアルに関わる会社の広告領域のプレイヤーの発言などを参考にしていったそうだ。

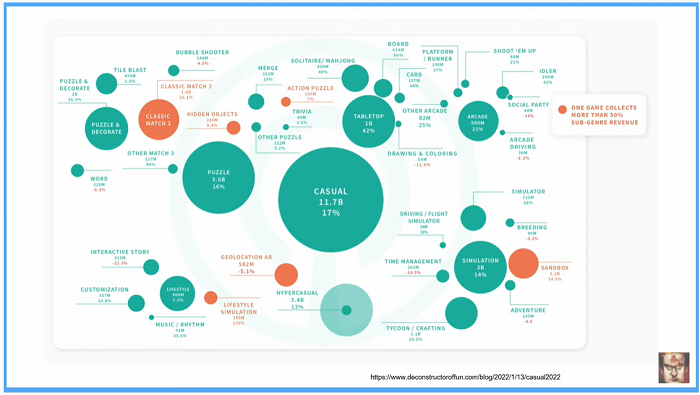

次に、日本と世界の市場規模について因氏がスライドを用いて解説。ハイパーカジュアルの市場規模について、「1年間でだいたい3400億円くらい。その中で国内はと言うと、勝手な試算ですが恐らく100億円くらいではないか」というのが因氏の見立てとのこと。

▲スライド中央下段の薄いグリーンのサークルがハイパーカジュアルの市場を表している。

一方、畑佐氏は「市場規模についてはあまり意識したことがなく、個人的には日本と世界とでそこまで分けて考えることも少なかった」そうだ。ハイパーカジュアルは右肩上がりで伸び続けてきたが、去年くらいから鈍化してきたと言われているが、「それでも今だに熱いジャンルであることは間違いないと思っている」と畑佐氏。

実際に「日本でも2年前くらいからランキングでハイパーカジュアルが結構入ってきている」(畑佐)とし、「最近のZ世代の子たちは、意外と広告に対する抵抗もだんだん減ってきていると思うので、願望も含めて今後日本もますます伸びていくのではないかと思います」と続けた。

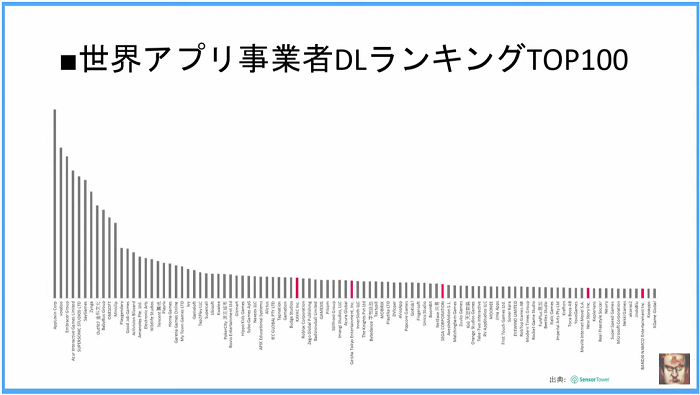

続いて、世界のアプリ事業者ダウンロードランキングを元に日本のパブリッシャーの立ち位置を整理した。

▲世界のアプリ事業者のダウンロードランキングトップ100。ピンクでマーキングされているのが日本の会社。

ランキングトップはAppLovin(米国で直近上場)で、その下にVoodooなどが入っている。日本の事業者でトップはカヤックで、芸者東京、セガ、NewStory、バンダイナムコエンターテインメントという状況だ。

これはあくまでダウンロードランキングなので売り上げとはまた別の概念だが、このスライドで因氏が伝えたかったことは、世界市場において日本のプレイヤーは圧倒的に劣勢であるということ。

「僕らが国内ですごいと思われる事の先に行かなければいけないと常々思っています」という因氏は「世界のトップに辿り着くにはどうすればいいのか、日々考え模索している」とした。

日本のハイカジが世界を席巻するためには

ダウンロードランキングの結果を踏まえ、日本のハイパーカジュアルゲームの会社が世界を席巻するためにはどんな要素が必要なのか?

「日本の会社は基本的にハイパーカジュアを自分たちで作っていると思います。一方、AppLovinさんやVoodooさんなどは、外部のスタジオや個人デベロッパーと組んで、多くののプロトタイプを集めて戦っている。自分たちだけでやっているという意味では、日本はかなり健闘している」と畑佐氏。

ただし、勝っていくためには「もっと大きなチーム、組織で戦っていく必要があると思う」という。日本は個人のクリエイター、デベロッパーにかなり才能をもった方々が多くいるので、「彼らにハイパーカジュアルのおもしろさを伝えて、作ってみようと思ってもらって一緒に作っていくことが一つのキーポイントになる。連合軍となって世界と戦って、日本のタイトルを海外のランキングにたくさんランクインさせるのが理想的」(畑佐)と説明した。

「僕らが大事にしているのは、人、もの、お金、そして情報」とは因氏。特に情報はかなり重要視しているそうだ。

「例えば海外のパブリッシャーに提出しているだけでは生きた情報が手に入らない。リテンションが低かった、高かった、何%です、というだけでは永遠に生きた情報に辿り着けない」とし、「1発当てるのもいいけど、どうやって1発当てる確度を高めに行くのか、というところに日本のプレイヤーそれぞれが向き合わなければいけない。それにはしっかりと市場(ユーザー)を見る事が大事」と語った。

模倣作品について思うこと

ハイパーカジュアルゲームには似たようなルール、ジャンルのゲームが存在する。次のテーマは、そんな模倣ゲームについてどう考えているか。

ヒットゲームを生んだ畑佐氏は、「ハイパーカジュアルゲームにおいては、模倣したゲームがオリジナルを超える事はない。結局二番煎じなので、広告を見るプレイヤーにも"どこか見た事あるゲームだな"と思われインストールされない」との考えを示した。

また、「良く言われることですが、今時、本当のオリジナルはもう生まれない」と畑佐氏。結局、ある種のやり尽くした感がある中で、何かと何かを組み合わせたものになる。それでも、そこのどれだけの違いやオリジナリティを出すか問われる時代であり、「あとは作り手の倫理観」(畑佐)とのこと。

一方、因氏は『Unpacking アンパッキング』の事例を紹介。

因氏によると、『Unpacking アンパッキング』というゲームを、とある海外のゲーム会社が非常に近いところまで模倣してリリースしたそうだ。そして、実際にリリースされた模倣タイトルが、DLランキングで上位に入ったという。

最終的に、ユーザーからの批判で模倣作品はストアから削除され、模倣した側も謝罪して取り下げたという。因氏は「ユーザーがしっかり声を上げることで、真実が見抜かれて抑止されたことは、とても良い事象」と話した。

▲『アンパッキング』は有料ゲーム、模倣した側は無料で遊べるゲームだった。

ハイパーカジュアルゲームはレッドオーシャンなのか?

話題性、市場性もまだあると思われるハイパーカジュアルゲームだが、果たしてブルーオーシャンなのか? それともレッドオーシャンなのか?

黒川氏は「まだNew Storyのような展開が出来るということは、まだポジティブな要素やビジョンを描ける市場ではないか」と考えているようだ。

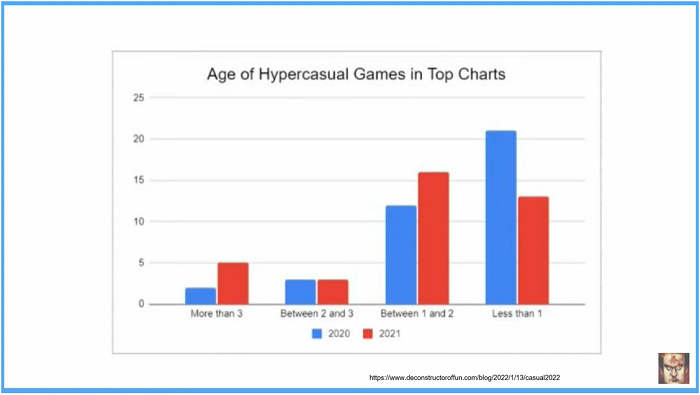

次に下のグラフは、因氏が用意したスライドだ。「このグラフは、シンプルにレッドオーシャン化が進んできているということを表している」と因氏。

ランキングの上位は過去にリリースされたタイトルが占め始めており、新しく参入するところが枠を奪う難易度は高くなっているという。この背景について因氏は「Appleの

ATT導入で、ユーザー情報をしっかりとってデータ分析を回してゲームを作ることができなくなったという問題が大きい」と説明。

そして「正直、ここからいきなり新規の会社が始めるのは厳しいと思っているので、たくさん知見を積んだ会社と一緒に作っていくのが良い」とアドバイスした。

▲2020年と2021年のランキングに入ったタイトルがどれくらい前にリリースされて、何年経ったタイトルか表したデータ。

畑佐氏はどう考えているのか? 「どこのオーシャンを見るかだと思います。大きいビジネスとしてランキング上位を狙っていくのは確かに厳しいとは思いますが、じゃあビジネスとして成り立たないかと言うと、そういう感じでもないと思っている」そうだ。

そして「今からゼロベースでパブリッシャーとして名を上げていくのは厳しいと思うが、デベロッパーとしてハイパーカジュアルゲームを作るという所で言うと、まだ可能性、勝ち筋はあると思う」(畑佐)とも。

畑佐氏いわく、色々なハイパーカジュアルゲームを遊ぶ時、起動時にパブリッシャとスタジオのロゴが出るが、海外のタイトルで新しいスタジオのロゴも見かけるそうだ。開発する側も含めて、数社だけが作り続けているということではなく入れ替わっている。「ハイパーカジュアルゲームは確かにレッドオーシャンかもしれないが、スマホの王道ゲームのようなブラックオーシャンほどではない」(畑佐)と語った。

次のユーザー獲得の足掛かりはあるのか?

「何かの危機に陥ると、新しいやりかたを生み出すのがエンタメの世界のダイナミズム」と黒川氏。トラッキングができなくなったことで、「次のユーザー獲得の足掛かりはあるのか?」という質問を両氏にぶつけた。二人の回答は以下の通り。

「少し話の趣旨とズレるかもしれませんが、最近ハイパーカジュアルゲームの中でも、獲得単価を安くするより、獲得単価が多少高くても継続率、プレイ時間を伸ばそうという、いわゆるハイブリッドカジュアルというジャンルに各社力を入れ始めています。

本来、広告収益だけだったところに若干の課金収益を期待できるゲームのロジック、設計にしたりというところを狙いに来ているというのはあります」(畑佐)

「デベロッパー、広告会社それぞれのスタンスがあります。デベロッパーはハイアープ、ユーザーあたりの売上が高ければ広告も出稿できる、ペイできるという事でより遊んでもらえるもの、課金してもらえるものに向かっているのかなと思います。

広告事業という観点でいうと、ここは最先端のテクノロジーが注ぎ込まれているところで、正直外からは観測しづらい状況。DLランキングで明らかにずば抜けた上位のタイトルをみると、実際にはわからないですが、何か特別なビジネスインテリジェンスツールがあるんじゃないかなと思ってしまうし、それを見てみたいなと思います。

この問題は、ポジションによって視点が変わってくるので難しいですが、一つ一つ解き明かしていかないと前に進めないかなと思っています」(因)

クリエイターはハイカジに挑戦するべきか?

ここで黒川氏、「セガ出身で『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』などのゲーム開発で知られる中裕司さんがハイパーカジュアルゲーム『SHOT2048』をたった一人で作りましたが、クリエイターはハイパーカジュアルゲームに挑戦するべきか?」という質問を二人にぶつけた。

「まず作っているという時点ですごいと思います」という畑佐氏。実際に中氏と話をする中で「初めて1人でプログラミングからサウンドから全部をやって大変だったけど楽しかった、とおっしゃっていたのが印象的」と振り返り、「上手くいくかどうかはさておいて、まず作ったという事実とそれ自体が楽しかったというのがすばらしいです」と続けた。

因氏も「家庭用や業務用のゲーム分野からハイパーカジュアルゲームに来てくれるのはうれしいです」とし、「業界を横断することでさらに市場が活性化すると思うので、もっともっと中さんのようにチャレンジしてくれるクリエイターが増えてほしいです」と語った。

両氏とも、著名クリエイターの挑戦が業界全体にとってプラスになると考えているようだ。またハイパーカジュアルゲームを作ることによる成長や楽しみがあるということだ。

そして畑佐氏は、「ハイパーカジュアルゲームのメリットは、少数、何なら1人でできるので、自分自身の影響力が大きい所が面白いポイント」とし、「そういう意味で僕もアプリのビルドやストア申請などやったことのないことを手探りしながら経験できるので、作り手側としては確実におもしろい」という。

ハイパーカジュアルゲーム作りは実際にやってみると難しいが、「面白さや気持ち良さを生み出すというゲーム作りの核の部分に対して、高速にトライアンドエラーしながら市場と対話しながら作っていけるのは、ゲーム作りのいい入口。会社の研修として取り入れてもいいと思う」(畑佐)とのことだ。

因氏も「自信ある人ほどハイパーカジュアルゲームにチャレンジしてほしい」という。リリースした自分の作品がユーザーから否定されるなど辛いこともあるが、「それを乗り越えてでも良い作品を届ける所までたどり着かないと、ハイパーカジュアルゲームは成立しないジャンル」だという。

そして、それを乗り越えたとき、「数百万、数千万、数億人のユーザーに自分の作品を遊んでもらえるのがハイパーカジュアルゲームです」とコメントした。

今後どんなものを作っていきたいか?

最後に黒川氏が「お二人は今後どのようなものを作っていきたいですか?」と質問。畑佐氏、因氏はそれぞれ次のように語った。

「会社のビジョンとして「世界一おもしろく、ゲームをつくる」と掲げているのですが、作り手自身が面白がってゲームを作れる環境を作りたいという思いがあります。

どうしても作らされている感覚、やらされている感覚だと、元々は好きだったはずのゲーム作りも面白くなくなってしまう。そうではなく、作り手が自分たちのゲームが大好きで、面白がって作れる環境を、日本でも作りたいなと思ってやり始めました。

ハイパーカジュアルを未来永劫やっていくというわけではなく、将来的にはsteamに出したり、もう少しコアなゲーム、ファンが生まれるゲームも作りたいと思っています。

ハイパーカジュアルはゲーム作りだけではなく、マーケティングも含めて総合的に応用できる事が色々ありますので、そこを入口に仲間が増えていって、ゆくゆくは作っている人達がおもしろがってゲームを生み出すチーム、組織を作りたいというビジョンを持っています」(畑佐)

「僕らの会社では、"デジタル遊園地を作る"というミッションを掲げています。ただし、僕らはゲーム会社で経験を積んでいません。じゃあどうするか? というところでハイパーカジュアルで筋トレしようと考えました。

ハイパーカジュアルならば市場が大きく、そして反応もダイレクトに返ってくる。ダイレクト過ぎて辛いこともありますが、そこをフックにして多くの分野に挑戦していきたいと思っています。

ハイパーカジュアルで学んだ知恵、人を楽しませるノウハウはどこにでも応用できるんじゃないかと思っています。人間の根本原理に迫るものなので、もっと多くのことをハイパーカジュアルから学びたいと思っています」(因)

【黒川塾配信版85 動画ライブラリー】

▼「ハイカジ道」過去記事の一覧はこちら▼

https://gamebiz.jp/news/tag/17082

会社情報

- 会社名

- タツマキゲームズ株式会社