「セミナーのレポート記事は面白くない」

世間では、そんな印象が定着しているのだろう。

実際、ビジネス系のセミナー記事はなかなか読んでもらえない。

筆者も、多くのビジネスセミナーを取材してきたが、その多くが、前半の冗長的な事例共有、後半の抽象度の高いディスカッションとポジショントークが目立ち、正直、記事化を躊躇することもある。

ただこの記事は多くの読者に読んで欲しい。

2025年1月10日「東京eスポーツフェスタ2025」のビジネスセミナー「みんなが活躍できるeスポーツ」での議論は、行き過ぎた「多様性」への揺り戻しが始まった今の時代だからこそ、理解を深めるべき内容だ。

「“みんな”とは誰を指すのか」「”活躍”とは具体的に何を指すのか」

抽象的な議論のままで終わらないよう、筆者が熟考した。

登壇者の紹介

まずは本セッションの登壇者を「セッション内での主な発言」とともに紹介する。

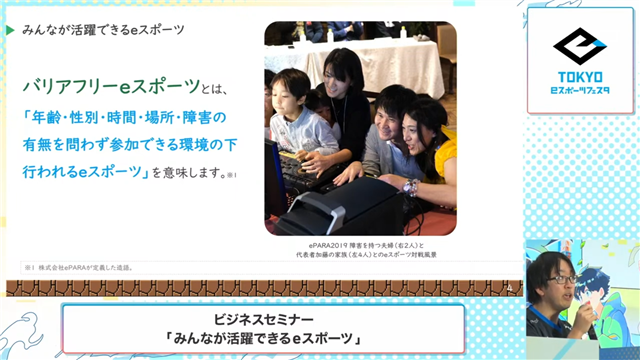

加藤 大貴氏ーー「バリアフリーeスポーツ」による「障がい者支援」

加藤 大貴氏(株式会社ePARA代表取締役)

障がい者が活躍できる「バリアフリーeスポーツ」を提唱し、地方自治体や企業と連携したイベントを多数企画している。

セッションでは障がい者支援の事例として、障がい者が協力してプレイするバリアフリーeスポーツの具体例を共有した。また、特別なルールやデバイスを用いることで、多様な参加者が楽しめる環境が整備されていることを示した。

■セッションでの主張

・eスポーツを媒介として、健常者と障がい者がコミュニケーションできる環境を作る

・障がい者が参加できるような、特別なルールやデバイスを活用して、バリアフリーeスポーツを実現する

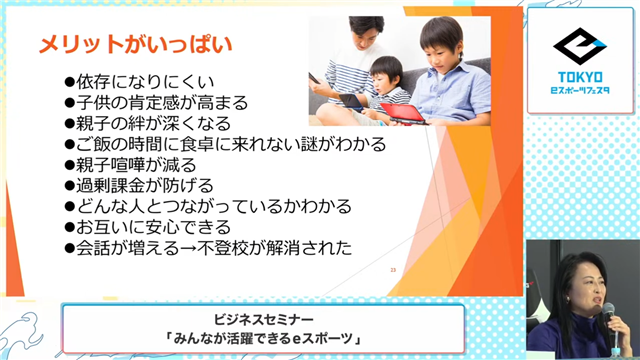

柴田 真理子氏ーー「教育委員会主催のeスポーツ体験会」による「不登校児の社会復帰支援」

柴田 真理子氏(Altcom株式会社代表取締役)

不登校児支援を専門とし、ゲームを家庭内のコミュニケーションツールとして活用する活動を推進している。

セッションでは不登校児支援の事例として、ゲームを通じて不登校児が社会とつながる取り組みが共有された。オンラインでの交流を通じ、復学意欲を高める効果を報告した。

■セッションでの主張

・不登校支援としてeスポーツを用いる

・不登校の生徒の社会復帰のキッカケとしてeスポーツを活用

・親や教育者への啓発を続けて「eスポーツ(ゲーム)」に対するマイナスイメージを払拭する

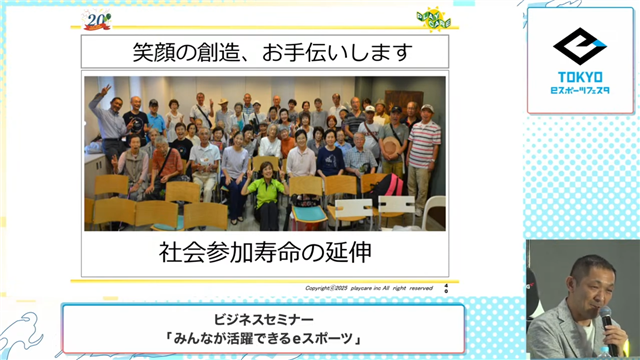

川崎 陽一氏ーー「大学・病院・自治体との連携」による「高齢者の社会参加支援」

川崎 陽一氏(日本アクティビティ協会 理事長)

高齢者施設でのアクティビティ推進と「健康ゲーム指導士」制度の普及を進めている。

セッションでは、高齢者支援の事例として、「健康ゲーム指導士」制度を活用した活動により、高齢者がゲームを通じて社会参加や健康維持を図る取り組みを紹介。西東京市「シニアeスポーツ」、はばたけ鳥取2024「ねんりんピック」の事例などを共有した。

■セッションでの主張

・eスポーツを活用して、高齢者の健康維持と社会参加を促す

・重要なのは体験の場を増やすこと

・地域や学校でのイベント開催を推進する

”活躍”とは何か?ーー“みんな”とは誰か?

ここからはセミナーの内容を踏まえて「”活躍”とは何か?」「“みんな”とは誰か?」を考えていきたい。

セミナー中では、直接的に「活躍」の定義が示されることはなかった。

よって、ここからは筆者の解釈になるが、川崎氏が提示した「社会参加寿命の延伸」が1つのキーワードになるように思える。

「活躍」している状態とは「社会に参加している」状態であると言い換えられそうだ。

だが、これだけではまだ定義として抽象度が高い。何か手掛かりはないだろうか。

手掛かりは川崎氏の発言にあった。

「子どもたちには、eスポーツを『やる』『見る』だけでなく『伝える』ことも心掛けてほしい。それが世代間の交流に繋がる」

「社会に参加している」という文言からは、生産活動やボランティア活動といった、仰々しいものを想像しがちだが、どうやら「世代や界隈を越境した交流」も、十分な社会参加であるといえそうだ。

では、“みんな”とは誰を指しているのだろうか。

セミナーを聞いた直後、“みんな”とは「障がい者」「不登校児」「高齢者」を指しているのだと思った。

しかし、この記事を書くために改めてセミナーの内容を振り返っていると、だんだん“みんな”というのは「障がい者だけでなく“健常者”」「不登校児だけでなく“親”」「高齢者だけでなく“若者”」も該当するように思えた。

ヒントとなったのは柴田氏の発言である。

「不登校の子どもを持つ親は、子育てにおいて『もっと子どもに寄り添ってください』といわれるが、どうしたらよいか分からず悩んでいる」

実は、不登校支援で本当に救われているのは、不登校の子どもではなく、親のほうなのかもしれない。

子どもが社会と再接続することで「活躍」できるのはもちろんのこと、親も子育てを再開できることで「活躍」の機会を取り戻すことになる。

また昨今は「不登校は必ずしも悪いことではない」という見解もある。

その点において、柴田氏は(eスポーツを通して)「不登校児を学校に登校させる」ことだけをゴールに据えているのではないことを、本記事を通して伝えておきたい。

柴田氏の様々な取り組みは「不登校児が不登校のままでも社会参加できる環境づくり」や「不登校児を持つ家庭の親子不和の解消」を始めとした視野の広い取り組みである。

最後に、健常者と障がい者のケースについても考える。

一般的に、障がい者支援について「健常者が障がい者に活躍の機会を与えている」という構図を想定しがちであるが、加藤氏の話を聞くとそうではないことがわかる。

加藤氏からは、全盲の男性と右半身麻痺の女性が協力して、健常者も含めたeスポーツの対戦会に参加している事例の紹介があった。

当然だが、対戦型のeスポーツは対戦相手がいないと成立しないので、どちらかが「参加させている」「参加してもらっている」という構図ではない。

また筆者は、加藤氏の提唱する「バリアフリーeスポーツ」のことを「障がい者に歩み寄ったeスポーツ」ではなく「参加できる対象者が増えたeスポーツ」であると解釈した。

「参加できる対象者が増える」ということは、それだけ自分の対戦相手の選択肢が増え、当該タイトルの人口が増えて、シーンが盛り上がることになる。それは健常者、障がい者、若者、高齢者問わず、まさに"みんな”の活躍の機会が増えることに繋がるのだろう。

多様性とは何か?ーー昨今の行き過ぎた「多様性」への揺り戻しについて

昨今の行き過ぎた「多様性」に対する、強烈な揺り戻しを受けて、私たちは今一度、「“みんな”とは誰を指すのか」「”活躍”とは具体的に何を指すのか」について考えることを強いられている。

今回のビジネスセミナーは、eスポーツにアプローチを限定したものではあるが、その限定的な状況下で現実と向き合うパイオニアたちの声だからこそ、その本質をえぐり出すことができたのだと思う。

いずれは、子どもは親になり、若者は高齢者になり、健常者もいずれは誰かの助けを得て生きることになる。「多様性」を許容するということは「未来の自分」を許容するということなのかもしれない。

つまり、“みんな”とは他者だけではなく、未来の自分だ。

[取材・文 :合同会社KijiLife(Ogawa Shota)]