世界中で「共生社会」離れが進んでいる。

米国のマクドナルドは「多様性目標」を縮小、ウォルマートは多様性支援を中止して、社内での「DEI」という単語の使用を止めたという。

このまま「共生社会」の流れは消えてしまうのか。

そんな最中、2025年1月11日「東京eスポーツフェスタ2025」内にて、JeSUパネルディスカッション「共生社会実現に向けたeスポーツの活用」が実施された。

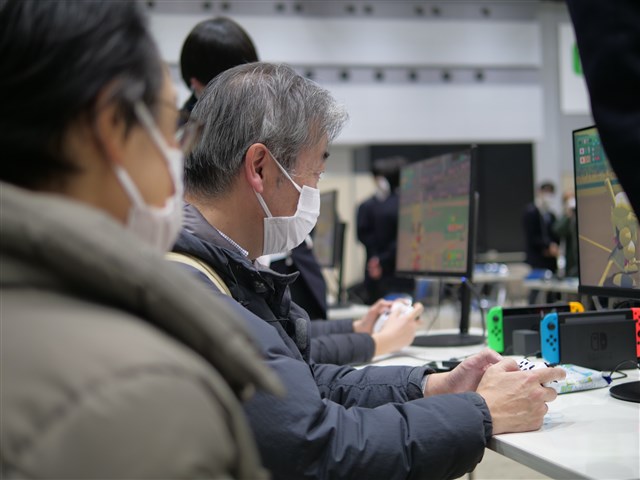

兼ねてより、eスポーツは、年齢、性別、障がいの有無を問わず、誰もが参加できる共生社会を実現するツールとして注目されており、同セッションでは「eスポーツが持つ共生社会作りの可能性」や「参加しやすい環境作りの重要性」が話し合われた。

果たして、eスポーツによる共生社会のアプローチは、どれほどのパワーを持つのだろうか。共生社会の行く末を見極めるべく、現地取材を敢行した。

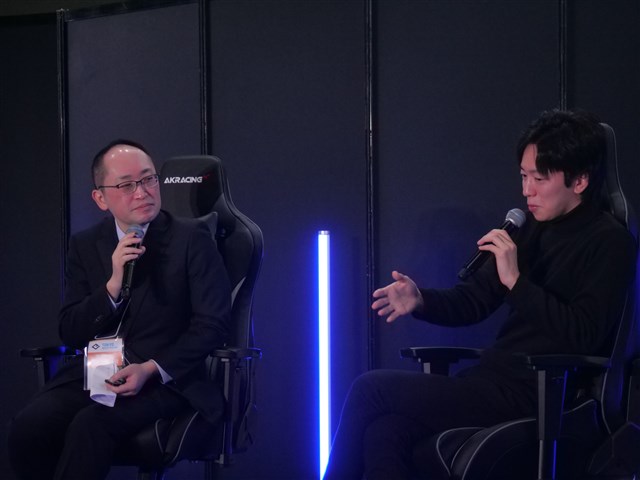

登壇者紹介

まずは本セッションの登壇者を「セッション内での主な発言」とともに紹介する。

田中 栄一氏 一般社団法人ユニバーサルeスポーツネットワーク代表理事 一般社団法人日本eスポーツ連合 医事委員

2020年4月、一般社団法人ユニバーサルeスポーツネットワーク(ユニーズ)を設立。すべての人がeスポーツを楽しめる社会の実現を目指して活動している。情報発信や体験会、個別相談を通じて、多様な参加者が学び楽しむ機会を提供している。これまでに「チャレスポ!TOKYO」や障がい者・高齢者向けイベントを開催し、誰もが参加できるeスポーツの普及に尽力。

国立病院機構八雲病院での作業療法士としての経験を活かし、筋ジストロフィーやSMAなどの疾患を持つ人々に対し、スイッチの選択や生活支援を実施している。

セッションではファシリテーションを担当するとともに、今回の記事において重要となる「なぜ共生社会を実現する必要があるのか」という趣旨の問題提起をした。

上田 泰成氏 新潟県三条市 副市長

文部科学省や経済産業省で義務教育や知的財産政策に携わり、不正競争防止法改正や成長戦略実行計画の策定を経験した。2021年にはコンテンツ産業課課長補佐として、eスポーツやメタバース、NFTなどデジタル分野の推進に注力。2023年に新潟県三条市の副市長に就任。

就任後、eスポーツプロジェクトや高齢者向け体験会を通じた世代間交流、空き家を活用したワーケーション推進、地方自治体のDX加速など、地域課題解決や活性化に向けた施策を展開する。

セッションでは新潟県三条市での「『太鼓の達人』を活用した高齢者支援プログラム」の成果を共有。eスポーツが地域コミュニティにおける世代間交流を促進する可能性を示した。

同プログラムでは、高校生がスタッフとして参加し、高齢者と直接触れ合う機会となったとのこと。また、イベントを通して孫世代とのコミュニケーション手段を得ることで、家族内での世代間の分断の緩和にも繋がることを示唆した。

楠本 直紀氏 一般社団法人 東京都作業療法士会 スポーツ支援委員会 担当理事

作業療法の専門家。2004年に東京都立保健科学大学を卒業後、2012年に首都大学東京大学院を修了。以降、実践と研究の両面で活躍している。

2018年から一般社団法人東京都作業療法士会の理事としてスポーツ支援委員会を担当し、リハビリとスポーツの融合に取り組む。2023年より東京都立大学の客員研究員として、作業療法の発展と教育にも貢献している。

セッションでは「リハビリや福祉の現場で、eスポーツが社会参加の窓口になり得る」と述べ、実際の取り組みとして障害者施設でのゲーム体験や、アクセシビリティを考慮したゲームコントローラーの導入事例を紹介した。

注目のテーマを3つピックアップ

本セッションでは、「eスポーツを活用した共生社会の実現」と「地域や福祉分野でのeスポーツの活用方法」の2つのテーマが中心に議論された。

1:eスポーツは共生社会にどのように貢献できるか?

上田氏:「高齢者の『若年層とつながりたい』という要望を叶えられる点で貢献できる。(高齢者にアンケートを取ったところ)「若い人と絡めるのが楽しい」という回答が多かった」

田中氏:「『共生させる』とは『孤立させない』ということなるが、そもそも人はなぜ孤立をしてならないのだと考えますか?」

上田氏:(行政視点の回答として)「今まで行政サービスは供給者目線だったが、現在は『利用者目線で行政サービスを構築し直す』というマインドセットの切り替えが行われている。その際、利用者たちが孤立をしてしまうと、行政側もその人たちの要望が吸い上げられなくなってしまう。結果的に適切な行政サービスをその人たちに提供できなくなる」

2:eスポーツ普及の課題は何か?

楠本氏:「人材育成が課題である。eスポーツに興味を持つ人が必要である、研修会などでの情報発信や成功事例を作る必要がある」

上田氏:「地方では認知の拡大が必要である。また男性の参加率が低い。女性のほうがコミュニティに参加する傾向が強いのかもしれない。特に高齢者男性は家に引きこもりがちである。男性の参加率を上げるためのインセンティブ設計をすべき」

楠本氏:(男性の参加率については)「リハビリの現場でも同様である」

(筋ジストロフィーの当事者である)中村氏:「障がい者でもプレイできるeスポーツが増えるとよい」

3:地域にあわせたeスポーツの取り組みをする場合、どのような視点が必要ですか?

中村氏:「ルールや操作が簡単なeスポーツを用意すること。子どもや高齢者が理解しやすいeスポーツを用いることで、交流が盛んになる」

田中氏:「すでにeスポーツをプレイしている人たちではない人たちを巻き込むのであれば、簡単なルールや操作など、『わかりやすさ』が重要である」

上田氏:「様々なeスポーツを試してみたところ、『太鼓の達人』が圧倒的に人気である。操作がシンプルであることがポイントになる。『グランツーリスモ』ぐらいの操作難易度になると避けられやすい」

楠本氏:「地域ごとに特色をeスポーツに取り入れることが重要。ゲーム内に地域の風景を盛り込むことや、地元のeスポーツチームがあると興味を持つキッカケになる。」

表題の問いを考えるーー「eスポーツでの共生社会」は"誰のため”なのか?

筆者は「eスポーツでの共生社会は"誰のため”なのか?」という問いについて、上田氏が言及した「高齢者男性」が1つの回答であると感じた。

人生100年時代、定年退職後を孤独に暮らす「高齢者男性」は増え続ける可能性がある。

そんな時代において、孤立化する「高齢者男性」を公共の場に誘えるのは、「(高齢者の潜在ニーズの)『若年層と交流したい』を満たせる」「運動機能が衰えていても実施できる」という2つの条件を兼ねそろえた「eスポーツ」だけなのかもしれない。

また、もう1つの問いである、「なぜ共生社会を目指す必要があるのか?」についても、上田氏が打ち返している。孤立すると行政サービスを受けづらくなり、孤立する人が増えると行政が国民のニーズをキャッチアップできなくなる。

「eスポーツが実現する共生社会」とは、新たなセーフティネットであり、全ての人に待ち受ける「余生」をただのエンドロールではなく「クリア後のボーナスステージ」にしてくれる社会なのかもしれない。

[取材・文 :合同会社KijiLife(Ogawa Shota)]