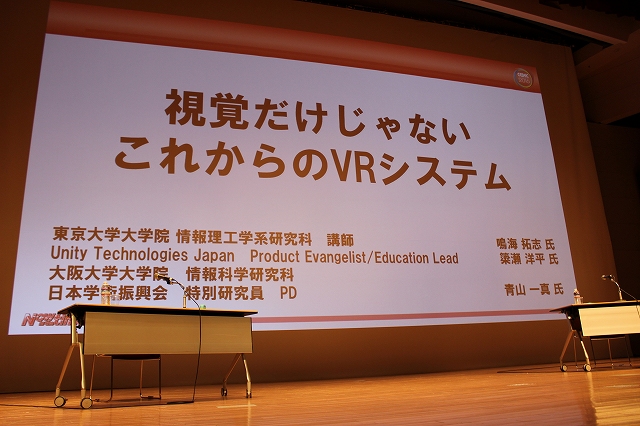

パシフィコ横浜にて開催された「Computer Entertainment Developers Conference 2016(CEDEC2016)」。その中で「視覚だけじゃないこれからのVRシステム」と題したセッションが行われた。

本セッションには東京大学の鳴海拓志氏、Unity Technologies Japanの簗瀬洋平氏、大阪大学院の青山一真氏の3名が登壇し、それぞれの視点からVRコンテンツにおける視覚や聴覚に限らない新しい体験を提示した。

■味覚・触覚がVRの価値をさらに高める

▲鳴海拓志氏

最初に登壇した鳴海氏はHMDに映しだされる映像と匂いを織り交ぜることによって味覚まで変えてしまうという実験「Meta Cookie」を紹介した。これは何の変哲もないクッキーをHMDに写し出すと、別のクッキーに見た目が変化する。それに合わせて変化したクッキーの匂いを流すと、食べたときに感じる味まで変わってくるというものだ。

さらにもうひとつ、同じ技術の応用として、食品の見た目のサイズを変化させて得られる満腹感を操作する実験も行われているという。「拡張満腹感」と呼ばれるこの実験では、実際よりも大きな食べ物を食べていると人間の脳に錯覚させることで、すぐに満腹になるよう操作できる。鳴海氏によると、これによるダイエットも可能なのではと今後に向けた展望も示していた。

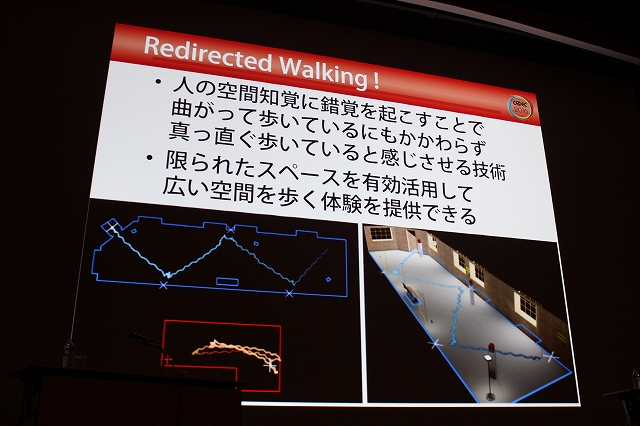

次に鳴海氏が語ったのは、自宅ではVRを限られた空間で楽しまなければいけない、という現実的な問題だ。これについては、人間の空間知覚に錯覚を起こすことが効果的であるとの認識を持っているという。例えば弧を描くように歩いていても、VR上ではまっすぐ歩いていると感じさせることで限られたスペースを有効活用できるのだ。

また歩行だけでなく視点を移動するときでも空間知覚への錯覚は有効のようだ。実際には視点が45度回転しただけでも、VRの映像は90度回転している。こうすることで限られたスペースを有効的に活用できる。ただし、曲率操作でまっすぐ歩いていると感じるには直径44m以上の円弧を歩く必要があり、回転操作には酔いがつきまとう。このあたりが現在の問題点として挙がっているとのこと。

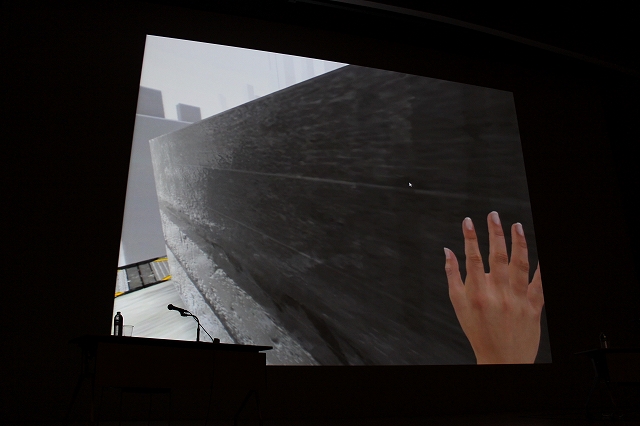

この問題点の解決策として研究されているのが、視覚操作に加えて触覚も利用する「視触覚リダイレクション」である。これは触覚による手がかりをプレイヤーに与えることで、空間知覚をより強く操作できるというものだ。曲線の壁を作り、その壁に手を当てながら歩くことでプレイヤーは「真っ直ぐだ」と錯覚できる。壁を作る必要があるものの、何もない場所より狭い空間でできるのが魅力だ。

「視触覚リダイレクション」は歩行以外にも利用でき、映像中の手の位置を変化させることで、実際の物体とは違うバーチャルオブジェクトに触っている感覚も味わえるという。「視触覚リダイレクション」について鳴海氏は、テーブルのへりや家庭用ロボットなど身の回りのものを利用すれば、家庭用として普及できるかもしれないと語っていた。

■良質なVRコンテンツを作るために考え抜いた演出

続いて登壇したUnity Technologies Japanの簗瀬氏は、『無限回廊 -Unlimited Corridor』というVRシステムを開発しているが、セッションでは本作を作る際に出てきたアイディアの数々から、プレイヤーを楽しませるための演出が語られた。

▲簗瀬洋平氏

まず簗瀬氏はVRシステムを開発するにあたって、どんな作品にするかさまざまな案を考えたという。制約条件としては、安全面も考慮してゆっくり歩かせること、鳴海氏が語っていた「視触覚リダイレクション」を利用するため壁に手をふれさせること、そしてエンターテイメントとしても成立させるため三叉路を表現することだ。

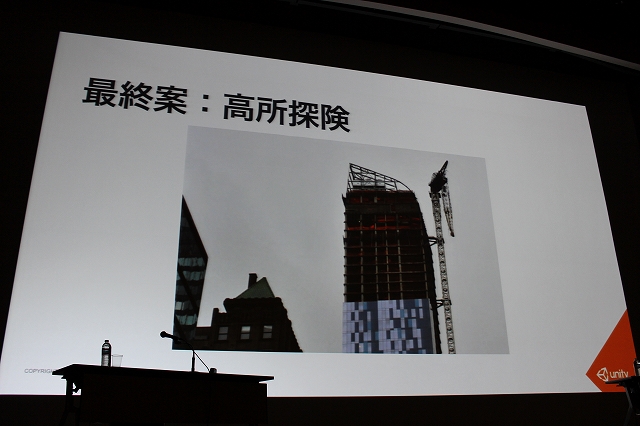

そんな中で簗瀬氏が考えたのはダンジョンを探索する遊びだ。しかしリアルなダンジョンを表現するためにはある程度暗くする必要があり、それだとリダイレクションの効果が出にくいため没になった。最終的に、高層ビルの上を探検する遊びであればプレイヤーに緊張感も与えられるため、最適だと考えたそうだ。

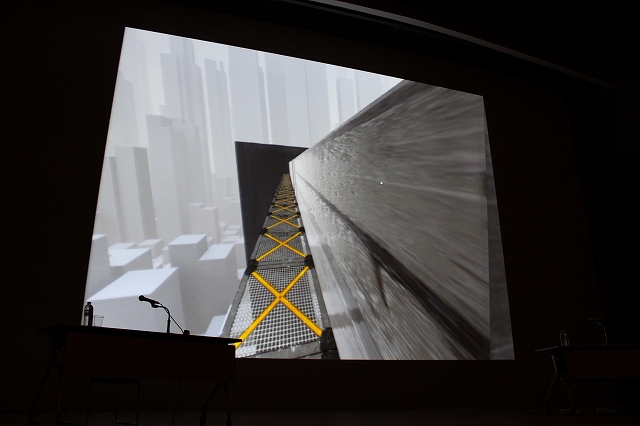

高所探検の魅力としては、単純に怖いので歩行速度が落ちること。しかも足場が狭くても不自然ではなく、歩く場所を限定できる点も挙げられる。さらに簗瀬氏は足場を落とすことで、開発者側が経路を変えられることも適していると語った。

さらに『無限回廊 -Unlimited Corridor』は演出にもこだわりを見せている。まず、あてもなく細い足場を歩かせるのではなく風船を取るという目的を与えている。ゴール地点があることで、足場を落として経路が変わってしまうことが障害として上手く働いているのだ。また体験が始まる前にはエレベーターで高所に移動するムービーが挿し込まれている。プレイヤーはこの時間でVR空間に慣れることができる。

出来上がった作品をさまざまな人にプレイさせると、レイテンシーやトラッキングのロス、歩行時にかかる遠心力などで起こる軽微な酔いは高所での目眩と錯誤することも分かったという。簗瀬氏は「内容にあったシチュエーションを与えれば、体験者の持つ経験が補完して納得を与えてくれる」と語り、講演を締めくくった。

■電気刺激で存在しない感覚を作る

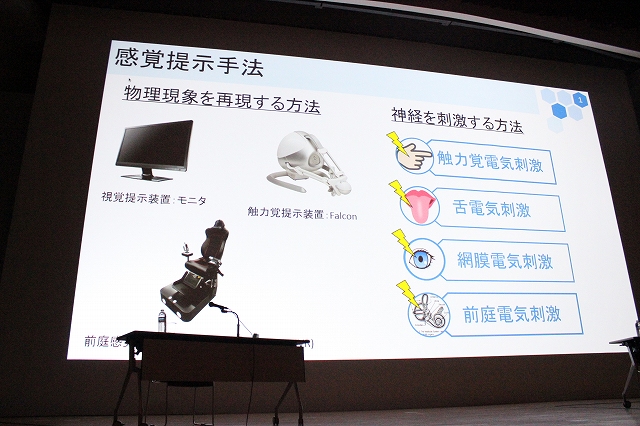

最後に登壇したのは大阪大学大学院の情報科学研究科に所属する青山一真氏だ。青山氏は経皮電気刺激により起こる感覚を研究しており、今回はその一部を紹介してくれた。VRシステムにおける感覚の提示手法は、まず物理現象を再現する手法が考えられる。これはモニターで視覚に提示したり、「Novint Falcon」で触覚に訴えかけたりといったものだ。

▲青山一真氏

それに対して青山氏が研究しているのは、電気刺激によって神経へ直接的に感覚を伝える手法である。経皮電気刺激は研究段階の技術であるものの軽量、安価、小型な装置のみでさまざまな感覚を惹起できるという。

例えば触力覚に電気刺激を与えることで、VRやAR上で見えている物体に対して手応えを感じることが可能になる。青山氏によると、実際に初音ミクのAR技術を用いて手応えを感じることにも成功しているという。このときは腕から指にかけて電極を付け、電気を流しているとのことだ。

また舌を中心に電気刺激を流すことで、任意の味を再現することもできる。これは口腔内に陽極、口腔外に陰極を作り電流を外へ流す形で実現する。基本五味である塩味、甘み、旨味、酸味、苦味のすべてが忠実に再現でき、しかも噛み続ける、飲み込むなど時間経過に伴う味の変化にも対応しているそうだ。

ほかにも網膜への電気刺激により視覚を直接提示したり、さらには前庭電気刺激で平衡感覚に影響をおよぼすことも可能になっているという。特に前庭電気刺激は加速度感覚、角速度感覚への提示が可能。そのためVRシステムでプレイヤーを誘導するときの応用も考えられる。

また前庭電気刺激の特徴として、VR酔いを止められることもある。VR酔いは視覚と前庭感覚の不整合によって引き起こされるものであり、これに作用する電気刺激は非常に有用であると青山氏は語った。一連の発表について青山氏は、「すべてを実現するためには技術だけでなく倫理的な問題もクリアする必要がある」とコメント。しかし一部だけであれば実用化できるまで研究が進んでいるという。今後のVR技術で電気刺激が使われる日が来るのか、今後のさらなる研究、発表にも期待したいところだ。

(取材・文:ライター ユマ)