『バイオ2』非公式リメイクから誕生した『デイメア:1998』…Invader Studios開発者に訊いたサバイバルホラー、そして90年代へのこだわり

DMM GAMES(PC版)及びプレイステーション4向けに2月20日に発売予定の『デイメア:1998』は、イタリアのインディースタジオ「Invader Studios(インベーダースタジオ)」が開発する、TPS(三人称視点)のサバイバルホラーアクションゲームだ。

先日、DMM GAMESがイタリア・ローマで実施した『デイメア:1998』のメディアツアー(関連記事)で、Invader Studiosの開発メンバーへのインタビューを実施。

ゲームのコンセプトや特長など、『デイメア:1998』の魅力について語ってもらった。

![]()

Invader Studios(インベーダースタジオ)

ゲームディレクター Alessandro De Bianchi 氏(左)

クリエイティブディレクター Michele Giannone 氏(右)

アートディレクター Tiziano Bucci 氏(中央)

――:本日はよろしくお願いいたします。

Alessandro De Bianchi(以下、アレッサンドロ) まず、日本のメディアの皆様が『デイメア:1998』に興味を持っていただき、イタリアまでお越しいただけた事を非常に感謝しています。

――:まずはInvader Studiosの設立経緯や、どのような形で始動したのかお聞かせください。

Michele Giannone(以下、ミカエル) 我々は昔からの友人関係でした。元々は別々にゲームに関わる仕事をしていましたが、4~5年前に集まったときに、自分達が出来る事は何か? 自分達のスキルを試してみたいと思いました。

まずは自分達の好きなジャンルから、ということで『Resident Evil 2 Reborn』、つまり『バイオハザード2』のアンオフィシャルリメイク版を作り始めたのがキッカケです。この『Resident Evil 2 Reborn』がコミュニティーの中でバズったのです。

その後、カプコンさんとお会いして、リメイクを作ると言うより、逆に我々のスキルを活かして自分達のIPを立ち上げようという話になり、カプコンさんの協力も得ながら『デイメア:1998』の開発が始まりました。

そこから投資会社の援助を受けて開発を進めましたが、イタリアはゲーム開発においてはまだ発展途上な所があり、我々のような10人の小規模チームが3年間開発を続けられたというのはレアなケースでした。

――:カプコンから『バイオハザード RE:2』が発表されたとき、うれしさと悔しさどちらの感情が大きかったですか?

Tiziano Bucci(以下、ブッチ) 発表以前にカプコンさんとお会いしてリメイクの話を聞いていましたが、正直うれしかった!

カプコンさんという大きい会社が、わざわざ『バイオハザード2』のリメイクを作るということは、サバイバルホラーというジャンルにユーザーがしっかり付いているということの証明になる。『デイメア:1998』を開発する上での安心感にもつながりました。

逆に言うと、『RE:2』のリメイクをプレイした後に『デイメア:1998』を遊ぶユーザーさんも出てくる可能性も高くなったという部分も含めて、非常に期待感が大きくなりました。

ミカエル 2015年にカプコンさんと初めてミーティングした時、非常にプロフェッショナルな対応をしていただきました。

その時『RE:2』や『バイオハザード7 レジデント イービル』の状況も見せてもらい、彼らから様々な助言をいただき、非常に尊敬しています。

実は昨年11月に日本に訪問した際もカプコンのチームとお会いしましたが、その時も良い関係を築けていると感じました。1つ面白いエピソードとして、『RE:2』のクレジットに我々の名前が入っているんです(笑)

――:日本のゲームクリエイターにインスパイアされた部分はありますか?

ミカエル 我々にとって、彼らは既に生ける伝説であり、憧れのヒーローですので、実際にお会いすることで1つ夢が叶ったと思います。

また、カプコンさんとお会いして『デイメア:1998』のトレーラーを見ていただいた際、我々のゲーム制作の過程や、10人でこのクオリティーのゲームを作ったことに対して、すごく良いコメントをもらえた事がすごく励みになりました。それが開発へのパッションにも繋がり、非常にうれしかったです。

ブッチ 『バイオハザード3』の青山ディレクターからゲーム立ち上げ時に色々なアドバイスをいただき、それによって『デイメア:1998』が非常に良いゲームになったと思っています。

今回お会いしたクリエーターで、例えば三上真司さんは『バイオハザード』を作って、そこから20年経った今でも業界のトップを走っている。それが非常に良い刺激になりました。

我々もようやく新しいゲームを作りましたが、20年後も業界のトップを走っていたいという情熱が沸々と湧きました。

![]()

――:『デイメア:1998』のコンセプトは? また作品の魅力はどういった所にありますか?

ブッチ 本作はTPSサバイバルホラーですが、そのジャンルこそが特長だと考えます。

我々自身、長年このジャンルのファンであり、そのコミュニティーに近い所にいる。自分達が遊びたいゲームをしっかりと作ろうとした結果、ユーザーが望むゲームになっていると思っています。

この手のジャンルは昔からありますが、懐かしさも含めて原点に戻る形になっています。

アレッサンドロ 加えて、ハードコアモードも1つのポイントです。このジャンルが好きなユーザーでもハードルが高く、難しいモードを入れています。

また、自分の持てる、拾えるアイテムの在庫管理、マネージメントをしっかり考えないとゲームが解けないという所がポイントとして挙げられます。

総合的に、ジャンルだったり原点に戻るというキーワード、ハードコアモードも含めて、エンドユーザーが好む要素が多く含まれています。

ゲームの中でアクションが強い部分、サバイバルホラー色が強い部分など、様々な強弱を付けている所も特色と言えます。

ミカエル "原点に戻る"という部分に繋がりますが、90年代がキーワードです。そういう意味で90年代に対してのリスペクトがゲームのポイントとして大きいと思います。

――:舞台設定やストーリーを考える上で意識されたことはありますか?

ミカエル やはり90年代というキーワードだったり、サバイバルホラーというジャンルが好きな人にしっかりと刺さるゲームにしたい、というところを意識しました。90年代のゲーム性や雰囲気は残しつつも、モダンなメカニックだったり、実在する所でのリアリティーを持たせるようにしています。

また、映画やゲームなど、色々な作品からインプットした要素をストーリーや世界観にうまく落とし込んでいます。

ブッチ もうひとつ90年代という所に繋がりますが、物語を伝える手法というのは、現代の映画と90年代の映画では少し違うと思っています。

『デイメア:1998』で参考にした映画も『トップガン』や『ジュラシック・パーク』など、ホラーとは無関係の映画からもインスパイアされている部分もあるのです。

キャラクター設定は『トップガン』からインスパイアされている部分も幾つかあります。

アレッサンドロ ですからゲームをプレイしていて、「ひょっとして、このシーンであの映画かな?」と思えるシーンがあると思います。そういう部分で90年代の作品を研究して、しっかりとゲームに活かしています。

――:90年代らしさを重視されていますが、具体的に90年らしさとは?

ミカエル 我々が子どもの頃に体験したものを90年代の基準にしています。具体的にコレという事ではなく、古き良きというところに重点を置き、子どもの頃に体験した物事を取り入れています。

一方で、ゲームのメカニックなどは現代に合わせないと古臭く感じてしまうので、そういう部分に関しては現代的な物を取り入れている。

ブッチ 90年代は例えばCGが開発されて、映画でそれまで表現できなかった事ができるようになった。

ゲームでもプレイステーションやニンテンドウ64、ドリームキャストでポリゴンを駆使したゲームが開発され、その当時はまさにパラダイムシフトのタイミングだったと思います。

現代でも様々な面で技術的に出来ることが大きくなりましたが、その中で我々は古き良き90年代というものを『デイメア:1998』で再現したかったのです。

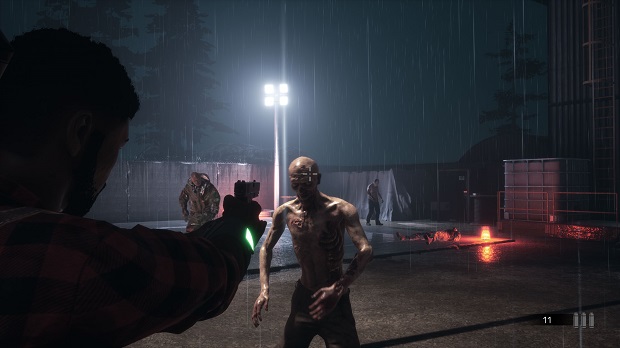

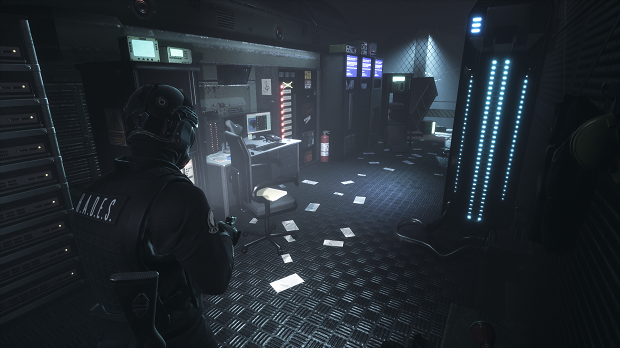

――:ホラーというジャンルでは、光の加減や演出がすごく重要かと思うのですが、その部分で苦労した点は?

ブッチ 『デイメア:1998』のライティングを考える作業は、本当に悪夢のようでした(笑)

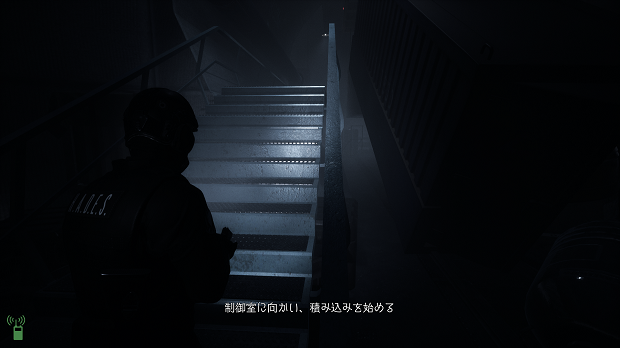

サバイバルホラーなので光量は少ないに越したことはない、というアプローチで、なるべく暗くして懐中電灯など重要な光だけを残してプレイヤーが進む方向をわかるようにする、といった手法をとりました。

また、光の色だったり、明るさの強弱を付けることを意識していて、セーフティーな場所はなるべく明るくして、その先のステージは暗くする。そうすることで見えなという恐怖心をかきたてるようなライティングの変化にこだわりました。

……当然、明るい場所が全て安全かと言うと、そうでもありませんが(笑)

![]()

ミカエル 見える恐怖と見えない恐怖、そのバランスを意識しました。また、暗い場所では音を加えることで、見えないけど何か聞こえるという怖さの演出もしています。

単純に怖がらせるだけなら驚かせる事が手っ取り早い方法ですが、それでは単調になってしまいゲームをプレイし続ける中での本当の意味での恐怖が薄れてしまう。

だから光の加減や音響のバランスを取りつつ、恐怖を表現することをゲーム全体的として大事にしました。

![]()

――:ホラー要素に続いてアクション要素についてお聞きします。本作は銃のリロードシステムが特長的ですが、遊び手によっては面倒く感じたり、急場の反応が難しいと思われる仕様だと感じました。そうした要素を採用した意図は? また、導入する際の葛藤や検討はありましたか?

ブッチ 従来のサバイバルホラーアクションのルールを破りたかった、というのが採用の理由です。

銃のリロードは大半のFPS、TPSではボタン1つで完了しますが、『デイメア:1998』ではその部分でもリアリティーを求めました。

残弾数を管理して次の戦闘の準備をしっかりと考えながらゲームを進めてほしいという思いがあったからです。

『デイメア:1998』はプレイ中にメニュー画面を開いてもゲーム内の時間が止まらないのも、ただ走り抜ければ良いというだけのゲームにしたくなかったから。

ゲームの一連の流れの中で、どう考えて行動するか? そこが『デイメア:1998』のユニークなポイントでもあり、ハードコア寄りな作品にしている要素と言えます。

取っ付きにくい部分ではありますが、プレイを重ねることで体に染み付き、上手く立ち回れるようになるとそれが快感に変わってくる、というユーザーからのフィードバックは結構意見が多いです。

アレッサンドロ リロードシステムについては、リアリティーをとるか、万人受けを狙うかという議論は当然ありました。最終的にはある程度リアリティー、ハードコアにポイントに置こうと採用を決めたのです。

一方で、『デイメア:1998』にはイージー、ノーマル、ハードコアの3つのモードがあり、イージ、ノーマルは若干簡単になっている…と我々は信じています(笑)

そういう意味で、ハードコアが難しいと感じる人でも、ある程度進めていただけるモードも残したのです。

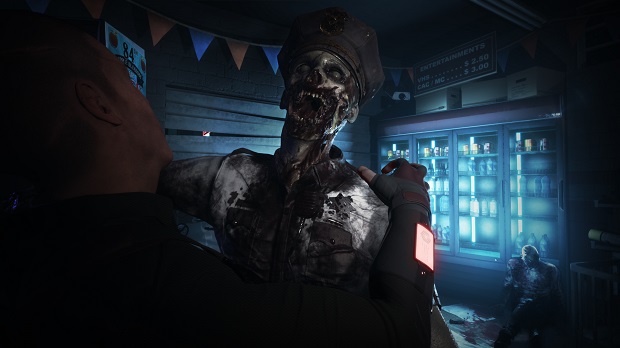

――敵キャラのデザインやモーションでこだわった点はありますか?

ブッチ 幾つか違うタイプの敵が登場しますが、一番メジャーなのはクラシックなゾンビになります。

ゾンビは基本的に攻撃してこないですが、掴まえようとはしてくる。その状況の中で、プレイヤーが上手いタイミングで逃げることができるのかをポイントに置いて、ゾンビのモーションを考えました。

また、攻撃してきたり、距離を取って攻撃してくるタイプの敵もいます。そういう敵に関しては、どうやって気持ち良くヘッドショットさせることができるかという、遊び手側の動きを考えてモーションを作り込んでいきました。

逆にゆっくり床を這って移動するゾンビはヘッドショットが難しかったりするので、そういったバランスを取りながら開発を進めました。

![]()

ミカエル 基本的にモーションキャプチャーでゾンビを作りましたが、大半のゾンビの動きは私が担当しました(笑) ゾンビに関しては、どういう風な動きをさせるか考え、そして作るのが非常に苦労したパートでした。

ブッチ ゾンビのアニメーションは、当然モーションキャプチャーを使うのである程度の人員、予算をかければいくらでもできると思います。

ただ、我々のような10人規模のチームでは工夫が必要です。どうやったらリアルに見えるのか? そのビジュアルを考えるのは苦労しました。

デザインについては、ゾンビは皮膚が溶けていたり、服が破れていたりとクラシカルですが、ボスキャラに関しては、中井覚さんにコンセプトを作っていただきました。

これも90年代というコンセプトに行きつくところではありますが、当時日本映画で多かったクリーチャーのデザインになっているので、我々はその部分について非常に満足しています。

![]()

――:ゾンビの動くスピードもパターンがあるのでしょうか?

ブッチ そうですね。ゾンビ映画でもゆっくり動くタイプもいれば機敏に動くタイプもいますので、『デイメア:1998』でもゾンビのスピードは3タイプに分かれています。

それからゾンビのスピードが速すぎないという事も意識しました。それは銃のリロードシステムを複雑にしている関係上、ゾンビの動きが速すぎるとゲームにならないので、そこは注意しています。

また、ゾンビが出てくるタイミングも意識しました。例えば狭い路地では動きが遅いゾンビを出して、倒してもいいし逃げてもいい。という選択肢を用意する事で、ゾンビのスピードによって戦略を変えれるようにしました。

――:それでは最後に次回作について、そして日本のゲームファンに向けてメッセージをお願いします。

ミカエル 新作については…動いているような、動いていないような(笑) 実は『デイメア:1998』はトリロジー(三部作)にしたいと考えているので、それに関係した新作があるのか、ないのか…まだどうなるかはわかりません(笑)

日本のゲームファンに向けては、我々は精神的にも日本とのつながりを感じていて、日本からもかなりインスパイアを受けたゲームになったと思います。そういう意味で、『デイメア:1998』が日本で発売される事を非常に楽しみにしています。

また、90年代からゲームを遊んでいる日本のユーザーは、このジャンルのゲームにたくさん触れてきたと思いますが、『デイメア:1998』では皆さんを驚かせるような作品になっていますので、ご期待ください。

最後に、『デイメア:1998』を購入していただいた皆さんには感謝の言葉しかありません! Invader Studiosは、まだ完成形のゲームを作れたとは思っていませんので、『デイメア:1998』をプレイして感じた事をメッセージやコメントで我々にフィードバックしてください。皆さんの声を次回作に活かしたいと思っています。

是非『デイメア:1998』を楽しんでください!

![]()

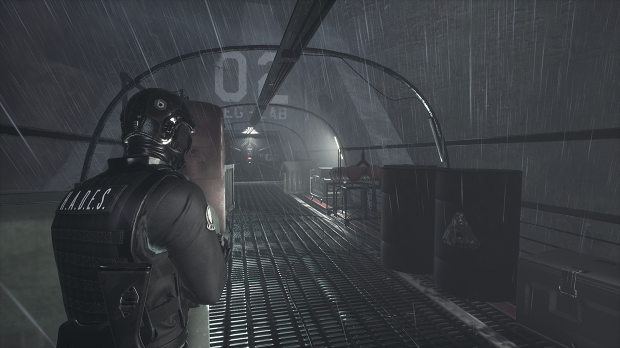

今回、開発者インタビューと共に、発売前の『デイメア:1998』を体験する機会を得た。まず、改めて本作の概要について触れよう。『デイメア:1998』はTPS(三人称視点)のサバイバルホラーアクションゲームだ。

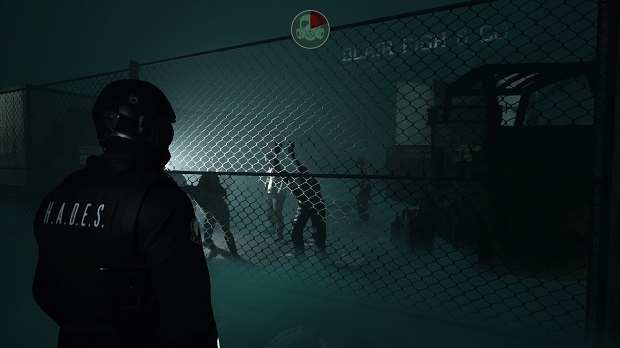

舞台は、美しい山々に囲まれ、長い歴史と伝統を持つ町「キーンサイト」。この町にはバイオテクノロジー分野で急成長を遂げる「ヘキサコア バイオジェネティクス」と共に歩み、平和で穏やかな時を刻んできた。

しかし「ヘキサコア バイオジェネティクス」は、生物兵器を極秘裏に開発しており、とある事故により町は大きな被害を受け、住民達が次々とゾンビと化していった、というのがプロローグとなる。

そして、ヘキサコアの特殊部隊「H.A.D.E.S.」特別捜査官のリーヴ、クリムゾン スカルズのメンバーで「4RG0 デルタ」というヘキサコア空軍の上級パイロットであるレイヴン、そしてレッドクレスト山脈の“森林レンジャー”のサミュエルという主人公3人のそれぞれの視点で物語が展開。

プレイヤーは章ごとに切り替わるキャラクターを操作しながら、ゲームが進めていくことになる。

![]()

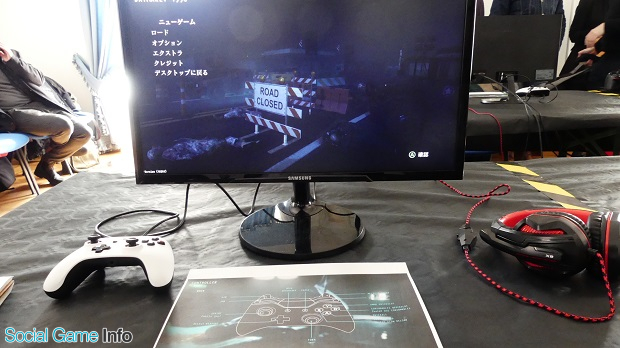

前述のインタビューにもある通り、本作では難易度の異なる3つのモードを選択できる。

しかし、そもそもTPSのジャンルが得意とは言えず、加えて老いからくる動体視力、反射神経の衰えも隠せない筆者が、ハードコアモードをプレイするなど片腹痛いわけで。

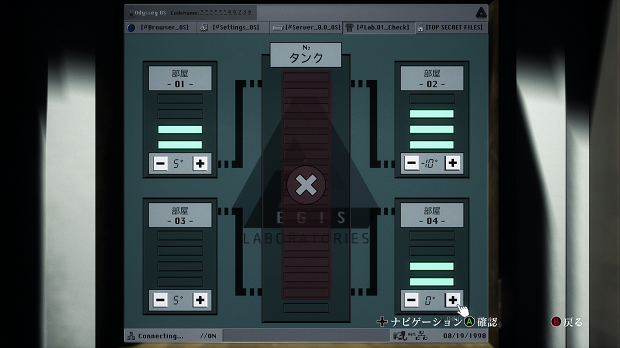

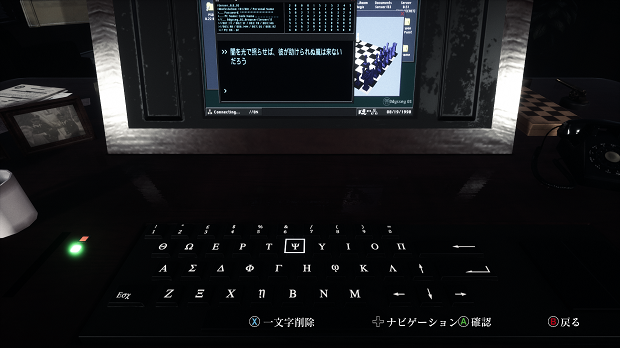

ここは無難にノーマルを選択していざプレイ開始。1章は研究所施設内の探索から始まった。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

▲ステージ内の要所要所に仕掛けられた謎解き要素も、絶妙な難易度設定となっている。

左スティックで移動、右スティックで照準/視点移動、L2ボタンで狙う、R2ボタンで射撃/格闘攻撃と、操作方法は基本的には従来のTPSと同じで、同ジャンルをプレイしたことがある人ならすんなり扱えるはず。

![]()

ただインタビューでも触れたように、リロードについては従来のTPSとは勝手が違う。

□ボタンを1回押すとクイックリロード(長押しでリロード)となる。クイックリロードは装着されているマガジンを床に落とし、新しいマガジンを装着できるというもの(床に落としたマガジンは回収できる)。

筆者は戦闘中、敵の出現に慌てて□ボタンを1回だけ押してしまい、落としたマガジンを回収し忘れるなんてこともあった。

人によっては慣れるまでに時間を要するかもしれないが、この独特なリロードシステムが本作の特徴の1つだろう。筆者もしばらくプレイする中で徐々に操作に慣れてきて、スムーズなリロードからゾンビにヘッドショットをお見舞い!(まぐれ当たり!)することもできた。

そんな一連の動作がカッコよく決まった瞬間の爽快感は、同ジャンルならではの魅力と言えよう。

![]()

また、こだわられたグラフィックやライティングも目を見張るものがある。

「この部屋は何だろう?」「あの物陰に何かいるんじゃないの?」と、お化け屋敷、あるいは深夜の学校を探検するかのように、まるで自分自身がゲームの世界に入り込んだかのように思えた。

![]()

![]()

![]()

実際『デイメア:1998』をプレイしてみて、サバイバルホラーとしてかなり良い雰囲気だと素直に感じた。

暗い場所を懐中電灯で探索したり、死骸に近づいたときの「動き出すんじゃないだろうな?」というハラハラドキドキ感。それはまさに、90年代に初めてサバイバルホラーゲームをプレイした時に味わった"当時の感覚"に近いと思えた。

【公式トレーラー】

【関連記事】

・DMM GAMES、『デイメア:1998』メディアツアーをイタリアで開催!『バイオハザード』を愛する開発会社「Invader Studios」オフィスに潜入

『デイメア:1998』

発売予定日:2月20日

価格(税抜):【PC版】3,490円 【PS4ダウンロード版】3,490円 【PS4パッケージ版】3,980円

プラットフォーム:DMM GAMES / PlayStation4

ジャンル:サバイバルホラーアクション

プレイ人数:オフライン1人

言語仕様:英語音声 / 日本語字幕

CEROレーティング:Z(18才以上のみ対象)

開発会社:INVADER STUDIOS

© 2019 Destructive Creations and All in! Games / Developed by Invader Studios / Published by DMM GAMES

先日、DMM GAMESがイタリア・ローマで実施した『デイメア:1998』のメディアツアー(関連記事)で、Invader Studiosの開発メンバーへのインタビューを実施。

ゲームのコンセプトや特長など、『デイメア:1998』の魅力について語ってもらった。

Invader Studios(インベーダースタジオ)

ゲームディレクター Alessandro De Bianchi 氏(左)

クリエイティブディレクター Michele Giannone 氏(右)

アートディレクター Tiziano Bucci 氏(中央)

■古き良き90年代とモダンなメカニックが融合した新たなTPSサバイバルホラーの形

――:本日はよろしくお願いいたします。

Alessandro De Bianchi(以下、アレッサンドロ) まず、日本のメディアの皆様が『デイメア:1998』に興味を持っていただき、イタリアまでお越しいただけた事を非常に感謝しています。

――:まずはInvader Studiosの設立経緯や、どのような形で始動したのかお聞かせください。

Michele Giannone(以下、ミカエル) 我々は昔からの友人関係でした。元々は別々にゲームに関わる仕事をしていましたが、4~5年前に集まったときに、自分達が出来る事は何か? 自分達のスキルを試してみたいと思いました。

まずは自分達の好きなジャンルから、ということで『Resident Evil 2 Reborn』、つまり『バイオハザード2』のアンオフィシャルリメイク版を作り始めたのがキッカケです。この『Resident Evil 2 Reborn』がコミュニティーの中でバズったのです。

その後、カプコンさんとお会いして、リメイクを作ると言うより、逆に我々のスキルを活かして自分達のIPを立ち上げようという話になり、カプコンさんの協力も得ながら『デイメア:1998』の開発が始まりました。

そこから投資会社の援助を受けて開発を進めましたが、イタリアはゲーム開発においてはまだ発展途上な所があり、我々のような10人の小規模チームが3年間開発を続けられたというのはレアなケースでした。

――:カプコンから『バイオハザード RE:2』が発表されたとき、うれしさと悔しさどちらの感情が大きかったですか?

Tiziano Bucci(以下、ブッチ) 発表以前にカプコンさんとお会いしてリメイクの話を聞いていましたが、正直うれしかった!

カプコンさんという大きい会社が、わざわざ『バイオハザード2』のリメイクを作るということは、サバイバルホラーというジャンルにユーザーがしっかり付いているということの証明になる。『デイメア:1998』を開発する上での安心感にもつながりました。

逆に言うと、『RE:2』のリメイクをプレイした後に『デイメア:1998』を遊ぶユーザーさんも出てくる可能性も高くなったという部分も含めて、非常に期待感が大きくなりました。

ミカエル 2015年にカプコンさんと初めてミーティングした時、非常にプロフェッショナルな対応をしていただきました。

その時『RE:2』や『バイオハザード7 レジデント イービル』の状況も見せてもらい、彼らから様々な助言をいただき、非常に尊敬しています。

実は昨年11月に日本に訪問した際もカプコンのチームとお会いしましたが、その時も良い関係を築けていると感じました。1つ面白いエピソードとして、『RE:2』のクレジットに我々の名前が入っているんです(笑)

――:日本のゲームクリエイターにインスパイアされた部分はありますか?

ミカエル 我々にとって、彼らは既に生ける伝説であり、憧れのヒーローですので、実際にお会いすることで1つ夢が叶ったと思います。

また、カプコンさんとお会いして『デイメア:1998』のトレーラーを見ていただいた際、我々のゲーム制作の過程や、10人でこのクオリティーのゲームを作ったことに対して、すごく良いコメントをもらえた事がすごく励みになりました。それが開発へのパッションにも繋がり、非常にうれしかったです。

ブッチ 『バイオハザード3』の青山ディレクターからゲーム立ち上げ時に色々なアドバイスをいただき、それによって『デイメア:1998』が非常に良いゲームになったと思っています。

今回お会いしたクリエーターで、例えば三上真司さんは『バイオハザード』を作って、そこから20年経った今でも業界のトップを走っている。それが非常に良い刺激になりました。

我々もようやく新しいゲームを作りましたが、20年後も業界のトップを走っていたいという情熱が沸々と湧きました。

――:『デイメア:1998』のコンセプトは? また作品の魅力はどういった所にありますか?

ブッチ 本作はTPSサバイバルホラーですが、そのジャンルこそが特長だと考えます。

我々自身、長年このジャンルのファンであり、そのコミュニティーに近い所にいる。自分達が遊びたいゲームをしっかりと作ろうとした結果、ユーザーが望むゲームになっていると思っています。

この手のジャンルは昔からありますが、懐かしさも含めて原点に戻る形になっています。

アレッサンドロ 加えて、ハードコアモードも1つのポイントです。このジャンルが好きなユーザーでもハードルが高く、難しいモードを入れています。

また、自分の持てる、拾えるアイテムの在庫管理、マネージメントをしっかり考えないとゲームが解けないという所がポイントとして挙げられます。

総合的に、ジャンルだったり原点に戻るというキーワード、ハードコアモードも含めて、エンドユーザーが好む要素が多く含まれています。

ゲームの中でアクションが強い部分、サバイバルホラー色が強い部分など、様々な強弱を付けている所も特色と言えます。

ミカエル "原点に戻る"という部分に繋がりますが、90年代がキーワードです。そういう意味で90年代に対してのリスペクトがゲームのポイントとして大きいと思います。

――:舞台設定やストーリーを考える上で意識されたことはありますか?

ミカエル やはり90年代というキーワードだったり、サバイバルホラーというジャンルが好きな人にしっかりと刺さるゲームにしたい、というところを意識しました。90年代のゲーム性や雰囲気は残しつつも、モダンなメカニックだったり、実在する所でのリアリティーを持たせるようにしています。

また、映画やゲームなど、色々な作品からインプットした要素をストーリーや世界観にうまく落とし込んでいます。

ブッチ もうひとつ90年代という所に繋がりますが、物語を伝える手法というのは、現代の映画と90年代の映画では少し違うと思っています。

『デイメア:1998』で参考にした映画も『トップガン』や『ジュラシック・パーク』など、ホラーとは無関係の映画からもインスパイアされている部分もあるのです。

キャラクター設定は『トップガン』からインスパイアされている部分も幾つかあります。

アレッサンドロ ですからゲームをプレイしていて、「ひょっとして、このシーンであの映画かな?」と思えるシーンがあると思います。そういう部分で90年代の作品を研究して、しっかりとゲームに活かしています。

――:90年代らしさを重視されていますが、具体的に90年らしさとは?

ミカエル 我々が子どもの頃に体験したものを90年代の基準にしています。具体的にコレという事ではなく、古き良きというところに重点を置き、子どもの頃に体験した物事を取り入れています。

一方で、ゲームのメカニックなどは現代に合わせないと古臭く感じてしまうので、そういう部分に関しては現代的な物を取り入れている。

ブッチ 90年代は例えばCGが開発されて、映画でそれまで表現できなかった事ができるようになった。

ゲームでもプレイステーションやニンテンドウ64、ドリームキャストでポリゴンを駆使したゲームが開発され、その当時はまさにパラダイムシフトのタイミングだったと思います。

現代でも様々な面で技術的に出来ることが大きくなりましたが、その中で我々は古き良き90年代というものを『デイメア:1998』で再現したかったのです。

――:ホラーというジャンルでは、光の加減や演出がすごく重要かと思うのですが、その部分で苦労した点は?

ブッチ 『デイメア:1998』のライティングを考える作業は、本当に悪夢のようでした(笑)

サバイバルホラーなので光量は少ないに越したことはない、というアプローチで、なるべく暗くして懐中電灯など重要な光だけを残してプレイヤーが進む方向をわかるようにする、といった手法をとりました。

また、光の色だったり、明るさの強弱を付けることを意識していて、セーフティーな場所はなるべく明るくして、その先のステージは暗くする。そうすることで見えなという恐怖心をかきたてるようなライティングの変化にこだわりました。

……当然、明るい場所が全て安全かと言うと、そうでもありませんが(笑)

ミカエル 見える恐怖と見えない恐怖、そのバランスを意識しました。また、暗い場所では音を加えることで、見えないけど何か聞こえるという怖さの演出もしています。

単純に怖がらせるだけなら驚かせる事が手っ取り早い方法ですが、それでは単調になってしまいゲームをプレイし続ける中での本当の意味での恐怖が薄れてしまう。

だから光の加減や音響のバランスを取りつつ、恐怖を表現することをゲーム全体的として大事にしました。

――:ホラー要素に続いてアクション要素についてお聞きします。本作は銃のリロードシステムが特長的ですが、遊び手によっては面倒く感じたり、急場の反応が難しいと思われる仕様だと感じました。そうした要素を採用した意図は? また、導入する際の葛藤や検討はありましたか?

ブッチ 従来のサバイバルホラーアクションのルールを破りたかった、というのが採用の理由です。

銃のリロードは大半のFPS、TPSではボタン1つで完了しますが、『デイメア:1998』ではその部分でもリアリティーを求めました。

残弾数を管理して次の戦闘の準備をしっかりと考えながらゲームを進めてほしいという思いがあったからです。

『デイメア:1998』はプレイ中にメニュー画面を開いてもゲーム内の時間が止まらないのも、ただ走り抜ければ良いというだけのゲームにしたくなかったから。

ゲームの一連の流れの中で、どう考えて行動するか? そこが『デイメア:1998』のユニークなポイントでもあり、ハードコア寄りな作品にしている要素と言えます。

取っ付きにくい部分ではありますが、プレイを重ねることで体に染み付き、上手く立ち回れるようになるとそれが快感に変わってくる、というユーザーからのフィードバックは結構意見が多いです。

アレッサンドロ リロードシステムについては、リアリティーをとるか、万人受けを狙うかという議論は当然ありました。最終的にはある程度リアリティー、ハードコアにポイントに置こうと採用を決めたのです。

一方で、『デイメア:1998』にはイージー、ノーマル、ハードコアの3つのモードがあり、イージ、ノーマルは若干簡単になっている…と我々は信じています(笑)

そういう意味で、ハードコアが難しいと感じる人でも、ある程度進めていただけるモードも残したのです。

――敵キャラのデザインやモーションでこだわった点はありますか?

ブッチ 幾つか違うタイプの敵が登場しますが、一番メジャーなのはクラシックなゾンビになります。

ゾンビは基本的に攻撃してこないですが、掴まえようとはしてくる。その状況の中で、プレイヤーが上手いタイミングで逃げることができるのかをポイントに置いて、ゾンビのモーションを考えました。

また、攻撃してきたり、距離を取って攻撃してくるタイプの敵もいます。そういう敵に関しては、どうやって気持ち良くヘッドショットさせることができるかという、遊び手側の動きを考えてモーションを作り込んでいきました。

逆にゆっくり床を這って移動するゾンビはヘッドショットが難しかったりするので、そういったバランスを取りながら開発を進めました。

ミカエル 基本的にモーションキャプチャーでゾンビを作りましたが、大半のゾンビの動きは私が担当しました(笑) ゾンビに関しては、どういう風な動きをさせるか考え、そして作るのが非常に苦労したパートでした。

ブッチ ゾンビのアニメーションは、当然モーションキャプチャーを使うのである程度の人員、予算をかければいくらでもできると思います。

ただ、我々のような10人規模のチームでは工夫が必要です。どうやったらリアルに見えるのか? そのビジュアルを考えるのは苦労しました。

デザインについては、ゾンビは皮膚が溶けていたり、服が破れていたりとクラシカルですが、ボスキャラに関しては、中井覚さんにコンセプトを作っていただきました。

これも90年代というコンセプトに行きつくところではありますが、当時日本映画で多かったクリーチャーのデザインになっているので、我々はその部分について非常に満足しています。

――:ゾンビの動くスピードもパターンがあるのでしょうか?

ブッチ そうですね。ゾンビ映画でもゆっくり動くタイプもいれば機敏に動くタイプもいますので、『デイメア:1998』でもゾンビのスピードは3タイプに分かれています。

それからゾンビのスピードが速すぎないという事も意識しました。それは銃のリロードシステムを複雑にしている関係上、ゾンビの動きが速すぎるとゲームにならないので、そこは注意しています。

また、ゾンビが出てくるタイミングも意識しました。例えば狭い路地では動きが遅いゾンビを出して、倒してもいいし逃げてもいい。という選択肢を用意する事で、ゾンビのスピードによって戦略を変えれるようにしました。

――:それでは最後に次回作について、そして日本のゲームファンに向けてメッセージをお願いします。

ミカエル 新作については…動いているような、動いていないような(笑) 実は『デイメア:1998』はトリロジー(三部作)にしたいと考えているので、それに関係した新作があるのか、ないのか…まだどうなるかはわかりません(笑)

日本のゲームファンに向けては、我々は精神的にも日本とのつながりを感じていて、日本からもかなりインスパイアを受けたゲームになったと思います。そういう意味で、『デイメア:1998』が日本で発売される事を非常に楽しみにしています。

また、90年代からゲームを遊んでいる日本のユーザーは、このジャンルのゲームにたくさん触れてきたと思いますが、『デイメア:1998』では皆さんを驚かせるような作品になっていますので、ご期待ください。

最後に、『デイメア:1998』を購入していただいた皆さんには感謝の言葉しかありません! Invader Studiosは、まだ完成形のゲームを作れたとは思っていませんので、『デイメア:1998』をプレイして感じた事をメッセージやコメントで我々にフィードバックしてください。皆さんの声を次回作に活かしたいと思っています。

是非『デイメア:1998』を楽しんでください!

■日本語版『デイメア:1998』プレイレポート

今回、開発者インタビューと共に、発売前の『デイメア:1998』を体験する機会を得た。まず、改めて本作の概要について触れよう。『デイメア:1998』はTPS(三人称視点)のサバイバルホラーアクションゲームだ。

舞台は、美しい山々に囲まれ、長い歴史と伝統を持つ町「キーンサイト」。この町にはバイオテクノロジー分野で急成長を遂げる「ヘキサコア バイオジェネティクス」と共に歩み、平和で穏やかな時を刻んできた。

しかし「ヘキサコア バイオジェネティクス」は、生物兵器を極秘裏に開発しており、とある事故により町は大きな被害を受け、住民達が次々とゾンビと化していった、というのがプロローグとなる。

そして、ヘキサコアの特殊部隊「H.A.D.E.S.」特別捜査官のリーヴ、クリムゾン スカルズのメンバーで「4RG0 デルタ」というヘキサコア空軍の上級パイロットであるレイヴン、そしてレッドクレスト山脈の“森林レンジャー”のサミュエルという主人公3人のそれぞれの視点で物語が展開。

プレイヤーは章ごとに切り替わるキャラクターを操作しながら、ゲームが進めていくことになる。

前述のインタビューにもある通り、本作では難易度の異なる3つのモードを選択できる。

しかし、そもそもTPSのジャンルが得意とは言えず、加えて老いからくる動体視力、反射神経の衰えも隠せない筆者が、ハードコアモードをプレイするなど片腹痛いわけで。

ここは無難にノーマルを選択していざプレイ開始。1章は研究所施設内の探索から始まった。

▲ステージ内の要所要所に仕掛けられた謎解き要素も、絶妙な難易度設定となっている。

左スティックで移動、右スティックで照準/視点移動、L2ボタンで狙う、R2ボタンで射撃/格闘攻撃と、操作方法は基本的には従来のTPSと同じで、同ジャンルをプレイしたことがある人ならすんなり扱えるはず。

ただインタビューでも触れたように、リロードについては従来のTPSとは勝手が違う。

□ボタンを1回押すとクイックリロード(長押しでリロード)となる。クイックリロードは装着されているマガジンを床に落とし、新しいマガジンを装着できるというもの(床に落としたマガジンは回収できる)。

筆者は戦闘中、敵の出現に慌てて□ボタンを1回だけ押してしまい、落としたマガジンを回収し忘れるなんてこともあった。

人によっては慣れるまでに時間を要するかもしれないが、この独特なリロードシステムが本作の特徴の1つだろう。筆者もしばらくプレイする中で徐々に操作に慣れてきて、スムーズなリロードからゾンビにヘッドショットをお見舞い!(まぐれ当たり!)することもできた。

そんな一連の動作がカッコよく決まった瞬間の爽快感は、同ジャンルならではの魅力と言えよう。

また、こだわられたグラフィックやライティングも目を見張るものがある。

「この部屋は何だろう?」「あの物陰に何かいるんじゃないの?」と、お化け屋敷、あるいは深夜の学校を探検するかのように、まるで自分自身がゲームの世界に入り込んだかのように思えた。

実際『デイメア:1998』をプレイしてみて、サバイバルホラーとしてかなり良い雰囲気だと素直に感じた。

暗い場所を懐中電灯で探索したり、死骸に近づいたときの「動き出すんじゃないだろうな?」というハラハラドキドキ感。それはまさに、90年代に初めてサバイバルホラーゲームをプレイした時に味わった"当時の感覚"に近いと思えた。

【公式トレーラー】

【関連記事】

・DMM GAMES、『デイメア:1998』メディアツアーをイタリアで開催!『バイオハザード』を愛する開発会社「Invader Studios」オフィスに潜入

『デイメア:1998』

発売予定日:2月20日

価格(税抜):【PC版】3,490円 【PS4ダウンロード版】3,490円 【PS4パッケージ版】3,980円

プラットフォーム:DMM GAMES / PlayStation4

ジャンル:サバイバルホラーアクション

プレイ人数:オフライン1人

言語仕様:英語音声 / 日本語字幕

CEROレーティング:Z(18才以上のみ対象)

開発会社:INVADER STUDIOS

© 2019 Destructive Creations and All in! Games / Developed by Invader Studios / Published by DMM GAMES

会社情報

- 会社名

- DMM GAMES(EXNOA)