東京ゲームショウ2016で9月15日、基調講演と題してパネルディスカッション「VRマーケットの展望」が行われた。内容はソフトウェア側とハードウェア側で前半・後半と分かれ、日経BP社の渡辺敦美氏によるモデレートで、VRの現状・課題・展望などについて議論が行われた。

パネリストは前半のソフトウェアパートではカプコンの伊集院勝氏、セガゲームスの林誠司氏、バンダイナムコエンターテインメントの玉置絢氏。後半のハードウェアパートではFOVEのLochlainn Wilson氏、HTCのRaymond Pao氏がつとめた。

■カプコン・セガ・バンナムのキーマンが語るVRの現状

はじめに渡辺氏によって現在のVRを巡る現状が整理された。渡辺氏はデバイスに「スマートフォンを装着して楽しむローエンドなもの」「PCやゲーム機に接続して楽しむハイエンドなもの」があること。ハイエンドなものでは安価でバランスのとれたPS VR、部屋の中を歩くことができるHTC Vive、VRゲームの草分けとされるOculus Riftなどがあること。現在は視覚に訴えるものが中心だが、大学などでは触覚によるVR表現が研究されていること、などと整理した。

続いてカプコン・セガゲームス・バンダイナムコエンターテインメントにおける、各社のVRに関する取り組みがパネリストから紹介された。

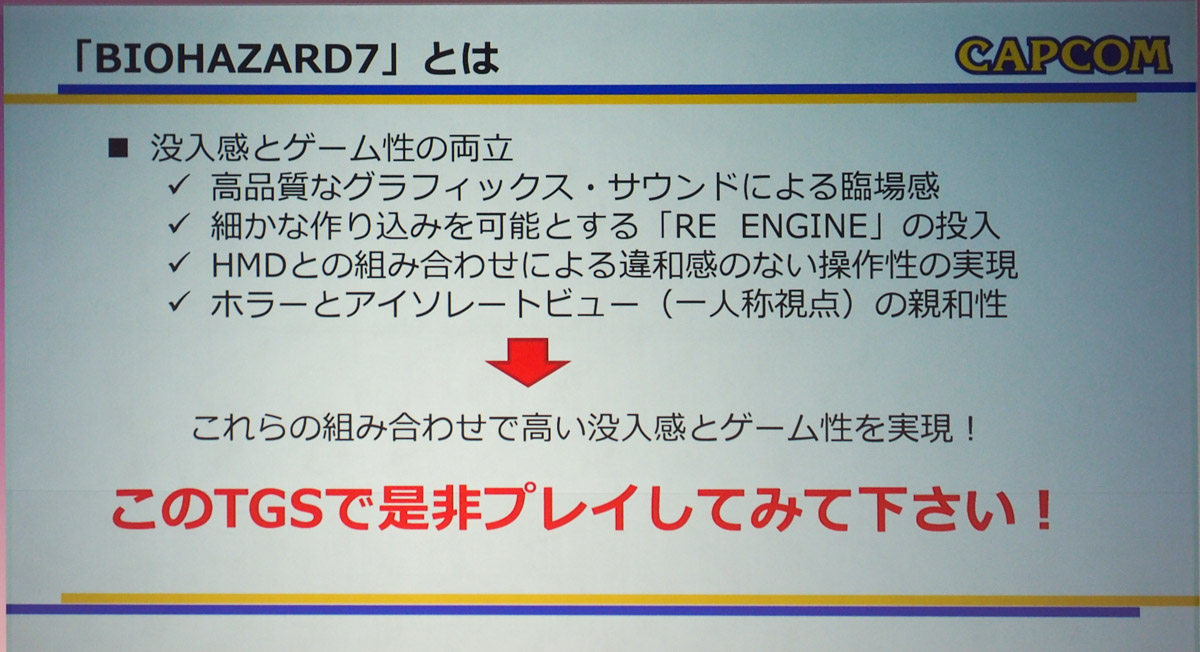

カプコンの伊集院氏はE3 2015で発表され、注目を集めたホラーVRコンテンツ『KITCHEN』、全編VR対応をうたうサバイバルホラー最新作『バイオハザード7 レジデント イービル』、両手両足に4つのコントローラを装着し、怪獣となって街を壊せる特撮体験VR『大怪獣カプドン』を紹介した。このうちコンシューマ向けのプロダクトは『バイオハザード7』のみで、『KITCHEN』はイベント用のデモコンテンツ、『カプドン』はアーケードゲームとなる。

▲『バイオハザード7』

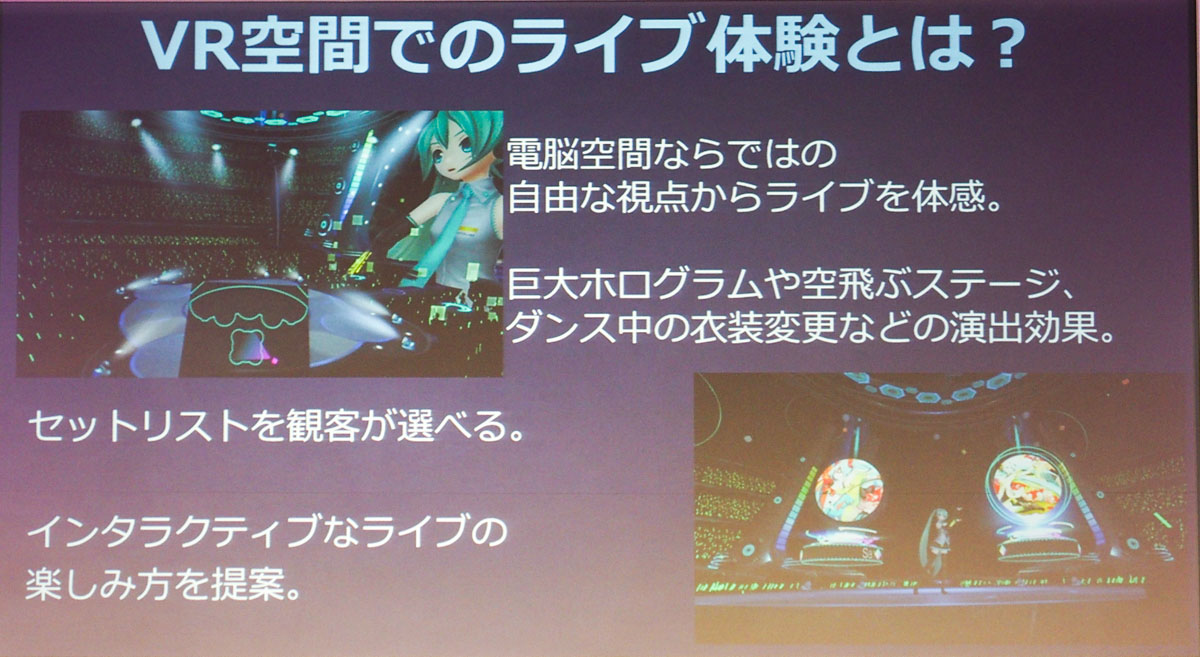

セガゲームスの林氏は『初音ミク VRフューチャーライブ』について語った。本作はライブコンサートをVR空間で体験するもので、現実のライブ空間に飛び込む一体感や臨場感、VRならではの自由な視点移動や、巨大ホログラムの投影といった演出が楽しめるというもの。発売中のPS4向けリズムアクション『Project DIVA X HD』をベースに、素材などが流用されるなど、開発の効率化が進められている。なお『Project DIVA X HD』もアップデートでPS VRに対応する。

▲『初音ミク VRフューチャーライブ』

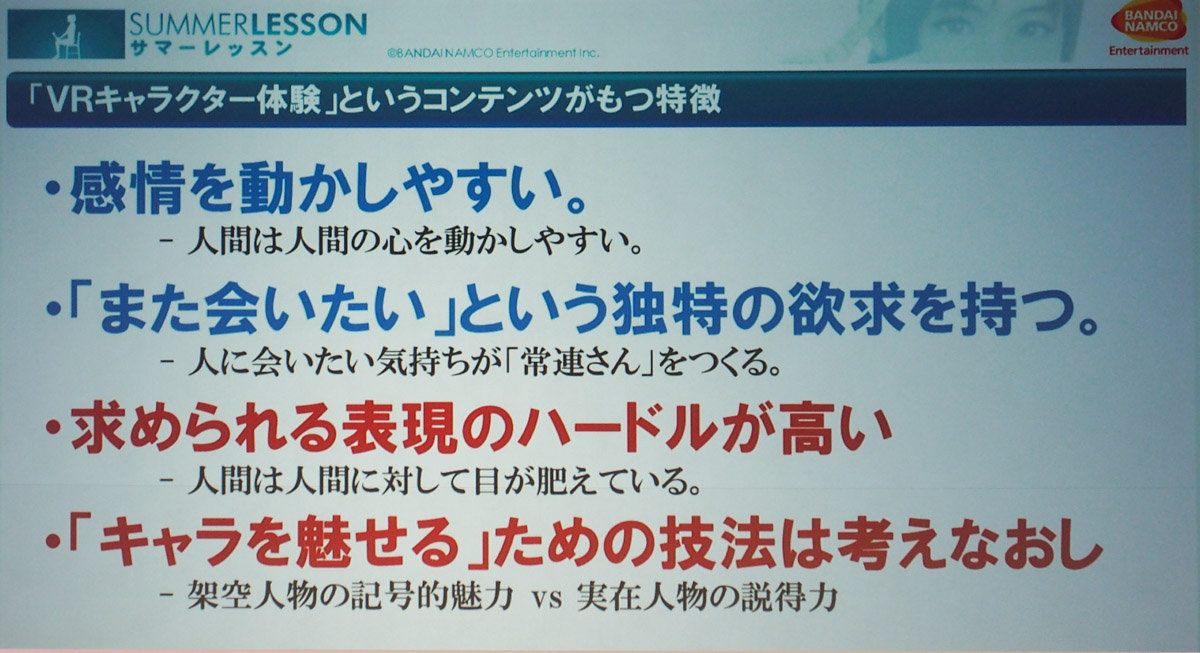

バンダイナムコエンターテインメントの玉置氏は、女子高生の家庭教師をつとめる『サマーレッスン』について取りあげ、「1つの背景、1つのキャラクターを徹底的に掘り下げた『日本の農業』のようなゲーム」だと紹介。その上で従来のゲームは「劇場や映画作品のインタラクティブ化」で、VRは「ほとんどの人が体験できない、レアな実体験のコモディティ化」だと区分けした。なお、同社では本作を「キャラクターの魅力を押し出したVR作品」という意味で、「キャラクターVR」と呼称しているという。

▲『サマーレッスン』

■VRゲームならではの「開発の難しさ」

続いて渡辺氏から「作り方の難しさ」について質問が投げかけられた。伊集院氏は「当初よりVR対応は決まっていたが、具体的な実装については漠然としていた。ところがある日、全編VR対応にすることがトップダウンで決まり、そこから悪戦苦闘が始まった」とあかした。実際、ゲーム内容をVRむけにベタ移植すると、快適に遊べるゲームとはほど遠い内容になってしまい、さまざまな調整を行っているとのこと。その結果、「同じ素材で二つの違うゲームを作っているようなもの」だという。

▲カプコンの伊集院勝氏

玉置氏は「可愛いキャラクターを作ってVRで表示させたが、最初は人間らしく見えなかった。人間らしく、かつ魅力のあるキャラクターを作ることに非常に苦労している」という。中でも「人間は会話中に相手の目を無意識のうちに注視している。そのため目をそらすなどの仕草に非常に力を入れた」とのこと。一方で人はやましいことがあったり、恥ずかしかったりすると目をそらす傾向があるなど、会話中のちょっとした視線の動きでキャラクター性が出せるとした。

▲バンダイナムコエンターテインメントの玉置絢氏

■VRの課題、限界、そして可能性

次に渡辺氏は「VRの課題や、限界はなにか」と質問した。これについて伊集院氏は「技術屋ノウハウ不足」をあげ、その一例として「VR酔い対策」をあげた。伊集院氏によると「VR酔いはさまざまな原因の積み重ねで発生し、特効薬があるわけではない。一つずつ原因を潰していくしかない」という。

林氏は「ライブの空気感みたいなものまで完璧に再現できるわけではない」として、それを補うために「巨大なホログラムを投影する、ステージを宙に浮かせるといった、VRライブでしかできない演出」を加えているという。また本作ではユーザーが自由に視点をスイッチングでき、これがVR酔いの減少に繋がっているのではと語った。「勝手にスイッチングされると酔ってしまうが、自分が操作しているので酔いにくい」(林氏)

▲セガゲームスの林誠司氏

玉置氏は「ゲームを作る」から「VRを作る」に、いかに開発を変えていけるかが課題だとした。またVR体験は「酔い」も「楽しさ」も個人差が多く、多種多様な感想をいかに集約して統合化して、開発にフィードバックしていけるかも課題とのこと。さらに「いかにVRの魅力を伝えていけるか」も大きな課題だとした。

最後に渡辺氏から「VRの可能性についてどう考えるか」という質問が出された。玉置氏は「通常のゲームではプレイヤーは第三者(=キャラクター)を通してゲーム世界に関与するが、VRでは自分自身が入り込む」として、プレイヤーの当事者意識をうまく活かしたコンテンツ作りが求められるとした。その上でプレイヤーの心理状態を解析したコンテンツを作ることで、さらなる可能性が開けるとした。

これに対して林氏と伊集院氏はともに「一つの体験を多くの人と共有できるもの」「コミュニケーションの強化によってゲームの世界が広がる」と、マルチプレイに関する可能性について語った。林氏は「ライブ会場でペンライトを振っているとき、隣を見ると同じようにペンライトを振っているのがわかり、振り方によってリアクションが変わるとおもしろい」とコメントした。

伊集院氏は林氏の意見に同意しつつ、「怖さが共有できるような、複数人で遊べる『バイオハザード』があればおもしろいのでは」とコメントした。これにはモデレータの渡辺氏も「お化け屋敷は一人でも楽しいが、友達同士でキャーキャー言いながら進むと、もっと楽しめる」と同調。VRゲーム制作はこれまでのゲーム作りの常識を覆しながら作っていくようなところがあり、どこも同じスタートラインに立っているため、今後がますます楽しみだとまとめた。

■視線追随機能とルームスケール、世界初のVR HMDたち

後半でははじめにFOVEのLochlainn Wilson氏とHTCのRaymond Pao氏が、それぞれ自社デバイスの紹介を行うところからスタートした。

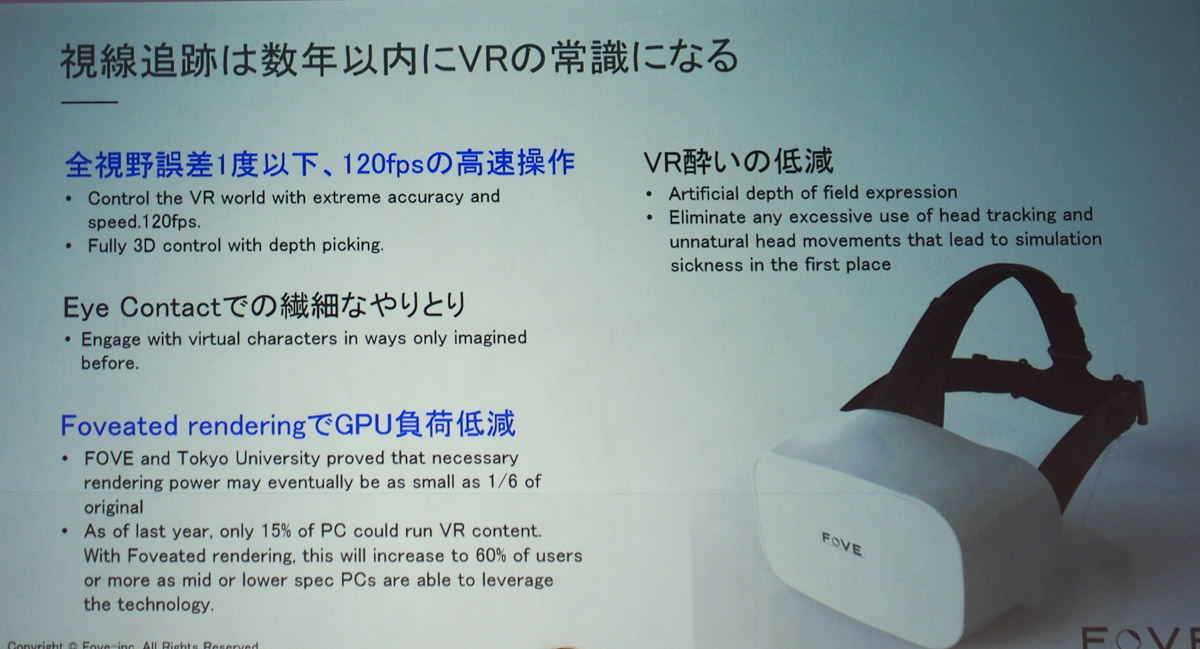

FOVEは世界初の視線追跡機能を持つVR HMDで、ベンチャー企業のFOVE社が開発しており、Kickstarterで48万ドルを集めたことで注目を集めた。注視点のみを高解像度でレンダリングすることでGPUの負荷を低減するとともに、VR酔いも低減。全視野誤差が1度以下、120FPSの高速操作も実現している。バーチャルキャラクターとアイコンタクトをしたり、飛んでくる障害物を「見だけで瞬時に攻撃」したりもできる。

HTC Viveはルームトラッキング機能を持つ唯一のVR HMDで、プレイヤーは5m四方の空間内を実際に移動しながらVR体験ができる。ゲームに限らず、さまざまなコンテンツが楽しめるコンテンツプラットフォームも開発中で、パートナーと協業してエコシステムを作りたいとコメント。北京・上海・台北・サンフランシスコにインキュベーション施設をもち、ベンチャーキャピタルと協業して開発者向けのファンドも行っているという。

はじめに渡辺氏より安全性対策について質問があった。Pao氏は「VIVEにはヘッドセットにカメラが内蔵されており、ゲームプレイ中にモノクロオーバーレイ表示ができる」と回答。カメラがオフの場合でもルームトラッキングの範囲を超えそうになると、空間内に「壁」が表示され、プレイヤーに限界を知らせる仕組みがあるとした。これに対してWilson氏は「FOVEは座った状態でプレイするので、そうした心配はない」としつつも、将来的にルームスケールへの移行も検討中だとあかした。

▲HTCのRaymond Pao氏

また「VRハードウェアはどこまで進化するか」という問いに対して、Pao氏は「究極の目的は映画『マトリックス』の世界を実現すること」だと語り、そのためにはCPU・GPU・街道度の高いディスプレイ、アイトラッキング、触覚フィードバックなど、あらゆる技術を統合していくことが求められるとした。これについてはWilson氏も同意見で、さらに「AIアシスタント機能などを組み込み、VR内でプレイヤーの行動を手助けしてくれると嬉しいのでは」と語った。

続いてソフトメーカーへの支援体制について質問があった。これに対してWilson氏は「FOVEはベンチャー企業なので、まだまだ難しい」と認めつつ、SDKをすでにネット上で公開していることや、小規模ディベロッパーを回って、一緒におもしろいことができないか、呼びかけを続けているところだとした。

▲FOVEのLochlainn Wilson氏

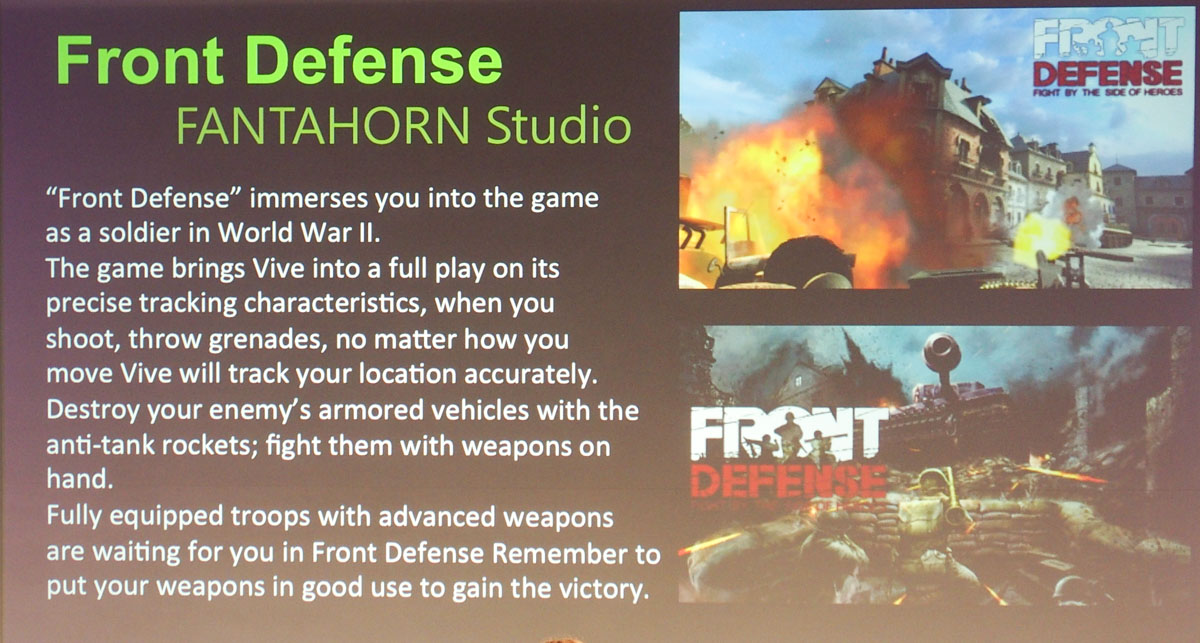

これに対してPao氏は「エコシステムの中でも、実際にVRコンテンツを作ってくれるソフトメーカーは最重要」だとして、前述の通りインキュベーションやファンドを展開。その一方で内製スタジオ・Fantahorn Studioを設立し、新作『Front Defence』を鋭意開発中だという。

最後に渡辺氏からVRの可能性に関する質問がなされた。Wilson氏は「ゲーム、教育、リハビリなど、あらゆる分野にVRは普及し、生活の一部になっていく」とコメント。Pao氏も「いつでも、どこでも、誰にでも使われるようになる」として、「VRに制約があるとしたら、それは人間の想像力だ」と回答。イマジネーション次第で、どこまでもVRのフィールドは広がっていくと締めくくった。

(取材・文:ライター 小野憲史)