SIE吉田 修平氏 x 水口哲也氏 の『Rez Inifinite』Best VR Game受賞記念対談 VRがない今までと、VRのある未来のこと

2016年12月21日、東京・青山にて『Rez Inifinite』の米「The Game Awards」のBest VR Game受賞、更には「PlayStation Awards 2016」の「PlayStationVR特別賞」の受賞を記念した対談が開催された。

対談はエンハンス・ゲームズ 水口哲也氏(写真左)と、ソニー・インタラクティブエンタテインメント ワールドワイドスタジオ プレジデントを務める吉田修平氏(写真右)による豪華なもの。なのだが、会場が開場すると登壇者の二人は既に談笑中。対談はその流れで終始和やかに、けれど、その中にも「どれだけVRを待ち望んでいたか」がわかる非常に濃い内容となった。

本稿では、その対談の内容をお届けする。

■2016年VR元年と、VRが出る前のこと

「もう26年位経ちます、そして今回バイブレーターは26個*になりました(笑)」と返す水口氏。

(*) Rez Inifiniteに併せて制作されたシナスタジアスーツには全身26個の振動素子が装着されている。

水口氏は『Rez』の1作目は2001年にプレイステーションパーティでデビュー。渋谷のライブハウスで行い、その時に何も言わずにプレイして何も言わず去るというプレゼンテーションを行ったと当時を振り返った。

それについて吉田氏は「去年のPlayStation Experience 2015のステージみたいですね。終わったらすぐに去っていったじゃないですか。芸風が変わっていないということですね」と返す。

「変わってないですね、何も言わない、感じてくれと(笑)」と返答し水口氏は会場を和ませた。

『チャイルドオブエデン』でキネクトを使ったり、元気ロケッツで3Dのミュージックビデオを制作したり、色んなチャレンジをして来た中で、3Dの可能性も凄く感じていたし、新しい音楽、新しい表現や体験が生まれると肌でわかったが、結局最終的には四角い"窓"にそれを落とし込むことになる、それが非常に水口氏にとっては辛かったという。過去には"ヘッドマウントゲームギア"というものの特許を出しており、描いていたVRへのイメージはかなり昔からあったようだ。

ゲームデザイナーにかぎらず、あらゆる映像にかかるクリエイターは、結局そういうイメージを最後、四角いこの枠の中に、押し込めるって方法を130年間ずっと強いられてきた。ただこういう制約とか制限が、色んなクリエティブを生み、文学や映像、音楽などそれぞれに進化してきた経緯もある。けれど5年程前にとうとう限界を感じたという。

そして今回、『Rez Inifinite』をVRで作ったことで、"今まで製作に対して、作り手として凄く我慢してきた”と初めて気づいたと水口氏は語った。

■吉田氏がプレイする『Rez Infinite』を水口氏が解説。明かされるArea Xの分岐点やテーマとは。

そして話は”心が震える”というテーマに。そして『Rez infinite』をVRでプレイして涙を流したという話題。吉田氏がプレイする「AREA X」を水口氏が解説するという贅沢な時間となる。その内容は動画も交えてお届けする。

『Rez Inifinite』の新ステージAreaXは、女性の誕生をテーマにしていると水口氏はいう。初代『Rez』のテーマが受胎であれば、その続きがAreaXというわけだ。Rezのストーリーは、ウィルスに侵されたコンピューターの中でハッカーがそれらを駆逐し浄化するというものだ。だが今回AreaXでは、彼女を生誕させることに自分が加担しているような体験に変わっていくのだという。

それをうまく実現できたと思う大きな要因の1つは音楽の力によるもの、とのこと。自分が演奏するかのように音楽が再生されていき、それが祝祭のような雰囲気を醸し出し誕生に関わっていくというものだ。

これを読んで再度プレイした際に読者諸氏には新たに自身のプレイで何を感じることができるか、是非試してみて欲しい。

VRでAreaXの実験段階のものをプレイした際に、自分で感動して涙が出たと水口氏は語った。

今まで体験したことがない、自分が夢見てきた1つのイメージ、その中に自分がいるという感動が凄かったと振り返った。どんなに頭の中に描いても、結局枠の中に押し込める。「クリエイティブに制約は必要で、制約があるからこそクリエイティブが生まれるんだ」と"言い聞かせてきたこと"をはっきり認識できたのだという。また、そういったことから解放される時代はもっと先だと考えていたので「この値段でプロダクトにしてくれた」という事に対し、ものすごい感謝があると水口氏は明かした。

吉田氏も、どんな良いハードを作っても、『Rez Inifinite』のようなコンテンツがないと理解してもらえない。ハードが出てから、2、3年かかると思っていたが、最初から凄いものが出てきて、クリエイターの力は凄いと感嘆。「次への欲みたいなものがでてきたのでは?」と、水口氏に問いかける。

実際に出してみて、挑戦したいことが出てくるし、将来的にやりたいことのリストが積まれていく状況だと水口氏は答える。そして、そう考えると、今までで一番元気かもしれないと同氏は加えた。

吉田氏は、自身はクリエイターではないが、スタジオの運営をやっている立場で言うと、PS3からPS4になり、規模も大きくなってきて、ビジネスとして側面は大変になってきたと振り返った。ゲームが好きなので楽しいけれど、プレッシャーはやはり大きいようだ。そんな中でもVRに関して言うと、楽しく仕方がないのだという。

『THE PLAYROOM VR』を作ったチームも、10人ほどのチームから3人くらいのユニットを組み、2週間で様々なプロトタイプを作ってくる。しかもそのペースがものすごく早いということだ。一番端にいる『THE PLAYROOM VR』のチームの笑い声や、歓声のような盛り上がりは五月蝿いくらいだという。PS1の『クラッシュ・バンディクー』の頃は10人で作っており、あの頃の楽しさを感じていると吉田氏は語った

「僕らも12人ほどのチームですが、誰が抜けても駄目な数です。」と水口氏は呼応する。みんな興奮してて頑張るし、手も抜かない。何か実現しようとするってエネルギーがあったと説明した。

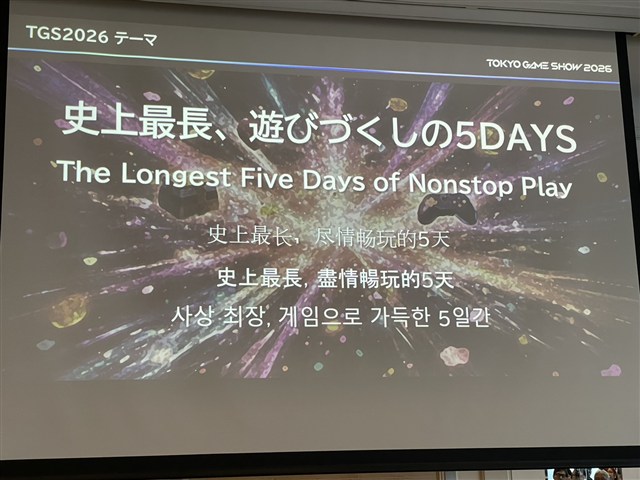

VRは一般的な世界に出せる基本性能を達成できたから、今年VR元年でみんな出すことができた。PS1が出て20年。3Dグラフィックを使いクリエイターは、どんどん作り込んで、アンチャーテッド4などの凄いゲームも出てきた。VRもこれから10年、20年とたちずっと凄いものが出てくると思うと、いてもたってもいられなくない、ここにあるPSVRはPS1のようなもので、今の子供達が羨ましくてしょうがないと吉田氏は語った。

これからVRを使って教育も変わり、コミュニケーションも変わる。楽しくてしょうがない、と水口氏も頷いた。

人間、生きていくうちに色んな経験して成長する。VRは経験することに一番近いもので、色んな経験を時間かけてやるプロセスが、VRがあることで凄く加速する。そうなると人間そのものの可能性が高まるというか、それが凄く羨ましいというのは吉田氏の言葉。アメリカでよくあるのが、弱い立場の人たちに立てるに体験をする。こんな酷いことをされているということを、VRを使って体験してもらう、それは本当に共感することができるという。自分の普段想像もつかないことがすぐにわかってしまう。私がよく言うのは、「百聞は一見にしかず、百見は一体験にしかず」ということ。体験することで人に対しての理解や優しさが多くの人に広がっていくと思うと吉田氏は語った。

会社情報

- 会社名

- 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)

- 設立

- 1993年11月

- 代表者

- 社長CEO 西野 秀明