【インタビュー】「UXポリシーに基づいたパラメータ設計を」…Precious Analytics米元氏に訊く 長期運営・売上維持のレベルデザインとは

昨今のアプリゲーム市場は、競争が激しく、コストを掛けて開発しても売れるかどうかがわからないレッドオーシャン化が進んで久しい。その為、一度上げた売上を維持して利益をしっかり確保することが以前にも増して重要になっている。

今回、そうした中で、売上を維持するための秘訣について、 株式会社Precious Analyticsの代表取締役CEO米元広樹氏にインタビューを行った。(インタビューアー:デロイトトーマツ 美田和成氏)

■レベルデザインによる売上維持の重要性

――: よろしくお願いいたします。まず、簡単な経歴と会社の事業について教えていただけますか。

宜しくお願い致します。私は元々大学院でシミュレーション関係の研究をしていまして、卒業後に旭硝子というガラスメーカーに就職し、数値シミュレーションをずっとやっていました。その後、DeNAに転職して、データ分析の業務に携わりました。

DeNAでは大型タイトルの専属アナリストや、運用タイトルの分析チームリーダー、分析の標準化や仕組み化などに取り組んできました。その後、プレアナ(※株式会社Precious Analyticsの略称)を創業しました。

社名の由来は、分析を通じて価値ある気付きを提供したいとの想いから付けました。実は以前からデータ分析だけをやっていても、どうしても売上への貢献には限界があるなと感じていまして、上流の開発段階から関わりたいとずっと思っておりました。そして独立後、様々な新規プロジェクトに関わらせていただく中で、ユーザー体験を可視化するシミュレーターを用いたパラメータ設計などのレベルデザインのサービスが好調で、「数値遊びの創造で新たな価値を提供する」の理念を掲げ、現在ではこちらに軸足を移しております。

――:ガラスメーカー出身というのはかなり異色ですね。今のお仕事につながっている部分はどんなところでしょうか?

ガラスメーカーといっても、やっていたのは数値シミュレーションなので、実はパラメータ設計やデータ分析とは業務内容が似ていましたね。弊社のサービスでは、ユーザーの感情を数値モデルにして可視化するのですが、実際の自然現象の動きを体系化して数値モデルに落とし込んで可視化するところはほぼそのまま活かせております。

余談ですが、その元となるデータを集めるため、炎天下でガラスの原料の粉を被りながら500℃の壁の温度を測定するというような、現場の泥臭い作業もどっぷりやってきましたので、机上の空論で終わらせずに、現場で実物に触れることの重要性も心得ております。

――:設計から可視化・実践という部分で繋がるのですね。ちなみに、ゲームの方のお話になりますが、レベルデザインと聞くと、パラメータ設定のイメージが強いのですが、概ねあっていますでしょうか。

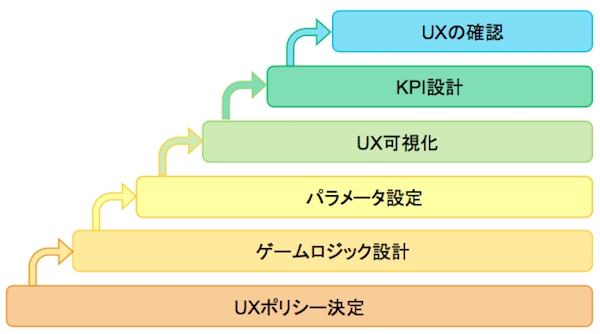

アプリなどのソーシャルゲームでは、そのようなイメージが強いのですが、弊社では上流のUXポリシー、つまりユーザーへどういう体験を届けるかの定義から、その先のデータ分析を含めて一連の流れをレベルデザインとして定義しています。その理由は、上流のUXポリシーやゲームロジックに問題があると、パラメータ設定をいくら頑張っても売上が立ちにくいですし、また設定値がUXを満たしているのかを分析で確認しないと、適切な調整が出来ないからです。

▲レベルデザインのステップ

本図では下に位置しているものがより上流にて検討すべき項目になる

――:そもそも、レベルデザインは何故重要なのでしょうか?

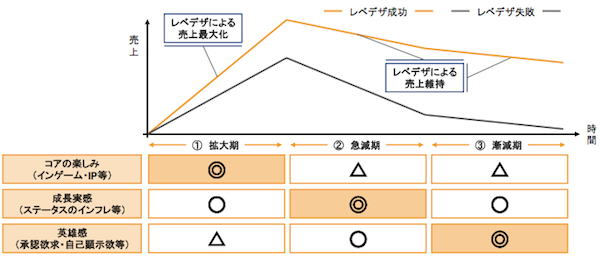

今まで色々なゲームの売上やデータを見てきたのですが、月商の最大値は変わらなくても、その後の売上推移で全く異なる傾向が有ることに気づきました。中には、しばらく経過したあとの売上が5倍以上違うということもありました。 そこで、何故そのようなことが起こるのか突き詰めていったところ、ソーシャルゲームの売上推移には3つのフェーズがあること、そして、それらにはレベルデザインが大きく関わっていることに気づきました。

ソーシャルゲームの売上の基本パターンについてお話させていただきますと、最初が、ユーザー数も単価も上がり、売上がどんどん増えていく「拡大期」、その後、ユーザーが急激に減って売上が急減する「急減期」、ある程度までユーザーが減って煮詰まっていく「漸減期」の3つフェーズを移り変わっていきます。

良いゲームは、ユーザー数も売上もジリジリと上がっていって、その後の売上低下も緩やかなのですが、そうでないゲームは、初速が一気に上がった後、急速に減少することが多いのです。

どうしても売上の最大値はゲームのポテンシャルで決まってしまいがちなのですが、レベルデザインをしっかり行うことで、拡大期での売上の最大化の後押しや、売上がピークを迎えたあとの急減期や漸減期でのユーザー離脱や売上低下を防ぐことが出来るので、長期的に見るとかなりの利益になります。

例えば、月商1億円のタイトルがあって、1年後の売上が8,000万円になるか2,000万円になるかの差によって、累積の売上や利益には大きな差が出ますよね?

しかしながら、どうしても最大売上に気が行きがちで、その後どれだけ売上をキープするかについては、あまり課題感を持たれていない事が多いなと感じています。リリース前はそもそも売れるかどうか、つまりは最大売上が重要なので、仕方ないことだとは思いますが、昔と違って、一度立てた売上を維持することがより重要なフェーズになりつつあるので、そのためには適切なレベルデザインが欠かせないのです。

■UXポリシーに基づいたレベルデザインと分析を

――:レベルデザインによってゲームの売上を維持する事が可能なのですね。その秘訣を教えていただけないでしょうか?

先程お話した3つのフェーズについてですが、実はそれぞれのフェーズでそれぞれ重要な要素が紐付いています。

まず、最初の拡大期で大きく寄与するのが、「コアの楽しみ」になります。これは、アプリのインゲーム自体の面白さや、IPやキャラ、世界観のヒキの強さなどのことです。インゲームでも、ゲームロジックやパラメータ設定などで面白さを引き立てることは出来ますが、どうしてもこればかりはレベルデザインだけではどうにもならない部分があります。

次の急減期で重要なのが、「成長実感」の要素になります。要は、ゲームをやればやるほど強くなっていくような感覚を常に体験してもらうことですね。例えば、カードゲームでは、カードのステータスのインフレなどが相当しますが、単にインフレさせるだけではなく、しっかりとその強さの体感がフィードバックされる仕組み作りも大事になります。

最後の漸減期で重要なのが、「英雄感」という要素になります。言葉だけだとちょっとわかりにくいのですが、これは、活躍しているという感覚を持てるかどうかということですね。例えば、ランキング上位に入賞するとか、あるいは、他の人がいいカードやキャラを持っていたりしてすごいなと思われるようなところですね。

意外と見落とされがちなのですが、ここの設計は長期的には非常に重要で、息の長いゲームでは、ここの設計がかなりよく出来ているなと感じることが多いですね。私は個人的には街づくりゲームが好きなのですが、他の人の街を見ると「スゲー」と思いますし、逆に自分の街に来た他のユーザーさんに自分の街を褒めて頂いたりすると、もっといい街にしたい、と思って課金したくなっちゃいますね(笑)

もちろん、これら3つの要素は完全に切り分けられるものではないのですが、概ねそのように紐付いていると考えて頂けるとわかりやすいかと思います。

▲売上のフェーズと関連要素

――:今挙げていただいた3つの要素については、パラメータ設定だけでなんとかなるものなのでしょうか。

実は、ここが大きく勘違いされやすいポイントなのですが、ゲームロジックによっては、パラメータ設計だけではどうにもならないケースも多いのです。

なので、弊社では、運用し易く事故が起こりにくいゲームロジックの提案から実施させていただいています。その上で、シミュレーターを用いてUXの可視化を行い、運用時のパラメータ事故による売上低下を防ぐ仕組みなどを提供させて頂いております。

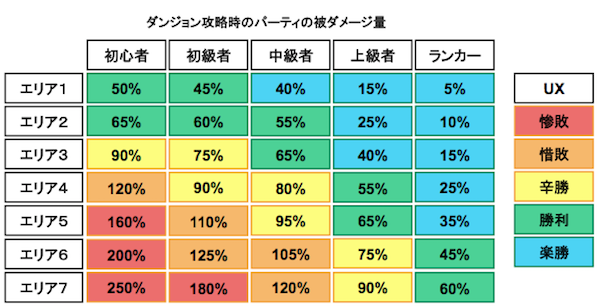

具体例をご紹介させて頂くと、例えばあるエリアを探索するRPGがあって、クリアするまでにプレイヤーのパーティが受けるダメージ量をシミュレートすることで、初級者はここのエリアはクリアできない、ここはギリギリクリアすることが出来る、などのUXが網羅的に可視化されるので、パラメータ事故を一気に減らすことが出来ます。

▲シミュレーションによるUXの可視化例

ちょっと話が反れますが、運用時に売上が大きく減る場合って、このパラメータ運用が上手く行かないからというケースが非常に多いのですよね。

例えば、重要アイテムを配布しすぎて成長実感のバランスが壊れたり、特定キャラがバランスブレイカーになって英雄感が損なわれたりするなどのパラメータの事故が起こって、長期的に売上が下がるというようなことが多く見受けられます。

ただ、これらの原因は結果的にはパラメータ設定ミスなのですが、根本には、UXの可視化がされていないとか、パラメータ運用が困難なゲームロジックが入っている等の原因がほとんどだと考えています。

更に言うと、ゲームロジックを変えてもどうにもならないケースがあります。ゲームデザインやUXポリシーがユーザーに響かないものであると、最早ロジックをどう改善しても難しいケースが多いですね。例えば、ある機能を入れても、ターゲットユーザーが実はそれを望んでいないというケースもよく見かけますね。

――:なるほど、となると、単なるパラメータ設定だけではなく、ゲームの最上流から設計をしていく必要があるということですね。

そうですね。とは言え、このあたりの体系的な設計手法を持っている会社さんはあまりない印象でして、弊社では、その最上流の設計からデータ分析による調整までをシステマチックに行うための仕組み作りをお手伝いさせていただいています。

――:データ分析の重要性についても教えてください。

はい、そもそも、弊社の社名にもある通り、価値ある分析とは何かというところから弊社は問うようにしております。ちょっと調べると出てくるのですが、分析とは「物事を分解し、それを成立させている成分・要素・側面を明らかにすること。」という意味なのですが、弊社ではデータ分析の意味を再定義しております。

データ分析の一般的なイメージだと、まずデータを集計して、そこから何かを得る、というものだと思うのですが、弊社でのデータ分析の定義は、まず課題設定をしっかりした上で、それに対する仮説を立て、その仮設を証明するにはこういう風にデータを集計するというKPI設計を行い、その仮説が真ならば、次のアクションをこうする、という一連の分析設計をデータ分析としています。逆を言うと、データの集計は、これらのプロセスがあって初めて意味を成すものであると考えています。

ここで再度UXポリシーの重要性についてお話させていただきたいのですが、課題とは、あるべき姿との差分なので、あるべき姿、つまりUXポリシーが定義されていないと、そもそも課題設定ができないのです。

シニアアナリストクラスの人だと、UXポリシーがなくても、勝手にUXポリシーはこうあるべきというのを描いた上でデータ集計出来るので、ある程度示唆を出せるのですが、大抵の場合は、UXポリシーがない状態でデータ集計をしても、価値ある分析は非常に難しいと思います。なので、実はゲームを作り始める段階、あるいは施策を打つ段階で、データ分析の質が決まってしまうことが多いのです。

また、レベルデザインをしっかりやっても、想定と違うことは多々起こり得るので、UXを満たしているかどうかを正確に確認し、設定ミスを早期発見するためにも、データ分析は重要なのです。

――:レベルデザインやデータ分析を軸にしたゲーム設計手法についてここまで体系化されたお話は聞いたことなかったのですが、どこかでお話とかされているのでしょうか?

今日お話させていただいた通り、弊社では独自の設計手法を体系化しておりまして、そのごく一部のエッセンス部分だけを抽出して「失敗しないゲーム設計」という全8回の講義の形でお話させていただいています。この講義は、どの会社さんでも非常にご好評を頂いておりまして、弊社のキラーコンテンツになりつつあります。当然ですが、弊社の設計手法は、最初から体系的だったわけではなく、色々な現場での様々な経験を通じて、徐々に形になりつつあるもので、まだまだ進化を続けております。

実は、弊社でもアプリゲームの開発をしているのですが、そこでの失敗も含んだお話になります。弊社としても、単に第三者的な視点だけではなく、開発現場の立場でも語れるようになりたいと考えています。1本目のリリースはもうすぐの予定でして、現在は2本目も開発中です。今後は、他社さんとの連携も含めて、安定的に売れるコンテンツを生み出せるような仕組みを構築していくつもりです。

まだ話レベルの段階ですが、ふわっとした世界観ややりたいことを伺って、あとは弊社で丸ごとプロデュースから開発まで引き受けさせて頂くというような関わり方も進めております。

――:そういった形のゲーム開発会社さんは殆ど聞いたことないので、今後の展望が楽しみですね。本日はありがとうございました。

※インタビューに関して意見に関連する部分はすべて私見によるものとなります。

会社情報

- 会社名

- デロイト トーマツ