KLab<3656>は、去る8月に、創業から20年を迎えた。同社といえば、ソーシャルゲームの黎明期から現在のスマートフォンゲームにおいて、『BLEACH Brave Souls』(以下、『ブレソル』)や『キャプテン翼 ~たたかえドリームチーム~』(以下、『キャプ翼』)などのヒット作を輩出し、世界中で好評を得ている。

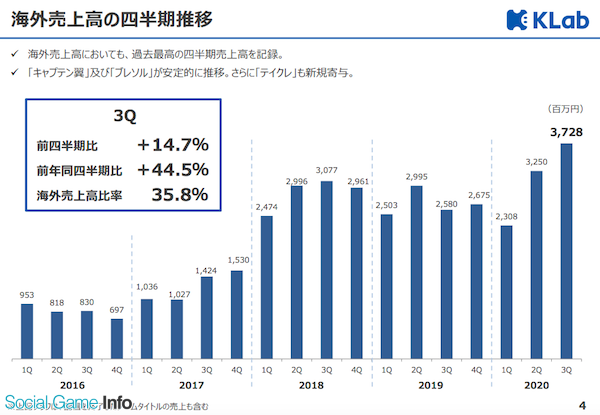

【関連記事】KLab、3Q(7~9月)の海外売上高はQonQで14%増の37億円と2四半期連続で過去最高 『キャプテン翼』と『ブレソル』に加えて『テイクレ』も寄与

モバイルゲームの分野において長らく活躍しており、国内のみならず海外展開においてもゲーム事業を成長させている同社。この20年にはどのような取り組みがあったのか。本稿では、代表取締役社長CEOである森田氏にインタビューを実施。ゲーム事業の振り返りとともに、今後の展望について語ってもらった。

■20年経った今でも狙うはグローバル展開と大きな成長

──:まず初めに、この8月に設立から20周年たちましたが、この20年を振り返っていかがでしたか。

私がKLabに入ったのは創立から2年経った頃になりますが、当時からと比べると多くの企業様と関わりが持てる企業になったと感じますね。

私のような創立して間もない時期に入社している人間は、ずっとベンチャーの感覚を持ち続けているとは思うのですが、最近入社した社員や社会からの見え方は、KLabはもうベンチャーではなく、大きな企業の一つとして捉えられているので、そういう変化は肌で感じることは多いです。

今日までにずっと成長し続けてこられたのは良かったですし、多くの方々のお陰だと思います。

──:御社では今日のモバイルゲームの黎明期からブラウザゲーム、そしてネイティブシフトとこの十数年の動きと一緒にあったと思います。

KLabが創立間もない頃は、モバイル関連の技術コンサルや大きなプロジェクトに技術支援のような形で入るケースが多かったんです。そこからキャリア様のポータルサイトや、大手コンテンツプロバイダー様の公式有料課金のサービスをご一緒させてもらえるようになったのが、飛躍のきっかけだったと思います。

所謂、”B to B to C”のビジネスにて一般のお客様にもコンテンツを届けるようになりました。

──:それが、今のスマートフォンゲームにも続くというような系譜なのですね。ゲーム事業については振り返ってみていかがでしょうか。

振り返ってみると、一定の評価は頂けてきたのかなとは感じます。例えば、ブラウザのモバイルソーシャルゲームのブームのときには、しっかりとその波に乗れて、ネイティブシフトの波にもキャッチアップはできていたのかなと思います。

この点は、「ロジカルに物事を捉えて組織や事業を作っていく」というKLabの特徴が大きく寄与したと考えていて、会社が20年続いたこと、ゲーム事業の成果においてもある程度の再現性を持たせることができていることの要因にもなっていると考えています。

ただし、大きくジャンプアップできたわけではありません。これまでの時代の転換と言えるところで、大きく成長できた会社様がいくつかあったと思います。本音を言えば、私たちも同じことができたのではないかと、ちょっと悔しい思いもあります。

ブラウザソーシャルゲームの頃でも、ネイティブアプリになってからも、スマッシュヒットは出せたと思うのですが、ナンバーワンを取れたとは言い難いです。

グローバル配信プラットフォームがAppleとGoogleに統一され、グローバルでの事業展開はしやすくなった現在において、世界規模で大ヒットするゲームを作ろうと努力していますが、そこの壁はまだまだ越えられていません。

これからの展望として、どこかで急成長、急カーブでの成長を成し遂げたいという気持ちを、会社創立から20年経った今でも変わらず持っています。

■教訓から実を結んだグローバル展開

──:御社は比較的早期から海外展開に注力されていて、事業的にも成果を挙げている印象があります。海外展開についての手応えについてはいかがでしょうか。

メンバーの頑張りもあって上々の結果にはなっているとみています。また、これからももっと伸ばせるような伸び代もあるので、グローバル展開もまだまだこれからという印象です。

▲FY2020 3Qでは過去最高の売上を達成。(決算説明資料より)

リリースから3年以上も経過した『キャプ翼』『ブレソル』も安定的に寄与しているようだ。

──:伸び代を感じていると言いますと。

まず、まだまだ展開タイトルが少ないです。世界規模でグローバル展開をしているタイトルというのはまだ数えるほどしかありません。ですので、新しいタイトルも全部グローバル対応していけば、どんどん上積みになり、成果を挙げられる市場だと思います。今後新しいタイトルが出るたびに、グローバル規模でのお客様や収益に繋がることができるという部分に関しては、すごく期待しています。

──:森田社長からみて、海外は市場としてまだまだ開拓の余地があるのですね。

日本だけで勝負するのと比べると、海外も含めて市場を考えることができれば勝負できる市場規模が数倍の大きさになってきますし、拡大もしているので、持続的に大きなリターンが期待できると考えています。なので、そこで大きなリターンを得るためにどうすればいいかを考えた上で戦略を練っています。ある程度返ってくる手応えは感じていますので、今後に期待しています。

──:これまでの実績からみても、ある程度手応えがつかめているからこそ見えている伸び代があるわけですね。海外展開においてKLabならではと思える取り組みはどういった点でしょうか。

グローバル配信を行う事に対してハードルを下げていることでしょうか。開発の初期段階からグローバル配信が行える仕組みをつくっているので、障壁がほぼありません。どの国にでも配信できるような仕組みを作っています。

多言語に対応できるように言語切り替え機能を初期実装していたり、一つの運営体制で世界へ同時にアップデートできるオペレーション体制を構築していたりなど、会社全体でつくり込んでいます。このような体制があるので、グローバル配信へのハードルが低いのです。

──:御社にとってグローバル配信は特別な事ではなく、当たり前の機能として設計しているのですね。

そうです。海外展開を行うかの計画とは別として、グローバル配信を見通したシステムの設計になっています。言ってしまえば、海外に配信したいと思ったときには、ボタンを押せば配信ができる、という状態にニュートラルでなっています。

──:一つのバイナリにてボタン一つで海外展開できる訳ですね。

日本国内だけを意識して作られたタイトルだと、海外展開をしたいとなった時に、海外展開のためのゲームシステムや運用チームを用意しなければなりません。

画像やテキストも全て翻訳したものを用意してコーディングし直す作業は、人的リソース、時間やコスト面でも大変負荷が大きいのです。 また、運営の開始時期がずれることで、地域ごとにコンテンツ内容に差が出てしまうので、運営チームを別で編成せざるを得ません。

──:そうですね。パートナー企業さんを探すのにも苦労する話はよく聞きます・・・。

実は、私たちも、2012年に海外でもリリースした『Lord of the Dragons』というタイトルでそういった経験をし、早い段階で海外展開の仕組みを整えてから行わないと大変なことになると、身をもって実感しました。

以降、開発したゲームでは全部が同じシステムを使って配信するようルール化したのです。現在のKLabのタイトルは、はじめから海外展開を見据えて制作、運用されています。

──:『Lord of the Dragons』での経験を教訓として、そこでシステムとしても組み込んでいこうというのが、流れとしてできたっていう。

はい。ですが、このような体制を組んでいるは日本の企業は多くありません。一方で、韓国や中国、欧米の会社でグローバル展開しているタイトルでは一般的な手法です。例えば、NEXONやネットマーブル、Supercellなどのゲームでは、かなり前から普通に採り入れられていますね。

もちろんゲームの分野にておいてはそれぞれの工夫で行うべきですが、運用や配信などのシステム面においては、グローバル展開をしている企業の手法を標準に取り入れていこう、というのが最初から考えていた設計思想でした。

ですから、KLabのゲームでは独自のKLabIDやFacebookアカウントで紐づけておくと、どの端末からでもログインできる「マルチログイン」にも対応しています。この仕組みも5年ぐらい前から取り組んでいますね。

──:今でこそマルチログインやマルチデバイスは注目されていますが、5年前から実装されていたのですね。グローバルで活躍している会社やタイトルを参考にしていたからこその流れだと。

グローバルで成功したいという目標がありましたので、必然的にそのような仕組みを構築できているんですよ。

これは、将来の計画をどこまで見通しているかという話だと思うんですけど、”もしかしたらグローバルに持っていくかも”ではなく、”グローバルに必ず展開する”と考えていたんで、標準装備として「言語切り替え機能」や、「マルチログイン機能」は絶対入れておこうという思想になっているのです。

もちろん、事業的な観点でみれば、まずは日本でヒットさせることも重要な課題です。これだけ多くの会社が参入している状況ですと、どんなゲームが確実にヒットするかどうか分からないですよね。

ですから、日本でヒットしたら、その次は海外に持っていこうというところまで、事前の計画に落とし込む人はあまりいないかもしれません。その背景として、日本の国内のマーケット規模が今でもかなり大きいために、日本以外での展開の優先度合が下がる等、色々な事情があるとは思います。

『Lord of the Dragons』の話に戻りますが、私たちはこのタイトルを通じて、海外展開をするためには色んな障壁があると分かったので、同じ轍を踏まないように、最初から対策をした上で次のタイトルへ取り組もうとしました。

制作現場で都度バラバラに対応するのではなく、会社全体としてのルール化をすることで、社員の目線も合わせることができるようになり、事業計画に落とし込むのも容易です。

──:そのときから本当に世界を見据えていたって言えますよね。

『Lord of the Dragons』の海外展開では一定の手応えを感じました。世界規模でヒットしたら、もっと大きく可能性が広がるだろうなという期待があったので、どうしたらグローバルで勝てるか、勝つためにどのような準備をしていくかを考え、虎視眈々と狙っていました。

──:それが今につながっている訳ですね。

そうですね。先ほどKLabの特徴は「ロジカルに物事を捉えて組織や事業をつくっていくこと」と話しましたが、海外展開も、まさにこの特徴が上手く機能して進めてこれた、と思います。

■作品へのリスペクトと世界に広げる取り組み

──:海外展開において、日本と比べてのユーザーの違いやIP作品の取り扱いについて感じることはありますか。

海外においても、まずはユーザーさんがIPへの”作品愛”で手に取ってくれている部分もあると思います。ですので、世界中のどの国の方が遊んでも分かりやすくなるようなUIやUX、ゲームデザインになるように意識しています。

グローバルで、いろんな価値観やカルチャーを持った人たちが遊んだときに、ちゃんと迷わないでプレイしていただけるように作っています。

もちろん、それぞれの国と地域のユーザーさんが求めていることは異なるので、そこをある程度考慮しながらサービスをつくっていくバランス感覚も大事ではあります。

また、作品へのリスペクトが感じられるゲームにするというのは、すごく意識しています。

作品が好きな人がプレイしているが故に、作品への愛やリスペクトがないゲーム作りや運営にしてしまうと、お客さんの心が離れていってしまうので、本当にそこは力を入れています。いかにそのIPの世界観にひも付いた設計ができるかどうかが大事になってくるのではないでしょうか。

──: IP作品ゲームの世界展開化というところで、気を付けているところは、本当に作品へのリスペクトというところなのですね。

あとは、連載が終わっている作品は原作を追体験するだけではなくて、さらに世界観を広げるような取り組みを、版元様にご協力いただきながらやっています。『キャプテン翼』にしても、世界中のリアルなサッカーチームや選手とコラボをするなど、ゲームの世界観を拡げていけるような取り組みを意識しています。

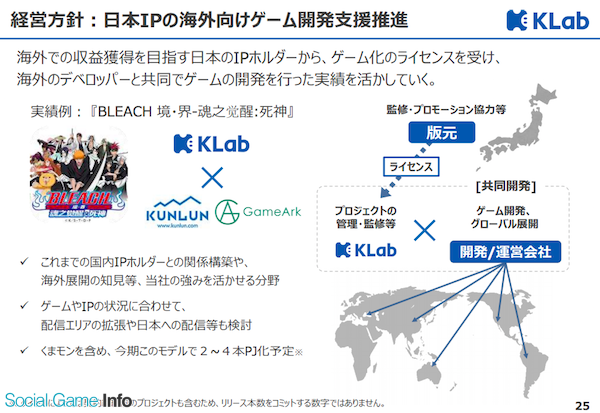

──: IP作品の世界を広げられるようなゲームを作っていくと。以前の発表でもあった『ジョジョ』のような海外展開を支援していくような取り組みも出てきた訳ですね。

実際に、日本のIP作品を持っている会社や原作者さんも、世界に広げていきたいというニーズとは多いものなのでしょうか。

▲日本のIPホルダーからライセンスを受け、海外のデベロッパーと共に世界展開を行う

開発支援プロジェクトも推進している。(決算説明資料より)

このようなお話を頂く機会は多くあります。海外展開となったときにパートナーが見つからないケースが多いようで、そういう場合に当社にお声掛けいただくことが多いです。

──:直接海外の会社と取引すると、いろいろな負担やコストはかかるでしょうね。

私たちが間に入ることによって、その負担を軽減させる。要は、作品を大切にゲームにしてもらうところのお手伝いをしているというイメージです。

──:なるほど。御社がずっと手掛けている海外展開やIP作品の取り組みはそういったモデルにもつながっているんですね。

■自社の強み改めて考えて産まれたジャンル戦略とEAとの提携

──:エレクトロニック・アーツ(以下、EA)さんとの業務提携も発表されましたが、こちらの経緯についてもお聞かせいただけますか。

私たちの事業戦略の1つとして、得意ジャンルに絞ってゲーム開発をしていくという“ジャンル戦略”を掲げています。

▲決算説明資料より

その戦略に基づいてパートナー企業を探していく中で、EA様と良いお話しができたという経緯になります。

──:EAさんとしても、KLabさんのそういったスタンスがパートナーとしてもわかりやすく、業務提携に至ったということなんですね。

この戦略を掲げるようになったのも紆余曲折があって、改めて自分たちの強みを見直す機会があったからなんです。

次の新作タイトルを企画検討している段階で、新しいIPで、かつグローバルで遊ばれるゲームを作ろうと色々と動いていたのですが、中々話がまとまらない時期がありました。

企画内容としては、グローバルで成果を上げるためにはこれだろうという、結構自信があった案だったのですが、どれも、うまくまとまりませんでした。

版元様からのコンペのフィードバックなどをお聞きしてうちに、企画としては上手くまとまっているのだけれど、所謂”無難にまとまりすぎている”企画に終始してしまっていた、と気づきました。

私たち以外にも色んなゲーム会社がいる中で、このやり方では差別化ができていないのではないかと。

──:多くのゲーム会社さんと同じ場に立って、同じような案を出す時点で分が悪いと。

そうです。自分たちの得意分野をまず何かを徹底的に分析する。それが”自称で得意”ではなく、第三者から見ても”KLabさんってそれが得意だね”と評価してもらえるようなことは何かを考えたときに、私たちが得意なのは単純に実績が出ているものの仕組みだ、となったんです。

それは何かと言うと、「スポーツ」と「アクションRPG」と「リズムアクション」。

これらのジャンルのタイトルはユーザーから一定の評価をいただけているから、この三つジャンルで提案していけば打率が上がるのでは、という仮説を立てて、この三つの仕組みを拡張していくような企画で様々な版元さんにアプローチしていこうとなったんです。

──:自分たちの強みを磨き上げて突き抜けたわけですね。そこもEAさんに響くものがあってつながったんでしょうね。

最終的にどのIP作品に決まったかは、現時点ではまだ申し上げることはできませんが、グローバル展開できるゲームの開発を進めている、とお伝えできます。

また、今後も新作タイトルを作りたいという話になった場合にも、基本的にはグローバルでの展開を常に考えています。

■注目すべきはクロスデバイス…これからもグローバルを見据えて

──:今後の展望や注目していることについてもお聞かせいただけますか。

今ではどこの国や地域でもゲームを遊んでいただけるようになってきているので、特定の地域だけに注目しているというよりは、世界中のユーザーに響く作品をどう作るかということがテーマだと思います。

もちろんマーケティングに関しては、国と地域によって文化や習慣が異なりますので、それに応じた施策を実施してく必要がありますが、世界中の多くの地域で受け入れられるような、ユニバーサルな面白さを持ったタイトルを作ることが、最も大切だと思います。

例えば、『フォートナイト』や『PUBG』は、もはや国や地域を選ばずに、グローバルで大流行していますよね。加えて、クロスプラットフォームのゲームが、さらに伸びてくのではないでしょうか。モバイルだけで閉じているんのではなくて、モバイルとPCと家庭用が、シームレスに行き来できるような。

クロスプラットフォームで一緒に遊べたり、ゲームをプレイする側としても、そのときに自分の適したデバイスで、ゲームにアクセスできるようなものが、どんどん存在感を増してくだろうと思っています。

──:最近だと『原神』も話題になりましたよね。

そうですね。垣根がなくなることで、ゲームの作り方も変わるのではないかと思います。『原神』は家庭用ゲームをモバイルでも遊べるようにしているという印象を受けているのですが、これは一つのアプローチだと思うんです。

逆に、モバイルに最適化された遊びやすいゲームを、PCや家庭用ゲーム機にも対応した作りをしたときに、PCや家庭用のコントローラーやキーボードでプレイしたときの遊びに耐えるよう、どうやって作ったらいいのかという点は結構考え所ですよね。

モバイルに最適化し過ぎて、今度はマルチデバイスでやったときに、印象の薄いゲームに見えてしまうかもしれませんので。

──:PCや家庭用を見据えた上でのモバイルゲームを作るのだと、また新しい幅が広がりそうですね。なるほど。ここでまた新しいゲーム文脈が変わるかもしれないと。

きっと変わるでしょうね。KLabでもテスト的にクロスプラットフォームやマルチデバイスで実装してみて、そこでフィードバックを得ながら練度を上げている段階です。

他にも、ゲーム内に広告型モデルを実装したり、『ブレソル』ではSteam版にも対応しています。

今すぐに事業的なインパクトを得る事は難しいかもしれませんが、いつかプラスに繋がる時があるかもしれないと思ったものはこの先を見据えて取り組んでいます。

──:最後に読者に向けて一言お願いできますでしょうか。

KLabでは、今後も益々世界で活躍するために、引き続き様々なことに取り組んでいきます。私自身もそうですが、会社としてやらない理由探しはあまりせずに、必要だと思ったことはやる前提でどう実現していくかという発想で取り組んでいます。

グローバル展開においても、今年から始めたクロスプラットフォームのような新しいモデルの導入に関しても、ニーズを感じそこに可能性を感じるのであれば、積極的にトライしていきたい。

マクロな視点で見たときに必要になるだろうということに関しては、あまり細かいことを言わずに、まずは検証でやってみて、どうやって収益化するかはやりながら一緒に考えようというスタンスで動かしていきます。

──:それが現在のグローバル展開に結果として繋がっているのでしょうし、これからもそれを突き詰めていくのですね。

昔からグローバルで遊ばれるゲームを作っていきたいと考えていますし、その為に新しいことにも取り組んでいきます。20年経った今でも引き続き一貫してこの取り組みは続けていきたいですね。

──:ありがとうございました。

KLab 企業サイト

会社情報

- 会社名

- KLab株式会社

- 設立

- 2000年8月

- 代表者

- 代表取締役社長CEO 真田 哲弥

- 決算期

- 12月

- 直近業績

- 売上高83億600万円、営業損益13億4200万円の赤字、経常損益12億8000万円の赤字、最終損益27億8200万円の赤字(2024年12月期)

- 上場区分

- 東証プライム

- 証券コード

- 3656