【CEDEC 2021】資料を資産に変えるスクエニの「SAVE PROJECT」…過去資料からよみがえる『Wonder Project J』開発過程を現在、そして未来に活かす

コンピュータエンターテインメント協会(CESA)は、8月24日~26日の期間、オンラインにて、国内最大のゲーム開発者向けカンファレンス「コンピュータ・エンターテインメント・デベロッパーズ・カンファレンス 2021」(CEDEC 2021)を開催した。

本稿では、「資料を資産へ、スクウェア・エニックスにおけるゲーム開発資料発掘プロジェクト [Wonder Project J編]」と題したセッションの模様をお届けする。

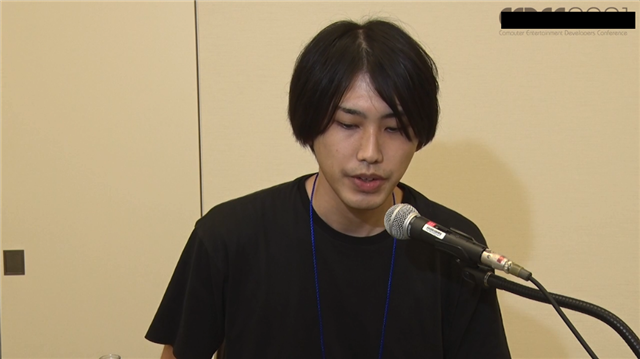

登壇者は、スクウェア・エニックスの三宅陽一郎氏(テクノロジー推進部 リードAIリサーチャー)と、藤本広貴氏(第四開発事業本部ディビジョン1(プロデュース&制作)、シニアマネージャー/プロデューサー)。

▲左から、藤本広貴氏、三宅陽一郎氏。

第一部では三宅氏が、スクウェア・エニックス社内で進めている、過去資産のサルベージプロジェクト「SAVE PROJECT」について紹介していった。

立ち上げたばかり同プロジェクト。メンバーは3名(専任ではなくそれぞれ本業がある)で、それぞれの長所を活かしつつ相互連携しているという。

開発者は比較的ベテランで、その経験から多くの資料の分類・由来の判断をしている。また、メンバーの1人は同社の業務全般に精通し、他の各部とのコミュニケーションをとっているとのことだ。

▲本プロジェクトはスクウェア・エニックスのみならず、グループ全体の過去資産を対象としている。

当初は、「過去の資料がどれくらいの量があるか明確にはわからなかったが、調べると倉庫に1万箱以上あった」(三宅)そうで、フォーマットも時期によってバラバラだった。「これらをどうやって発掘・整理するかが課題だった」と三宅氏は話した。

過去の資料は、各部署ごとに独自の管理をしている場合があり、例えば一つの段ボールを開けると紙の資料や攻略本、過去のROMや基盤があるそうだ。

三宅氏は「紙資料はPDF化して、最終的には誰でもアクセスできるような形を考えている」という。管理フォーマット化の目的は、内容物の可視化。箱の中に何が入っているかリストを作ることにした。

インデックスを作ることで、迅速に何が入っているか検索して取り寄せることができるようになる。三宅氏は「こういった試みは、各社が行おうと考えていると思うが、スクウェア・エニックスではどうやって始めたか参考になれば」とプロジェクト発足の経緯を語っていった。

始まりは2019年夏。資産管理のために、旧エニックスのデータを調査したという。通常はデジタルライブラリという形で管理されているが、探してみたところ見つからない。

そこで倉庫から現物を取り寄せようとしたが、「どの資料がどの箱にあるのかわからず、何となく該当するものを倉庫からまるまる取り寄せた」と三宅氏。

そして箱を開けてみると、開発資料や設計資料を発見。「やはり体系的に管理しなければならない」(三宅)と感じたそうだ。

三宅氏は「CEDEC 2018でバンダイナムコエンターテインメントさんが、資料のアーカイブに関する発表をされているのを拝見しました。それも参考にしながら、スクウェア・エニックス社内で独自のプロジェクトを立ち上げようと考えた」という。

基本的に同社の資料は倉庫内に管理されており、箱のラベルで大まかな情報はわかるものの、詳細はなかなか見えにくく、1つ1つ開けて中身を調べていたそうだ。

中身は整理されているものもあるが、そうでないものが多い。また、保存状態は必ずしも良くなかった。三宅氏は「引っ越しの時に、とりあえず箱に詰めて倉庫に送ったというものも多く、誰も現状を把握できていない。会社として大きな財産が眠っているので、これを整理したい」と考えたのだ。

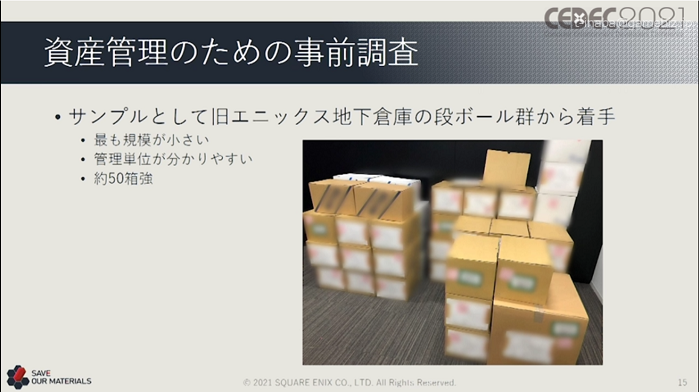

2019年冬には、一度50箱の中身を調べてみて、大まかな状況を把握した。そのうえで、これからどういうアクションを起こせばいいか? いきなり1つ1つ詳細に調べるのか、それとも大まかに全て調べるのか考え、いろいろ分類する前にまずは内容のリスト化をしようと方針が決定。

管理フォーマットの定義、作業マニュアル作成、必要機材の洗い出し、予算を算定するなど対応策を検討したのち、いよいよプロジェクトが始動した。

2020年春になり、同社社長へのプレゼンを実施。バンダイナムコエンターテインメントの事例を紹介しながら資料が資産になるとはどういうことか説明し、プロジェクトの承認を受けた。

小規模ではあるが、人員のアサイン、年次目標を設定して始動したこのプロジェクトは、細く長くという基本スタイルを考えていた三宅氏。物理メディアのデジタル化作業のためには出社が必要だったが、コロナの影響、緊急事態宣言下による出社の原則不可(在宅ワーク)という状況になり、作業が滞ったそうだ。

もっとも大きかった影響は、在宅ワーク推奨によるオフィス縮小の可能性。それに伴い開発資料、特に個人管理の資料が廃棄されつつある危機に直面したのだ。

それを食い止めるため、三宅氏は「まず、"個人資料は廃棄せず我々のプロジェクトに渡してください"というお願いを映像にして、全社向けに配信した」という。すると色々な問い合わせがあり、全社的にその存在が認知され、プロジェクトは推進した。

在宅ワークによって個人の荷物を整理する状況になり、資料の破棄、整理にともなう裁断を防ぐためには、「このタイミングでやるしかなかった」と三宅氏。「細く長くのつもりが、いきなり太くなってしまったが、総務部など他の部署と連携したことで、色々な部の状況がわかり、加速的に資料の回収が始まった」と振り返った。

そして現在、色々な依頼が他部署から来るようになったそうだが、「まだまだ倉庫には膨大な資料が眠っています。まさに"俺たちの戦いはこれからだ!"という感じです」とまとめた。

■過去の資料から振り返る『Wonder Project J』制作エピソード

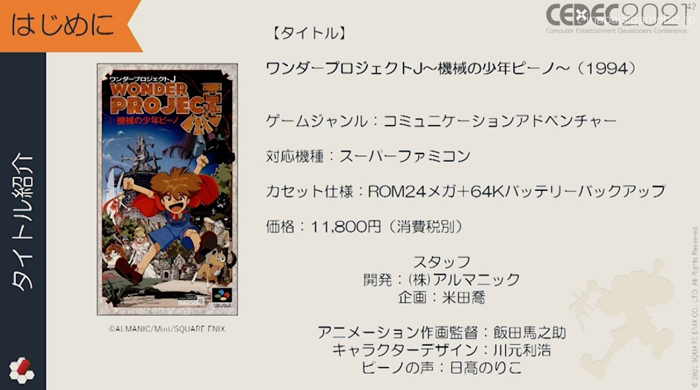

第二部では、今回のプロジェクト活動の中で得られた具体例の一つとして、『Wonder Project J』(1994)の詳細な開発資料とともに、当時の同タイトルのプロデューサーである藤本氏が、SFC時代のゲーム業界を振り返りつつ、どのようにゲームを制作していったのかを語っていった。

『Wonder Project J』は、コミュニケーションアドベンチャーというジャンル。主人公ピーノが画面の中で動き、その行動に対してプレイヤーがほめたり叱ったりして能力を伸ばし、行動パターンを増やしながら様々なクエストをクリアしていく、という内容のゲーム。

27年前に発売された本作の資料を見て、「当時の記憶が蘇るとともに、今とは違うゲーム制作環境を現在に伝えることで、今後のクリエイティブの参考になるかもしれない」と藤本氏は思ったという。

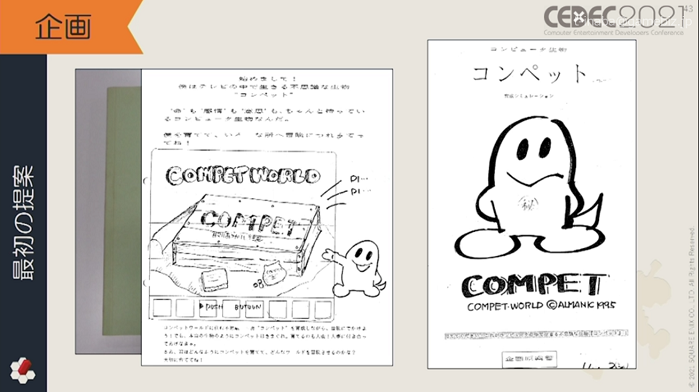

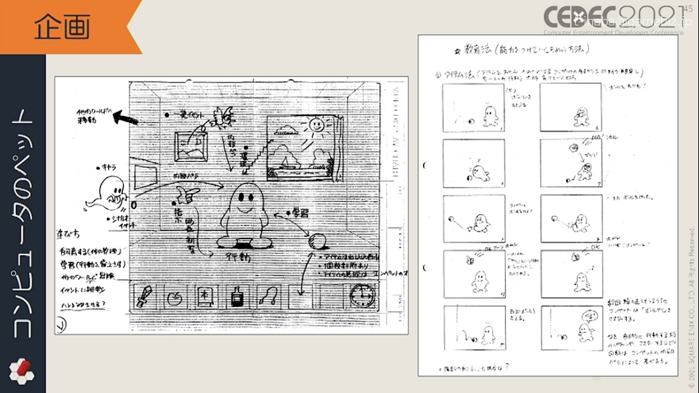

『Wonder Project J』の企画の前に、実は「コンペット」という名称の企画があったそうだ。「当時、新しいものを作りたい考えていた。その時、マッキントッシュで画面の中の犬に芸を教えるだけゲームがあり、そこに着想を得て考えた」(藤本)が「コンペット」だった。

なぜ新しいものを作りたいと思ったか? その理由は当時のエニックス社長から言われた言葉にあるという。

「世の中にあるゲームは同じものばかり。例えば年間100作品発売されたら、97作品はすでに存在しているほとんど同じようなジャンルのゲームで、それ以外の3作品が全く新しいゲーム。そして、100作品の中からヒットするのは5作品。その内、4作品は97作品の中から出てくるが、1作品は新しい3作品の中から出る。97分の4より、3分の1のほうが確率が高い。だから新しいものをつくりなさい」

その言葉を聞いて、藤本氏は新しいものを作ることに邁進したというわけだ。

上の写真が、先の「コンペット」の企画書。

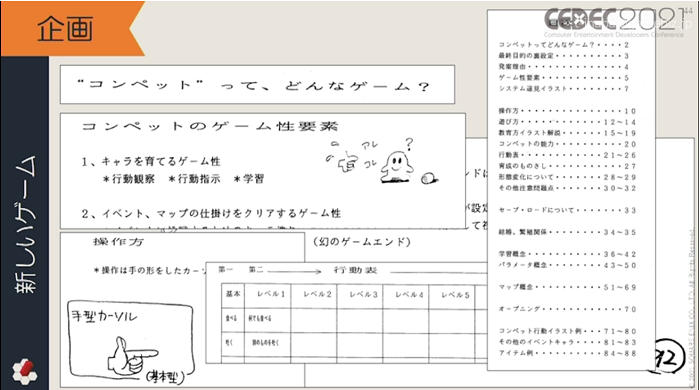

藤本氏いわく「ゲーム自体は斬新で新しかったので、どういう内容なのかをしっかりプレゼンする必要があった。ゲーム性や操作方法、パラメーターの設定など色々考えたり、ストーリーのプロット、裏エンディングも企画の段階から想定した」という。

企画書を作成し、「コンペット」の斬新さは評価された。しかし、「ゲームとしてのおもしろさを伝えることが中々うまくいかなかった」(藤本)。

そこで改めて、本当に何がおもしろいのか考えたという。当初は、画面の中のペットを育てることがおもしろいと思っていたが、突き詰めていく中で「ゲームの中にペットがいることがおもしろいのではなく、画面の前にいるプレイヤーと画面の中のキャラによるコミュニケーションがおもしろいのだ」と気づいた藤本氏。

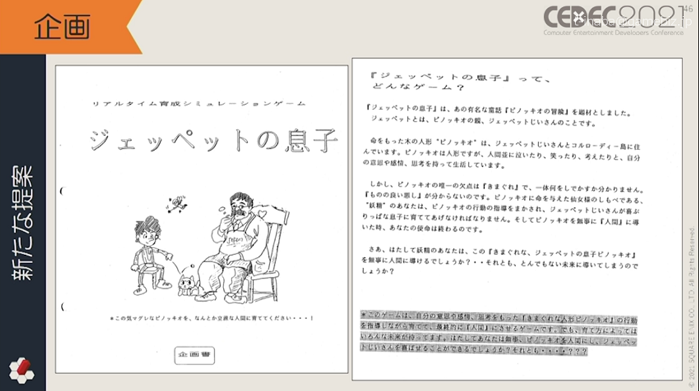

プレイヤーとゲームキャラのコミュニケーションをゲーム化しよう。そう考え企画を練り直し、「ジェペットの息子」という、のちに『Wonder Project J』の元となる企画が誕生した。

「ジェペットの息子」の企画を立ち上げた際、藤本氏は「画面の中にいる何とコミュニケーションをとれたらおもしろいのか?」と考え、「画面の中に人がいて、コミュニケーションをとれたらおもしろい」という結論に至ったという。

ただ、ゲームということで、人間のキャラだとコミュニケーション中に変な行動をするとどうしても違和感を感じてします。その解決策として、「人間ではなくピノッキオという木の人形を主人公にした」(藤本)。

次にセールスポイント。スーパーファミコン初の育てゲ―であることや、アニメーションを取り込んだ動きの表現など、当時としては斬新な手法をセールスポイントとして設定した。また、当初はマルチエンディングも考えていたそうだ(実際はマルチエンドではなくなった)。

それらを踏まえ、斬新さは伝えられたが、おもしろさを伝えきれなかった「コンペット」から、どこが改善されたのかを「ジェペットの息子」の企画書に落とし込んでいった。

「とにかく新しいゲームで、どうやって内容を理解してもらうかが課題だった」と振り返る藤本氏は、そこから何度もプレゼンを行い、伝わっていないと感じたら、よりわかりやすく詳細な企画書を作りプレゼンを重ねていった。

また、当時は「〇〇みたいなゲーム」と説明するのは絶対にNGだと教わったという藤本氏。「なぜなら、〇〇みたいなゲームならそのゲームでいいじゃん、となってします。つまり、その時点で新しくないと宣言しているようなもの。だから、そうならないように企画を考えた」とした。

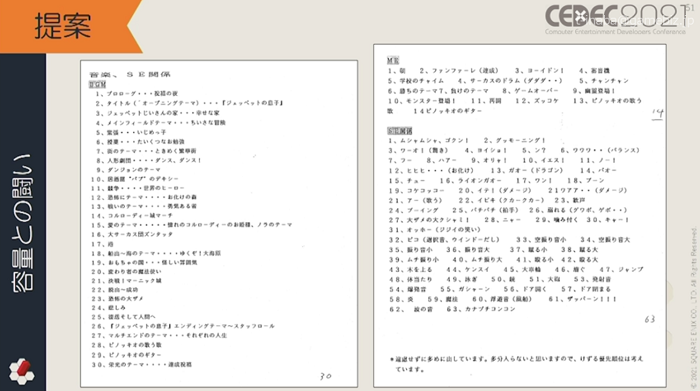

試行錯誤した結果、「ジェペットの息子」企画書のボリュームはどんどん増え、最終的に133ページにも及んだという。

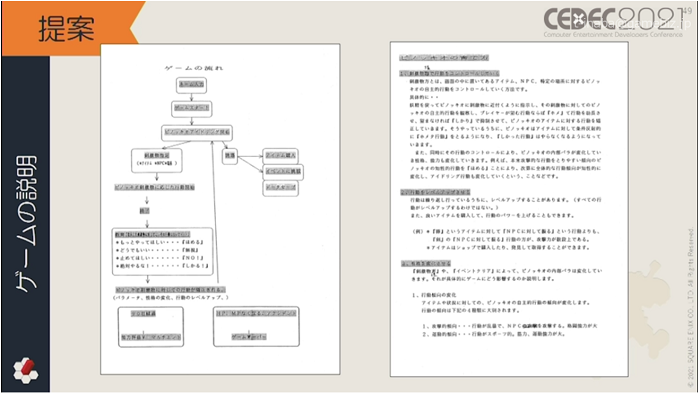

▲ゲームの流れや、ある行動に対してほめるかしかるかで行動を覚えるという原型となる育て方についても企画書の段階で記載していた。

こうしてゲーム内容に関して伝わったところで、次に実際に作ることができるのかを含めて考えていった。

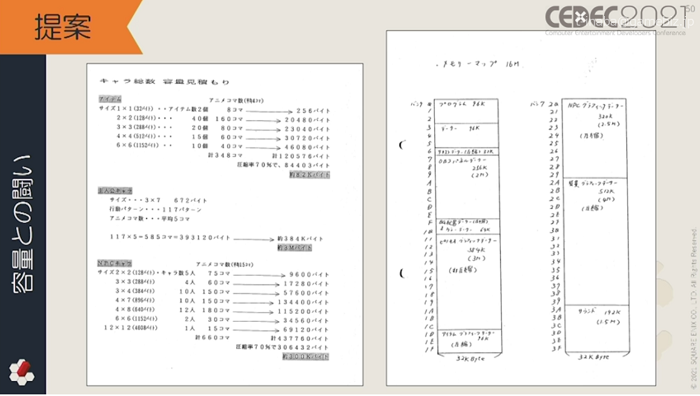

「今のゲームはある種限りなくデータを使えると思うが、当時のゲームはROMカセットなので容量に制限があった」と藤本氏。『Wonder Project J』は最終的には24メガビットだったが、企画段階では16メガビット(※)を想定していた。

※16メガビットは、今でいうと2メガバイト。PCのスクショをBMP保存するとその容量はだいたい2メガバイトというイメージ。

藤本氏は「当時はどのパートをどれくらいのデータ量で収めるか、どこを残してどこを削るかなど、限られた容量と戦いながらゲームを1本作っていました」と語った。

最終的には企画の段階から作り込んでいき、ゲームの中に入らなかったものも含め、想定できるものは全て入れて、そこから削っていこうと考えたそうだ。

▲容量が足りない時には、容量を食う音楽、SEが真っ先に削られたという。

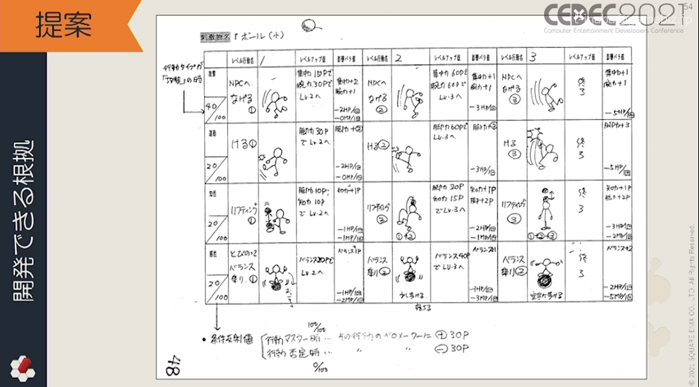

▲主人公の動きのパターンや、アイテムに対してどのような行動をするかの一覧なども企画の段階で作り込んでいた。

なぜ企画の段階でここまで作り込んだのか?

その理由を「本当に開発できるのか、いざ作る際にどうやって指定するのか、という回答として、しっかり体系化して実際にプログラマーなどに伝えるための資料としてまとめる事まで最初から考えている、ということを証明するために、開発できる根拠があることを示すために作った」と藤本氏は明かした。

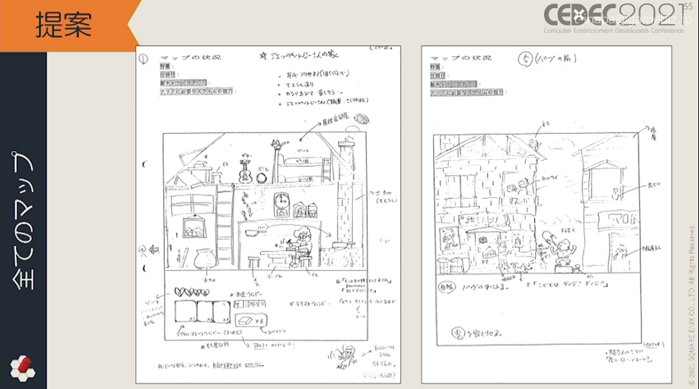

▲企画の時点から、考えられる全てのイベント、マップも設定していた。

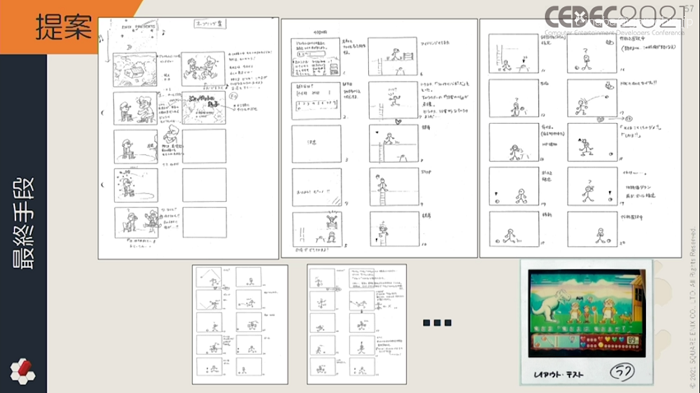

▲画面構成やエンディングも企画の段階からある程度想定していた。

このようにして完成した『Wonder Project J』企画書。だが、それでもまだ会社から承認をもらうことができなかったそうだ。ゲームの仕組み、やりたいことは理解してもらえたが、結局ゲームがおもしろいのか? プレイヤーはどんな体験をしてどんな気持ちになるか? 「そのもっとも重要な部分が伝えきれていなかった」と藤本氏。

そこで最終手段として、実際にゲームをスタートしてプレイヤーが行う一連の流れを絵コンテにし、上司の部屋の壁にずらり並べてゲームの流れや遊びを全て説明したそうだ。

その結果、ある意味熱意が通じて企画の承認を得ることができたという。

「当時はみんなが常に新しいことに挑戦しようとして、それをわかってもらうところで苦労していた。だから当時エニックスから斬新な発想のゲームが結構出ていた」(藤本)。

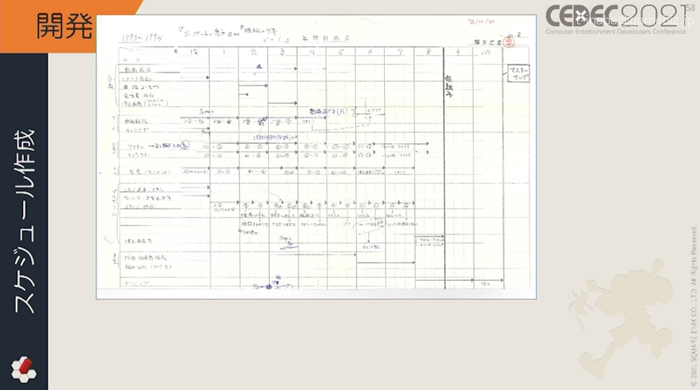

そしていよいよ開発へ。藤本氏が最初に着手したのはスケジュールをきることだった。

当時は手書きでマスターアップまでの年間、月毎のスケジュール作成し、管理していたという。

そのため「ゲームが出来上がるために、どのような工程が必要なのかを学ぶことができた」と藤本氏。「今はもらったデータをコピペすれば完成するところもあるので、どんなことをやっているか内容を深く見なくても作れてしまう。効率が良くなった分、学べるチャンスは減ってしまったのかなと思う」と続けた。

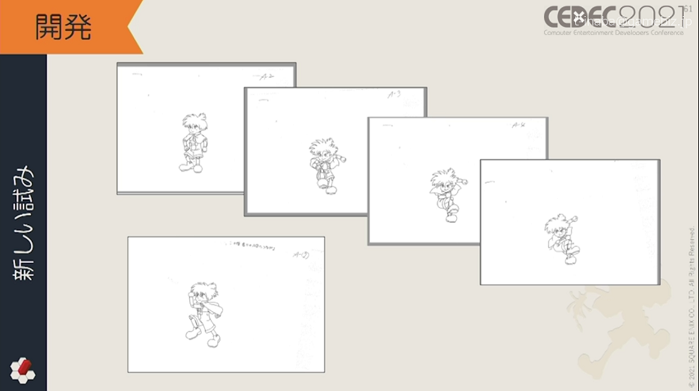

▲本作は一流のクリエーターを制作陣として起用していた。スケッチの段階からも質の高さがうかがえる。

▲キャラクターの動きはアニメーションを取り込むことで生きているように見せることを表現。

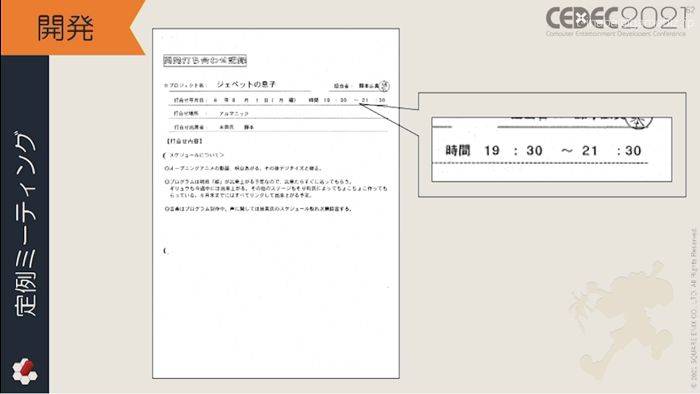

また、開発を進める中で毎週定例会議を行っていたそうだ。内容はスケジュールの確認、問題事項について話し合っていたという。当時ミーティング開催時間は遅めだったが、「これは日中は開発に専念してもらいたい」(藤本)との考えがあったという。

▲当時、藤本氏と米田ディレクターは、定例の後に第二企画室(居酒屋)に移動して今後の企画の内容について話し合ったという。

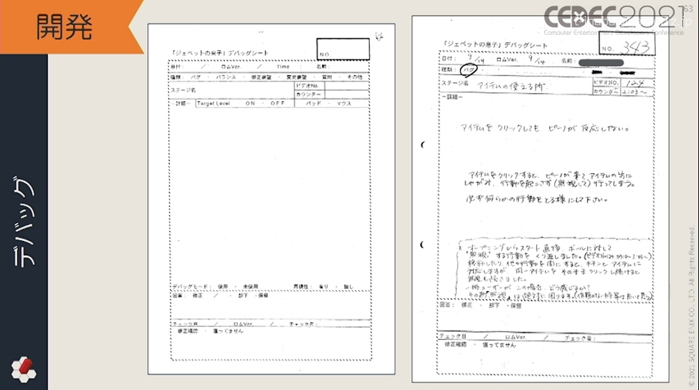

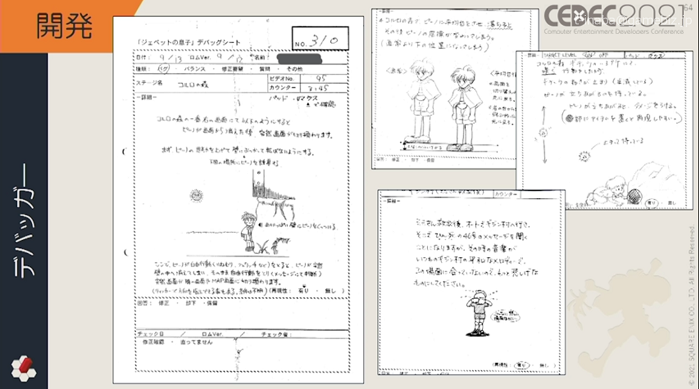

下の写真は、当時使っていたというデバッグシート。ここに発生したバグを記載してFAXで開発会社に送っていたそうだ。

当時は、バグ発生シーンをビデオに録画し、プログラマーに見せていた。物理的にビデオを送る必要があり、宅急便やバイク便、自ら持参することもあったという。さらに、ビデオは重ね撮りしていくと画質が悪くなり、映像を見てもバグの内容がよくわからないこともあったそうだ。

「今はデジタルだから録画しても劣化しないし、ネットで映像も送れるので便利になったなと思う」とは藤本氏。

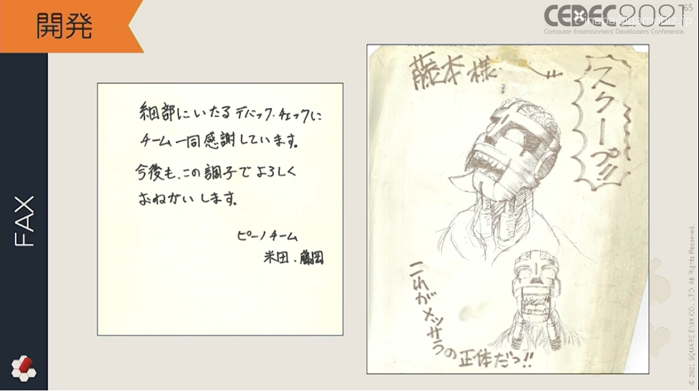

また、デバッグシートにバグの現象を書いてもらっていたそうだが、デバッカーがよりわかりやすくするために、わざわざイラストを描いてくれることもあったという。

考え方によっては、絵を描いている暇があったら別のバグを見つけてほしいと思えるが、藤本氏は「あえてイラストを描いてくれる事が良い効果をもたらすこともあります」という。

開発陣にとってデバッグ期間は時間に追われる大変な時期だ。

「そこでイラストまで描いてがんばってくれているデバッカーがいると感じることで連帯感も生まれるし、ちゃんとバグを直していこうという機運が高まります」と藤本氏。「ゲーム作りに関しては、効率だけではないと思っています。あえてFAXなどアナログなもので遊び心を入れることは当時の良さだった」と振り返った。

▲デバッグチームも開発の一員という気持ちや、ゲームへの愛着もあり、デバッグシートのイラストにも力が入っていた。

▲逆に開発チームからデバッカーに感謝のメッセージを送ることも。互いに信頼関係が築けていたことがわかる。

こうしては『Wonder Project J』完成。ゲーム発売後は、攻略本やCMを作ったりラジオに出演したりと、現在と変わらないプロモーションを行った。結果的にユーザーにも評価され、いまでも愛されている作品になった。

今回の「SAVE PROJECT」を通じて、「過去の資産から当時の話をしましたが、いまも昔もおもしろいものを作りたいというゲームクリエイターの想いは変わらない。ただ昔よりも色々と便利になって効率も良くなり、ゲーム制作をビジネスとして計算、進行しやすくなった」と藤本氏。

もちろん、それ自体が悪いということではないが、「不便だったからこそ工夫したり、効率の悪さを想いや行動でカバーしたり…新しいものを作ればヒットするという根拠のない自信と、プレイヤーに楽しんでもらいたいという情熱とやる気で突っ走ったことは、いま振り返ると良かったと思う」とした。

そして「昔と今では状況も違うし、昔のほうが良かったと言うつもりは全くない」と前置きしつつ、「ただ、今は便利になって効率化された分、そこにかける労力は昔より削減されている。だから削減された分の時間を、よりおもしろく、新しい、世界中のプレイヤーに楽しんでもらえるもののために使ってみるといいのかなと思っております」とメッセージを送った。

■三宅氏より「SAVE PROJECT」まとめ

第三部で再び登壇した三宅氏。

『Wonder Project J』の詳細な振り返りについて、「こういった話は、過去の資料がきちんとアーカイブされていて、それを当事者が見て振り返ることができる点が大きい」とし、「過去の資料をアーカイブ化、資産化して有効に活用することが、現在の開発にとって実は重要です。単にライブラリ化するのではなく、今いる開発者にとって重要な資産となっています」と説明した。

開発が終わった瞬間は、もう資料はいらない、破棄してもいいのでは、と思ってしまいがちだが、「資料は時間が経てば経つほど価値が上がっていくものである」と三宅氏。過去の資料から当時の開発の在り方、体制などがわかるので貴重であるとした。

そして今回のセッションのように、対外的に発表する価値もあるため、広報支援にもなるとのこと。

さらに、今はとくに遠隔で仕事する人も多く、会社への帰属意識が中々持てない問題もある。三宅氏は「場所があれば同じオフィスで一体感を得られるが、それが失われつつある中で、会社のルーツを明確にする役割が過去の資料にある」という。「そういう意味でも、きちんと資料を整理して、それぞれの会社のルーツを明確にすることで人事支援としても価値を持つと考えています」とした。

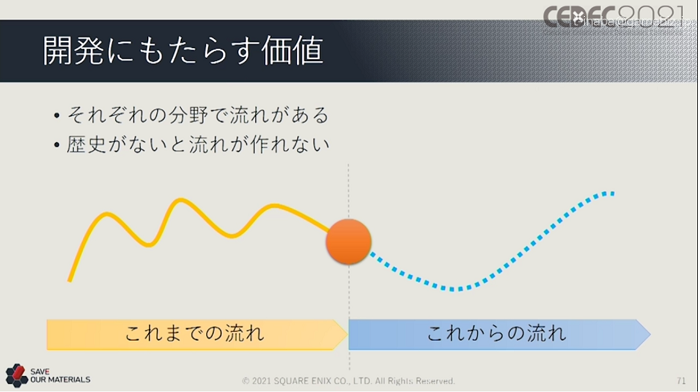

また、「過去の資料からこれまでの流れがわかり、その結果これからの流れもわかってくる」とも。

歴史は繰り返すので、これからの流れを読むためにも資料を整理して過去の流れを構築することが大切だそうだ。「ベテランなら過去の会社の流れもわかるが、新人の立場だとそうもいかない。誰もがわかる形できちんと提供することは社員教育、新人教育においても重要」だという。

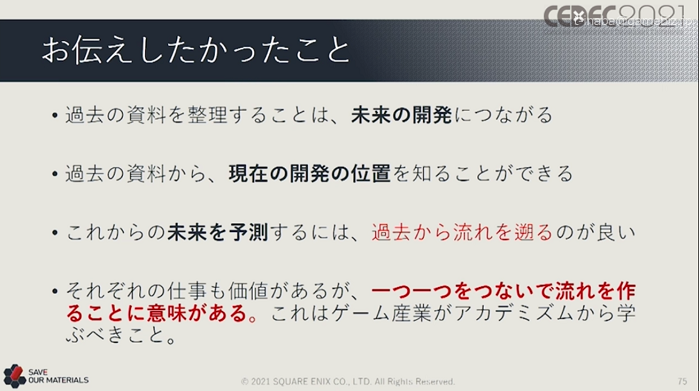

最後に三宅氏は、「SAVE PROJECT」を通して伝えたかったことを以下のようにコメントした。

「過去の資料を整理する事は、単なるライブラリでなく開発につながります。特に若い世代に会社のルーツや開発の歴史を伝えていく事が必要です。過去の資料から今我々がどこに立っていて、何ができて、何ができないか? それを知ることができます。また、ゲーム業界は未来を予測することも重要。過去の流れから未来を読む。会社のアイデンティティの上に未来を見つけるというのも大切な事です。どんな仕事でも、会社全体に見える形できちんと残していく。過去にさかのぼって、過去を掘り起こして、そして現在の開発においてもしっかり残しておくことが、未来につながると思っています」(三宅)

会社情報

- 会社名

- 株式会社スクウェア・エニックス

- 設立

- 2008年10月

- 代表者

- 代表取締役社長 桐生 隆司

- 決算期

- 3月

- 直近業績

- 売上高2428億2400万円、営業利益275億4800万円、経常利益389億4300万円、最終利益280億9600万円(2023年3月期)