コンピュータエンターテインメント協会(CESA)は、8月24日~26日の期間、オンラインにて、国内最大のゲーム開発者向けカンファレンス「コンピュータ・エンターテインメント・デベロッパーズ・カンファレンス 2021」(CEDEC 2021)を開催した。

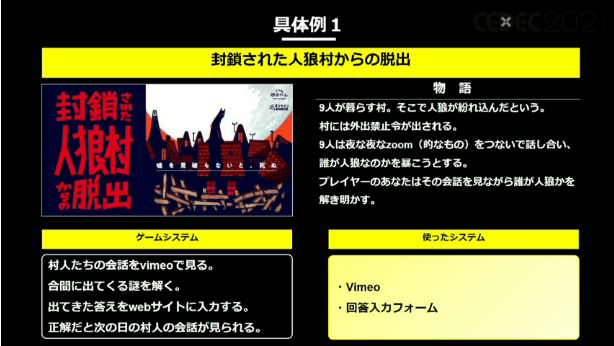

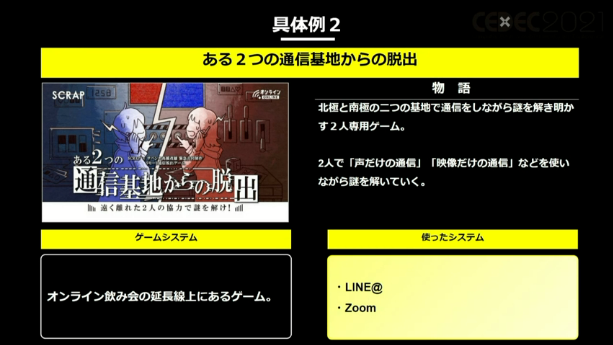

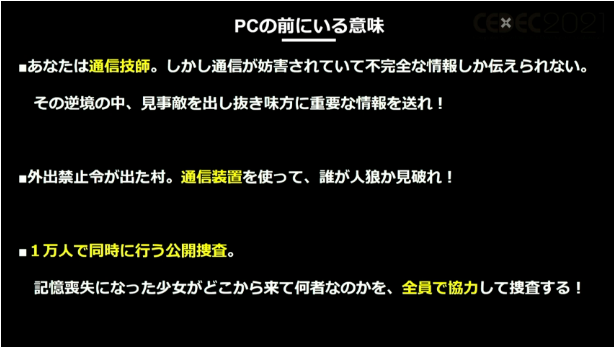

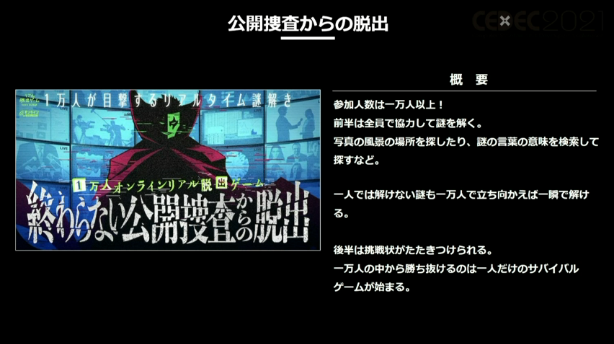

オフラインイベントばかりを作ってきたSCRAPが「オンラインリアル脱出ゲーム」に向き合うこと約1年。本セッションでは、多数のタイトルを開発して見えてきたポイントを、ゲーム企画~制作の流れと共に紹介した。

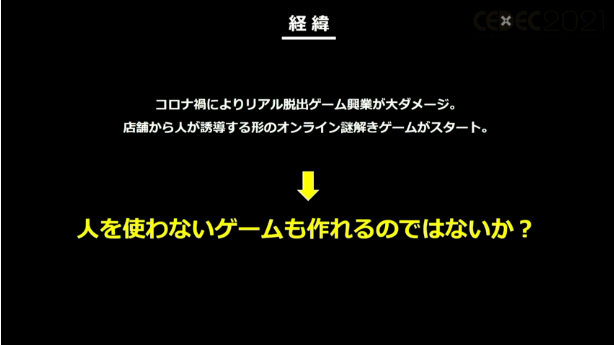

まず加藤氏は、SCRAPがオンラインリアル脱出ゲームを制作することになった経緯を説明する。同社は、13年前から”リアル脱出ゲーム”という体験型の謎解きイベントを作ってきた会社である。しかし、昨年初めからのコロナ禍でイベントが逆風に合い、お店に人が来ない・お店を開けないでほしいという要請が都や国から来るように。会社がかなり危機的な状況に陥った中、今までリアルで培ってきたものをデジタルに落とし込むという形でオンライン謎解きゲームを作ることとなった。

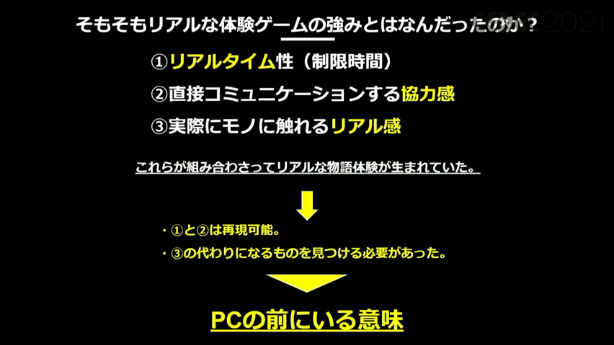

コロナ禍の初期は、いつかコロナもなくなって立ち直るのだからリアルなイベントを作り続けようと思っていたという。周りからは「ネットのゲームを作れば?」という声もあったが、それは肩を壊した野球の投手に「サッカーをしろ」と言っているようなものだと例え、リアルのイベントとデジタルのゲームがかけ離れたものだと思っていたと説明した。

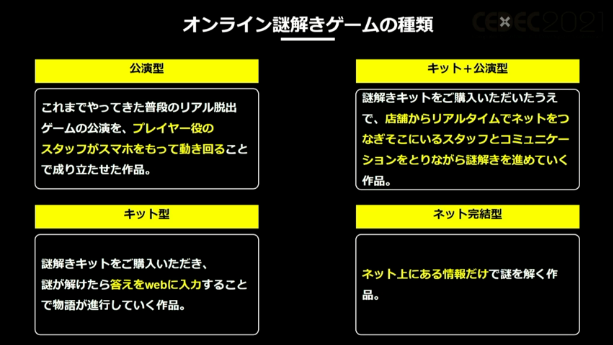

しかし、人が来ないことから危機感を感じた店舗のスタッフたちが、人が誘導する形のオンライン謎解きゲームをスタートさせたことが始まりとなる。これは普段、実施している店舗でのゲームを、スタッフがスマホを通してお客様の目や手になって伝えることで進めていくというものであった。

▲ここからは1ヶ月に2本ずつのペースでオンラインリアル脱出ゲームを制作することに。

まずは”リアルタイム性”、同じ時間の中で物語が進行していることにある。1時間以内に謎を全て解き明かして脱出しなくてはいけないという設定自体が、ほとんどのデジタルゲームにと比べても特殊なものとなっている。制限時間が設けられていることで「失敗」という概念が強くなり、ほとんどの人たちが失敗するゲームを作り出すことができ、失敗することがエンターテインメントになった。

(取材・文 編集部:山岡広樹)