【ATDC特集#2】日韓ポジションの大転換:『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』大成功モデルから学ぶこと~第15回アジアテレビドラマカンファレンス@石川県加賀屋 ~

日韓を中心とするアジアで活躍する放送作家(脚本家)・プロデューサー(制作者)を約200名集めた「第15回アジアテレビドラマカンファレンス(ATDC)」が開催された。今回何が特別だったかといえば、過去2006~19年の過去14回はその主催が「韓国」による招致だったのに対して、第15回となる今回から「日本」が主催し、招致するものとなった。これまで韓国政府の助成によって成り立っていた同カンファレンスが、日韓ドラマのつながりを深めるイベントの重要さを感じた日本側が企業版ふるさと納税スキームを使ってようやく開催にこぎつけたのだ。2年かけて実現した32年半ぶりのドラマカンファレンスに取材をした。

■ライセンス担当任せは「間違い」、日本の映像制作会社はIPビジネスに目覚めなければならない

第一回目のセッションは、日・中・韓それぞれで成功作をつくりあげた3名のプロデューサーの発表から始まった。

中国の陳偉忠氏は中国のドラマ制作のトレンドについて語った。中国ドラマはもともと時代劇が人気だったが、コロナ影響で紫禁城などの歴史的ロケーションを使った撮影が難しくなった。そうした中、陳氏は「検察」という職業モノに挑戦し、『公訴精英Prosecution Elites』でそれを一大人気ジャンルに持ちあげた。中国共産党第20回全国代表大会にむけて検察院の賛辞をメインテーマに、華麗なストーリーと緻密な筋書きで中国共産党の難局と紆余曲折を描いたハイクオリティな全40話のドラマであり、浙江省、江蘇省、湖南省など資金力のある省の放送局すべてで放送されている。2022年末にはCCTVの天気予報(≒ほとんどの国民が見ている番組)を超える記録的な高視聴率となった。

撮影にあたっては400~500名の巨大なチームで22年3~6月で120日かけて撮影がされたが一時はスタッフが一斉にコロナに罹り、大変な状況下での撮影でもあった。だが市場は22年末にゼロコロナ規制の解除と経済開放によって急激な好転をみせている。中国の映画市場は春節の間だけで100億元(約2000億円)の興行収入となり、1.4億人が映画をみた計算になる。2019年のコロナ前を超える結果となり、今後も中国における映画市場のポテンシャルは巨大であることが伝えられた。

中国が韓国と共同制作をはじめたのは『危険な関係』(2014)の時期から。その後どんどん共同制作のスキームが増えていっている(残念ながら日本との共同制作実例は伝えられていなかった)。一つのチャンネルでの放送という選択肢は希少なものになり、今後は共同制作作品をいかにマルチチャネルで多くのプラットフォームに展開するかを考える時代に入っている。

次に登壇したのは日本テレパックプロデューサーの黒沢淳氏。『正直不動産』(2022、NHK総合)でもプロデューサーを務めた同氏だが、過去2作で(国際映像取引カンファレンスの)MIPCOMの受賞歴がある。『愛を乞う人』(読売テレビ、MIPCOM Buyers award for Japanese Drama2017奨励賞)と『正体』(MIPCOM Buyers award Japanese drama2022グランプリ賞)である。

日本の制作会社はIPビジネスに目覚めなければならない、と強調する。これまでは放送局から受託の形で制作を行い、作品がどうすればよくなるかだけを考えてきた。だがこの受注―納品―放送という関係性に甘んじて、権利などはすべてライセンスの担当者に任せてきた姿勢は、「大きな間違いだった」と断言する。

世界中の人々が動画配信のプラットフォーム普及によって顧客になった。テレパック自身も年間利益の半分近くが(製作費ではなく)「番組販売」になってきた。そうした中で下がり続ける製作費の中でいかにクオリティを落とさずやるかという「中身」だけを考えてきたプロデューサー達は、「後工程」としての売り方に今、はじめて目を向ける必要性に直面している、という。『正体』は一部自分たちでも権利を確保し、国際的な商談の場所に出ていく先に自身の名刺代わりにもなった、という。

私自身もMIPCOMに参加したことがあるが、社長やプロデューサー自身が売り込んでいる海外の制作会社に比べて、日本は放送局が代理で販売、かつ制作には携わっていない海外ライセンス担当者が数百本あるメニューの1本として売っている姿が印象的だった。作品別の話をしようにも、詳しい話はわからないのでのちほど担当者からメールを、という対応であった。「売る場」に制作者自身が一切タッチしていない、という点は中国・韓国含めたアジアとは大きく姿勢が異なっていた記憶がある。

『正体』で海外パートナーからもらうフィードバックが、今後の制作にも生かされるという黒沢氏。セルビアで「『正体』はどこの国を舞台にしても適用できる」と言われることが嬉しかった。以前の作品『坂の途中の家』は番組販売で、予想に反してフランスで大きくヒットした。子育て中のモラハラ、というテーマはどの国にいっても普遍的なテーマを取り扱った。こうした海外で予想外の反応を得られる結果も含め、もっと外にもっていくことをドラマ制作も考える時代であることが何度も語られていた。

■圧倒的な韓国ドラマの「売り方」、ゲーム化・Webtoon化・NFT化を推進する制作会社

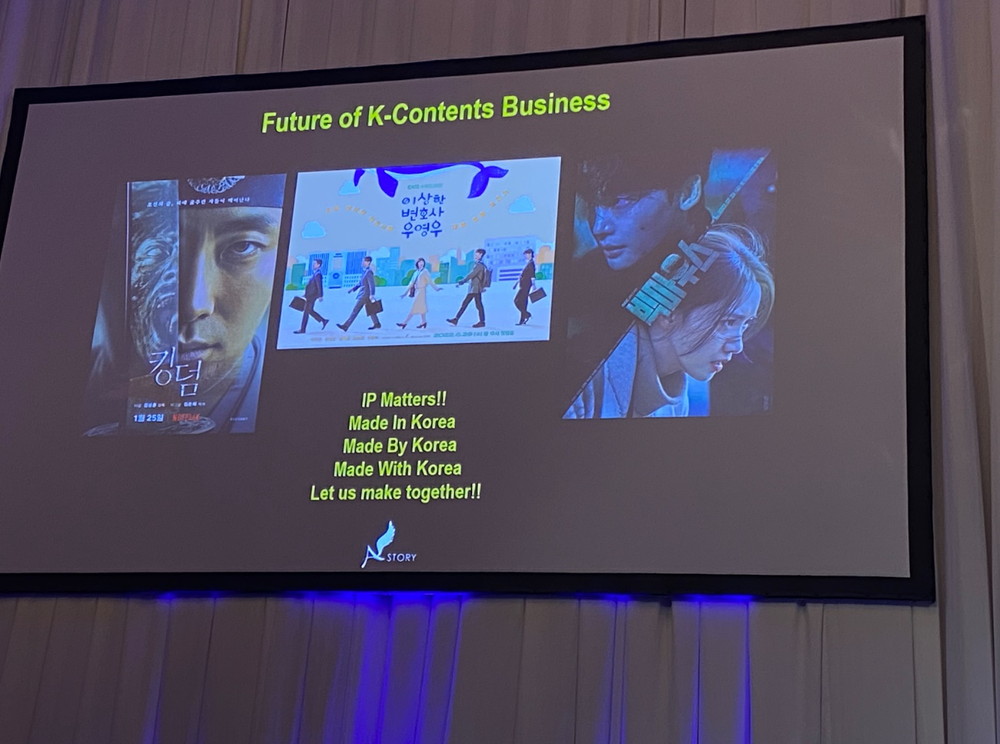

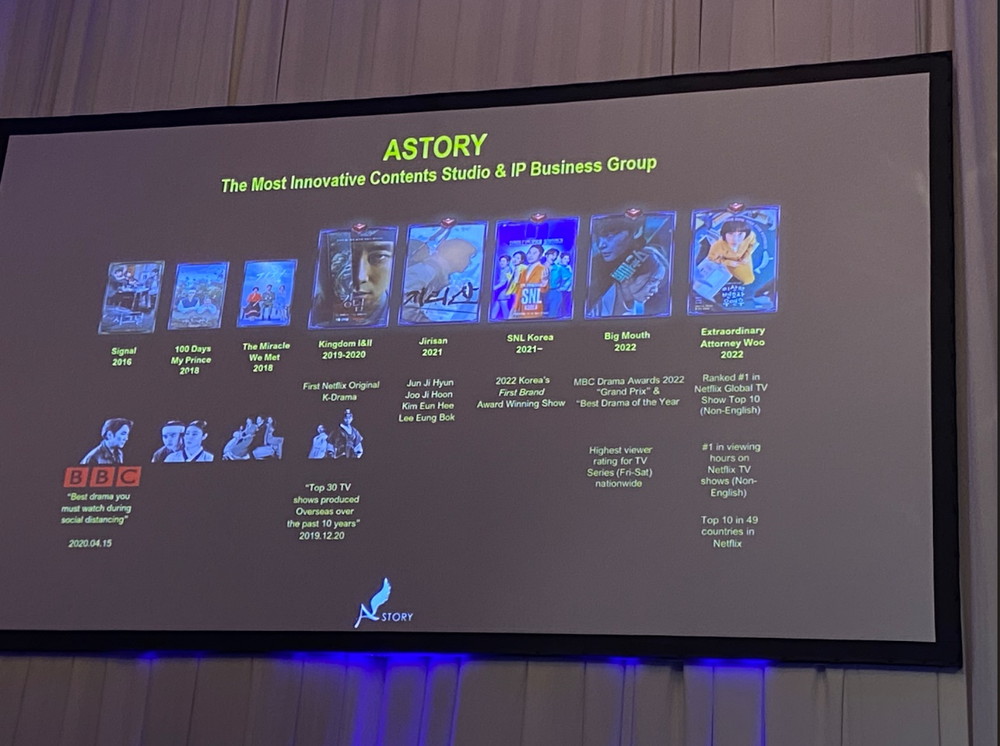

3人目の登壇者となるハン・セミン氏は2022年に各種アワードを総ナメにしている『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』の制作会社ASTORYの社長である。自身は芸能事務所SMエンターテイメントでK-POPの国際ビジネスに携わってきた経験をもとに、2020年からASTORYに参画し、ドラマIPの事業展開を行っている。

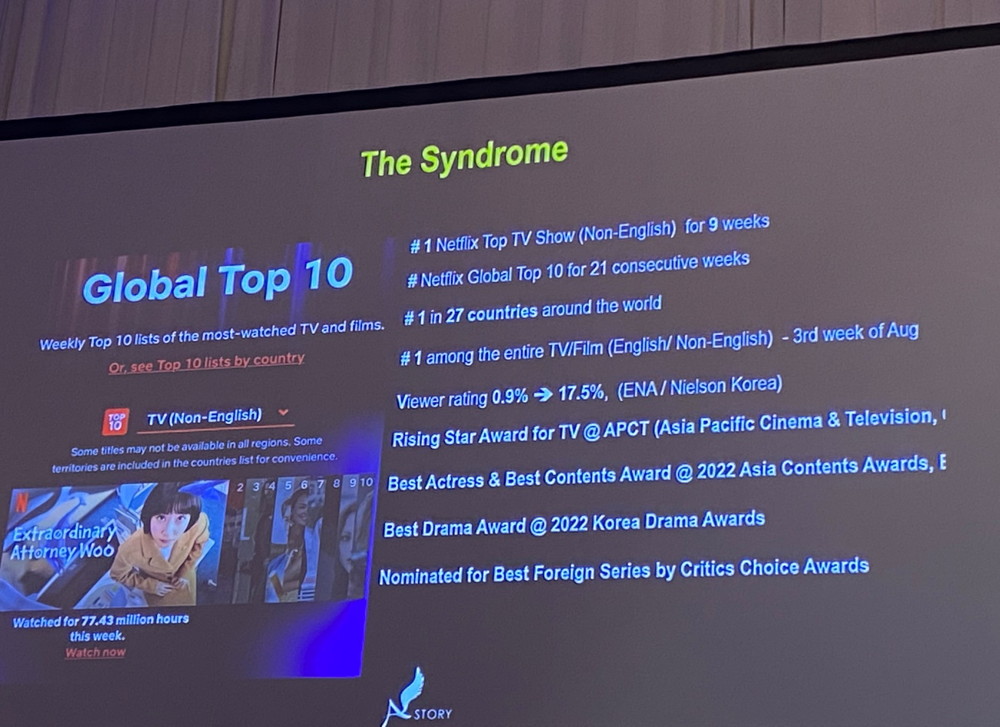

『ウ・ヨンウ』の記録は空前絶後、驚くべきはNetflixが多額の製作費をフルスポンサーする「オリジナル番組」ではなく、あくまでASTORYが配信権を販売してNetflix“でも"流す「ライセンス番組」として、下記のような記録を打ち出すのは“はじめての事例"ということだ。

<『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』の記録>

・Netflixの非英語ドラマで9週連続1位

・NeftlixのGlobal Top10に21週連続ランクイン

・27か国で1位獲得

・韓国ENAチャンネルでは第1話0.9%から最終話17.5%まで爆増

・ベスト女優・ベストコンテンツ賞(2022Asia Contents Awards)

・ベストドラマアワード(2022Korea Drama Awards)

前作『キングダム』(2019-20)はNetflixが韓国進出の際にASTORYと組んで展開した作品であり、著作権は基本的には製作費を出したNetflixに帰属する。必ずしも全て自社だけでIP権利を保有することが正しいとは限らない、とハン氏は語る。制作会社としての実績づくりや作品の広がりを考えると受託型にする判断が正しいこともある。ただ、すべてはオプションとして作品内容にあわせて自社でどこまでリスクをとるかを考える、この姿勢が必要不可欠である。

ASTORYは『キングダム』もゲーム化権だけは自社で保有し、ここ数年ドラマのヒットを受けて多くのゲーム会社と交渉し、開発を進めてきた。本作のアクション型ゲームは2023~24年にリリースされる予定である。果たして日本のドラマ制作会社で、ゲーム化権を獲得し、独自でゲーム会社に持ち込みをしている企業があるのだろうか。

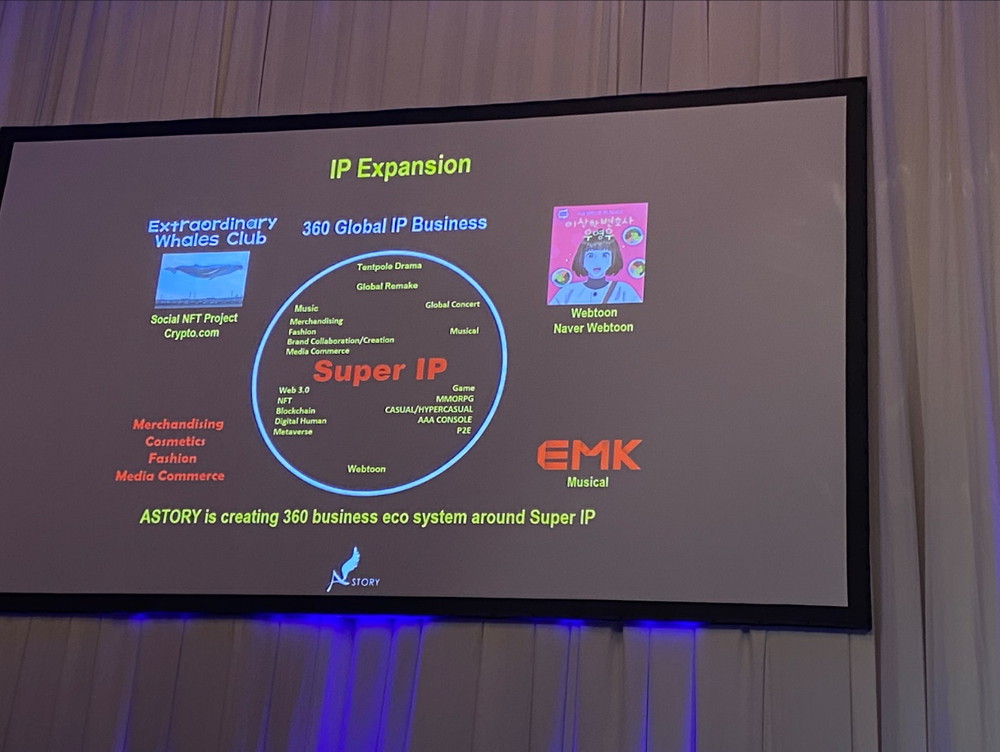

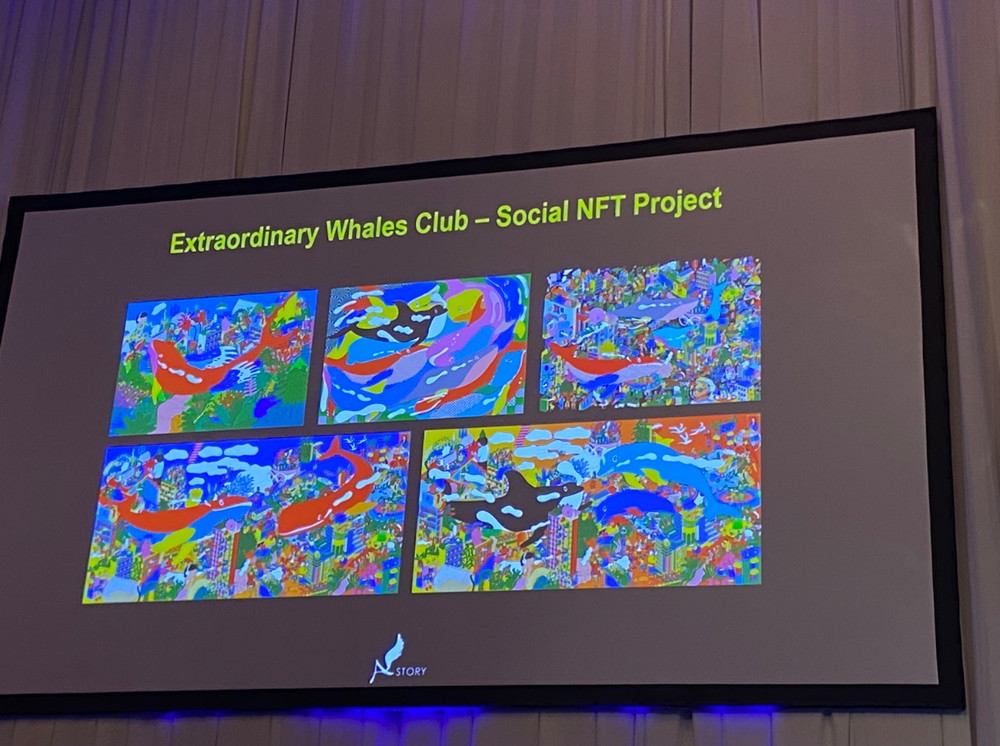

上記の経験も活かし、『ウ・ヨンウ』は自社著作として360度展開を進めている。Webtoon初のドラマ化は『梨泰院クラス』(2020)などのようにポピュラーな事例になりつつあるが、『ウ・ヨンウ』のようにドラマのWebtoon化というのも同作が初の事例となる。またNFTプロジェクト「Extraordinary Whales Club」として8888体のクジラのNFT映像を販売した(crypto.comの数字ではフロア価格$10、累計約20万ドルの取引量を記録)。2024年にはEMKによるミュージカル化も予定されており、実写ベースのドラマの二次派生としてはかなり精力的な展開をしている事例が幾つも紹介された。

▲『ウ・ヨンウ』の主人公が偏愛するクジラをモチーフにしたNFTプロジェクト

■韓国700億、日本25億。ドラマ海外輸出で30倍もの差がついた背景

あそこまでのヒットになるとは思っていなかった『ウ・ヨンウ』、障がい者をトピックにする難しいテーマだったが、脚本が非常に良かった。その結果がスーパーIPとなって、Webtoon化・NFT化・舞台化にもつながっている。

ただそんなASTORYをしても、IP確保に積極化したのは本当にここ2-3年の傾向でしかない。2004年設立の同社も社員サイズは50名に過ぎない。余力もないなかで2016年『シグナルSignal』のころから海外版リメイクなど様々な取り組みに挑戦しはじめ、音楽業界にいたハン氏のヘッドハンティングも含め、コロナ禍後のこの3年に急激に結果がでてきた、という状態なのだ。別途ASTORY社Global Business TeamのManager林由夏氏にも話を聞いたが、社員50名程度のサイズのASTORYが、こうして日本人のビズデブ(Business Development)社員も専属で雇い、Globalで販売できる体制を敷いているのは韓国の中でも特異な企業である、とのこと。必ずしも韓国企業がすべからく海外にむいているわけでは、幾つかの珠玉のグローバル成功例が重なり、それが国の産業全体を押し上げているのだ。

人数だけでいえば、TBSスパークル(2018、社員約1300名)や日テレアックスオン(1970、社員約750名)、NHKエンタープライズ(2005、社員約700名)などのキー局系列だけでなく、テレビマンユニオン(1970、社員約300名)やケイマックス(1997、社員約70名)など日本の番組制作会社はすべからくASTORY以上に体制を整える体力はある状態である。ただ黒沢氏が指摘するように「良いものをつくることに主眼をおいてきた」という親会社・関連会社のテレビ局頼りの番組づくりのなかで、「IPビジネスを行う」ためのASTORYのような土台づくりはほとんど手掛けてこなかったのが日系映像制作会社の現状だ。ゲーム化権をもって、ゲーム会社と直接交渉を行う制作会社、というのはほとんど聞いたこともない。

▲ASTORYの作品群

中国や韓国の事例を受けて、黒沢氏は「共同出資などは始めるようになったが、『攻め』が足りないと感じている。視野を広げていきたい」と答える。陳氏は「Fundingの機会も広がっている。中国では199などインターネットファンディングでの資金調達も広がりつつあり、その点も含めて放送局依存からコンテンツ制作側がとれるオプションが広がっている」点も指摘する。ファイナンスも含めて、制作会社がとれるオプションは実は大きく広がってきているのだ。

韓国企業に勤める日本人に日本企業の課題を聞くと、「変わらなきゃ、という声は聞くが、やはり韓国企業とは圧倒的にスピードの差がある」とのこと。韓国企業ではゲーム化や海外リメイク化など議論が持ち上がって、すぐに国際カンファレンスへの参加を決めたり、ビジネスディールに向けて推進する。対する日系企業は、そうした姿勢は見せるものの、年に数回の場で会ったときにも前回と同じことを連呼しているようなことも少なくない。これまでの組織の動かし方と違うことをしよう、とするときに日本組織の行動に向けての腰の重さは韓国や、中国の企業と比べると2段も、3段も後手にある、というのは他参加者との話し合いでも私自身が感じたことだ。

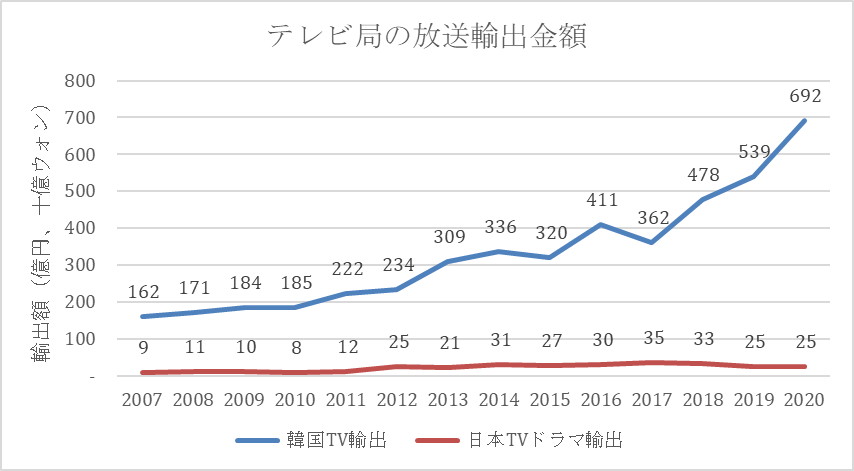

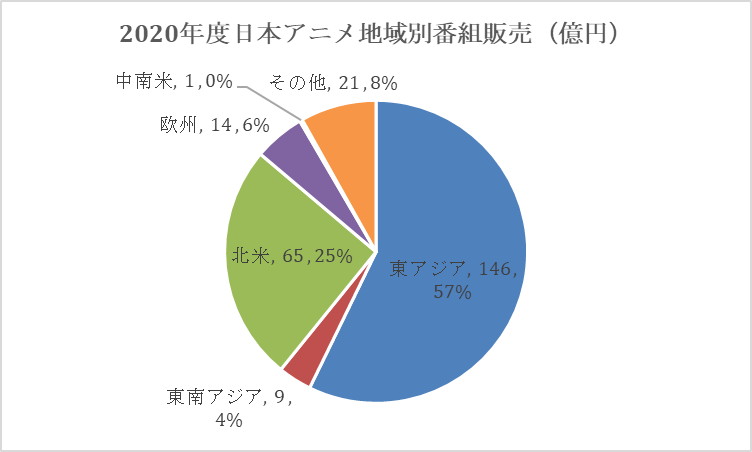

下記、テレビ局の放映権輸出販売の金額だ。韓国の海外輸出は2020年約700億、これはほとんどが「ドラマ」であり、2022年には1000億は越えてくることが予想される。対する日本の放送輸出570億円のうち9割は「アニメ」である。これが「ドラマ」となってくると約30億円、なんと輸出の観点ではすでに韓国と30倍以上もの差が広がっている。

日本127社、韓国57社の地上波テレビ局、現時点でも「国内市場」に関しては日本のほうが数倍もの規模を誇っている。売上も利益も、日本のキー局に伍する韓国のテレビ局は実はないのだ。それでも「海外市場」への浸透度として考えると、これだけの差が開いているという現状を、日韓テレビドラマカンファレンスはまざまざと見せつける機会となった。

出典)文化体育観光部「文化産業統計」、総務省「放送コンテンツの海外展開に関する現状分析」

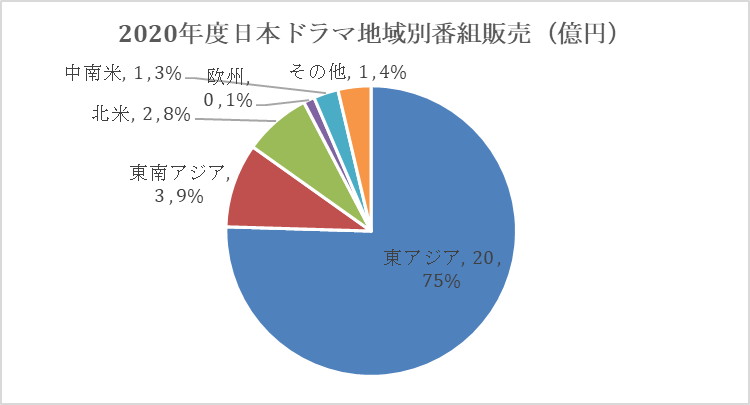

▲欧米でも売れる「アニメ」と違って、「ドラマ」は東アジア(中国・韓国等)がほとんどの売上を占める。日韓アジアドラマカンファレンスがいかに重要な位置を占めるかを理解できる比率だ。

3年間のコロナは業界地図を明確に変えた。テレビと映画館が衰退し、OTT(動画配信)が全世界で支持されるようになった。映像コンテンツとしての露出先は飛躍的に増え、「よいものをバジェットの中で創る」を半世紀にわたって追求し続けてきた制作会社も自身で著作権を保有したり、売り先をつけかえていくことが“常識"になっていく。ただ重ねて言うが、「すべてのIPを自分たちで持て」というメッセージではない。IPによってはプラットフォームとの連携が相性がよいし、ゲーム化・NFT化に向かないIPもある。あくまで柔軟な発想をもち、「創り手が売り方も考えること」が韓国の事例からみる学びだ。

3者そろって共通して主張していたのは「クオリティをおきざりにしては意味がない」という点であった。Globalに向けたビジネス展開、IP保有など創り手のとるべき手数が増え続けているが、あくまでこれらは「クオリティのよい作品をとった結果」でしかない。そこをクリアしてはじめて開ける世界なのである。

▲左から黄仙恵氏(司会、ATDC理事、慶應義塾大学)、ハン・セミン氏(ASTORY)、黒沢淳氏(テレパック)、陳偉忠氏(億品眾合)

会社情報

- 会社名

- Re entertainment

- 設立

- 2021年7月

- 代表者

- 中山淳雄

- 直近業績

- エンタメ社会学者の中山淳雄氏が海外&事業家&研究者として追求してきた経験をもとに“エンターテイメントの再現性追求”を支援するコンサルティング事業を展開している。

- 上場区分

- 未上場