漫画家の成功の裏に編集者がいるように、アーティストの成功もまたキュレーターの存在に裏打ちされる。特に現代美術というのは1950年以降の戦後、抽象表現主義・コンセプチュアルアート・ダダイズムやデジタルアートまで絵画や彫刻を基本とした近代美術とは一線を画し、一般市民の理解の及ばぬ発展をみせたジャンルであり、20世紀においては正直その重要性がなかなか評価がされなかった。21世紀に入り、草間彌生・奈良美智・村上隆からチームラボまで現代美術のジャンルでも日本人アーティストが評価されるようになったが、その背景には、1970年代から欧米のアートシーンを取り込み、日本における希少な現代美術のキュレーターとして第一線で活躍してきた南條史生氏のような存在があったからかもしれない。今回は南條氏のインタビューによって、森美術館や現代美術における日本の位置づけ、産官学含めた日本全体のエコシステムの課題についてヒアリングを行った。

【主な内容】

■銀行を1年で退職。慶應に2度入学しアート・キュレーターの道を志す

■ゴリ押しで実現した現代美術展。名が知られはじめる若手時代にゼネラリスト化する国際交流基金に失望し退職

■40代で現代美術の日本第一人者に。パブリックアートで現代美術を一般の人々へ

■森ビルのリブランディングを実現した森美術館の“本当の価値"

■韓国ドラマ、K-POPに次いでK-Artに後塵を拝する日本のアート税制・振興施策

■銀行を1年で退職。慶應に2度入学しアート・キュレーターの道を志す

――:自己紹介からお願いいたします。

南條史生(なんじょう ふみお)です。以前は森美術館の館長をやっていて、いまはその顧問をしながら、キュレーター、アートコンサルタントとして活動しています。

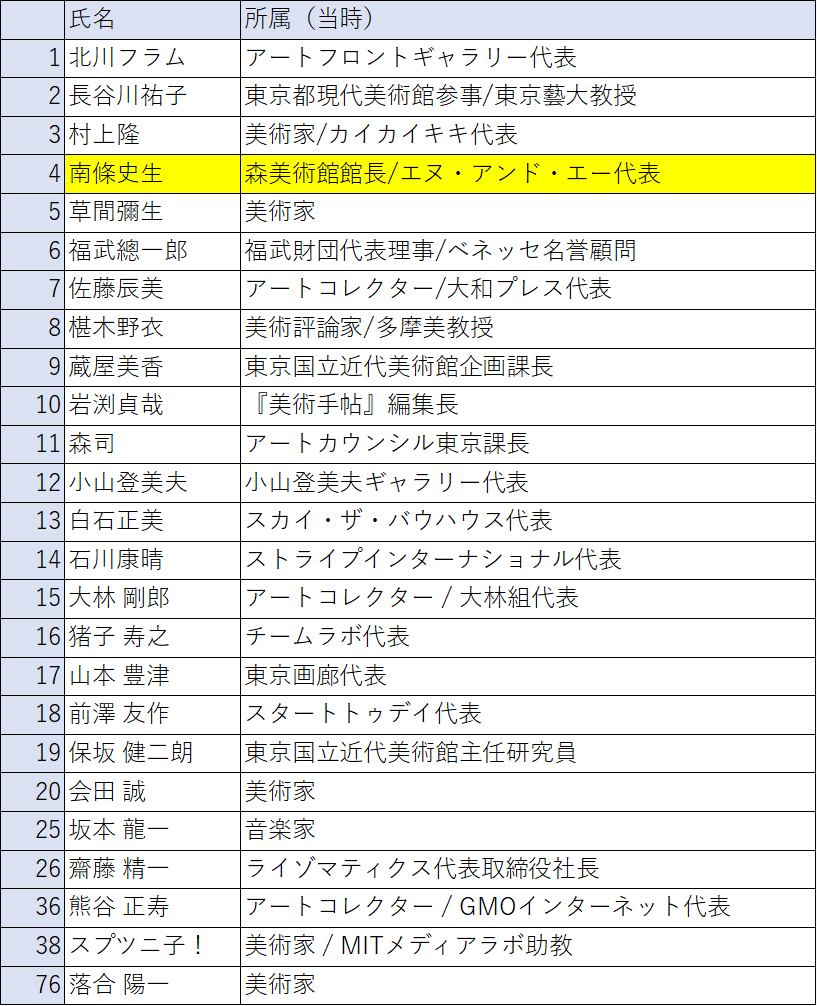

――:ヴェニスビエンナーレ日本館(1997)、横浜トリエンナーレ(2001)、シンガポールビエンナーレ(2006、2008)、ホノルルビエンナーレ(2017)、北九州未来創造芸術祭ART for SDGs(2021)など数々の国際的芸術祭でディレクターを手掛けられてきた南條さんは、「2017 Power 100 of Japan」では日本4位に選出されました。村上隆さんと草間彌生さん、福武総一郎さんに挟まれ、そんな方に今のファインアート業界を語って頂くのには恐れ多いくらいの気持ちでインタビューしております。出身は美大ではないんですよね?

はい、1949年に生まれで、大学は1972年に慶應義塾大学経済学部とその後文学部を卒業しています。

<図1:2017 Power100 of Japan>

https://togetter.com/li/1120685

――:幼少のころからアートへの造詣は深かったんですか?

父親は非鉄金属会社のサラリーマンでしたが、日曜画家で死ぬまで趣味で絵を描いてましたね。父が横浜の外人墓地に写生しに行くときに、私は子供なんですが連れて行かれていました。家には『美術手帖』もあったし、レンブラントの画集なんかもありました。パラフィン紙という半透明の紙が挟まった“白黒写真の名画集"が並んでいる環境で育ちました。母親は音楽好きで三味線やお琴、長唄など習っていました。寝ているときにも頭の上で琴とか三味線の練習していましたから、よく寝られたなと思います。

そういう環境で育ったからですかね、絵はちゃんと習ったことはないんですが、小学校では一番うまかったし、高校までは美術の成績はいつも努力せずに一番よかった。でも両親は、絵が好きだった僕に「アートでは食えないよ」「芸術家は苦労する事になるよ」と時々警告していたので、進学時には普通に慶應の経済学部に入りました。

――:大学入学時って、1949年生まれの南條さんはまさに学生運動の時代ですよね?

はい。だから1968~69年の最初の2年間は授業が無かったんですよ。日吉から車を飛ばして湘南の海まで行き、友人の別荘で寝泊まりしたり、麻雀をしたりしてました。友人達は、ビートルズの真似をして長髪でギター弾いたり。ヨットでレースに出ているのもいました。そんな時代です。ただ僕は、そういう仲間と一緒にいたけど、常に片手に小説もって本を読んでいるようなタイプでした。中学生の時から岩波の本を1日1冊読むような子供でしたから。中学時代に自転車に乗りながら、こうハンドルの上に本を置いて、自転車こぎながら本を読むような“本の虫"で、それである日、トラックに追突したくらい(笑)。読んでいたのはヘルマン・ヘッセとか、森鴎外とか。

――:よっぽどですね笑。学生時代に部活などもやっていたんですか?

中学で剣道部、高校ではマンドリンクラブですね。大学では何もやってないです。集団行動がとにかく苦手でした。協調性がないのに輪をかけて、大学で2年間も授業が無く、ほぼ自由だったので、1972年に経済学部を卒業した後は三井信託銀行に勤めたんですが、天気がいいとすぐに外に出たくなっちゃうんですよ。もう1年間で会社員は向いていないとギブアップしてしまいました。

――:時代的にはよくそんな短期間で安定した仕事を見切りましたよね。銀行員はどんなところが嫌だったんですか?

ちょうど銀行はコンピュータが導入される時代でした。それで仕事は楽になると思ったけど、実は逆に打ち込む仕事が増える。それをやらされるのは新人です。僕も融資の仕事なんかは興味を持てたと思うんですが、新人はとにかく昼間は歩いてお金を受けとりにいく。300万円くらい預かって支社に戻って、数字を打ち込む。それを繰り返すクリエイティビティのなさに、1年で耐えられなくなってしまいました。

――:でも慶應卒業して安定の銀行に入社したのに1年で退職、というのはずいぶん親に反対されたんじゃないですか?

大反対でしたね笑。でも心配する親にこう言ったんです。「銀行が安定しているなんて幻想だ。これからどういう時代になるかわからないのだから、自分個人の中に何かを蓄積することのほうが重要だ。もう一度、僕の教育に投資をしてくれ」と。当時は同期20人いて、みんな商社とか銀行にはいったんですが、その後20年もしたらバブルもはじけ、金融機関の統廃合も進み、同期生の多くが途中で出向したり、と本当に「銀行だから安定している」ではなかったんですよね。

――:1974年に慶應の文学部美術史に3年生として再入学されます。美大に入るのではなく、美術史学という方向を選ぶんですね。

僕自身は絵を描いたり、実は小説描いたりしていたこともあるんですが(早稲田文学に投稿していました笑)、だんだん自分が表現者側ではないな、ということには気づくんです。経済学部時代でもやっぱりアートには興味が強く、ZOOというグループを作って、同人誌を出したり、自分たちで展覧会をしたりはしていたんです。アーティストになった西川勝人とか、建築家の横河健とか、のちにクリエイティブ業界にいく同期生が所属していたアートサークルでした。

そんな中、自分の作品を出すより、批評したり、作品を展示することに向かったんです。高校ではマンドリンクラブにいましたが、演奏するより、卒業記念版のLPのジャケットをデザインすることをして、ヴィジュアルアートに行ってしまった。で、色々試したけど、ストーリーテラーにはなれないと思って、コメンテーターである美術評論家、キュレーターの方向に向かったんですよね。

※西川勝人(1949~)慶應義塾大学卒業後に、ドイツのミュンヘン美術大学、デュッセルドルフ美術大学院を卒業し、欧州で活動をしているアーティスト。現在はハンブルグ美術大学名誉教授

※横河健(1948~)日本の建築家、武蔵野美術大学客員教授、横川グループ創業家の一族で慶應義塾幼稚舎から大学は日大芸術学部へ。代表作は警視庁日比谷公園前派出所など。

――:キュレーターという言葉は、1970年代当時にもあったんですか?

1980年代には、日本で使っている人はほとんどいなかったですね。当時はアーティストになるか、アーティスト以外で美術に関わるには「教員」か「学芸員」しかないように思えるわけですよ。選択肢が限られていた時代でした。

ただ教授たちから「美術史を勉強しても仕事はないぞ」と言われていたにしては、その後1980年代に美術館ブームで全国の自治体が美術館を設立したラッキーな時代で、この時期には学芸員のポストは急激に増えたんですよ。慶應美術史の卒業生があちこちの美術館に増えたので、「慶應マフィア」なんて言われたりもしました。

――:そうした中で学芸員ではないキャリアを目指されるんですね。そもそも南條さんは2度目の慶應時代に留学されてますよね。それも大きな転機だったのかなと察しますが。

日本にいるだけではだめなのではと思い、再入学後に交換留学でカナダのヴィクトリア大学に留学しました。英語は得意ではなかったので、急に髪の毛が白髪になるほどストレスを受けましたが、頑張りました。1年で帰らず、次にモントリオール大学に移動し、スキー場のホテルでバイトしたりしながらフランス語も勉強しました。その後はヨーロッパ中を旅行しましたね。

そもそも銀行入る前の1971年にも卒業旅行で初めてフランスやイタリアへ海外旅行にいった思い出が強く心に残っていた。高階秀爾の『ルネッサンスの光と闇』を手に美術館を巡って強くヨーロッパ文化の厚みというか深さに圧倒された。あの経験がなかったら、美術史に入ることもなかったかもしれないですし、これらの留学経験がなかったらその後もアートの世界で活動していくこともできなかったかもしれない。

――:若い時代に肚を決めて飛び込んだことそのものが、人生を決めますよね。若いうちだからこそ、そのインパクトも計り知れない。

帰国して大学に戻り、経済的に自立すべきだと思って、英字新聞の求人欄を調べて、旅行雑誌「トラベルタイムス」のバイトに申し込みました。直ぐに抜擢されて取材で海外に行けるようになった。たとえばシンガポール-成田の第一便ができる様なときに、業界誌のジャーナリストが招待されるんですよ。そういう取材旅行にかこつけて、その国ごとに美術館を見て歩きました。

――:そうした環境で、アート批評の目はどうやって磨いていくんですか?

当時同居していた友人がいて、のちに東京国立近代美術館にいった近藤幸夫なんですが、彼と夜を徹して美術談義をしていましたね。海外取材から戻る時に、ブランデーのコルドンブルーを土産に持って帰るんです。それを二人で飲みながらあーだこーだ議論をするんですが、1年後に食器棚の上の空瓶を数えたら30本分にもなっていた。学校では美術史を学び、取材で海外にいってはその足で美術館を巡り、帰って友人と議論し。そうした生活を送っている中で集中的に知的体力をつけたんだと思いますね。

※近藤幸夫(1951~2014)慶應義塾大学商学部卒業後、百貨店に就職。その後慶應義塾大学大学院文学研究科修士課程修了。(専攻は美術史)。1980年より東京国立近代美術館の研究員、91年より主任研究官。1996年より慶應義塾大学で美術史を担当(理工学部准教授)

■ゴリ押しで実現した現代美術展。名が知られはじめる若手時代にゼネラリスト化する国際交流基金に失望し退職

――:2度目の大学卒業後に国際交流基金に入社されます。

1977年入社です。美術史専攻ということで学芸員にあたる「専門委員」を3人採用したんです。

――:最初の配属は美術ではなかったんですよね?

配属されたのは公演課でした。当時は舞踏が花盛りの時代。大野一雄や土方巽、山海塾、白虎社などが裸体を真っ白に塗って踊っていた。横尾忠則や寺山修司なども活躍していた時代で、僕自身はそれらを海外に紹介する事業をしながら、毎日のように見にいっていました。夜まで公演をみて飲み会に出て、零時過ぎに帰宅してから1時間原稿を書いて、翌朝遅刻して怒られて、といった生活を続けていました。

※大野一雄(1906~2010)日本の舞踏家。体育教師を経て、江口隆哉・宮操子舞踊研究所に入門し、1949年に自身の大野一雄舞踊研究所を設立。100歳を越えても舞台に立ち続けた。

※土方巽(1928~1986)日本の舞踏家。暗黒舞踏の創設者。

※横尾忠則(1936~)日本の美術家・グラフィックデザイナー。寺山修司の天井桟敷に参加し、三島由紀夫に出会い、オカルティズム・神秘主義などの精神世界に傾斜していった。1980年にピカソ展で衝撃を受けてから画家宣言をし、毎日芸術賞(1995)、ニューヨークADC賞(1997)などを受賞した末に、多摩美術大学教授。

※寺山修司(1935~83)前衛演劇グループ「天井桟敷」を主宰し、「言葉の錬金術師」「アングラ演劇四天王のひとり」「昭和の啄木」などの異名をもつ日本を代表する演劇人。

――:美術の仕事からはちょっと離れるんですか?

いや、結局は自分の興味に近づけて仕事を作ってしまいました笑。1972年に外務省の特殊法人として作られた国際交流基金はちょうど10周年で記念事業を探していて、職員に提案させた。その時に僕は結構直感的に、パフォーマンスのイベントをやりましょうと提案した。というのは公演課にいたのでパフォーマンスのイベントに仕立てたんです。でもアーティストは全部現代美術のアーティスト、ダニエル・ビュラン、ジュリオ・パオリーニ、ヨーゼフ・ボイスら現代美術の巨匠5人でした。そしたら、数千万円くらい公演課に予算がついたんです。中身は現代美術なのに笑。

中でもヨーゼフ・ボイスが目玉で1977年のドイツ・ドクメンタで僕が最も印象に残る作品を作っていた作家でした。階段の踊り場に天井からパイプがつり下がっていて、だらりとオイルが垂れているような機材があって、それを見たときには、ああ、ここは工事中なんだなと思ったのですが、どうも気になって、日本に帰って調べたらヨーゼフ・ボイスの作品だった。やはり彼のインスタレーションには何か謎めいた印象が残る、それで彼はただものではないと感じたんです。

※ヨーゼフ・ボイス(1921~86):第二次世界大戦中に戦闘機乗りでクリミア上空でソ連軍に撃墜、凍死寸前の彼をタタール人の遊牧民が身体にバターを塗ってフェルトでくるんで救ってくれた経験を元に、戦後アーティストになってフェルト・バターを作品素材で使うようになったボイスの作品は「特殊で極限的な美的感性があることがひしひし伝わる作品」だったと南條氏は評する(『アートを生きる』より)。

――:著書のなかでも他人を介して依頼していたボイスが、直前に体調不良でキャンセルになったことを悔やんだ、常に本人と関係を結べないといけないというお話が印象的でした。

本当にそうでしたね。でもそういう無謀な企画を提案したりしていたから急に「現代美術の専門家」として認識されはじめるんです。1982年に展示課に異動してからは、正式に美術の担当になりました。

1984年にベネチア・ビエンナーレを担当し、次に英国オックスフォードの日本現代美術展をやりました。このときに招聘した8人の英国若手キュレーターの1人がデヴィット・エリオットです(初代森美術館館長で、南條氏は副館長として一緒に仕事をすることになる)。

1986年に基金を辞めた理由は、組織が「専門家不要論」にシフトしたんですよね。自分たちがアートの専門家でなくても、専門家を選んでやらせればいいんじゃないか、ということになり、職員は異動前提のゼネラリストである事を求められた。僕も美術の部門から日本研究部に回された。しかしもう現代美術業界で結構有名になっていたから、しきりに美術関係の相談電話が入ってくる。なんだかこの状況はちょっと馬鹿馬鹿しいなと思い、反感も多少あって基金には、「僕がいるとお邪魔でしょうから」といって辞めることにしました。

※デヴィット・エリオット(David Elliott:1949~)英国キュレーターで、デュルハム大学で現代史を学んだ後に、英国アーツカウンシル(1973~76)、オックスフォード現代美術美術館(1976~1996)、ストックホルム現代美術館(1996~2001)などで館長として勤務したのちに2001年から6年間森美術館の初代館長となった。

――:国際交流基金って日本で文化に携わる専門家組織ではなかったのですか?

まあ文化に携わる人間が必ずしも文化的とは限らないですよ(笑)。国際とついているけど、そのなかで国際経験を実際に積んでいる人も当時は限定的でした。外務省は文化に関してもアンバサダーであるべき組織なのですが、実際のところ日本の外交官は文化にそれほど詳しいわけではない。そこは究極的にフランスの外交官と違うところです。

アメリカは常に役所に民間から人材が入ってくる。欧州は官僚がエリート教育されて文化を知らないなんて恥ずかしくて言えない。でも日本はどちらでもない、政治と経済が偉いと思っているような人が多いから、外交官でも、文化のことをあまり知らない。文化は外交の三本柱の一つなのにですよ。

――:じゃあ南條さんにならって、今アート界で身を立てようと思ったら「新卒で国際交流基金にいく」ことがよい道というわけではないんですかね?

うーん、そうですね。今も文化に関わり、文化交流する大事な組織ではありますけどね。私と同時に入った美術専門家の3人の一人はその後、基金をやめて東京都現代美術館の最初の学芸部長になりましたよ。その後も朝日新聞にいって映画評論家になった人などはいます。

――:こうした“評価の固まっていない人"を南條さんはどう見つけてくるんですか?

いや、今振り返ってみると、すでに評価は当時でも固まっていた場合が多いです。海外ではすでに有名なのに、日本では知られていないという話なんですよね。たとえばボイスはヨーロッパ現代美術の最大のカリスマであり、教祖でした。しかし日本ではNHKの部長クラスでさえ、それを知らない。招聘しようとしたときに、NHKの部長に言われました。僕が知らないと言うことは日本人は誰も知らないということだ。だから放送しないと。僕はそうした中で情報ギャップを埋めようとしていたんです。だから最初の企画「行為と創造」(1981)はロンドンから帰ってきた中村信夫と一緒にやった。

思い返すと基金を辞めた1980年代半ばから僕はずっとニューヨークに年3回くらいはなんらか理由をつけて足を運び続けていたんですよね。先日当時のDIA財団が開催した展覧会リストをみたんだけれど、日本在住の僕がその半分以上はちゃんと現場で見てるんですよね。どうして、そんなにニューヨークに行けていたのか不思議です。

※現代美術センター・CCA北九州:国内初の現代美術専門の研究・学習機関として1997年に設立、1980年代よりダニエル・ビュレンやマリナ・アブラモヴィッチなどのアーティストと展覧会企画をしてきた中村信夫(1950-)がディレクターとして関わり、2021年に閉館した。

※ディア財団:1974年に発足した非営利の芸術財団。現代美術館「ディア・ビーコン」を設立したことで知られる。

――:なるほど上手く、色んな機会を使って「現場にいる」状態を作っていたんですね、若手のうちから。他の美術批評家の方から「南條さんは日本に現代美術をもたらした方だ」という評価を聞きました。

当時日本には「学芸員」しかいない時代でした。国際交流基金で自分からも現代美術展を企画してやっていましたし、相談に来た人には「この申請書ではダメ、もっとこう書いた方が良いですよ」とかいって一緒に企画が実現するよう事務的に助けてあげるようなことをしていました。だから頼られて色々相談事が舞い込むようになっていた。口コミが広がり、しかも英語がしゃべれるから海外の案件もコンタクトが来やすかった。それで現代美術という新領域においては、海外から見ると相対的に「僕がきわだって見えていた」のではないかと思うんです。

■40代で現代美術の日本第一人者に。パブリックアートで現代美術を一般の人々へ

――:1977~86年に現代美術展をやることってどのくらいアヴァンギャルドだったんですか?南條さんのほかにはどんな方がいたんですか?

現代美術への評価は遅れていましたね。例えば1952年国立近代美術館ができたんですが、1960年代を見ると内部に「現代美術をキュレートする人」がいないんですよね。それで、当時の現代美術の評論家だった人たちに、展覧会を任せる。御三家とよばれる東野芳明や中原祐介、針生一郎といった人たちが美術館で現代美術展を作るようになってきた。

美術館の学芸員はそうした外部の評論家、キュレーターと現代美術展をやりながら、徐々に内部にキュレーターが育ち、外部のキュレーターは美術館から退場する。

※東野芳明(1930~2005)美術評論家、多摩美術大学名誉教授1956年、大岡信、飯島耕一らと共にシュルレアリスム研究会を設立。欧米に遊学し、抽象表現主義やネオ・ダダなどの海外の美術動向を日本に紹介した。中原祐介(1931-2011)や針生一郎(1925-2010)と並んで 「美術評論家の御三家」と呼ばれる。

――:じゃあ美術館というハコとヒトがセットで育って、美術館の活動がしっかりしていくのですね。まさにベンチャーのVCと同じように成長するのが分かります。

でもだんだんそういった輸入しながら国内のアートに力が入ってくるようになると今度は日本がどんどんドメスティックになっていく傾向もあるんです。僕が外と行き来していた時代はちょうどその端境期にありました。

――:1990年に独立されていますね。

基金のあとは、ビジネスマンの高木啓太郎さんが経営していた旧繊維工場を使ってICA(Institute Contemporary Art Nagoya)という私設アートセンターのディレクターを始めました。そこで当時の中堅、大物の現代美術作家をつぎつぎに日本に連れてきて展覧会を開いた。ただ1980年代末のバブル崩壊でICAが続かなくなった(僕自身は経済音痴でバブルがあったことすら認識せず、ひたすら現代美術の展覧会を作り続けていましたが笑)。マネージメントを理解せず専門馬鹿だった僕がスポンサーである高木さんに、先にむかっての経営的ビジョンを投げかける力が無かった。今となっては苦く、また反省も大きい経験でした。

フリーになってしまった僕はナンジョウアンドアソシエイツという自分の会社を作って、独立するんです。元来慎重な僕としては初めての独立で収入もなくなるんじゃないかとおそるおそるでした。最初は、アルバイト一人で、床の上に黒い電話が一台置いてありました。1990年、ちょうど41歳ですね。

――:でもまさにフリーの1990年代に、1993年ベネチア・ビエンナーレではオノ・ヨーコさんと仕事をされたり、仕事の幅も広げられました。

そうですね、オノ・ヨーコさんとはホイットニー美術館館長のデヴィット・ロスに紹介されて一度挨拶したことがあって(彼女は「珍しく日本人にもキュレーターがいるの?」という感じでした)、スパイラルで「アートライフ」という企画会議があったときに彼女の講演を思いついたのです。その後もオノ・ヨーコ個展、シドニー・ビエンナーレ、横浜トリエンナーレなどでつきあいが続きましたし、森美術館で講演会もしてもらいました。

日本における現代美術はこの時代もまだ継子扱いで、90年代半ばになっても常設で現代美術を見せる美術館はほとんどなかったですね。草間さんとは94年の直島でやった「アウトオブバウンズ」展で、お付き合いが始まりました。その後いろいろなつながりができた。

――:いまでは日本アーティストとして世界認知の最先端にいる奈良美智さんや村上隆さんたちともこの時代からお仕事されてますね。

1997年の横浜の上大岡駅前のプロジェクトですね。1995年の新宿アイランドでのパブリックアートが大物ばかりだったので、次の上大岡のパブリックアートは反対に振ろうと思って若手日本人でまとめました。その中に奈良美智さんや村上隆さんがいましたね。まだ当時はそれほど知られていなかった2人でしたね。

この90年代のナンジョウアンドアソシエイツはパブリックアートが大きな柱になってました。パブリックアートもコーポレートアートも日常的に行き来している一般の人たちにアートの感動や面白さを伝える意義があるんです。だからパブリックアートに関しては、ユニークで記憶に残る作品展示をどうやったら実現できるかということをいつも考えていました。

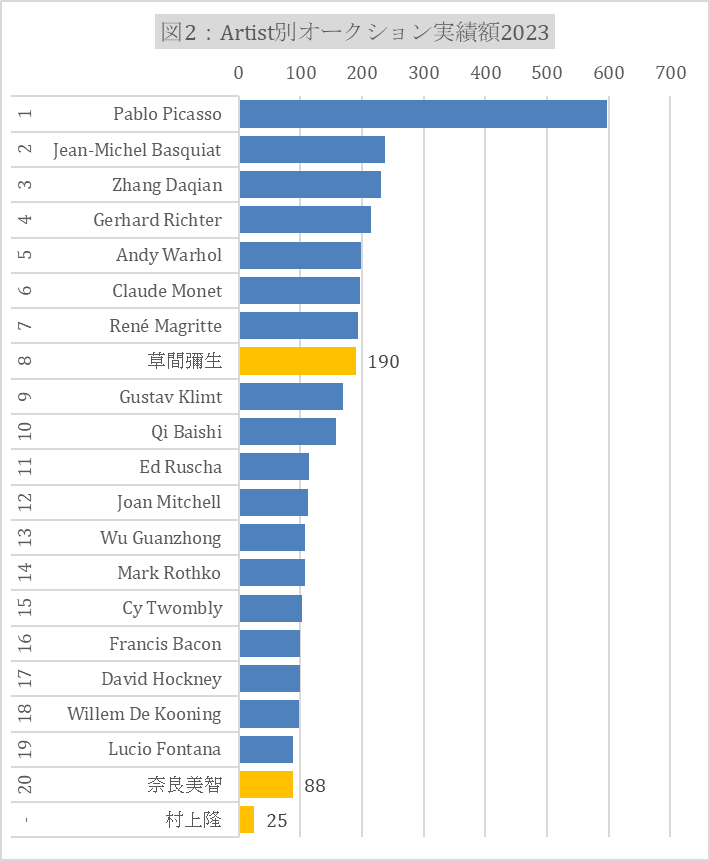

――:全アーティストでいえばピカソやウォーホールなどが上位ですが「現代美術」というカテゴリーでいえば1位のバスキアや2位の奈良美智がこうした全体にも入り込んでくるようになったのがコロナ禍後の象徴的な数字です。

出典)ArtPrice、2023.1~12の実績ベース。村上隆氏のみ2022.7~23.6のものを引用。単位:百万ドル

――:なんだか「個人としての南條さん」がいろいろパブリックな場所を“メディア化"してインキュベーションをしているようにみえるんですが、そもそもアートの出版メディアってどのくらいあるものなんでしょうか?昔はいっぱいあったと記憶してますが。

いまとなっては『美術手帖』がBTとなって、もう一つは芸術新潮が目立っていますね。以前は『みずえ』とかとか1980年代のバブル直前期は様々な雑誌があったんだけど、もう最近では減ってしまいましたね。

※美術手帖:1948年創刊で美術出版社が季刊発行

※『みづゑ』:1900年代の水彩画ブームのなか1905年創刊された美術雑誌、1992年バブル経済崩壊後に広告収入減少で休刊。2001~07年だけ『美術手帖』の別冊として再刊。

※『芸術新潮』1950年創刊で新潮社が発行している月刊誌。

■森ビルのリブランディングを実現した森美術館の“本当の価値"

――:森ビルとはいつごろからつながりがあったのですか?もともと森ビルっていつごろからアートを志向される会社だったのでしょうか?

森ビルはアートを使ったリブランディングで一番成功した日本企業と言えるかもしれません。もともとは新橋・虎ノ門などの開発する比較的“新興"の不動産会社だったといえるでしょう。(1950~70年代は西新橋2森ビル、虎ノ門33森ビルなどの「ナンバービル」で知られた)。

当時、二代目の森稔さんが東京都の過密化対策として、超高速ビルを建設して、このコンパクトシティーを実現しようと六本木ヒルズを2003年に建てることになった。そのときにビルの上に美術館の設置を考えたのです。僕は1999年ごろから美術館構想があるというので度々呼ばれて意見を聞かれたりしていた立場です。

――:森さんはどのくらいアートに造詣があった方なのですか?

森稔さんはコルビジェは沢山持っていたけど、一般的に言うアートコレクターではなかったんです。で、ドクメンタなんか見に行くと直ぐ飽きちゃうんです。アートそのものが好きだったというよりは、コルビジェの都市思想が好きだったのでしょう。そして街作りにとってのアートの価値をちゃんと理解していた人だったと思います。

森稔・佳子夫妻で東京に「MoMA(ニューヨーク近代美術館)」のような美術館を作ることを目指し、10年以上世界中の美術館をみてまわった結果として森美術館を設立しました。海外から観光できた人たちが必ず立ち寄るような美術館を作りたい、それも評価の固まった伝統的なものではなく、現代美術の美術館にしようという強い思いから生まれたのが森美術館です。

また、ブランディングのためにも初代館長はどうしても外国人館長にしたかった。もっともすでに名前を成した外人キュレーターからすると日本の新興の美術館の館長になることはリスクでもある。それで館長のサーチには紆余曲折あったのですが、ある程度日本を知っていたデヴィッド・エリオットに依頼することになりました。

※ドクメンタDocumenta:ドイツ・ヘッセン州のカッセルで1955年以来5年ごとに行われる現代美術の大型グループ展、欧州全土から60~90万人程度が集まる。美術界の動向に与える影響が大きく「ヴェネツィア・ビエンナーレ」に匹敵する重要な展覧会と言われている。

――:それは六本木ヒルズにとってどんな効果を期待するものなんですか?

デパート美術館で言われているシャワー効果というのがありますよね。ビルの一番上の階に美術館を置く。そうすると、その展覧会を見にいったお客さんがその後下の階におりていくついでに色々買い物をしてしまう。門前町でお寺にいく沿道にずらっとお土産屋が並んでいて、神社のおかげで商業がもうかりますっていうのと同じ。その構造を縦にしたのがシャワー効果の効能です。森美術館の場合はそれだけではなく「文化都心」を掲げて文化創造の象徴として美術館をビルのてっぺんに置くことで、六本木ヒルズを文化的で何時も人が集う場所にするということを期待されていたでしょう。

また、演劇や音楽などのホールだと演奏が行われる夜しか人が来ない。でも美術館なら平日昼間でも一定量、人流が生じます。そのように人の流れが期待できることもあって美術館が「選択された」のだと思います。

――:でも美術館一つ作るのって数十億円の世界ですよね?

そうですね。それに60人くらい人が働いているわけだから一つの中堅企業を作るようなものです。運営費もかかりますし。

森さんはビジネスマンだから計画には慎重なのかなと思っていたのですが、ある時この話は「小さく生んで大きく育てるのではだめだ」、「最初から大きくやりたい、それでないと上手くいかない」といったので大変おどろきました。世界中の美術館を分析して歩いた森さんだから分かったのかもしれませんが、文化事業って小さいとすべからく無視されて終わるんです。大きく、重要そうで、無視できない感じで世間にぶつけて、「あ、これは大変なことをしようとしているな」と思わせると初めて人がついてくる。

――:ある意味IPづくりと同じですね。「垂直立ち上げ」とブシロード時代は言われていましたが、まず笛を吹いて人を付いてこさせるにはそれだけ“張っている感"がないと誰も信じないですよね。森さんはどこかの美術館を参考にしていたんでしょうか?

何かを参考にしていた感じではないんですよね。森さん自身が全責任を負って、こうあるべきだというところから決断した話です。不動産業界って時代ごとにこういう不出生の偉人が現れるんですよね。三井不動産の江戸英雄さんだったり、三菱地所にもそういう人がいたと思うけど、21世紀入ってからはそれが森ビルの森稔さんだったと思います。

※江戸英雄(1903~1997):東京帝国大学法学部卒、1927年に三井合名(三井財閥)に就職、1947年に三井不動産に入社したときには三菱地所の1/5サイズ、2つのビルと2万坪そこそこしかもたない不動産会社を、その後大きくしていって「三井御三家(三井住友銀行、三井物産、三井不動産)」に押し上げた元三井不動産社長(1955~1974)。その後も会長職にありながら東京ディズニーランドを運営するオリエンタルランド(1960~)の設立やディズニー社からのライセンス取得にも大きく関与した人物とされている。

――:でも新設の組織で、いきなり日本が初めての外国人をトップに据える、というのは普通のビジネス組織構築の感覚でもかなりカオスになりそうなにおいがします。

そうですね、日本語がしゃべれなかったので社内での書類は全部英語じゃないといけなかったですし、日本人の僕が副館長としてサポート役でした。その後僕が2006年に代わって2代目の館長となり、2019年末まで運営しました。

――:どういったコンセプトで運営していくんですか?初音ミクの展示なんかもやってましたよね。

現代美術ですが、テーマのある展覧会、個展、グループ展、地域のサーベイ展などを、良いリズムで循環させるようにしました。初音ミクの入ったものは10周年記念の「LOVE展」ですね(2013年6月に森美術館で行われた「LOVE展:アートにみる愛のかたち」で初音ミクを介して拡がる愛の現象を可視化した展示が行われた。シャガールや草間彌生とともに「初音ミク」が現代アートの文脈でも登場した画期的な事例)。

■韓国ドラマ、K-POPに次いでK-Artに後塵を拝する日本のアート税制・振興施策

――:今回南條さんも委員をされていた経産省のこちらのプロジェクト結果を拝見してインタビューに伺ってます 。日本の行政のアート界への取り組みはどう評価されてますか?

まあこれはよくまとまった資料ですが、まだまだこれからです(笑)。この調査はとりあえず「経産省として初めてアートまわりをまとめてみました」という勉強資料でしかないので、これからどう踏み込んで税制を変えたり具体的な提言をしていくか、が知りたい。文化庁の助成金は、文化の保存が中心で、規模が小さい。もっと他の省庁も巻き込んで動かしていきたいんだけど、やっぱり最後は財務省でストップがかかっちゃって難しい。

どうやったらいろんな事を変えられるのかと考えています。文化を優遇するような税制に変えることは大変重要だと思っています。

――:日本の税制というのは、寄付で100万円までしか節税にならないなどの規制ですかね。

そうですね。1000万円単位の売買でも節税になるようにしてほしいですし、売買だけでなく相続や寄贈に関しても日本のアート税制は抑制的です。ずっと議論はしているのに、結局なかなか変わらない。

――:研究開発の税制控除も「結果の再現性がある活動」に限るんですよね。メディアアートでデジタルを使うものであればうまくやれば適用できるんでしょうけど。逆にうまくやっている国は他にあるのでしょうか?

フランスは昔から文化税制をよく考えているのですが、最近顕著なのは韓国です。韓国は『冬のソナタ』の成功があり、そのころからドラマ制作分野の育成が盛んで、その後は映画やK-POPを世界的に展開してきました。そして今年は「次はアートだ」と国を挙げて注力の対象にしています。アート税制は本当に優遇されていて、個人同士の売買には税金がかかならい。また戦略として、欧米にもどんどんキュレーターを留学させて、そこから戻った人材で国内に美術館を開いています。またそうしたキュレーターが、韓国人アーティストを国際的に押し出していく体制を作っている。

様々な側面で、国と民、どちらも戦略に欠けているのが今の日本のアート産業の現状です。

――:そこらへんはKドラマやK-POPと同じようなことが美術界でも起きているんですね!日本では民官学すべてが「海外展開下手」なところがあり、同じような課題を抱えていますが、どうしていくのがよいのですかね?

アート業界が単独でやっていてもたぶんうまくいかないのです。美術関係の団体などが音頭を取って、特区の申請とか、税制の提案などをやってきました。ただ結果は出ていない。

金融業界とか政府とか他の業界も巻き込んで動かしていかないといけないのではないかと思っている。最近は銀行さんがアート投資なども含めて検討する動きもあるので、金融・証券業界など力がある産業もこのアートの文脈にのっかって、一緒にマニフェストしてもらうような動きが必要です。

――:アートで行政を動かすのもそうですが、逆にユーザーをファンとしてどのくらい取り込めるのかも大きいですよね。チームラボの「ボーダレス」TIME誌「世界で最も素晴らしい場所 2019年度版(World's Greatest Places 2019)」にも選出された)のような事例がでていくとよいのでしょうか?

「ボーダーレス」のようなアートと商業の中間的なものを増やして、アートのもつインパクトを実績として見せていくことも大事ですよね。昔からのアーティストって「作品を売る」というビジネスモデルだったのです。チームラボはそれをチケットセールスのビジネスに変えた。彼らのギャラリーはペースギャラリーですが、そうしたビジネスモデルの変化自体を評価しているようです。

※ペースギャラリーPace Gallery:世界9か所ある米国発の現代美術ギャラリーで年商1億ドル、従業員340名という巨大企業。1960年にボストンで始まり、ニューヨーク、ロンドン、香港、ロサンゼルス、ジェノバ、ソウル、イーストハンプトン(米NY州)、パームビーチ(米フロリダ)ときて2024年春に麻布台ヒルズにはじめて日本進出することになった。

――:現代美術の商業的側面を切り開いていったのは米国だと思うんですが、彼らはどうやってそれを実現したんですか?

ペースはギャラリーとしてニューヨークからシリコンバレーに入っていこうとしたんですけど、普通にやっていても理解されなかったんですよ。IT 系の若い人たちは、スーツ着たスタッフが売っている高い油彩画には興味ないというか、根本的に文化が違う。

しかしチームラボが2016年に1900m^2ものスペースを使ってデジタルアート展示専用のギャラリー「Pace Art + Technology」を作った。 “芸術砂漠"と言われたシリコンバレーで、そうした新しい市場が、「これこそがおれたちのアートだ」と注目するようになった。

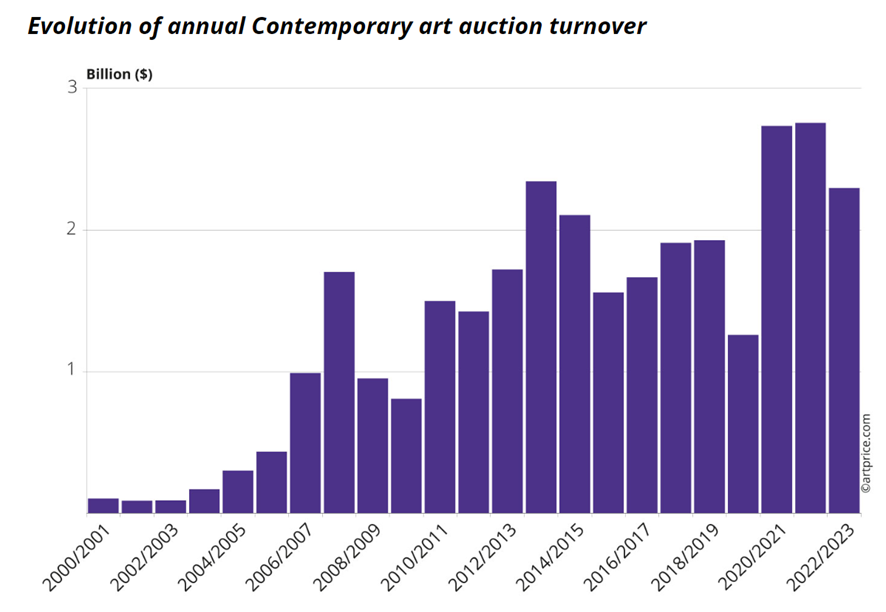

図3)現代美術オークションの年間取引高

1980~90年代と南條氏が取り組んだ「現代美術」は2000年代後半からオークション売上を伸ばし、全世界で2億ドル(全アート市場65億ドルの2%程度)にまでなってきている

――:なんと!米国での西海岸にアートを浸透させる役割に、チームラボが一役買っていたりするんですね!?これはアートか?という批判もあるようですが。

僕から言わせると「アートかどうかという質問自体が間違っている」と思いますね。そもそもアートって誰も絶対的な定義はできていないんですよ。それぞれが自分の体験のなかで、これがアートだと思っている。だからそこにずれが生じる。

欧州には昔から美学という学問もあって、19世紀のヘーゲルの時代からずっと「美とは何か」を追求し続けてきた。でも毎回定義するたびに、その定義を破るアート作品が表れて、定義が裏切られ続けた。だからある意味、アートかどうかという議論は成り立たない。

ひとつの例ですがかつて僕自身「アゲインストネイチャー展」で体験したことですが、その展覧会の中に椿昇のレモンイエローの巨大な怪物のような彫刻がありました。それを見た河原温が言ったのですが、この作品は、見たことがない、これは欧米の美術史の中に分類できない。「分類できないことは、新しいものをつくったということだ」といいました。私はなるほどと思いました。分類できないものを作ることが、新しいものを作ることだと。

※「アゲインスト・ネイチャー 80年代の日本美術」:1989年にサンフランシスコ近代美術館を皮切りに、アメリカ7都市およびICA名古屋を巡回し、80年代の日本を反映する椿昇、大竹伸朗、ダムタイプ、舟越桂、前本彰子、宮島達男、森村泰昌、萩野優政、平林薫、山本富章などの作品が選ばれ、日本的な「自然への畏怖」を忘れずにいながらそこに都市との折衷文化をくみ上げたものを肯定的に取り上げた。

下記河原温を含めて世界のコンセプチュアル・アートの3巨人と言われる

※Joseph Kosuth(ジョセフ・コスース:1945~)1969年に論文「哲学以後の芸術」を発表。芸術はかたちによらず概念にこそ存在するという解釈によって、コンセプチュアル・アートを提唱する。

※Lawrence Weiner(ローレンス・ウェイナー:1942~2021)、自分の芸術を「インフォメーション」と称し、法律用語を使って自分の芸術の意図を宣言した。

※河原温(かわらおん:1932~2014)日本人コンセプチュアル・アートの第一人者。メキシコ・ニューヨークなどを経て1966年に始まる「日付絵画(Todayシリーズ)」は単一色に塗られたキャンバスに日付だけを筆触を全く残さずに描いたもので、これ以降一切経歴などを公表しなかった。

――:権威側に立ってみると、「新しさ」は自分自身を否定するものにもなるでしょうね。

それはありますね。ヨーゼフ・ボイスの弟子が、自分の作品に似た作品をつくってきたらそれをテーブルからたたき落としたという逸話があります。自分の背中を追おうとするな、と言う意味ですね。

似たような話ですが、昔アラーキー(荒木経惟)とやっていた公募展で、彼がいつも自分の作品に似た写真ばかり評価するので、「それだとあなたの真似する若者ばかりが集まってしまう」と言ったら、その年だけ違うタイプの作品にグランプリを出すことにおとなしく同意してくれたことがある。

※荒木経惟(1964~):日本の写真家・現代美術家。千葉大学工学部写真印刷工学科を卒業し、1963年から電通で宣伝用カメラマンとして勤め、72年にフリーに。1964年写真集「さっちん」で第一回太陽賞受賞、1999年織部賞受賞、2011年安吾賞受賞。

――:今のアーティストたちがどう生きているかによって、その後の世代が育つというのもありますよね。最近は中野信子さんとか落合陽一さんとか、ちょっと違うジャンルからアーティストが生まれてくる胎動も感じます。

そうですね。中野さんも落合さんも吸収力が高く、頭がいい。そういう人たちが生み出す「分類できないもの」のなかに次のアートの種があるんだと思います。

――:これまで壮大な現代美術とのあゆみの歴史をお伺いしてきました。南條さんとしては今後どんなことをされたいと思っているんですか?

税制だけでなく、産業としてのアートについては政府だけではなく広く社会や他の業界も巻き込んだ動きを作りたいと思っています。

もう一つ、全然話は変わっちゃうんですが、起業もしたいと思っているんです。起業もアートじゃないかと思う。中山さん、会社立ち上げが得意な人知りませんかね?一緒にやってほしい。笑。

南條史生

キュレーター、美術評論家、エヌ・アンド・エー株式会社代表取締役

1972年慶應義塾大学経済学部、1977年文学部哲学科美学美術史学専攻卒業。国際交流基金等を経て、2002年より森美術館立ち上げに参画、2006年11月から2019年まで館長、2020年より特別顧問。同年より十和田市現代美術館総合アドバイザー、弘前れんが倉庫美術館特別館長補佐、2023年5月アーツ前橋特別館長に就任。1990年代末より1997年ヴェニスビエンナーレ日本館を皮切りに、1998年台北ビエンナーレ、2001年横浜トリエンナーレ、2006年及び2008年シンガポールビエンナーレ、2016年茨城県北芸術祭、2017年ホノルルビエンナーレ、2021年北九州未来創造芸術祭 ART for SDGs、2021年〜2023年Fuji Textile Week等の国際展で総合ディレクターを歴任。著書として「アートを生きる」(角川書店、2012年)等。

※はインタビュアーの中山淳雄によってWikiや各書籍から抜粋・編集・サマリーされたものである

会社情報

- 会社名

- Re entertainment

- 設立

- 2021年7月

- 代表者

- 中山淳雄

- 直近業績

- エンタメ社会学者の中山淳雄氏が海外&事業家&研究者として追求してきた経験をもとに“エンターテイメントの再現性追求”を支援するコンサルティング事業を展開している。

- 上場区分

- 未上場