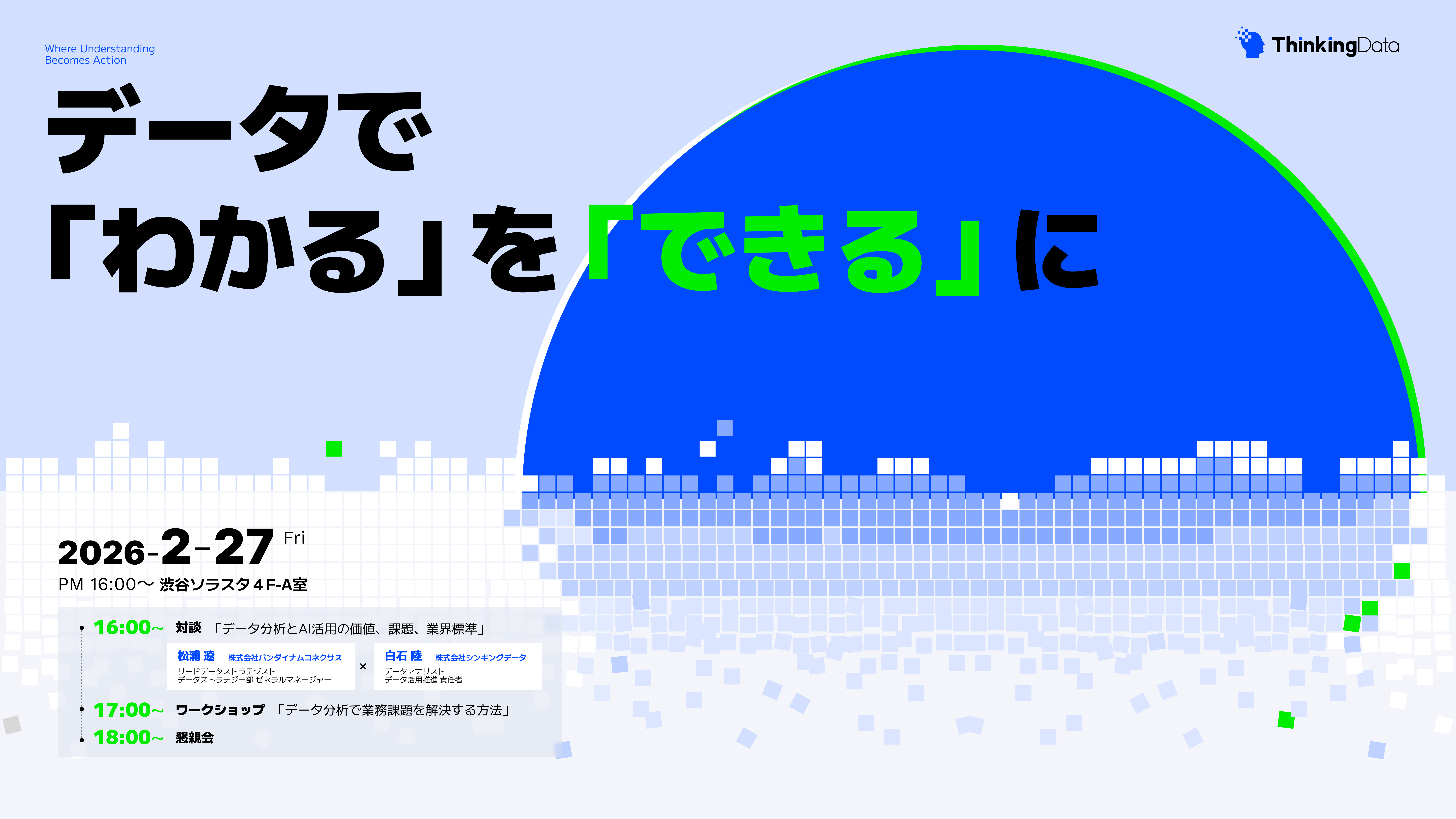

バンダイナムコスタジオ「VR ZONE Project iCan」で挑戦したVRならではの音響効果 三者三様の臨場感のあるサウンドとは【CEDEC 2016】

8月24日から26日にかけてパシフィコ横浜にて開催中の「CEDEC 2016」。本稿では、バンダイナムコスタジオの技術本部サウンド部に所属する矢野義人氏、橋本大樹氏、倉持啓伍氏の3名が登壇したセッション「仮想世界はここにある!「VR ZONE Project iCan」におけるVR立体サウンド演出」の模様をお伝えする。

バンダイナムコスタジオは現在、お台場ダイバーシティにて仮想現実エンターテインメントコンテンツの実験施設「VR ZONE Project i Can」を展開している。このプロジェクトをサウンド面から支えているのが今回登壇した3人だ。セッションでは3人から、VRエンターテインメントだからこそ必要なサウンドへのこだわりと、完成までの苦労が語られた。

■本物の臨場感を作るためのこだわり

▲左から倉持啓伍氏、矢野義人氏、橋本大樹氏

「VR ZONE Project iCan」で提供されているコンテンツは8種類。この内橋本氏は『SKI RODEO』、倉持氏は『脱出病棟Ω(オメガ)』、そして矢野氏は『MAX VOLTAGE』を担当している。

まずマイクを握った橋本氏は、『SKI RODEO』の説明を始めた。本作はゲレンデやレース好きとは異なる、普段できない高度なスキー体験を味わえるVRコンテンツだ。その筐体にはリアルな体感を高めるための仕様や工夫が随所に盛り込まれており、そのひとつが筐体ベース部の稼働や、送風ファンでプレイヤーの顔に風を当てるギミックだ。

またプレイヤーが乗る板も振動して、滑走中や着地など路面の感触が伝わってくるようになっている。橋本氏によると板の制御はサウンドで行っているそうで、ゲーム内の音に合わせた動きをするように仕掛けてあるという。

次にこだわりを見せたのは走行中の音だ。滑走時は前進のスピードに応じた変化をつけるために、速度や板の傾きなどをパラメータ化。NUSOUNDの機能によって、変化具合をサウンド・デザイナーが自由に調整できるように工夫した。また新雪や圧雪、アイスバーンに岩場といった各路面用の音もすべて用意して、足元の感触をリアルに伝えている。

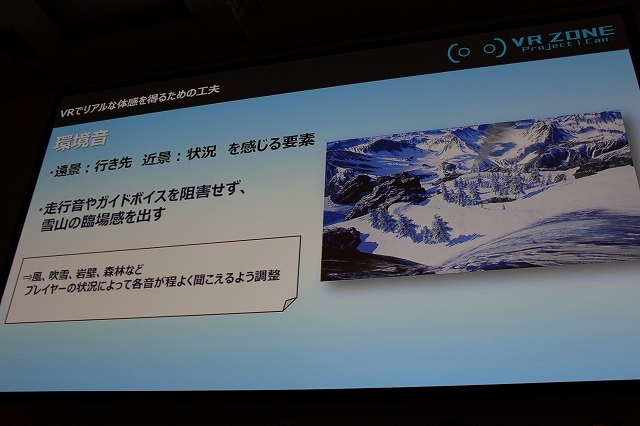

環境音では風や吹雪など、プレイヤーが置かれている状況によって各音が程よく聞こえるように調整。また距離と速度、重量感が見た目に合うように低音を補強するなど、音質にもこだわったと話していた。

次に倉持氏が担当した『脱出病棟Ω』は、「お化け屋敷+脱出ゲーム」をテーマにしたホラーゲームだ。廃病院を懐中電灯で照らしながら、電動の車いすで進んでいくシステムになっている。2~4人の協力プレイが可能で、VRヘッドセットを被りながらでもボイスチャットで会話できる点が特徴だ。

倉持氏は本作でプレイヤーに恐怖を感じてもらうため、外部の雑音をかき消すことを強く意識したという。そこで効果的に用いたのが環境音だ。最適なタイミングで怖い環境音を鳴らすことで、なにも起こっていなくても恐怖を感じる仕組みを考えたと倉持氏は話す。

具体的にはWaterphoneというホラー作品の音楽では頻繁に使われる楽器の不気味な反響音と、人間の可聴範囲よりも低い19HZの低音を織り交ぜることだ。19HZの低音は人間の耳では感知できないものの、これを聞くと人間が妙な感覚を覚えると倉持氏は説明する。これ自体は謎の多い仮説であるが、倉持氏たっての希望で導入することになったという。

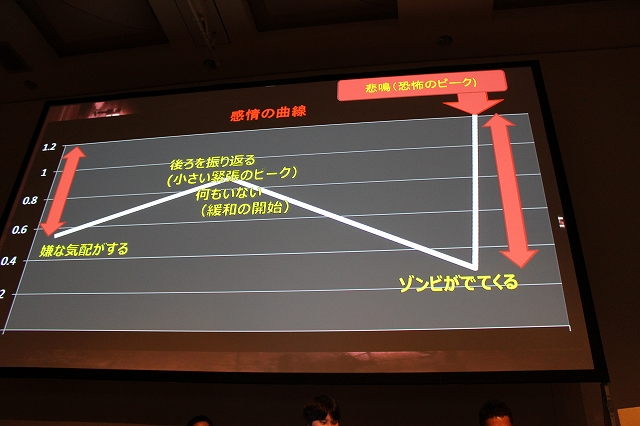

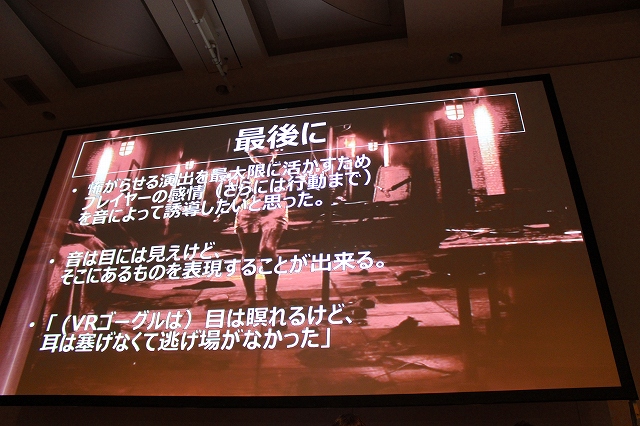

続いてのこだわりは、音を出すタイミングである。倉持氏は『脱出病棟Ω』を制作するにあたって、あらゆるホラー映画を観賞、そして「恐怖のピークは一度緩和させたほうが大きい」という結論に達したという。

まずは不安な音を流してプレイヤーに小さな緊張状態を起こす。このとき使うのは耳鳴りのような高音や、水滴の落ちる音などだ。ほかには爪で黒板をこする音や、赤ちゃんの泣き声も有効であるようだ。

プレイヤーの緊張状態を起こしたまではいいが、ここですぐに驚く演出を入れるのではなく、一度緩和させることが重要になる。そこで倉持氏が利用したのがボイスチャットだ。友達と話すことが安心感を生み、一時的に緊張をほぐしてくれる。このときボイスチャットの入力信号で不快な環境音が小さくなるように調整し、緊張感の緩和をさらに高めている。

倉持氏はボイスチャットについて「他プレイヤーの悲鳴で恐怖が連鎖する」という効果も見られると語る。仲間の悲鳴で危険を感じるが、相手がどんな状況なのかはわからない。そこでさらなる不安が生じるという、音ならではの効果が見られるのだ。これは制作時も考えていなかったことで「想定外だったが嬉しい効果」と笑顔で振り返っていた。

最後に『MAX VOLTAGE』のサウンドを開発した矢野氏は、本作での注力点として「本物のライブステージ上の臨場感を作る」「ヘッドトラッキングオーディオを実現する」の2つを掲げた。

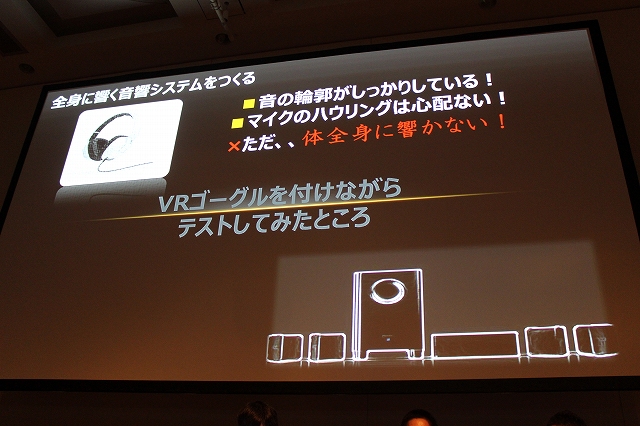

『MAX VOLTAGE』は“自分がスターになったら”というコンセプトで、多くの観客を前にしたライブのスターの気持ちを体験できるVRアクティビティ。本物のライブステージ上の臨場感を作るためには前進に響く音響システムを作る必要があったと矢野氏。そこでウーハー付きのヘッドフォンと5.1chサラウンドシステムの両方を試したところ、ウーハー付きヘッドフォンでは音の輪郭がはっきりしているものの、体全体への迫力は低かったという。逆に5.1chサラウンドシステムは価格面での圧迫はあったものの音に迫力があり、最終的にこちらを採用することになったという。

次に矢野氏が取り組んだのは防音室の選定である。防音室についてはONZOと協業しての選定となり、約4畳の室内で本物のライブのように重低音で前進を振動させることを目指した。そしてプレイヤーが壁や天井、扉にぶつかっても怪我をしない作りであることも重要視しているとのこと。

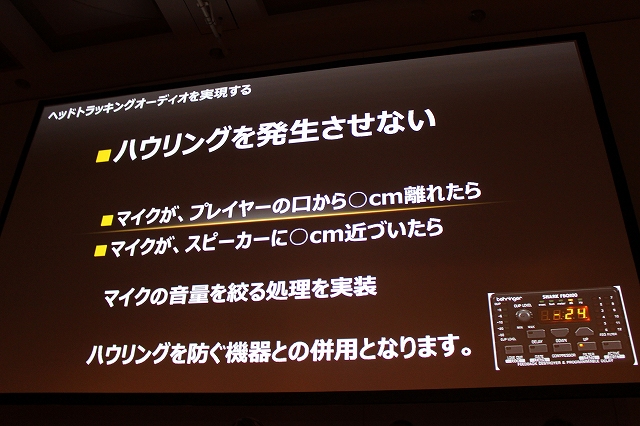

もうひとつの注力点である「ヘッドトラッキングオーディオ」だが、これは頭の位置をリアルタイムで検出するシステムのことだ。これを実現することでスピーカーの存在を消す、ハウリングの発生を防ぐといった、広いライブ空間の表現が可能になる。

まずスピーカーの存在を消すためには、5.1chスピーカーの座標をプログラムで登録。プレイヤーがスピーカーに近づくと、その距離に応じて怨霊がリアルタイムに下がるように処理を施した。そしてハウリングを発生させないために、マイクの怨霊を絞る処理を採用。「マイクがプレイヤーの口から○cm離れたら」「マイクがスピーカーに○cm近づいたら」といった条件で音量を絞ることで、ハウリングの問題を解決していったとのこと。

■VRのサウンドデザインで大変なのは…?

各作品でのサウンド制作事例の紹介が終わると、続いて「VRサウンドデザイン 掘り下げてDIVE!」と題した3人の鼎談が始まった。まず話題にあがったのはVR空間へプレイヤーを導く導入表現。橋本氏によると『SKI RODEO』では、山のふもとから山頂に行く際、ヘリコプターの音が聞こえてきて山頂に連れていってもらう演出が入るという。そのときサウンドも耳に馴染むように心がけ、違和感なくVR空間へ移行できるようにしたそうだ。

『脱出病棟Ω』の場合はゲームが始まると人がなにかを刺している演出がスタートする。衝撃的な映像をいきなりプレイヤーに見せると、続いてそのすぐ横をプレイヤーが通過する。本作ではバイノーラルを採用しており、真横や背後から不気味な音が聞こえてくることで、本当にここにいると感じさせているのだ。

サウンドといえばBGMもゲームには欠かせない要素だが、矢野氏によると『MAX VOLTAGE』だと歌うときには音楽が鳴るが、最初のメニューでは鳴らない設計になっている。本作はあくまでも現実のライブを再現したコンテンツであって、BGMを多用するとゲームっぽくなってしまうからという理由だ。これは『SKI RODEO』『脱出病棟Ω』でも同じ考えだそうで、橋本氏は「雪山で音楽が流れてくるのは不自然だから」と説明していた。

最後にVRコンテンツでのサウンド開発でもっとも大変なのは「デバッグ」であると3人は口をそろえる。単純に何時間も使用し続けることは難しく、体を動かすため体力も使う。ヘッドセットを装着した状態ではメモも取れないため矢野氏は「VRの世界でメモ書きしたいな」と将来に向けての展望を語る。

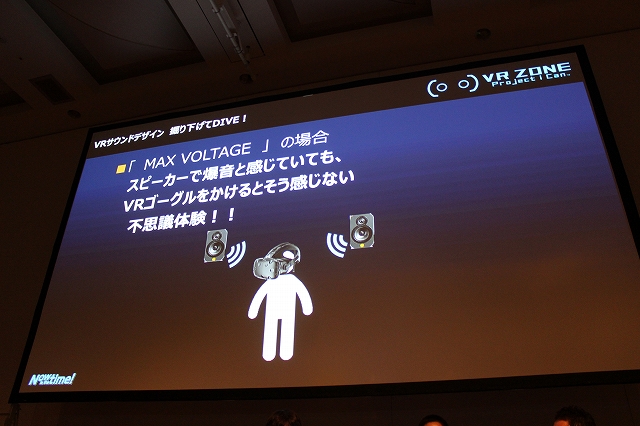

また『MAX VOLTAGE』では、かつて実際に体験したライブでの音量と比較してしまうため、スピーカーだと爆音でもVRだと音量が小さく感じる傾向があるという。『SKI RODEO』でも予想していたよりも小さな音になりがちだったため、橋本氏は「ピークは大きくするように心がけた」と注意点も話していた。

(取材・文:ライター ユマ)

会社情報

- 会社名

- 株式会社バンダイナムコエンターテインメント

- 設立

- 1955年6月

- 代表者

- 代表取締役社長 宇田川 南欧

- 決算期

- 3月

- 直近業績

- 売上高2896億5700万円、営業利益442億3600万円、経常利益489億5100万円、最終利益352億5600万円(2023年3月期)

会社情報

- 会社名

- バンダイナムコスタジオ