コンピュータエンターテインメント協会(CESA)は、8月23日~25日の期間、オンラインにて、国内最大のゲーム開発者向けカンファレンス「コンピュータ・エンターテインメント・デベロッパーズ・カンファレンス 2022」(CEDEC 2022)を開催した。

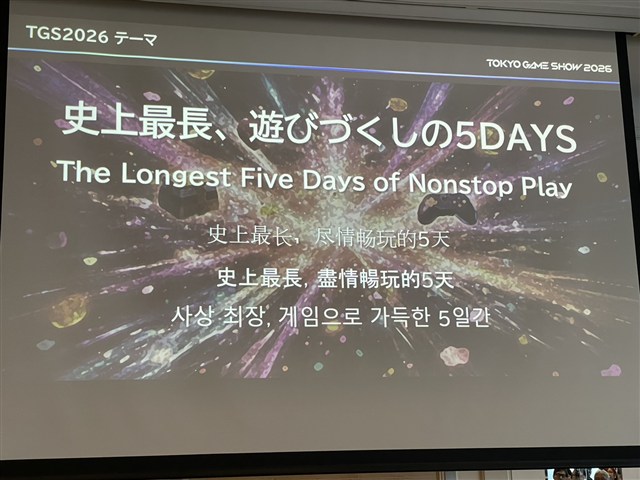

本稿では、8月23日に行われた、オインクゲームズ デジタル部・UIデザイナー・プログラマーの新藤愛大氏による講演「ボードゲームのデジタル化への挑戦 - レッツプレイ!オインクゲームズの UI・ゲームデザイン」をレポートしていく。

本セッションでは、ボードゲームをデジタル化する際にどのようなことを大切にすべきか。ボードゲームをデジタル化するとどのような課題があるのか、またその解決策を紹介。リアルなボードゲームの得意・不得意は何か、デジタルゲームの得意・不得意は何か。双方の得意な部分を活かした、デジタルだからこそできるボードゲームの形について話を展開した。

『レッツプレイ!オインクゲームズ』は、オインクゲームズが2010年から現在までに制作した約50以上のボードゲームの中から選りすぐりのタイトルを、デジタルかつオンラインで遊べるようにしたもの。Nintendo Switch向けに2021年12月にリリース、Steamでも2022年7月にリリースしている。リリース時には、『海底探検』『スタータップス』『エセ芸術家ニューヨークへ行く』『月面探検』の4本を収録。また、現在は『この顔 どの顔?』『藪の中』が追加され、現在は6本のゲームで遊ぶことができる。さらに、秋には『ファフニル』、冬には『スカウト』の追加を予定している。

しかし、ボードゲームの面白さをデジタルで再現するのは一筋縄ではいかなかったという。ボードゲームをデジタル化していく中で、"他のプレイヤーを感じない"、"盛り上がりに欠ける"など、様々な壁にぶつかってきた。今回の講演では、オインクゲームズのデジタル部が、いかにしてこれらの課題をUIデザインで解決していったかを共有する。また、開発に至った経緯や、初期のコンセプト・ビジュアルデザインについても説明を行った。

さらに、そこから一歩進んで、デジタル上に正確にボードゲームを再現するだけでなく、リアルでの制約に囚われていた部分や、デジタルならではの利点を活かせる部分について、元のコンポーネント(UI)やルール(ゲームデザイン)に囚われずに変更を入れることで、ボードゲームの良さとデジタルゲームの良さを併せ持つ、デジタルだからこそできるボードゲームの形を目指した事例も紹介した。

■経緯・コンセプト

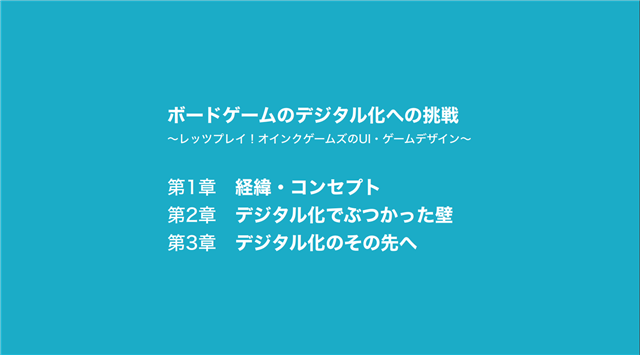

まず新藤氏は、最初はボードゲームのデジタル化に消極的だったという話から始める。理由として、無意識に感じ取る相手の表情・動き・会話といったメタな情報がなくなることで、対面での面白さが再現しにくいと考えていたからである。

しかし、その状況を変えたのがコロナ禍の到来だった。人がリアルで集まれないことにより、ボードゲームという娯楽が危機的な状況に陥ってしまう。その中で、離れていても一緒にボードゲームを遊べる環境を整えなければならないという問題意識が生まれたと話す。時を同じくして『Among Us』の流行により、ボードゲーム的なゲームをオンラインで遊ぶ土壌ができ始めているという背景もあり、オインクゲームズなりにデジタルにおけるボードゲームの形を模索し始めることとなったと開発の経緯を語った。

そして、開発を始めるにあたって以下の3つのコンセプトを決めた。

1.人と会わなくてもプレイできる

全てのゲームがオンラインで他のプレイヤーと遊べることを第一に考えた。Zoomなどのビデオチャットを繋ぎながら友人と遊ぶことを想定した。

2.人と人との関わり合いを邪魔しない

ボードゲーム文脈の延長線上に本作があるイメージで、デジタルゲーム的な演出やビジュアルではなく、元々のボードゲームが持つ手触りや空気感から離れない形を目指した。

3.友達同士で遊ぶことに集中する

例として、友達の家でボードゲームを遊ぶ際に世界ランキングなどを気にしないように、余計なものは入れないようにした。

▲こちらは「ゲーム選択画面」のコンセプトビジュアル。オインクゲームズの特徴である小さい箱がズラっと並んでおり、実際に「この中からどれを遊ぶ?」と話しながら決めてもらうことをイメージしている。

上記のコンセプトビジュアルに対して「何故、逆光になっているのか?」と問われることがよくあるという。その答えとして新藤氏は、ゲームそのものではなく、それを遊んでいる場が主役であるというメッセージで、奥に賑わっているテーブルをイメージしていると話した。ゲームを通じた人と人との関わり合いを大事にしたい本作のコンセプトを表しているとのこと。

続いて、リリース時から実装されている『海底探検』のコンセプトビジュアルを紹介した。

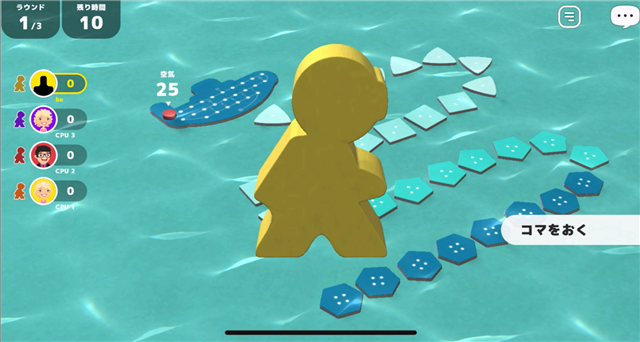

▲コンポーネントをそのまま3D化し、実際にそれを動かしながらダイスを振ったりコマを動かして遊んでいるイメージとなっている。

リアルのコンポーネントを再現するなど、このようなコンセプトビジュアルになったことに関しては、友達と一緒にボードゲームを遊んでいる雰囲気を大切にしたいからだと説明した。デジタルであれば、視点を真上から見たように設定したり、現実にはない演出も入れられるが、あえて現実でボードゲームを遊んでいるときと同じ見え方になるよう意識して制作している。こうすることにより、画面の外側に同じテーブルを囲んでいる友達の存在があることを感じてほしいと考えているのだとか。実際に3D空間で友達を表現することは難しいため、UIで抽象化されたプレイヤーリストを表示することで補足している。

最後に、『スタータップス』のコンセプトビジュアルも紹介した。ここでは、得点用のチップが画面に見えている点に注目してほしい。

デジタルゲームであれば、得点はUI上に数字として表示することもできるが、あえて物として見えるように表現されている。これは、実際にお金や物を直接やり取りすることもゲームの面白さに繋がっていると考えているためだと体験談を交えながら説明した。

■デジタル化でぶつかった壁

ここからはデジタル化の際にぶつかった壁について話を展開。ここでは、すごろくベースの『海底探検』と、カードゲームの『スタータップス』の事例を紹介した。それぞれのゲームにルールについてのルールや詳細は以下の動画を参考にしていただきたい。

▲『海底探検』は、探検家となり、海底に沈む財宝をより多く持ち帰ることを目指すゲーム。

▲『スタータップス』は、投資家となり、将来有望な企業に投資して利益を得ることを目指すゲーム。

先ほど紹介したコンセプトビジュアルを基に、開発チームでこの2つのゲームの細かいUIデザインとプロトタイプの実装を進めていったという。

そうして完成したプロトタイプを遊んでみたところ、開発チームが感じたのは「一見、良い感じだしルールも再現できていて遊べるけど、なんか思っていたのよ違う」ということ。この違和感を紐解いていくことで、分かりにくくなってしまっている箇所や、元々あったはずの面白さが欠けていることが分かった。

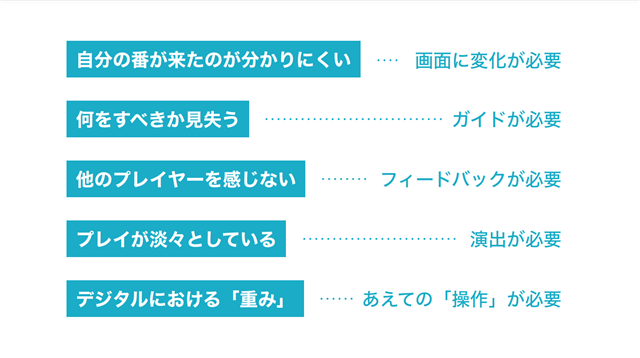

最初に挙がった意見は「自分の番が来たのが分かりにくい」というもの。

▲こちらがプロトタイプ時の画面。

現実でのプレイでは自分の番を示す表示は何もない。そのため、開発初期のバージョンには何も表示を入れていなかった。しかし、デジタル化されたとき、改めて自分の番が来たことが分かりにくいことに気付いたという。そこで、どのゲームも共通して使える「あなたの番です」という表示を導入することに。

▲この表示は、どんなゲーム画面でも埋もれずに目立つように黒と黄色という配色にしている。また、専用のSEを入れ、少し目を離していても音で分かるように工夫している。

また、「自分の番が来たのが分かりにくい」という意見は、『海底探検』より『スタータップス』の方が多く見られたという。その理由として、『海底探検』では自分の番が来ると選択肢が表示されることを挙げた。画面に変化を与えていることで、自分の番であることに気付きやすくなっているのだという。

一方、『スタータップス』では自分の番が来ても画面に変化がなく、「いつの間にか自分の番になっている」、または「自分の番が来ても気付かない」という状況が発生していた。このことから、デジタル化の際には自分の番が来たときに画面に何かしらの変化があることが大事であるという気付きを得たと新藤氏は述べた。そこで、『スタータップス』では自分の番が来たときに以下2点の演出を実装した。これにより、自分の番が来たときにさらに気付きやすくなったと話をまとめた。

①カメラを少しズームする

②山札のカードを少し浮き上がらせる

次に挙がった問題は、「途中で何をすべきか見失ってしまう人が出る」ということ。

『スタータップス』では、自分の番が来た際に山札からカードを引かないといけないが、ここで何をしなければならないのか迷ってしまう人が多くいたという。

何故このような現象が起きてしまっているのかについて、新藤氏は次のように説明した。

現実では、ルールを理解したうえでプレイヤーが自発的にカードやコマを動かしている。しかし、デジタルゲームではシステムが自動的にカードやコマを動かして流れを主導していく。これは便利な反面、時にはプレイヤーが置いてけぼりになることもあるという。こういった事態が起きないよう、全てのゲームにおいて、プレイヤーが何かしら操作をしなければならない場面では、やるべきことを黒字に白のテキストで表示するというルールを徹底するようにした。

▲ガイドが何もないときに比べて、初めて遊ぶ人でも自分が何をすればよいか分かりやすくなっている。

ボードゲームの場合、アクションゲームなどと異なりプレイヤーが常に操作可能な状態にあるるわけではないため、操作が必要な状況になった際にははっきりと分かるように、やるべきことが分かるガイドが必要ということが分かった。

ここから、より大きな問題へと直面していく。まず挙げたのは、デジタル化にあたって最大の問題となるであろう「他のプレイヤーを感じない」という問題。現実のボードゲームと同じルールのゲームを遊んでいるはずなのに、デジタルにした途端、他のプレイヤーと一緒に遊んでいる感覚が薄くなってしまう。せっかくリアルタイムに対人で遊んでいても、CPUと遊んでいるのと変わらないように感じてしまうのであれば意味がない。

▲『海底探検』の初期バージョンの画面。どこか無機質な感じがしてしまう。

ここから、「相手の番であっても選択肢を頭上に表示する」というアイデアを導入。進む方向やチップを取得するかどうかなど、全員の行動や思考している時間が各プレイヤーに見える形で表示されるようになる。

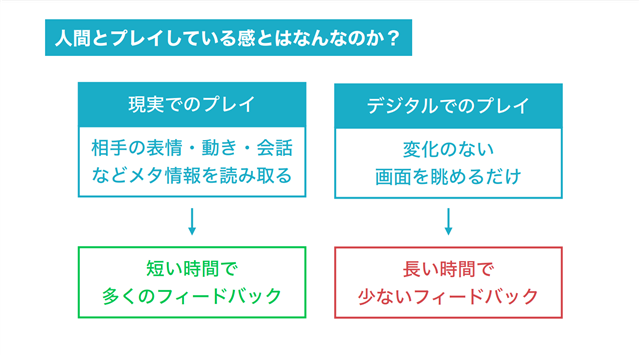

このUIが入ることで、それまでに感じていた無機質さがなくなったように感じたと新藤氏は話す。先ほども述べられた通り、現実でボードゲームをプレイする際は、相手の表情や動き、会話といった情報から短い時間で多くのフィードバックを得ている。しかし、デジタルでのプレイでは相手の選択が決まるまで画面に変化がなく、フィードバックも少ない。この情報量の少なさが、機械っぽさを感じさせていたのではないかと考えた。

しかし、3Dの画面だけでは得られるフィードバックに限りがある。そこで、リアルタイムなフィードバックをUIで増やす工夫が必要だという結論に至った。

▲選択肢が表示されることでフィードバックが増え、相手が今何について考えているのか、何に悩んでいるのかという点が伝わるようになり、画面の向こう側にいる人間を感じられるようになった。

▲『スタータップス』では選択肢以外にも、影を通して相手の手札の選択状況が表示されるようになっている。画面の面積の制約上、相手の手札を表示するためのスペースがなかったことからトリッキーな解決法となったが、これもフィードバックを増やすうえで有効に作用したと新藤氏は述べた。

他に多く挙がった意見として「プレイが淡々としている」という問題もあった。

▲『海底探検』において空気の残量メーターが減ることはゲームの勝敗に関わる重要な出来事だが、画面ではいつ動いたのか非常に分かりづらくなっている。

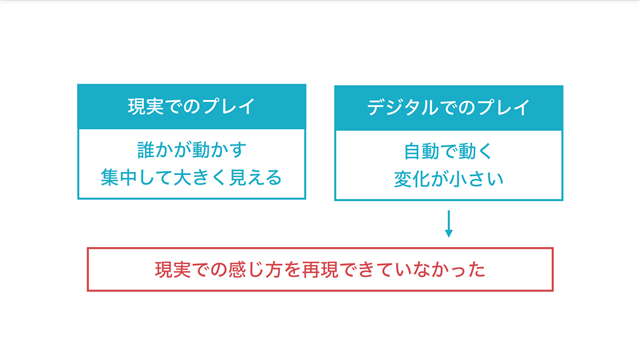

現実でのプレイでは誰かが実際にコマを動かすため、その動きが目に入って注目したり、集中して大きく見えたりする。一方、デジタルではシステムが自動的に動かしてしまい、画面上にも面積として小さな変化としか捉えられない。これにより、現実での感じ方を再現できていなかったと分析した。

そこで、重要なものをシステムが自動で動かす際には、そこにカメラをズームするなど、感覚のズレを埋める演出を入れることにした。コンセプトとしては、デジタル的な演出はあまり入れない方向性で考えていたが、この点に関しては演出を入れないとプレイ感に大きく影響するという発見があった。これにより、ゲームに抑揚を感じるようになり、淡々とした感覚が薄くなった。

▲『海底探検』では空気が減った際に、『スタータップス』では手札を出す際やチップが移動した際にこの演出が取り入れられている。

最後に「デジタル化における重み」について。この点について新藤氏は『海底探検』で見られた事例を紹介した。

『海底探検』をデジタル版でプレイした際に一手目でチップを拾いたくなるケースが多く見られた。しかし、現実ではこのようなプレイはしにくいという。これは、コマをどかしてチップを拾い、ブランクチップと入れ替えてコマを戻すという手順の多さが心理的な負荷に直結していたからだと新藤氏は述べる。

▲現実では、手順の多さによって少しだけ拾わない方向にバイアスが掛かっている。

一方、デジタルではこの手順を自動で行ってくれるため、ボタン一つで実行でき心理的負荷が軽い。これによりプレイしやすくなっている反面、実際に自分の手で物を動かすときの「重み」を感じにくくなっている。これはデジタル版を単調に感じる理由にもなっていることから、プレイヤーが面倒に感じない範囲であえて「重み」を感じさせるような操作を入れることにした。この工夫について、以下2つの事例を紹介した。

『海底探検』の初期バージョンでは、進行方向を決めるとダイスが勝手に振られるようになっていたが、「重み」を出すためにダイスが回転し始めた後、もう一度ボタンを押す動作を入れるようにした。

▲これにより、自分の命運を決める「ダイスを振る」という行為に対してより気持ちを乗せられるようになった。

2つ目の事例は、『海底探検』のゲーム開始時に「コマをおく」というフローを入れたというもの。初期バージョンでは最初からスタート地点にコマが置かれていたが、製品版では自分のコマが画面に表示され、そこでボタンを押すとスタート地点に置かれるようになっている。このフローを入れた理由には、自分のコマの色が分からなくなってしまわないようにするという意図もあったが、同時にプレイヤーがそのコマに憑依する儀式のようなものとしても機能しているとのこと。

いきなりゲームが始まると、唐突すぎてプレイヤーの気持ちが乗り切れない場合がある。気持ちを盛り上げてプレイしてもらうため、ゲーム開始時の演出をしっかりと作ることが重要だと語った。

▲実はこのときだけ、コマが何もない空間に浮いている。この時点ではまだ現実側に存在しているが、プレイヤーが操作を加えることでゲーム側に入っていき「やるぞ!」という気持ちを高めてくれることを意図していると説明した。

以下はここまでのまとめ。

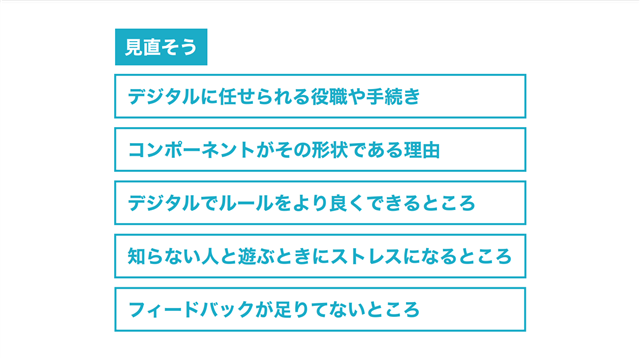

■デジタル化のその先へ

ここまでは元々ボードゲームが持っている面白さを如何にデジタルで再現するかを考えてきた。しかし、現実のボードゲームをデジタル上に正確に再現することが必ずしもベストだとは考えていないと新藤氏は話す。ボードゲームとデジタルゲーム、双方のメディアの得意・不得意を理解し、変えるべきところを変えることで"デジタルだからこそできるボードゲーム"を目指すことができると考えているという。

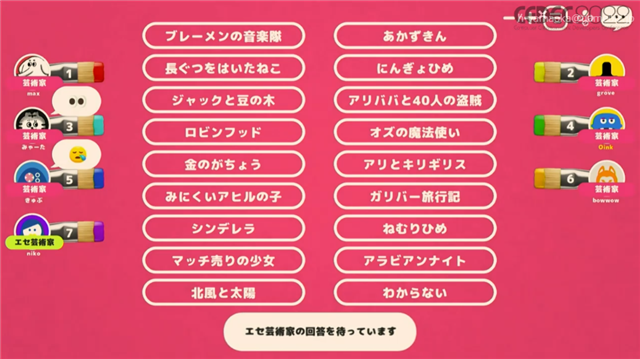

ここでは、お絵かき人狼『エセ芸術家ニューヨークへ行く』と顔作りゲーム『この顔 どの顔?』の事例を紹介した。それぞれのゲームの概要については以下の動画を参考にしていただきたい。

▲『エセ芸術家ニューヨークへ行く』は、お絵描きと人狼を組み合わせたようなゲーム。

▲『この顔 どの顔?』は、顔を作って何の表情かを当ててもらうゲーム。

最初に紹介された事例は「デジタルの長所を活かす」ということ。

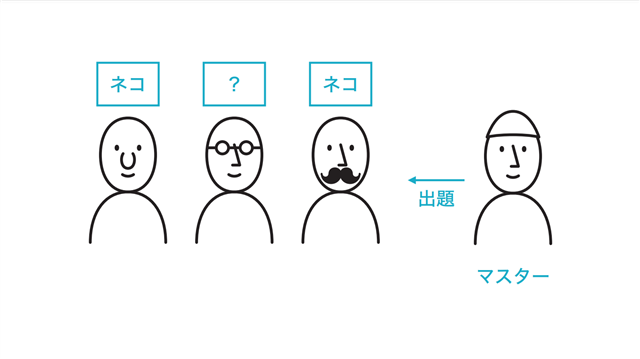

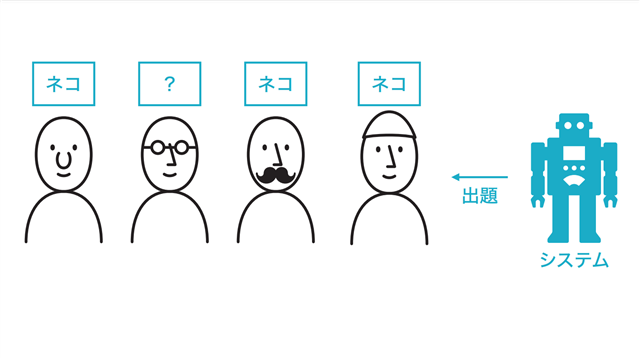

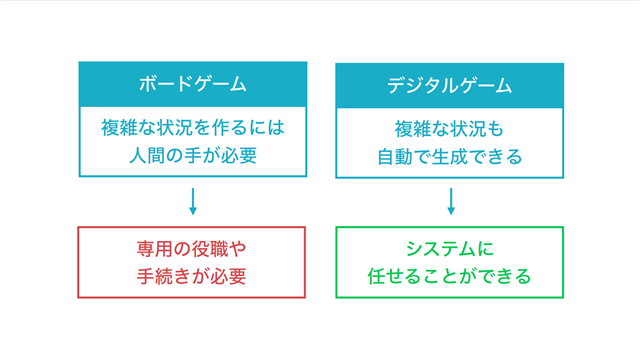

『エセ芸術家ニューヨークへ行く』では、プレイヤーの中でひとりだけお題を知らないという状況を作り出す必要がある。しかし、このような状況を自動で作り出すシステムをボードゲームで提供しようとすると、非常に煩雑になってしまうため人間の手を借りる必要があった。

▲実際のルールでは、プレイヤーの中のひとりがマスターという役割を担い、その人がお題を出すことで解決していた。これにより本質的には不要な役職と手続きが増え、プレイ人数も最低4人からとなっていた。

▲一方、デジタルゲームはこのような状況を作ることを非常に得意としている。システムから自動で出題できることで、マスターという役割と手続きが不要となり、プレイ人数も最低3人から遊べるようになった。

▲お題が出題されている画面。システムからランダムに選ばれたものが出題される。お題を知らない人の場合は右のような表示になる。

現実のボードゲームで複雑な状況を作るには人の手がいる。これには専用の役職や手続きが必要になり、プレイヤーの負担になったりプレイ人数に制約が出る場合がある。一方、デジタルゲームは複雑な状況も自動生成することを得意としているため、それらの役割をシステムに任せることができる。デジタル化にあたっては、デジタルに処理を任せられる役職や手続きがないか改めてルールを見直すことで、プレイヤーの負担を減らしたり、プレイ人数の制約を減らすことができると話をまとめた。

次に「リアルなコンポーネントである必要性」について。

コンポーネントを3Dで再現する大きな理由のひとつとして、フィジカルだからこそできる分かりやすさがある。例えば、チップの表と裏という要素をデジタルにしたときに取り去ってしまうと説明が大変なる。これ自体が非常に優れたUIとして機能しているからだ。この点が、ボードゲームの元々のコンポーネントをデジタル上でも活かすべきかそうでないかを判断する大きな基準のひとつとなっている。

一方で、『エセ芸術家ニューヨークへ行く』のコンポーネントのようにその形状である必要性がない場合もある。これは、プレイヤーによってペンの色が異なるという条件以外には、お絵描きができればどのようなペンや紙の形状であっても構わないからである。このような場合は、よりデジタルに適した表現がないか見直すことも大切だと新藤氏は話す。

▲『エセ芸術家ニューヨークへ行く』は元々サインペンと紙だったコンポーネントを、デジタル化する際に筆とキャンバスに変更した。また、完成した絵が美術館に飾られるという演出を加えることで、元々のゲームが持つ楽しさを視覚的な面やロールプレイの面から増幅させている。

デジタル化においては、コンポーネントがその形状である理由を見直し、活かすべき部分がどこか、よりデジタルに適した表現がないかを考えることによって体験の質を向上させることができると話をまとめた。

ここからは、さらに「デジタルの長所を活かす」ということについて、より深掘りして話を展開。ボードゲームの不得意なこととして、タイミングや時間が絡む厳密な判定が難しいことを挙げた。一方、デジタルゲームはそのような厳密な判定を得意としている。

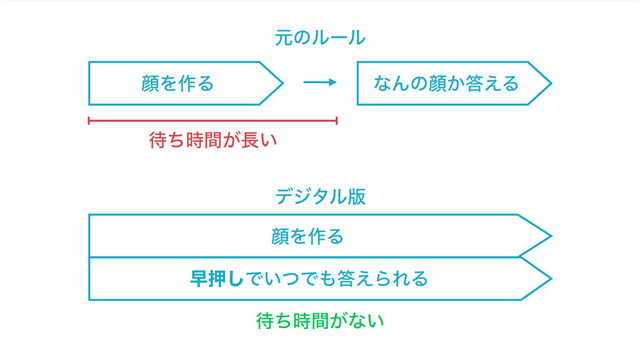

『この顔 どの顔?』は、元々のルールではひとりが顔を作り、他の人は完成形を見て何の表情かを答えるというフローだった。このルールをデジタルでそのまま再現すると、回答までの時間が非常に長く感じるという問題があった。特にデジタルでは他のプレイヤーの顔が見えないため、そのように感じる。

そこで、ルールを大きく変更し、顔を作っている間であっても早押しでいつでも答えられるという方式を導入した。現実のボードゲームでは誰が早かったかの判定が曖昧になってしまうため導入しにくいが、デジタルなら厳密に判定できる。これにより待ち時間がなくなったうえ、早めに回答するか最後までよく見てから回答するかというジレンマを生み出した。このジレンマを活かすため、最初に回答した人にはボーナス点が入るという変更も加えた。これによって緊張感が持続し、最後まで飽きずにプレイできるようになった。

デジタル化にあたっては、デジタルの長所を活かすことでルールをより良くできるところがないかを見直すことで面白さをさらに向上させることができると新藤氏は語った。

次の事例は「知らない人と遊ぶことを想定する」ということ。

現実でボードゲームを遊ぶときは実際に対面して遊ぶことになるため、知っている人と遊ぶことが多い。一方、デジタルでは対面せずオンラインで遊べるため、知らない人と遊ぶことも多くなる。

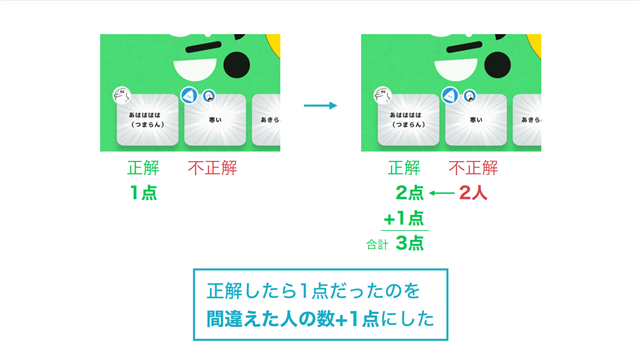

『この顔 どの顔?』は、誰かが作った顔を見て、それが何の表情かを当てるゲームであるため、顔を作り人が下手だと文句を言いたくなることがある。知っている人同士であれば気にならない点も、知らない人と遊んでいる際には大きなストレスになる恐れもある。これを軽減するために、元々はお題を当てたときの得点は1点で固定だったところを、間違えた人の数+1点になるようにルールを変更した。

間違えた人の数を得点にすることで、問題が難しくても上手く汲み取ることができれば高得点のチャンスになると考えられるようになっている。結果的に、この要素が終盤の逆転要素にも繋がり、あえて大穴を狙うような選択もされるようになりプレイの幅が広がったという。

デジタル化にあたっては、知らない人と遊ぶときにストレスになるところがないかを見直すことによってオンラインで色々な人と遊んでも楽しさを維持しやすくなるとの考えを述べた。

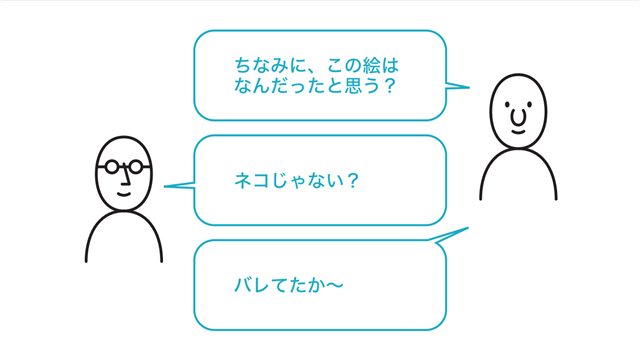

最後の事例は「フィードバックを大事にする」ということ。

現実で『エセ芸術家ニューヨークへ行く』をプレイすると「ちなみに、この絵は何だったと思う?」という会話がよく生まれる。実は、これがプレイヤーにとって重要なフィードバックとなっており、ここでお題がバレでいたのかそうでないかが分かることによって、次回はこうしてみようと思うきっかけになっていたのだという。

しかし、この会話はルールとして明記されていた部分ではなかったため、デジタル版ではこのフィードバックを得る機会が失われてしまった。そのため、プレイヤーがやもやしたままゲームを終えるケースも見られた。

そこで、勝敗とは関係なくお題が何だったかを回答させるフェーズを設けることで、このフィードバックを得られるようにした。また、このフェースはゲーム中に必ず盛り上がるシーンにもなった。

▲『この顔 どの顔?』も正解が発表された後、顔とセリフだけが表示されるフェーズがある。これには答え合わせの意味があり、「本当にこの顔そう言ってる?」と疑問が湧くことがあるので、顔とセリフだけを合わせて出すことで「確かにそう言ってる」と納得感が出るようにしているのだとか。

デジタル化にあたっては、ルール外であってもフィードバックが足りていないところがないかを見直すことで、次回以降は「こうしてみよう」とプレイヤーが総括できるようになるとのこと。

ここで、ここまでデジタル化の際に見直した5点について以下の通り振り返った。プレイヤーに楽しい時間を提供することを第一に考えたとき、ゲームのルールや見た目を大きく変更するという判断も時には必要になると語った。

最後に、本セッションのまとめとして、デジタル化においてぶつかった壁や、デジタルの利点を活かすために見直した点において以下のように振り返り、講演の締めとした。

ボードゲームを単にデジタルに移植しただけでは、現実でのプレイとは感じ方が全く異なることが分かった。この差を埋めるために、現実でプレイするときにプレイヤーが何を感じているのか、デジタルで削ぎ落されてしまっているものは何かを見つめ直し、ひとつひとつデジタルのやり方で補強していくことで現実でのプレイに匹敵する面白さを再現することができた。

また、ボードゲームとデジタルゲームの得意・不得意を理解したうえで、ルールやコンポーネントについて、デジタルにするにあたってより良くできる部分はないかを見直すことでボードゲームとデジタルゲームそれぞれの良さを併せ持った、デジタルだからこそできるボードゲームの可能性について示すことができた。

さて、講演の冒頭で「ボードゲームのデジタル化には消極的だった」という話があったが、実際にデジタル化をしてみて、デジタルには良いところがたくさんあるということが分かったと新藤氏は話す。準備が楽になったり、面倒な処理をシステムに任せることができたり、ルールの間違いがなくなったり、何より離れている人とも遊ぶことができるようになったり、色々な面で低コストで気軽に短時間でボードゲームが楽しめるようになる。「ちょっと遊んでみよう」のハードルが非常に低くなるため、より多くの人にボードゲームを楽しんでもらえる可能性を秘めていると語った。

これまで話した通り、抜け落ちてしまうものもあるが、いくつかは解決策もある。全てを解決するのは難しいが、デジタルの良いところを伸ばすことを意識すれば、トータルで見て元々の面白さに匹敵するものを作ることも可能だと今は考えていると述べた。今回の経験を経て、オインクゲームズは今後もボードゲームのデジタル化に取り組んでいくとの話だった。

最後に、今回、新藤氏はUIデザイナーとして、ちょっとしたUIの工夫でゲームを面白く感じるかどうかが大きく変わるということを体験したと述べた。ゲームデザインが同じでも、UIのクオリティで感じ方が変わってしまう。元々のボードゲームの面白さを知っていたからこそ、それを再現すべく色々な工夫を考え付くことができたと語った。

今後は「UIデザインでゲームをより面白く感じさせることができるのではないか」ということを常に意識すべきだと改めて感じたという。これを実践するためには、何度も試行錯誤をしてテストプレイをすることが重要になる。頭の中で考えるだけではなく、実際に動かしてみると分かることもあるため、テストプレイの機会を多く設けることをオススメして講演の締めとした。

(取材・文 編集部/山岡広樹)

■『レッツプレイ!オインクゲームズ』

© Oink Games Inc.