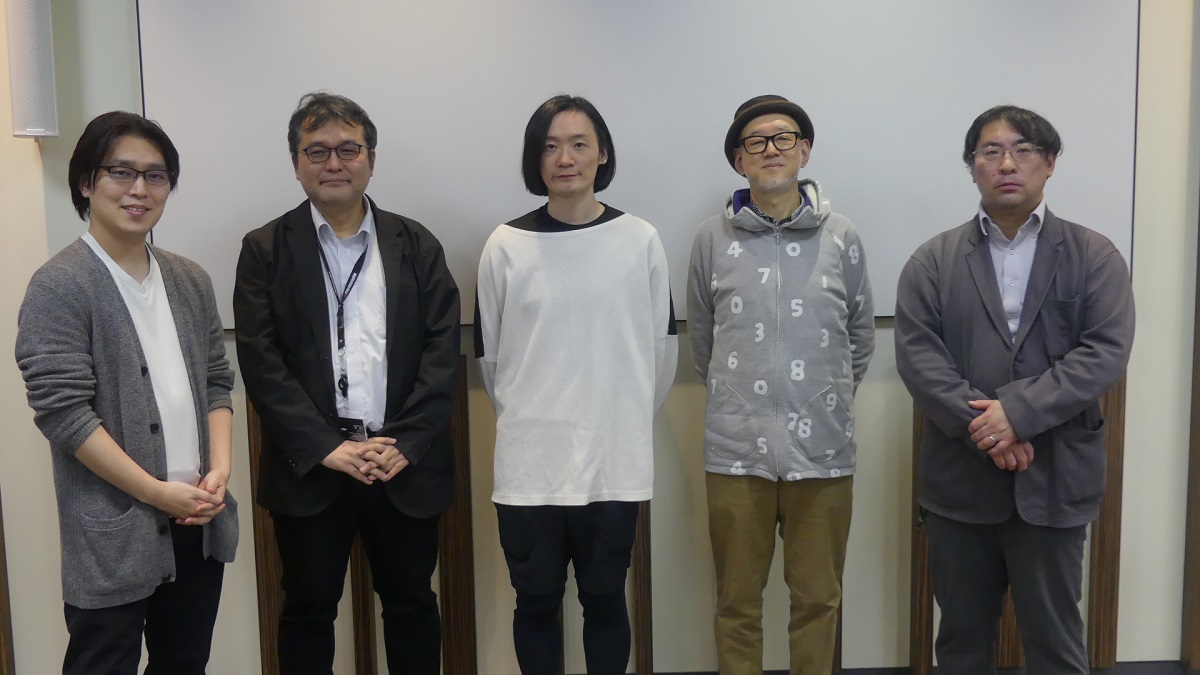

2023年12月1日、都内にある日本マイクロソフトにて、これからのゲーム開発について、様々な情報を持ち寄って情報発信するコミュニティFGDCの第20回目が開催された。

今回はAI領域で活躍するスペシャルリスト5名を招き、第一部では各登壇者が生成AIのゲーム等への活用事例を紹介。そして第二部ではパネルディスカッションとして「ゲーム・エンタメへの生成AI活用の未来」をテーマにトークを行った。

第一部…各登壇者が生成AIのゲーム等への活用事例を紹介

第一部では、佐々木瞬氏(株式会社ヒストリア)、新清士氏(株式会社AI Frog Interactive)、中村太一氏(Anique株式会社)、森川幸人氏(モリカトロン株式会社)、三宅陽一郎氏(日本デジタルゲーム学会 理事)が、それぞれ生成AIのゲーム等への活用事例を紹介していった。

「名探偵モカと密室脱出」…自然なコミュニケーションによるゲームプレイの可能性を探る

ヒストリアの佐々木氏は、技術デモとして制作したという、AIを使った脱出ゲーム「名探偵モカと密室脱出」について話をした。

本プロジェクトの研究テーマは、「自然なコミュニケーションによるゲームプレイの可能性を探る」と佐々木氏。「もともとAIの研究を行っていたわけではかったが、ゲームコンテンツ、エンタープライズコンテンツを日々作る中で、AIという新しい技術が、我々の作るコンテンツをどう変えられるのかやりたかった」という。

ゲームでキャラクターとコミュニケーションをとるとき、代表的なコミュニケーションは基本的に選択肢になってしまうという。一方、人間のコミュニケーションは会話なので、キャラクターの自然なコミュニケーションを実現したかった、というのが根幹にあるとした。

また、エンタープライズの領域において、例えば店員さんと会話をしてほしいものを案内してくれるといったデジタルヒューマンとしての可能性も探ってみたかったと佐々木氏。「名探偵モカと密室脱出」はそれらを合わせた検証のためのデモというわけだ。

研究テーマを達成するために、①自然言語によるNPCとのコミュニケーション、②ChatGPTにより3Dキャラクターを動かす、③ChatGPTによりゲーム進行を行いゲームのシナリオを収束させる、という3つの項目を実現させ、コントローラーからのユーザーを解放して、会話で進めるゲームというのをテーマに作られたとのこと。

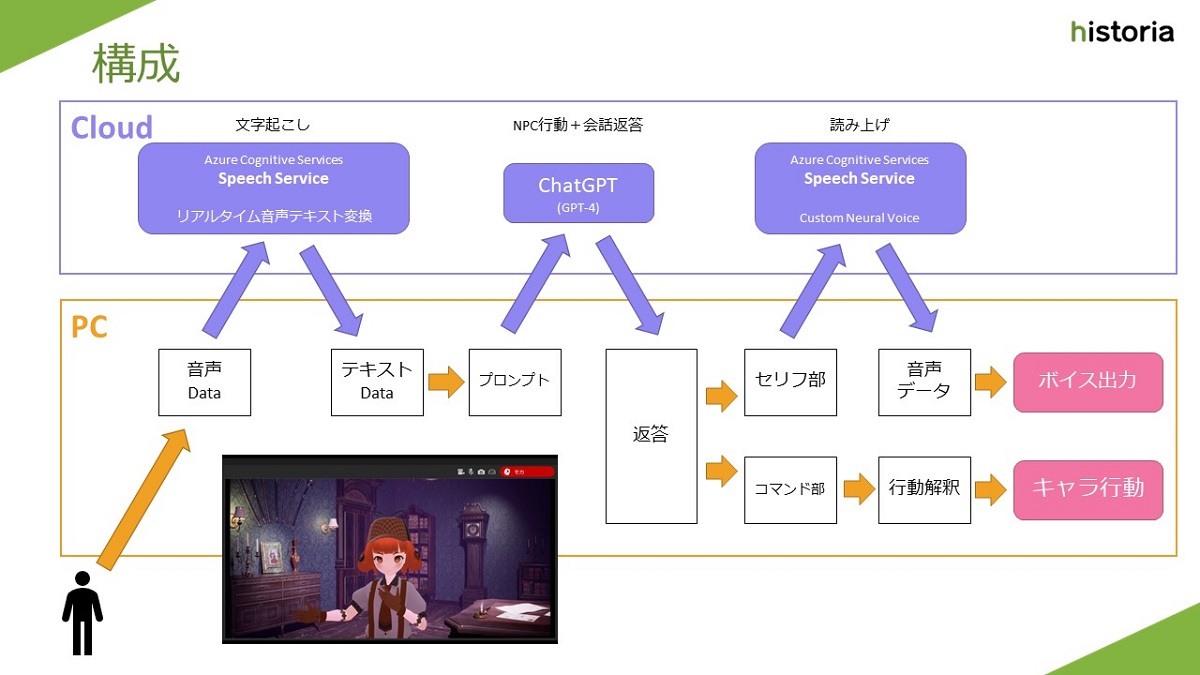

下のスライドが「名探偵モカと密室脱出」のゲーム内の構成となっている。

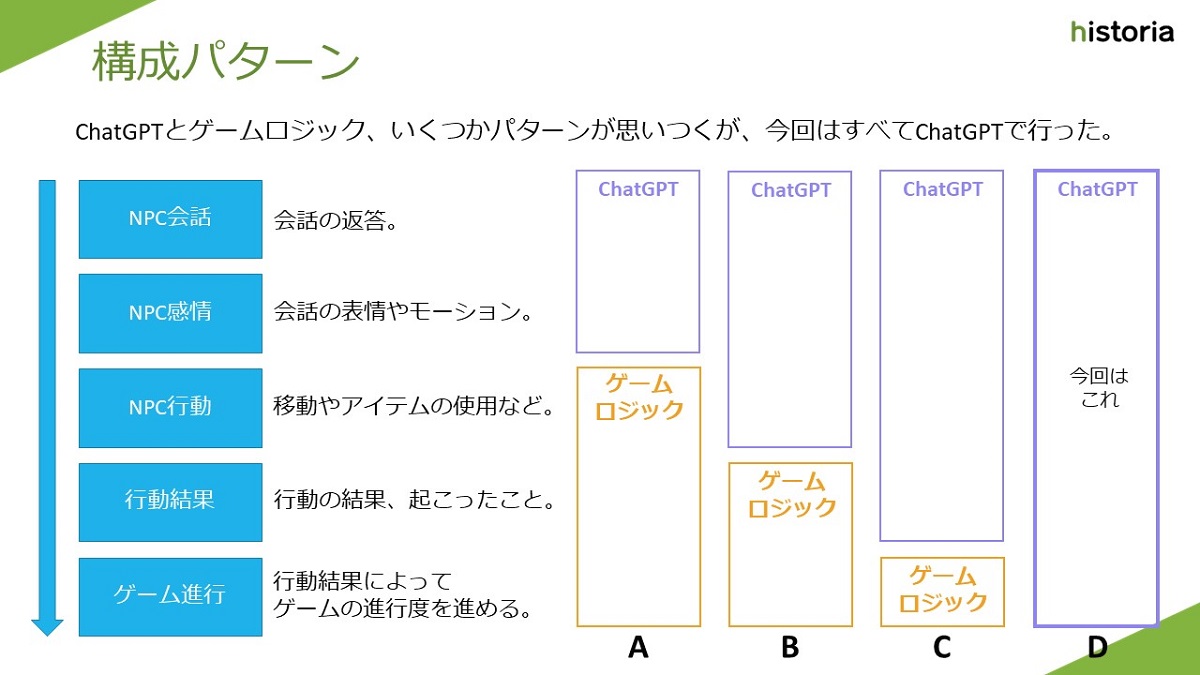

また、下のスライドのとおり、本プロジェクトで試したかった事の中でいくつかパターンが浮かんだという佐々木氏だが、今回はすべてAIに任せたという。ただ、結果的にはどうしてもクリアできなくなってしまうこともあるとし、Bパターンが良かったという学びがあったと佐々木氏は語った。

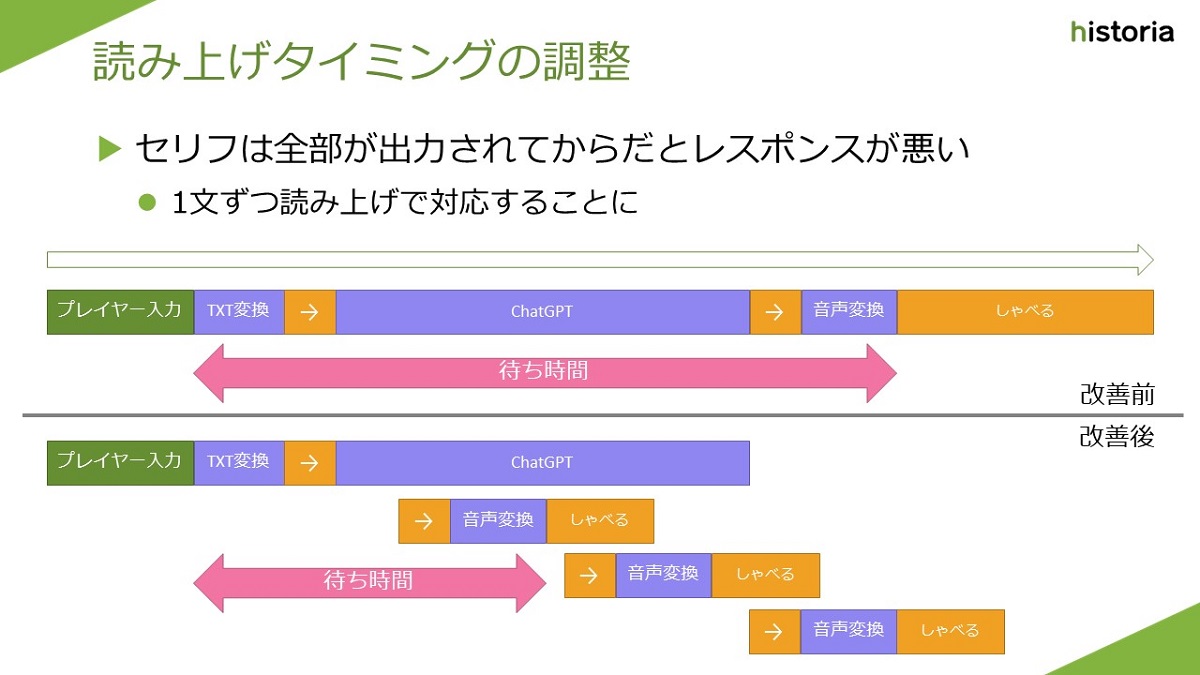

読み上げタイミングの調整については、キャラクターが歩くことで時間を稼いだうえで、さらにセリフを句読点でわけて1文ずつ処理して、その1文を読み上げている間に次の1文を処理するといった工夫をしていると説明した。

AI Frog Interactiveの生成AI利用

続いて登壇したのは、2024年に発売予定のオリジナルゲームのコード名「Project Genesis」の開発を進めている、AI Frog Interactiveの新清士氏。

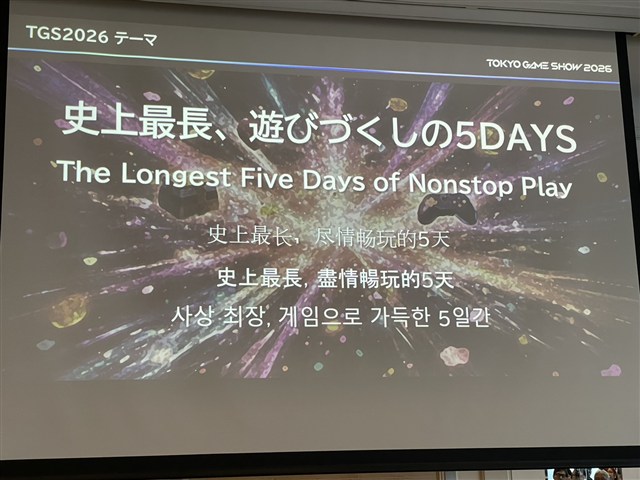

今年1月に起業したばかりの同社だが、9月開催の東京ゲームショウ2023に「Project Genesis」の試作品を発表。ゲームのシナリオからキャラクター作り、プログラムに至るまで、ほぼすべてに生成AIがかかわっているそうだ。

同社では生成AIの利用に関して、プログラムや設定資料作りでChatGPT、Copilot、Bard、キャラクターデザインでStable Diffusion、ComfyUI、Midjourney、Dalle3など、何でも試して使っているという。

新氏は、生成AIは技術進歩がこの1年も急激に進み、使える環境がどんどん変わっているとし、個々のスタッフが必要性を考え、自身のワークフローに組み込んでいくことで効率化を図っているとした。

その中で、2Dキャラクターデザインに利用した際、的確な2Dデザインの発注が難しいという。外部に依頼するとどうしてもイメージの齟齬が生まれやすく、作成時間に跳ね返ってくるそうだ。加えて、プロジェクト初期は模索段階のため、何を作りたいのかも当事者自身もよくわかっていないという。

「Project Genesis」では、ゲーム中で重要な役割を担うカエル(仮称)が登場する。こちらは小さなサイズで愛嬌のあるカエルキャラを作ってほしいとオーダーだったが、ディレクターのニーズは漠然としていた。出したものを見てみないと自分が何を求めているのかもはっきりしない状態だった。

そこでMidjourneyを使い、「cute frog」というキーワードで100種類以上のデザインを出力したそうだ。新氏いわく、AIの強みはブレインストーミング。アイデアの量を求めるとき、生成AIは向いており、同じようなもののバリエーションを出すときにも強い、とした。

その後、Stable Diffusionを使ったり、直接レタッチすることでカエルキャラのデザインの前面は決まったが、背面をどう作るかという問題に直面したそうだ。裏面については、Stable DiffusionのControlNetやCharacter Sheet Loraなどを使いながら徐々に近づけていくという作業へ。この部分はAIで必ずしもきれいには出ないため、生成と修正を繰り返していく必要があるという。

その後、グラフィック担当が微修正を行い資料化。3Dの発注先に、完成したデザインで作成可能かを確認する。さらに解釈可能な余地について議論をし、細かなところにフィードバックを行いながら、最終的なモデル化を実施したそうだ。

最後に新氏は、この1年、できなかったことが、途中で新研究の公開でできるようになるというパターンが多かったと振り返り、生成AIはランダム生成なものを、いかに人間が求めるものへと変えるかの進化発達するにつれて、よりツール的な側面が強まっている、とした。

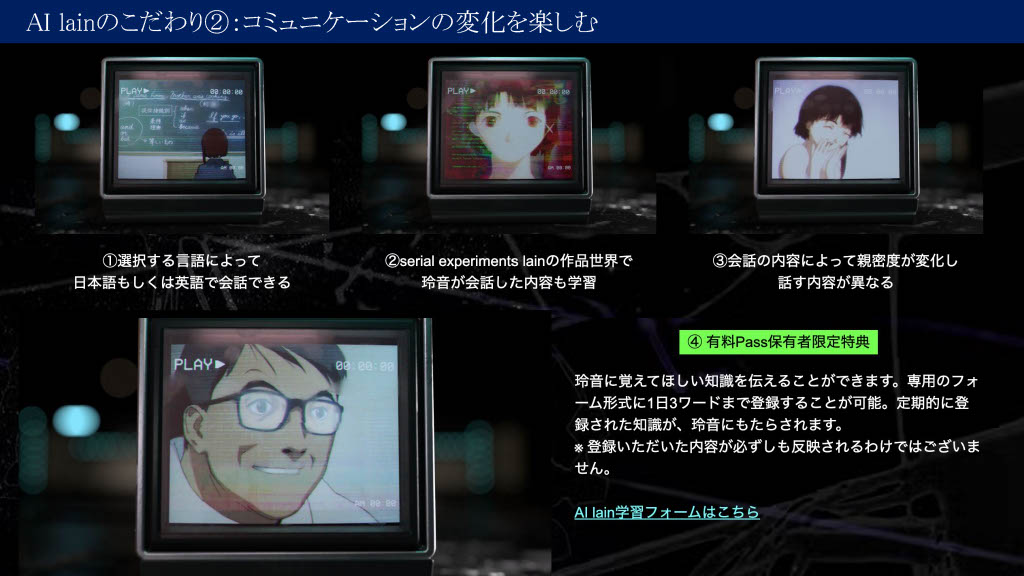

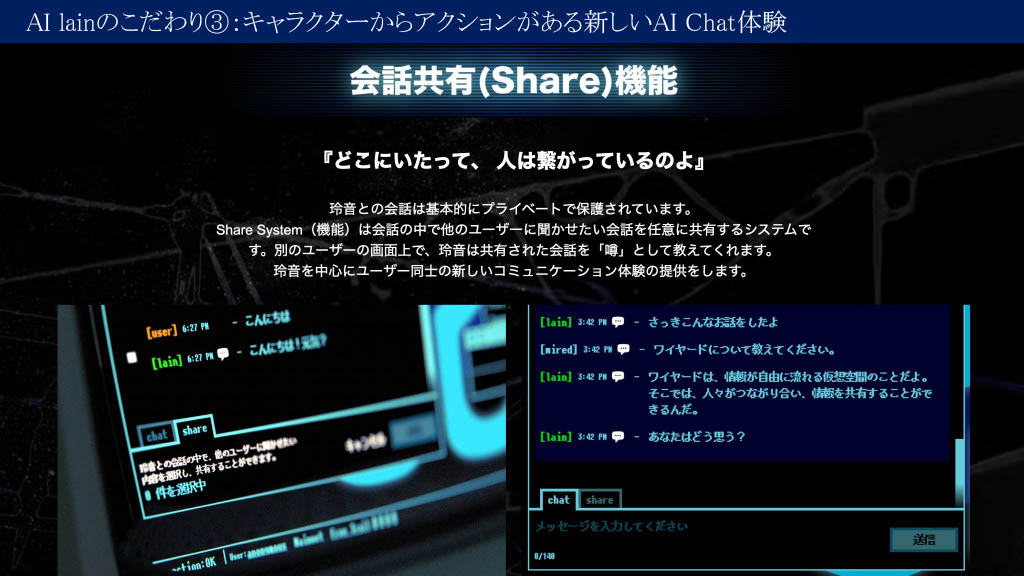

本物の声を発する玲音とビデオ通話を楽しむ対話型サービス「AI lain」

Aniqueの中村太一氏が紹介したのは、本物の声を発する玲音とビデオ通話を楽しむ対話型サービス「AI lain」について紹介した。

いまはNIP、オリジナルキャラと対話するケースが多いが、実は話したいという人は少なく、自分がよく知っているアニメ、マンガのキャラクターと話したいというニーズが多いと中村氏。そこで25年前にインターネットをテーマにした作品に登場する14歳の主人公「玲音」のデータを使って製作されたのが「AI lain」だった。

ちなみに「玲音」は当時14歳だった声優を使ってボイス収録していたので、25年前の収録テープからボイスデータを抽出して機械学習させたそうだ。

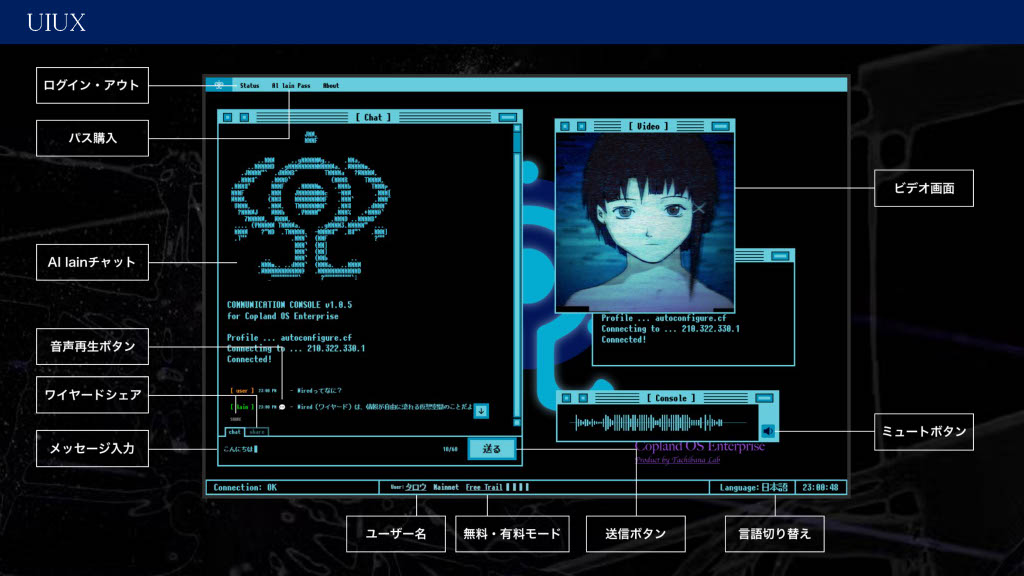

下のスライドは「AI lain」のUI。ChatGPTだと返答までに時間がかかるので、そこを埋めるためにビデオチャットのようなUIデザインにしたと中村氏。このUIだからこそ、少し反応が遅れてもコミュニケーションが成立すると説明した。

また、キャラクターついて、いまAIを使って感情豊かなキャラクターの再現は難しいそうだが、「玲音」のようにローテンションのキャラクターならば十分キャラクター性を再現できるのではと思い作ったという。

そのほか、玲音役の清水香里さん、上田耕行プロデューサーが「AI lain」を体験する動画や、AIVtuberのしずくちゃんと「AI lain」がAI同士で会話する様子を紹介。

中村氏は、考え方次第と前置きしつつ「玲音というIPとしてはもう供給されていない。眠っちゃっているキャラクターは多いと思う。アニメが作られない、マンガが終わってしまったなど。ただこういう形で自分の好きなキャラクターがAIでよみがえって対話ができるというのはファンとしてはうれしいと思う」と「AI lain」を通じて、AIの可能性を示した。

ただ課題もあるとし、ヘビーユーザーからすると自分と話した内容を記憶することができず、数回話すと以前の文脈を忘れてしまうそうだ。この点は対話したいユーザーからしては覚えておいてほしいというニーズがあるという。

そういったユーザーが求めることに対して、アップデートとして検討していくと中村氏は語った。

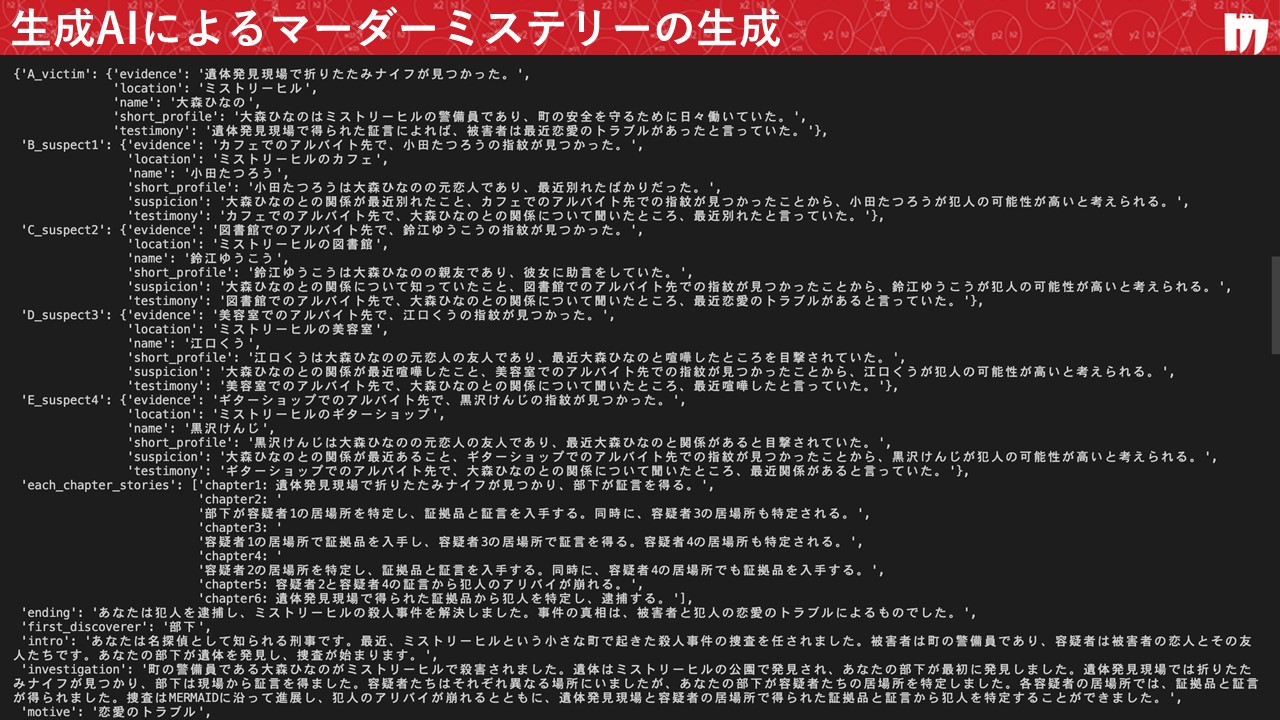

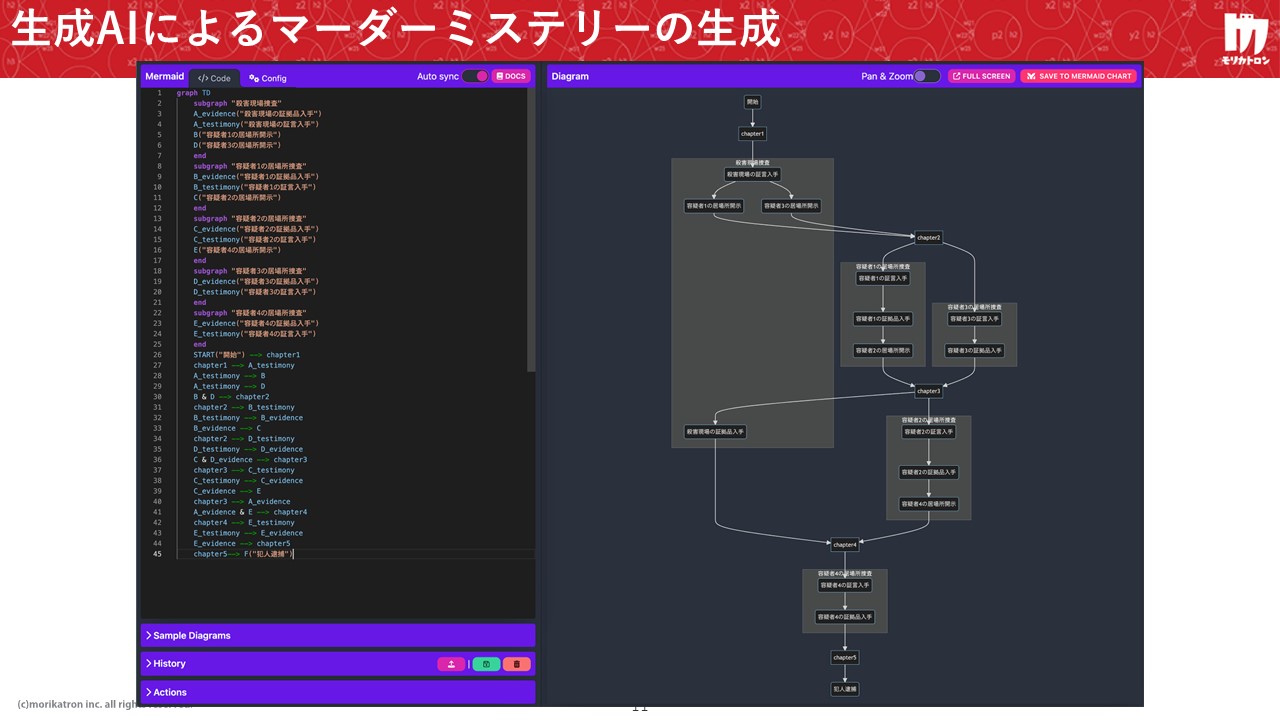

ゲームまるまるAIに作ってもらいました

生成AIによるマーダーミステリーの生成をテーマに語ってくれたのは、モリカトロンの森川幸人氏。同社が手掛ける『Red Ram』は、生成AIをゲームをまるまる制作したという。

同社は当初、生成AIで何をしようか考えたそうだ。絵素材が作れる、キャラクターのメッセージが作れる、プロフィールが作れるということはある程度予測できたとし、AIのポテンシャルについてもう少し踏み込もうと、まるまる生成AIにゲームを作らせたらどうなるか?というのが制作のキッカケだった。

生成AI、とくにChatGPTが苦手であろうロジックを立てて物語を作るということを、どこまで作れるかチャレンジしたかったのでジャンルをマーダーミステリーに決めたと森川氏は語った。

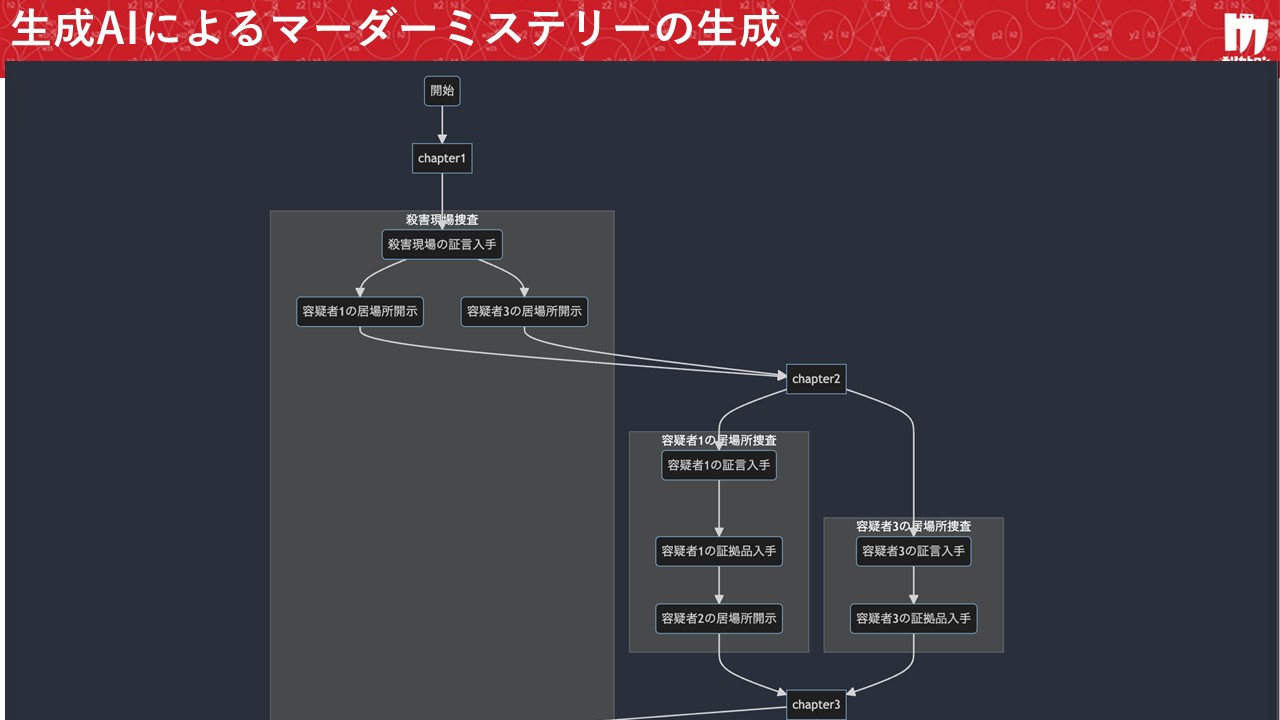

本作では、事件の設定は任意でプレイヤーが選択するが、その後のどういう事件か、犯人は誰か、登場人物のプロフィールはすべて生成AIが決めるとのこと。

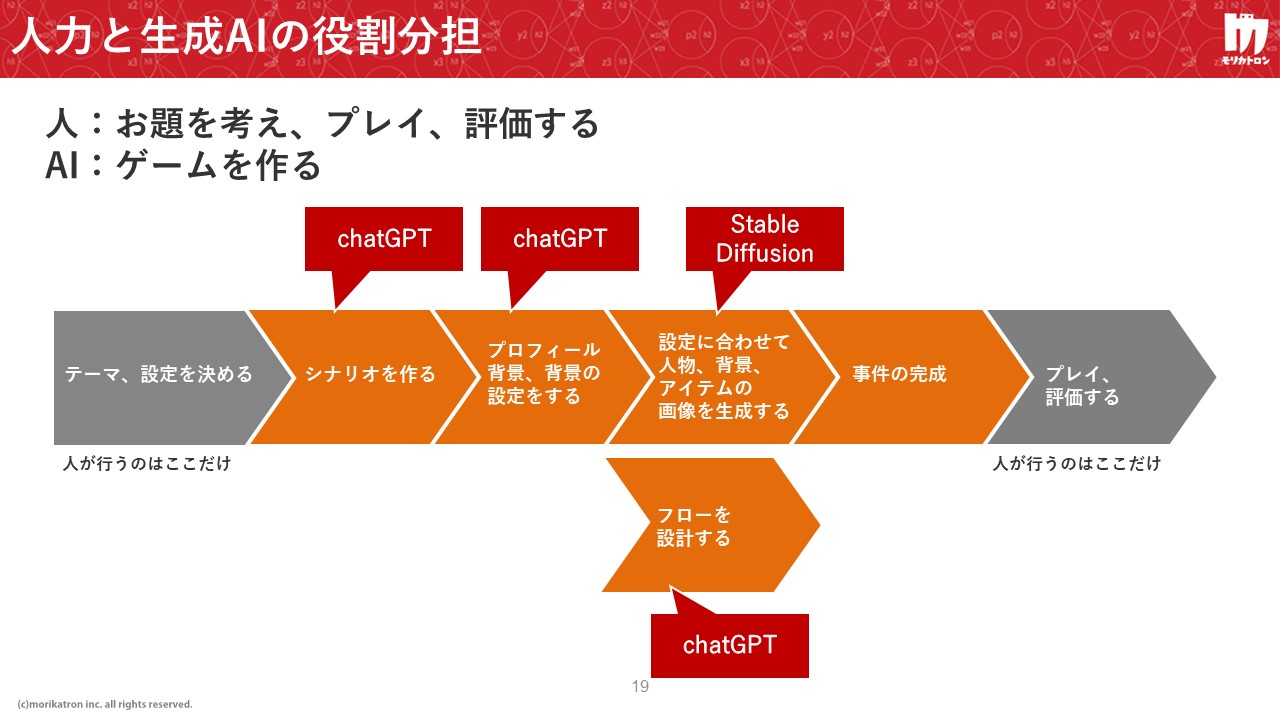

さらにこのアイテムが見つかったからこのイベントが発生するというというところもChatGPTに作らせているそうだ。同時にChatGPTは登場人物はどういうプロフィールでどんな容姿をしているか、どんな殺人現場でどんな凶器なのかを指示を出し、Stable Diffusionがそれに合わせた形で絵を生成。AIがAIに指示を出してゲームを作るというわけだ。

AIの使い道はゲーム制作段階でいろいろな素材を作るという使い方と、ゲーム中にAIを使うという2パターンがあると森川氏。ゲーム中で使うとトラブルも起こりやすく難易度も高いが、そこもリアルタイムでAIに生成させるチャレンジをしたという。

人の手を介さないゲーム作りが有効かというと、人がやるべきところと、AIがやるべきところはすみわけするべきと森川氏。その議論をするためにも、まずは誰かが一度AIですべて作ってみて、ここは人がやるべき、AIがやるべきというすみわけを考えるために、今回あえてAIにすべて作ってもらったとのことだ。

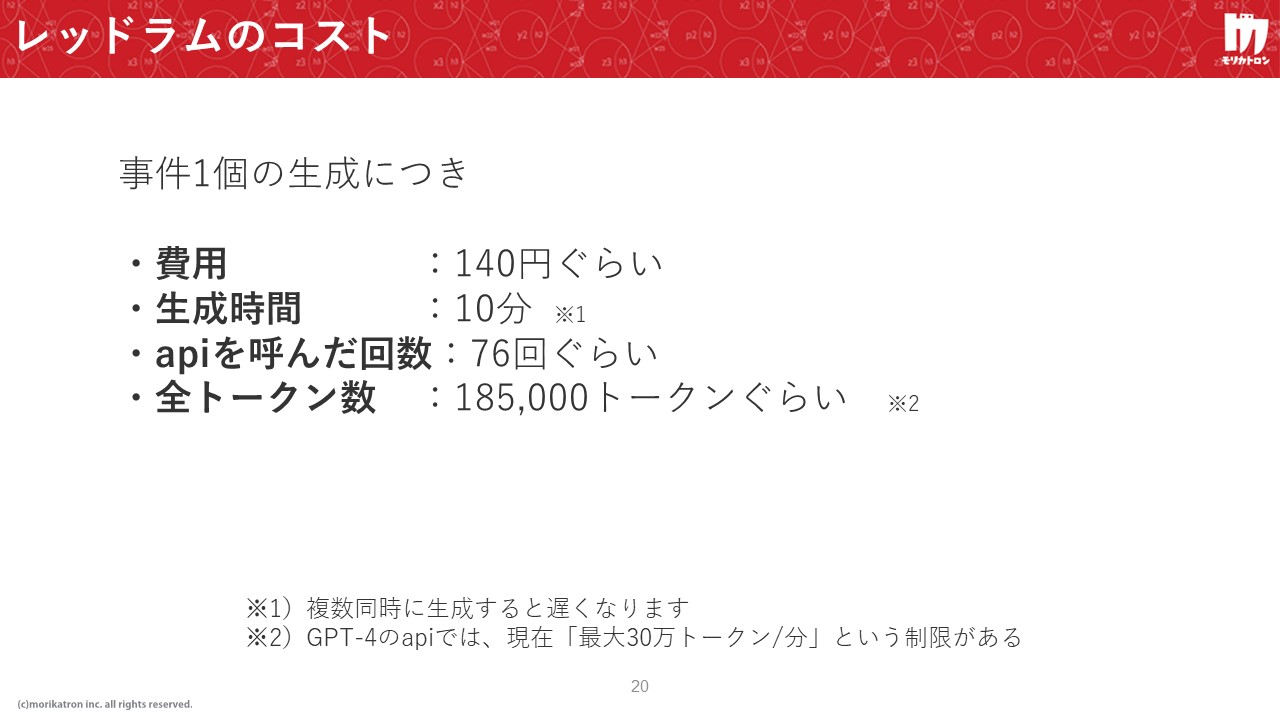

生成AIで必ずつきまとう問題として、「ChatGPTを使う以上料金がかかる」と森川氏。『Red Ram』については、1回ゲームを生成すると140円ほどかかるという。また生成時間も事件によるが約10分で、時間とお金がかかると説明。運営の中で使う場合は、少し考えなければいけないとした。

生成AIとデジタルゲーム開発の未来

最後に登壇したのは、日本デジタルゲーム学会理事を務める三宅陽一郎氏。今回三宅氏は、生成AIとデジタルゲーム開発の未来について話を進めていった。

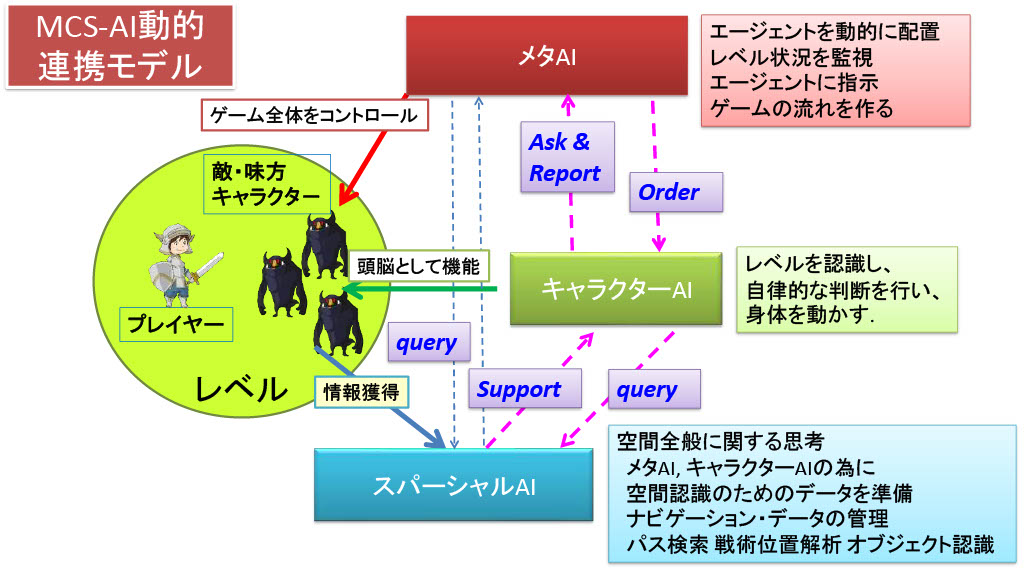

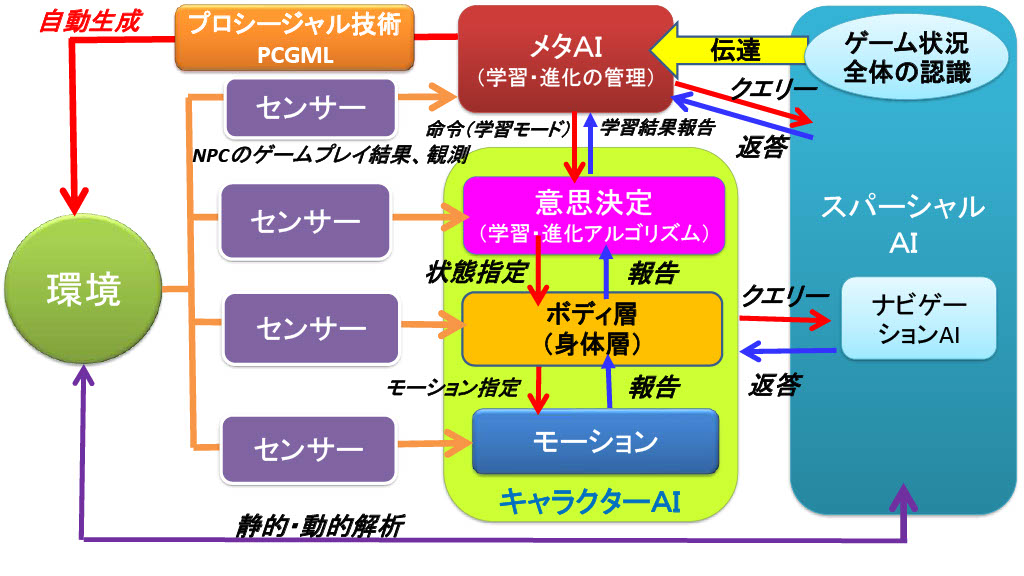

デジタルゲームにおけるAIを大きく分類すると、キャラクターの知能として機能するキャラクターAIと、ゲーム全体をコントロールするメタAI、そして空間全般に関する思考を司るスパーシャルAIの3つがあるという。

生成AIやプロシージャル技術を入れる場所はどこか考えると、メタAIになると三宅氏。メタAIはゲーム全体を統べるAIで、例えばダンジョンを作る、森を作る、逆に壊したりするなど、いうなれば神様AIだという。そこに生成AIを入れると、現在のゲーム状態やユーザーの傾向を見て生成するので、生成AIを入れるポイントになると三宅氏は考えている。

メタAIはゲームの難易度が自動的に変えたり、ユーザーの緊張度を見ながら敵の配置が変えるなど、ユーザーの行動を予測できるという。ユーザーの現在地からおそらくそこに向かうであろう場所に対して検索をかけるなど、ユーザーを見ながらゲームを変化させるのがメタAIの特徴とのことだ。

例えばAIが作ったダンジョンについて、一番重要なのは飽きがこないように毎回ダンジョンの形を変えたり、ベテランユーザーが覚えゲーにならないようにゲームをひたすら変えていくことが重要となる。

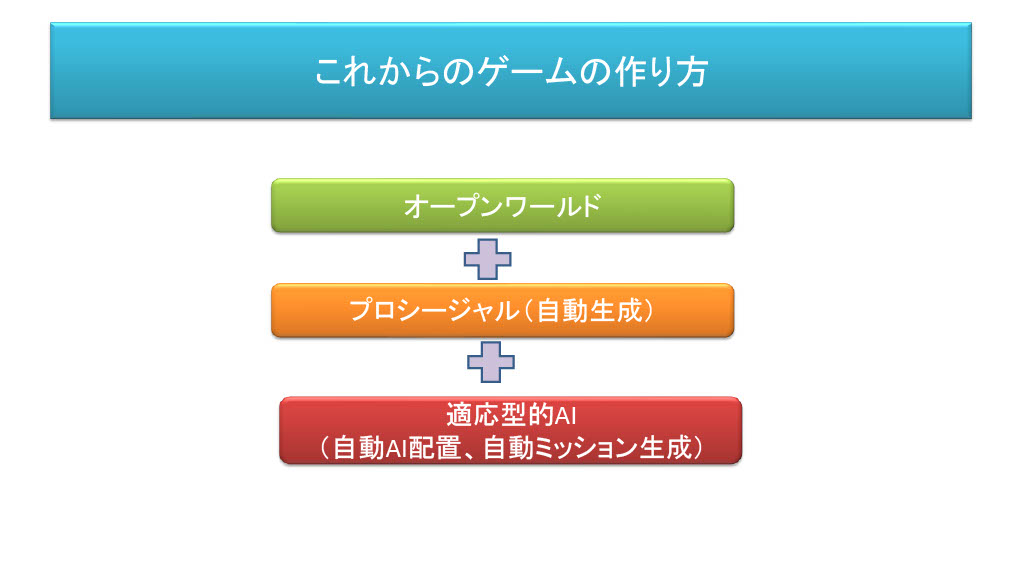

昨今のゲームの作り方としては、オープンワールドというひとつの大型ゲーム化は逃れられないものになっているが、日本のゲーム会社はそこまでスケールを大きくできないので、そこに自動生成技術が入ってくる。そこから自動ミッション、自動配置といったものが必要とされてきているという。

生成AIは開発中に使うこともあれば、動的に使うこともできるという。ゲームシステムをAI化するというところがまずあって、そこに生成AIを入れていくというのが一つの筋道と三宅氏また、メタAIと生成AIはセットだと考えているそうで、単に生成するだけでなく、いま現在のゲーム状態、プレイヤーの傾向を見て生成していくことが一番ゲームらしい使いかただという。

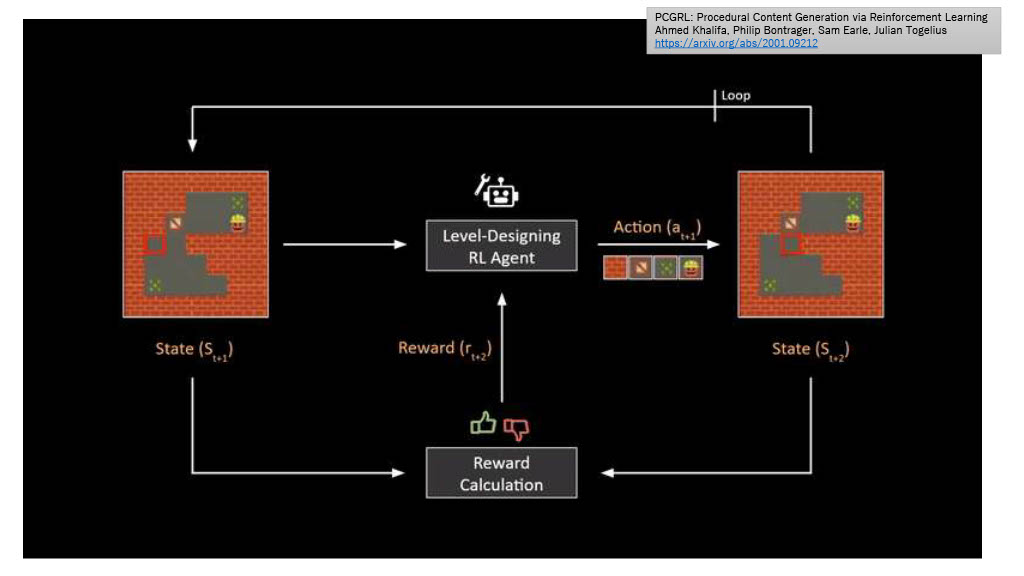

また、ゲーム産業で80年代から使われているPCGという数学や規則を組み合わせて作る技術で自動生成ダンジョンを作っているという。ただPCGの場合はどうしてもパターンが見えてしまう欠点があるため、ディープ

ニューラルネットワーク(DNN)を合わせたPCGRLという技術で強化学習を取り入れて、試行錯誤、トライ&エラーを繰り返す手法に着目。これまでのダンジョン自動生成とは違い、レベルデザイン、ダンジョンを作る人を作ることができるようになった。そしてひたすら学習していくとだんだんとうまくダンジョンを作るゲームデザイナーができあがっていく。

PCGRLはダンジョンだけでなく、敵の配置や森の配置などにも使え、ゲーム開発中にひたすら学習を重ねて実践導入。ゲームデザイナーをAIにしてゲームに埋め込むことができるということだ。

また三宅氏は、generative AIで会話系の技術に注目しているそうで、LLMは会話生成という文脈もあるが、意思決定(ゲームマスター)として使えるのではないかという。

前方に敵、右に川、左に崖、後ろが林、そして燃えるというキーワードを書き、そこからどうすればいいかという意思決定をLLMにさせる。そうすると林に火をつけて敵の注意をひきつけている間に川に飛び込んで逃げるということを生成する。LLMにゲームでできることを学習させればさせるほど、非常に賢い行動がAIで生成できる可能性があるとした。

そのほか、生成AIとキャラクターAIを組み合わせることで、いろいろなステージで人間だと信仰不能になるかどうかきわどいマップに関してもAIがクリアできるから人間もクリアできるという設定もいずれはできるようになるとも語った。

第二部…パネルディスカッション

第二部では、新氏をモデレーターに、佐々木氏、中村氏、森川氏、三宅氏がパネルディスカッションとして「ゲーム・エンタメへの生成AI活用の未来」をテーマにトークを行った。ここではその模様の一部を紹介する。

社内でのノウハウ共有をどのように行っているか、というテーマでは「(この分野が)好きな人じゃないと情報を追いかけきれないので、社内にいる2~3人がスラックに情報を投下したり、最近のAI事情を社内で発表したり、完全に個人の興味による」と佐々木氏。森川氏や中村氏もチャットワーク上やスラック上に情報共有する場があり、そこで情報共有しているという。

三宅氏は「生成AIや機械学習の情報を投げる場所がスラック上にあります。あとは社内でセミナーを行っているので、そこで毎週論文を解説してプランナーやエンジニアを混ぜてディスカッションしています」とした。

また、サービスとして生成AIを使う場合、どういう風にマネタイズを展開していけばいいのか、というテーマについて「「名探偵モカと密室脱出」を公開できていないのは、流行ってしまうとお金がかかってしまうので」と佐々木氏。

一方、「AI lain」をサービスとして提供している中村氏は「月額課金でChatGPT代をユーザーさんにご負担していただく、という形にしています」と説明。売り上げも上がっているというが、「ただ本格的なゲームを作って課金してもらうというのは短い期間では難しい」というが、「AI lain」は好きなキャラクターと話をする、という行為に対して、お金を出してもいいという動機があることがよかったと思います。