【インタビュー】『戦国やらいでか』の世界で伝説のレースゲーム『スピードレース』が復活!? 現代と過去から語られる、変わらぬ「面白さ」とは

そもそも『戦国やらいでか』は、戦国世界を舞台に、武将を集めて自分だけの部隊を作り上げ、天下統一を目指すドラマティック戦国RPG。「足軽、弓、騎馬、鉄砲、軍師、忍者」など、さまざまな兵科や、「落石、十字砲火、騎馬隊突撃」といった豊富な奥義や陣形を駆使して、リアルタイムに迫りくる敵を撃破していく。キャラクターボイスも搭載されており、沢城みゆきさんや安元洋貴さんら豪華声優陣が参加している。

今回は、本コラボを記念して、『戦国やらいでか』プロデューサーの長谷川友洋氏、『戦国やらいでか』アートディレクターの高橋慶一郎氏、さらに、『スピードレース』の開発者であり『スペースインベーダー』の生みの親としても知られる西角友宏氏を交えて、夢の対談が実現した。

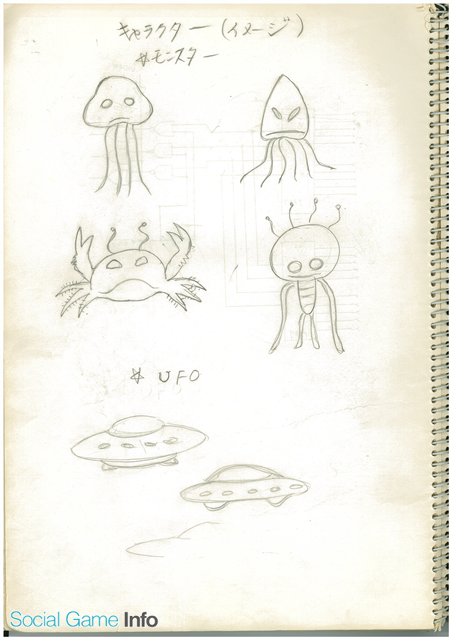

【『戦国やらいでか』のミニゲーム】

![]()

![]()

■復刻盤『スピードレース』で戦国時代へタイムスリップ!?

タイトー

『スペースインベーダー』の生みの親

西角 友宏 氏 (写真左)

スクウェア・エニックス

第12ビジネス・ディビジョン マネージャー

『戦国やらいでか -乱舞伝-』プロデューサー

長谷川 友洋 氏

『戦国やらいでか -乱舞伝-』アートディレクター

スクウェア・エニックス

高橋 慶一郎 氏

――:本日はよろしくお願いいたします。長谷川さんには、以前『三国志乱舞』の際にインタビュー(関連記事)させていただきましたが、『戦国やらいでか』では初めてお話を伺います。はじめに開発経緯をお聞きしてもよろしいでしょうか。

長谷川 友洋氏(以下、長谷川):企画が動き出したのは、ひとつ前にリリースした『三国志乱舞』を立ち上げてから1年後ぐらいです。開発期間は1年ほどで、最初は『三国志乱舞』のチームの力をそのまま余すことなく引き出せればと思い、同じ開発体制でやっていました。題材を「戦国」にした理由としては、キャラクターの個性付けとストーリー設計を明確にしようと思ったほか、「三国志」で挙がった課題をきちんと見直して、より異なる楽しみ方や面白い経験を提供できればと考え「戦国」にしました。

――:横画面から縦画面になって、逆に奥深いタワーディフェンスになりましたよね。やはりそこは意識されましたか。

長谷川:今回はタワーディフェンスの面白さである、HPゲージをジワジワと削る感覚であったりとか、敵味方入り乱れてワラワラと戦っている感じであったりなど、その両軸をきちんと押さえるようにしました。あとは、ギルドバトルがメインのため、その部分の面白味は変えずに没入できるよう意識して作りました。

――:高橋さんは、どの辺りから本作に関わっているのでしょうか。

高橋 慶一郎氏(以下、高橋):私は、『三国志乱舞』の立ち上げ当初からアートディレクターを務めています。

長谷川:絵に関しては、『三国志乱舞』、『戦国やらいでか』ともにベースを作っている人間です。

――:『三国志乱舞』から『戦国やらいでか』に変わる際、アートディレクターとして意識されたことはありましたか。

高橋:三国志の場合は資料が少なくて、様々なイラストを参考にしていました。『三国志乱舞』と『戦国やらいでか』両方に言えることですが、派手にはしつつも、弊社らしい本格的なテイストは続けていこうと思っています。

――:ユーザーさんからの反響はいかがですか。

長谷川:やり込み部分として、1人用モードもギルド戦も細部までこだわったつもりではあったので、体感ではありますが、編成や奥義を撃つタイミングなど、遊び方の部分でユーザー同士のやり取りが非常に活発に行われている印象はあります。

■当時の体感を再現できたのはレトロゲーム展があったから

――:さて、ここから本題に入りたいのですが、今回『戦国やらいでか』に『スピードレース』を導入した経緯を教えていただいてもよろしいでしょうか。

長谷川:西角さんと知り合ったきっかけは、とあるお食事の席からでした。西角さんが以前ドリームスという会社の代表を務めており、そこの共通の知り合いの方と、弊社の元代表である和田洋一さんともご交友があり、その4人でお食事に行く機会があったのです。

その席にて、西角さんは開発現場を離れた今でも様々な面白い取り組みを行っていることをお聞きし、もう少し西角さんのことに迫ってみようと思い、今回のプロジェクトを発案しました。こうしたレトロゲームを開発する機会というのは中々ないですし、お客さんとしても驚く側面もあるだろうなと期待しました。加えて『三国志乱舞』『戦国やらいでか』も、40代、50代のお客さんが多くいらっしゃるので、その方たちに楽しみを提供できればと思い導入を決めました。

――:この話を最初に聞いたとき、西角さんはどのような印象を持ちましたか。

西角 友宏氏(以下、西角):びっくりしましたね。『スピードレース』は戦国ものとは違うじゃないですか。嬉しかったんですけど、現代と戦国で時代が合わないかなと……。ただ、出来上がりを見たら、騎馬隊を出したり、上手くアレンジされていました。

――:当時の『スピードレース』の疾走感や芯の部分が強く残った仕上がりになっていますよね。

長谷川:実は、埼玉の川口にある「SKIPシティ 彩の国ビジュアルプラザ」というところで開催されている「映像ミュージアム企画展 あそぶ!ゲーム展 ステージ1:デジタルゲームの夜明け」というところに遊びに行ってきました。史上初のヒット作と言われるアタリの『ポン』から、西角さんが作られた『スペースインベーダー』や『スピードレース』、任天堂さんの『ドンキーコング』まで、70~80年代に登場したアーケードゲームの筐体がズラっと何十台も並んでいたのです。そこで実際に体験したことが活きています。

【関連リンク】

・映像ミュージアム企画展 あそぶ!ゲーム展 ステージ1:デジタルゲームの夜明け

西角:もう40年以上も前の機械なのに、今でも動いて、まだ遊べるというのは不思議ですね。

――:それまでに『スピードレース』のことはご存知でしたか。

長谷川:こういったタイプのゲームはいくつかあって、『スピードレース』については西角さんもナンバリングで複数作られていたと思うんです。明確には覚えていないのですが、そのどれかはやったことがありました。

西角:『スピードレース』シリーズって、7~8機種ほどあるんですよ。そのうちの4つまでは私が作っています。2人で遊べる『スピードレースツイン』というのもありました。で、このとき置いてあったのは2作目ですね。

――:それ以外にこだわられたところはありますか。

長谷川:カッコよさですね。『スピードレース』も『スペースインベーダー』も共通していると思うのは、やっていて格好いいんです。僕、ミュージアムでテーブルタイプの『スペースインベーダー』を初めてプレイしたのですが、やっていて何を最初に感じたかというと、単純に体の姿勢としてガチっと入る感じが凄くカッコいいんですよ!

マーケティングとしては、スタンドタイプからテーブルタイプになって置きやすくなったとかいろいろ利点はあると思うんですけど、僕はそれ以上に、遊んでいる直感として圧倒的な気持ちよさを感じました。そこは、『スピードレース』も同じですよね。そもそも当時の『スピードレース』って何歳くらいの方が遊ばれていたのでしょうか?

西角:あの頃、子供は少なかったでしょうから、だいたい大人ですよね。サラリーマンとか。

長谷川:足でギアを操作しながら、手でブレーキを操作してる様がカッコいいんですよ。お洒落。

高橋:身体を使ってやる感じですよね。

長谷川:そこがやっぱり圧倒的に気持ちいいというのがありました。後ろから見ると「この人カッコいい」と。で、近寄ってみると「面白そう」となりますよね。

高橋:後ろに人がいると、見られている感がありますよね。気を抜くとすぐに死んじゃうから、相当気合を入れないとダメだめだなと。それはアーケードゲームの良さであったりもしますよね。

西角:そうですね。

――:では、具体的に、そのエッセンスをどのようにして『戦国やらいでか』のミニゲームとして加えていったのでしょうか。

長谷川:遊びながら動画を撮影させていただいて、それを目コピしました。あとは、プランナーも実際に連れて行って「この気持ちよさ分かった?」という話を30分~40分間遊びながら感じて、それを叶えるためにはどうしたらいいのかという議論を積み重ねて、難易度調整やハンドル操作の良い意味でのストレスをどう感じさせるか、疾走感をどうやって出すか、というのを詰めていきました。

――:それは、なるべく原作の方に近付けたということですか。

長谷川:そうですね。原作で思ったことをどうやって再現するかというところは気を付けて調整しました。なので、もしお客さんの反応がよければ次のものも考えています。『ウエスタンガン』や『スペースインベーダー』を出すなど、また歴史を追って進めようかなというのもご相談しているところです。

――:西角さんは、出来上がりを見てどう思われましたか。

西角:完全に移植じゃないので当然大きさが違いますが、あれで良かったと思いました。始めはちょっと小さいかなと思いましたが、あれを大きくしたら物凄く難しいし、今でも難しいのでちょうどいいくらいですよね。今、スマートフォンで遊べるのがちょうど良いバランスかなと思いました。

――:どういった部分に当時の『スピードレース』っぽい要素を感じられましたか。

西角:操作系は長谷川さんの方でアイデアを考えられたのですが、アクセルが良かったと思います。

――:そこは実際に体験したからこそ、ハンドルとアクセルをデザインとしてきちんと残していたと思うんですけど、ボタン周りのデザインも高橋さんの方でかなり気を配られたのではないでしょうか。

高橋:ハンドルは出そうと決めていましたね。やはりあれがないと成り立ちません。

高橋:ハンドルは出そうと決めていましたね。やはりあれがないと成り立ちません。長谷川:案としては、単純に走りっぱなしにして、右と左に行くだけにしようっていう話もあったんですけど「全く分かってない」と一蹴して。逆に、ギアの操作も入れたらどうだという話もありましたが、スマホで3点操作は流石にちょっと難しいなと思い断念しました。

西角:今がちょうどいいバランスだと思いますよ。

高橋:あれを体験したかどうかは全然違いますね。

長谷川:ミュージアムに行ってよかったですね。

高橋:ほかにもいろんなゲームがあって。これは今後も自分たちがゲームを作るうえでは、相当宝になりました。

――:そのほか、デザイン面で意識をされたところはありますか。

高橋:そもそもドットをちゃんと描ける人がいなかったので、描ける人を探すところから始めました。で、たまたま文化庁芸術メディア祭で受賞経験のある方とお知り合いになりまして、今回のプロジェクトを話したところ快く引き受けていただきました。技術力のある方なので、やりたいことを伝えたら凄く良い絵があがってきて、ほぼ修正なしでした。

――:車から馬に切り替わる発想は最初からあったんですか。

長谷川:そうですね。良い意味での違和感と、無茶苦茶加減のバランスを取るのが難しいとは思っていたので、世界観に詳しい人間が何人か集まって、これなら大丈夫かなと意見を言いながら決めたという感じです。

――:分かりました。ちなみにミュージアムで昔のゲームに触れられて、お2人の中で得られたエッセンスなどはありましたか。

長谷川:自分の場合は、エッセンスというか、『ポン』が強制ふたり用ゲームとは知らなくて。 『スペースインベーダー』も向こう側に人がいた方が気持ちよく遊べるし。今マルチゲームが流行っていますけど、なんだか40年前からゲームで面白味を感じる根幹なところが同じだと思いました。

――:ゲームの遊び方はやはり対人戦といいますか、人と人がいてさらに面白くなるっていうところがあるんでしょうね。

西角:昔の『ポン』は顔を合わせながら2人ですからね。

長谷川:今のゲームにも共通すると思うのが、意外と役割分担ができるところだと思います。『ポン』なら上手い人と下手な人と、教える人がいたり、お金を出すだけの人がいたり。ギルドバトルゲームもそれと同じで、強い人と中くらいの人と、いっぱい遊んでいる人とプレイ時間そこそこの人がいますが、それぞれ役割分担があるものです。責任じゃないですけど、そこに自分の居場所を見つけて遊ぶというスタイルは同じかなと思います。人と人の話が大前提の軸としてあるんだなと思いました。

高橋:ゲームを遊んで仲良くなるっていうのはあるんじゃないですか。ギルドでもそうですけど、みんなで遊んで仲間意識が生まれて、実際に会ってオフ会を開くなど。

――:当時のゲームセンターも割とそういうコミュニティーの場であったりしましたよね。高橋さんは、多くのレトロゲームに触れられていかがでしたか。

高橋:僕が1番面白かったのは『マンイーター』というゲームです。サメに追いかけながら下に落ちている宝を拾って、持って帰るのですが、その間にサメが襲ってきたリして。それがめちゃくちゃ面白くてずっとやっていました(笑)。

長谷川:3~4時間はいましたよね。担当の方の、早く帰れよみたいな視線が痛かったです(笑)。

――:そこまで熱中してやっちゃったんですね。

長谷川:また改めて来ましょうかって(笑)。

■ゲーム業界黎明期を支えたレジェンドに迫る

――西角さんが『スピードレース』を手掛けられた当時、アーケードゲーム市場はまだ黎明期だったと思うのですが、そのときゲームを作ろうと思ったきっかけについて教えてください。

西角:元々、アメリカから『ポン』が入ってきてブームになったんですけど、その当時、テレビゲームの流行は一過性のもので、1~2年経ったら終わるというのが大方の見方だったんです。でも、私はこのブームは続くものだと思ったんですよ。そこで、『ポン』を解析して、自分なりにオリジナルゲームを作りました。

西角:当時の社長にかなり進言しまして、「お前が言うんだったらやってみろ」と言われました。で、テレビゲームに力を入れ始めたのです。それまではメーカーゲームや機械のゲームが主流だったんですけど、それを止めて全部テレビゲームに切り替えました。早かったですね。

――:最初に手掛けられたのは何だったのでしょうか。

西角: 最初は『ポン』の亜流みたいなもので、ゴールを付けてサッカーのようなゲームを作りました。恐らく、日本ではまだ誰もオリジナルゲームを作っていなかったので、国内でも一番最初だと思いますよ。その後、バスケットボールとか似たようなものを経て『スピードレース』ですかね。

――:そこで『ポン』の流れからガラリと変わりますね。

西角: あの頃はアメリカも『ポン』の亜流ばかり流れていたんですよね。それに飽きるなと思ったので別のものにしようと。

――:ああいった形のレースにしようと思ったのは、何か理由があったのでしょうか。

西角:以前、メカゲームで、車を走らせるゲームがあったんですよ。ただ、それは実物だから、固定された車の間をスッと抜けるだけなので、ゲーム性や面白味が少ないと思ったのです。それがテレビだったら相手の車も自由に動かせるし、道路の幅を変えたりすることもできるし、ビデオゲームならではのことができるなということでやってみたんです。

――:反響はいかがでしたか。

西角:それは凄かったですよ。サッカーやバスケットボールは話題になるのが国内だけだったんですけど、『スピードレース』はアメリカの会社がライセンスを買ってくれたんです。それまではずっとアメリカ主流だったので、初めて日本からアメリカにゲームを逆輸入することで「日本もゲームを作るんだ」という認識は持ってもらえたんじゃないですかね。アメリカでどれくらいヒットしたかは分からないですけど、日本から最初に持って行ったゲームという意味では、少しは意味があったかなと。

――:筐体のデザインも西角さんが担当されていたのですか。

西角:メカゲームのときはデザインも私がやっていましたが、テレビゲームになってからは筐体のデザインは別の人がやっていました。

――:当時はレースゲームが少なく、ハンドルやアクセルの位置、画面のキャラクターが動くというのは画期的だったと思います。

西角:アメリカでもアタリのレースゲームがありましたが、1画面に収めているせいでスピード感がなかったんですよ。だから、「あ、これスピード感を出した方がいいな」と思って。ただ、技術的なところが昔の『ポン』とだいぶ違うので、そこは苦労しましたね。

――:また新しく作らなきゃいけないという意味ですね。

西角:ちょっと考え方が違うので。ピンポンゲームのノウハウは知っていたんですけど、もう全然違う車の形だとかあるので。

――:新しいものを生み出すのにやはりそれほどの力量や時間がかかったということなんですよね。ちなみに、開発期間はどのくらいかかったんですか。

西角:4~5ヶ月くらいかかったかもしれません。

――何人で作られたんですか。

西角:ひとりです。テレビゲームを作れる人が私しかいなかったので。

長谷川: 『スペースインベーダー』も最初おひとりですよね?

西角:ええ。当時はひとりが常識という感じですね。デザインもするし、ひとりで最後まで作る。ただ、難易度の調整のときは周りの人に遊んでもらって意見を聞きながらやっていました。

長谷川:上長から、「あとどれぐらいでできるんだ?」と言われて、もしウソを答えても、それを精査できる人がいないんですよね。

西角:今の人からしたら羨ましいかもしれませんね。最初に計画表なんか出さないですし。「なんか作ってくれや」って言うだけで、いつできるかも任せっきりです。

――:それでも、やはり会社側としてはなるべく早く出してほしいという想いはありますよね。

西角:それはありましたね。だいたいサイクルは半年くらいですね。当時のゲームで完成まで6~8ヶ月。楽しいといえば楽しいですよね、上から命令されないですし、アイデア会議もない、スケジュールも自分で決められると。

■『スペースインベーダー』誕生秘話

――:せっかくですので、『スペースインベーダー』についてもお伺いできればと思います。様々なところでお話されていますが、改めて本作のアイデアはどこから生まれたのでしょうか。

西角:もともとアタリの『ブレイクアウト』というブロック崩しのゲームがありました。あれがヒットしていたので、営業から一言「あれを超えるゲームを作ってくれよ」と言われたのがきっかけですね。

私も気にはなっていたので面白さを解析したら、ブロックを全部消したときの爽快感かなと。それと当時みんながグラフィックのディティールに凝りだしてきたときに、『ブレイクアウト』のグラフィックはまただの四角い形になっちゃたから、ゲームはグラフィックじゃないなと思ったのです。遊びというのは面白ければ形は何でもいいんだなというのがそこでひとつ勉強になりました。

それで、全体があって消したときの爽快感が1番面白い焦点だと思い、じゃあそれを残しましょうとなりました。で、55匹全部消したらクリアというシューティングゲームを考えたのです。あとは、内容が面白いのであれば、やはりディティールにもこだわりたいなと。キャラクターの形は初め、戦車や飛行機など、いろいろやったのですが、最終的には宇宙人にしました。

――:リリースされた当初から見て、どういった形で盛り上がっていったのでしょうか。

西角:最初、タイトーのプライベートショウに出したときは評判悪かったんですよ。オペレーターを呼んで発表会をやったら「これは買いません」って。だから商談会では注文がほとんど0だったんです。

――:ちなみに、それを踏まえてゲーム内容は見直されたんですか。

西角:いや、全然直していないです。そのままリリースしました。

――あえて一切直さずそのまま出したのは、自信があったのか、それとも時間的に難しかったのでしょうか。

西角:私がダメというより、当時の営業マンが割と『スペースインベーダー』を評価してくれていたんです。特に若い人は。年輩の人はダメなんですよ。業者に言われるとやっぱり「うーん、ダメかなぁ」っていうけど、結構、若い営業マンの人は「これで行きましょう!」と推してくれたと思います。それで変更もしないでそのまま出しました。

――:それであれほどの大ヒットになったのですね。

西角:直すところもないし、タイトーはロケーションを持っているので、最低500台くらいは入れられましたから。そこから火が付いた。あとは、いくらか買ってくれたオペレーターの人ですね。だから、最初は全然ダメだったんですけど、1ヶ月くらいで結果が出て大騒ぎになりました。注文は来るようになったけど作る能力が足らなくなるとか、その辺は私の分野じゃなく生産の方なので大変だったと思いますよ。「お前のおかげでえらい目にあった」とよく言われます(笑)。

高橋:嬉しい悲鳴ですね。

――:結果的には、ゲームそのものが高く評価されたことですね。

西角:そうですね。ただ、オペレーターの方からすると、『スペースインベーダー』のゲーム進行に懸念点を示していました。というのも、それまでのシューティングの王道っていうのは、ターゲットがあって撃ち落とすと何点、小さなターゲットを撃つと得点が高い、その得点の積み重ねで3分間遊べるという形が主流でした。

ですが、『スペースインベーダー』は、敵も攻撃してくるじゃないですか。だから、お金を入れて、どうしようかなと思っているうちに残機がなくなっちゃって3分も遊べないわけですよ。こんなの世の中に出したら絶対に客からクレームが来るというのが1番大きな理由ですね。だから、来たオペレーターの人はほとんど遊べてないんですよ。「こんな難しいゲームは絶対に売れない」ということで注文がなかったみたいです。

――:オペレーターにはウケないと思われましたが、結果的にユーザーさんにとっては、それが熱を持って負けてたまるかとなったり、好奇心であったりという感情が生まれたんでしょうね。

西角:ロケーションに出したら、それまでなかった新しいものに若い人は1番最初に食いついてきたんじゃないですかね。

長谷川:長く遊べる人だとどのくらい遊んでいるのですか?

西角:名古屋撃ちを使われると2時間でも3時間でも遊べますね。

長谷川:今まで100円で3分しか遊べなかったのが、上手い人だといくらでも長く遊べるっていう会話が生まれると思います。「おぉ、スゲエ、俺も上手くなりたい」となったとか。結果論になっちゃいますが、そういうコミュニティー設計の流れは変わってないなと。攻略する要素があるから会話が生まれて、何かしら裏ワザみたいなネタがあるから会話するとかですね。

――:簡単なゲームは万人受けするかもしれないけど、難しいゲームは「どうやってやったの?」っていうところで一緒に会話をしてゲームで遊んだりというところがありますので、そこら辺は40年前とあまり変わらないということですね。

西角:そうですね。特に若い人の間ではね。

長谷川:今の時代のモバイルゲームにもお約束みたいなのがありますよね。いろんな人がいろんなことを言われて「なんでこれ入ってないんだ、おかしいんじゃないか」とか。

西角:王道みたいな流れができちゃって、ちょっと変えるとダメだという。

長谷川:結構思い切って変えても、本質のところを押さえれば全然もっと面白いゲームができるんじゃないの、新しい体験を生み出せるんじゃないのって凄く思います。西角さんも、タイトルによっては、直しておこうというものもあるんですか?

西角:当時もありましたが、そんなに大きな変更はなかったですね。だから、ボツっていうのがないんですよ。

――:ちなみに、今はどんなことをされているのでしょうか。

西角:タイトーのアドバイザーみたいな感じで、新企画のときにいろいろとアイデアを出したりしています。

長谷川:あ、これ今日インベーダーの靴ですね。

西角:そうです。タイトーからいただきました。テニスシューズだから、物凄く履きやすいし疲れないんです。

高橋:個人的にインベーダーのデザインがめちゃくちゃ好きで、子供のときもみんなで自転車にシールを貼りまくっていました。

――:インベーダーのデザインはどこから生まれたのでしょうか。

西角:当時はメモリーに制限があるので、縦いくつ×横いくつと限られていました。本当は今みたいにカラフルで格好いい絵を作りたかったんですけど、技術的にも能力的にもそれはできないじゃないですか。だから、やむを得ず白黒で現在のデザインに行き着きました。本当は、目玉を赤くなどしたかったですけど、ハードの能力がなかったので全部白黒になりました。

――:基となったデザインはあったのでしょうか。

西角:ありましたよ。イギリスの作家にハーバート・ジョージ・ウェルズという方がいるのですが、その方の書いた『宇宙戦争』に出てくる火星人がタコみたいな形だったので、そこから形をインスピレーションしまして、それをドット絵に落としました。

■昨今のゲーム業界事情

――:西角さんにお聞きしたいのですが、昔と比べて今の市場など、ゲームのありかたっていうのは変わってきていると思いますか。

西角:もちろん変わってきています。技術的にはもちろん、ハードウェアが極端に変化しています。あと、メモリーの値段が無料みたいになっているじゃないですか。昔は1キロバイトで3000円ぐらいでしたからね。今、16ギガぐらい使っても値段にすると数千万分の一ですよね。ただ、メモリーに制限がないのはちょっと問題があるかなと。制限がないものを作れっていうのはかえって難しいかもしれない。

――:自由が利きすぎていろんなことができるからこそ大変だと。

西角:そうです。作る方は結構大変だと思います。今のゲームは映像が主体になっていて、最近、VRというのが出てきたじゃないですか。あれを見て、今度はあれがアーケードゲームのキーになるんじゃないかという気がしました。

――:没入感が凄いとか。

西角:ただ見てるだけじゃなく、例えば、ドアがあったらドアが出てくるとか、何か仕掛けと一緒に繋がるようなVRっていうんですかね。剣でモンスターを斬ったら斬ったという感触がある。当たったら当たったという感触がある、そういう仕掛けが要るんですけどね。歩けば足が動いて道路を歩いているような感じがするとか。そういうのと組み合わせて、VRで何か生まれれば面白い世界になると思います。

――:VRはアーケード向きなのかもしれないですね。

西角:アーケード向きですね。初めてVRを体験したとき、これはゲームが変わるかなという気がしました。これからもっと進化すると思います。将来的には何も付けなくても見られるのではないでしょうか。

――:それでは、最後に『戦国やらいでか』の今後の展望をお願いします。

長谷川:『戦国やらいでか』然り、弊社としても、我々のチームとしても、今までお話にあったような格好良くてインパクトのあるようなことをやり続けていきたいと思います。あとは、みんなで遊べるテーマの場合も、そうじゃない場合も、楽しく格好いいゲームを作っていきたいと思います。

高橋:僕は、『戦国やらいでか』を始めてから戦国の勉強をし出したんですけど、司馬遼太郎先生の世界観をなんとか再現しようとずっと意識していて、今後も魅力的な世界観になるよう努めていきます。

――:西角さんから、読者の方々にメッセージをお願いします。

西角:今のゲーム全般に言いたいのは、クリエイターの方には、なるべく簡単なゲームを作って欲しいなと(笑)。ただ、ストーリーのあるゲームはそうはいかないので、ストーリーのないゲームに限定されるかもしれないですが。シンプルなゲームというか、今後は説明書を見なくても遊べるゲームが増えればいいなとは思います。

――:本日は、ありがとうございました。

■『戦国やらいでか』

© 2013, 2014 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

会社情報

- 会社名

- 株式会社スクウェア・エニックス

- 設立

- 2008年10月

- 代表者

- 代表取締役社長 桐生 隆司

- 決算期

- 3月

- 直近業績

- 売上高2428億2400万円、営業利益275億4800万円、経常利益389億4300万円、最終利益280億9600万円(2023年3月期)

会社情報

- 会社名

- 株式会社タイトー

- 設立

- 1953年8月

- 代表者

- 代表取締役社長 岩木 克彦

- 決算期

- 3月