9月1日開催の「CEDEC2017」にて、「診察室でゲームが「処方」される未来へ 一医師の視点からみる「ヘルスケア×ゲーム」の先進事例紹介と展望」と題した講演が行われた。教育や医療用途を目的としてシリアスゲームの系譜から、医療のおけるゲームの必要性や、ゲームが処方される未来の可能性など、登壇した医師や識者によって語られた、本講演の模様をレポートする。

■Games for Health分野の研究開発事例

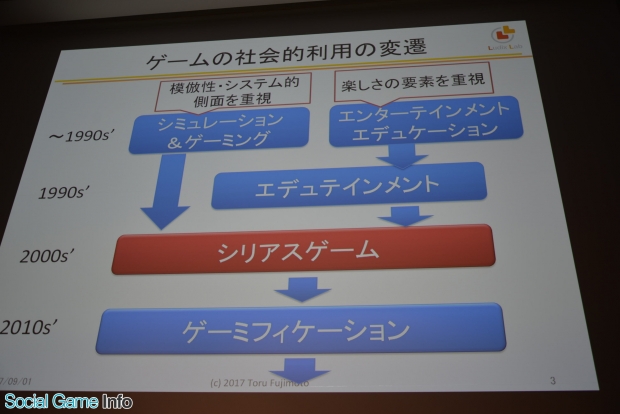

最初に登壇した、東京大学の藤本徹氏(大学総合教育研究センター 特任講師)は、Games for Health分野の研究開発事例について紹介。教育工学、オンライン教育、ゲーム学習(シリアスゲーム、ゲーミフィケーション)を研究分野とする藤本氏は、まずゲームの社会的利用の変遷を振り返った。

▲藤本徹氏。

ゲームが社会的利用されたのは「ボードゲームやカードゲームの頃から取り組まれてきた」と藤本氏。そこからシミュレーション要素を重視した“シミュレーション&ゲーミング”と、楽しさの要素を重視した“エデュティメント”という2軸を経て、2000年代にシリアスゲームとして融合し、2010年からゲーミフィケーションと呼ばれるようになった。また、Games for Healthが出てきたキッカケについて、2004年にスタートしたゲームの医療応用を目的とした会議“Games for Health conference”や、2008年に始まった医療ゲーム研究プロジェクト“Health Games Research”の存在が大きいと藤本氏。これらの登場によって、ゲーム×医療の分野は大きく発展したという。

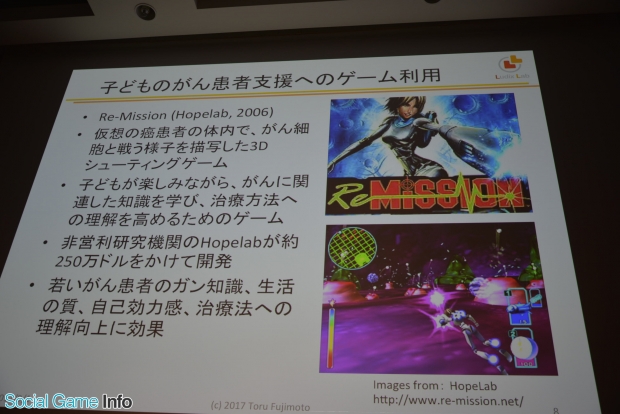

また、藤本氏は、海外における同分野の事例も紹介。両親が離婚した子どものセラピーを目的とした探索ゲーム『Earthquake in Zipland』や、体内のがん細胞と戦いながら子どものがん患者が病気に対する知識や医療方法への理解を高められる3Dシューティング『Re-Mission』、HIV予防や性知識教育のためのスマホゲーム『SwaziYolo』など、様々な医療目的でゲームが使用されていることがわかった。

また、VR技術を利用して高所恐怖症やパニック障害といった恐怖症治療、訓練を提供するクリニックや、『ダンス・ダンス・レボリューション』が学校の体育教育に導入されるといった、事例も紹介されるなど、海外におけるゲームと医療・教育の関わりの強さがうかがえた。

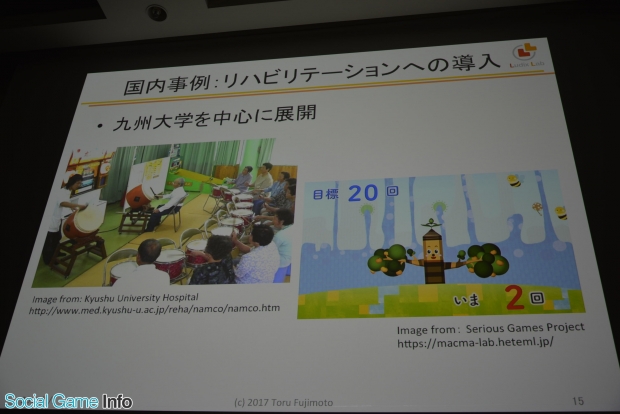

▲国内の事例では、『太鼓の達人』を用いたリハビリなど、ゲームのリハビリテーションへの導入が九州大学を中心に展開しているという。

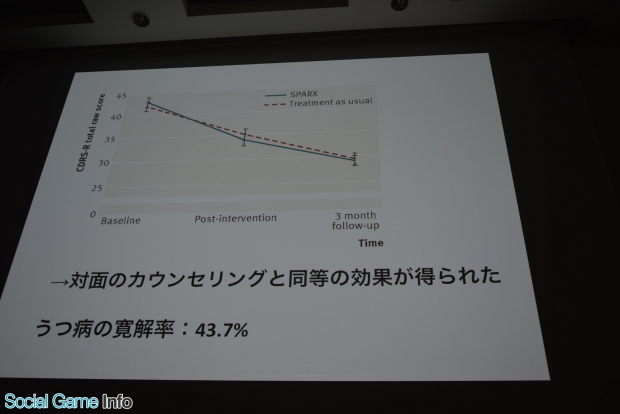

また、「ゲームの効果について実証研究も進められている」と藤本氏。実際に、腹腔鏡手術のスキルで、ゲーム経験の多い医師は、経験の少ない医師と比べて手術ミスが40%近く少なかったり、アクションゲームで“空間的・時間的な選択的注意力”や“情報処理速度”などの認知スキルの向上、うつ病治療用ゲーム『SPARX』に個別カウンセリングと同等の効果があることが認められたという。

■診察室でゲームが「処方」される未来へ

次に登壇したのは、医師でありコンサルタントでもある鈴木裕介氏(ハイズ/HIKARI Lab 事業戦略部 部長)。

冒頭、「ゲーム業界のみなさん、助けてください!」と鈴木氏。医療が抱えている課題、医療現場で起きている不都合について、次のように説明した。

▲鈴木裕介氏。

日本国内におけるうつ病患者数が推計100万人なのに対し、医療機関を受診していないうつ病患者の割合が75%だという。また、高血圧の場合、実在するすべての高血圧の患者が100人として、病院に来て診断がついているのはたったの50人。鈴木氏は、「医療機関にかかる、または健診に行くなどの行動のハードルが高すぎるため、治療するツールがあるのにそれが必要なユーザーにまったくリーチできていない」ことが、医療が抱える問題の1つとした。

また鈴木氏は「健康維持のためのモチベーションは低い!」とも。モチベーションをあげるため、医師が現場で何をやっているのかというと、「運動しましょうね」、「痩せましょうね」、「塩分ひかえましょうね」といったアドバイスを送ること。しかし、「効果があるわけない!」と鈴木氏。生活習慣病など、多くの病気において治療行動の柱は「意識・行動変容」と「維持」とのことだが、医療の現場にはそれを行わせるようなUXデザインが全く為されていない。また、医師は行動変容に対するプロではないため、行動を変えられないというジレンマも。そこも医療が抱えるもう1つ問題だと、鈴木氏は指摘した。

では、上記2つの課題をどうすればいいのか? 鈴木氏は、「この課題を解決するUXデザインに最も真摯に取り組み、ノウハウを構築しているゲーム業界」に希望を見出しており、ゲーム×ヘルスケアの可能性があるとした。

ヘルスケアでマネタイズする場合、BtoBが基本だが、そこはすでにレッドオーシャン化しており、差別化が必要だという。差別化という点において、最近は「モノ(とくにアプリ)」を作って売るという流れが出てたところで、「ここが今のところ可能性を秘めている」と鈴木氏は、ヘルスケア×アプリ(デジタルヘルス)の事例を紹介した。

まず、脳卒中治療アプリ『Join』。本アプリは、単体の医療用ソフトとして、日本で初めて保険診療での使用が認められたという点で注目を集めているそうだ。

禁煙治療アプリ『CureApp禁煙』は、禁煙外来で医師の診療の間に患者を支えるアプリとして開発されたもの。毎日の生活習慣や喫煙状況を記録し、クラウド経由で医師と共有できる他、心理療法的アプローチを組み込むなど、ただ励ますだけでなく、具体的なアドバイスを提供。現状、“ニコチンパット”による成績と同等と報告され、医療機器プログラム登録を目指し、臨床試験中だという。

それらの事例を踏まえ、「こうした領域で、ビジネスとして成立する医療用ソフトウェアとしての承認は、十分可能」と鈴木氏。そのために「お金と手間と時間と、医療関係者の協力が必要」と続けた。

そのほか、上記の2アプリのようなデジタルヘルスとは異なる、ゲームとヘルスケアという形でアプローチした作品として鈴木氏が紹介したのが、現在開発中のスマホ向け大腸癌啓発ゲーム『うんコレ』。大腸菌擬人化カードゲームである『うんコレ』。一見、おなじみのカードゲームのようだが、ゲーム内でカードを手に入れるために、課金をするか、排便報告をするか選ぶことができるのが特徴だ。

このように、診断治療領域でのアプリが出現し、行動変容や維持が重要な疾患では、既存の治療法の効果と同等もしくは上回る事例も出始めている。また、ゲームの要素をかけあわせることで、さらに成績を高められる可能性もあるヘルスケア業界におけるゲームの存在。「ヘルスケアは障壁が多いが、越えられない壁ではない。その障壁を大きく下げるプレイヤーが台頭している」と鈴木氏。最後に、ゲーム業界に向けて、「ゲームの力で日本の医療を助けてください!」とメッセージを送った。

■SPARXの利点と使用状況、今後の展望について

続いて登壇したのは、精神科医の鈴木航太氏(HIKARI Lab)。

▲鈴木航太氏。

同氏は、うつ病患の認知行動療法を育成するRPG『SPARX』をテーマに話を進めた。世界のうつ病患者数は3億人(日本だけでも100万人)にのぼり、しかも、30%しか医療機関を受診していない、と鈴木氏。

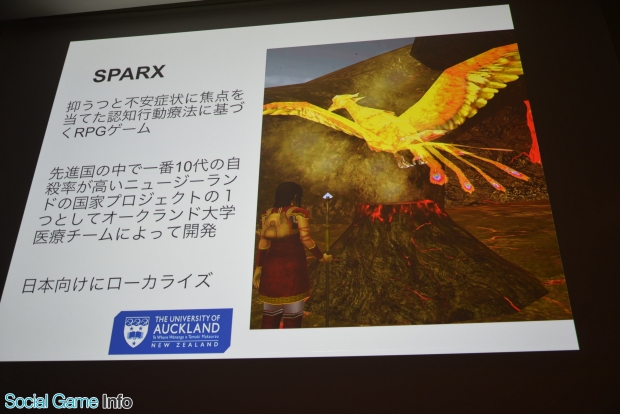

そんなうつ病に対し、抑うつと不安症状に焦点を当てた認知行動療法に基づくRPGとして開発されたのが『SPARX』。本作は、先進国の中で10代の自殺率が高いニュージーランドの国家プロジェクトの1つとして、オークランド大学医療チームによって開発され、

日本向けにもローカライズされている。

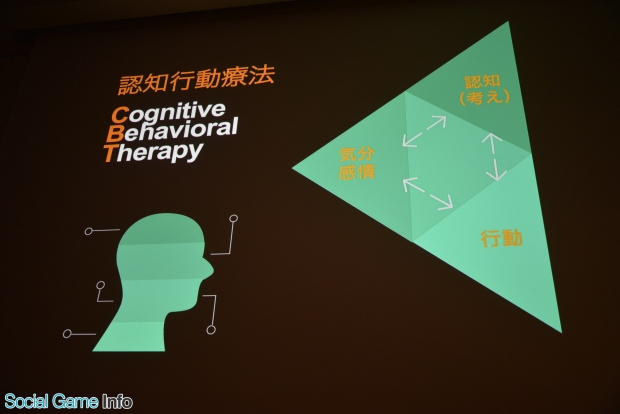

鈴木氏によると、「認知行動療法は、認知(考え)、気分・感情、行動の三角形で考えるコンセプト。どちらかというと『SPARX』は再発予防のゲーム」とのこと。

![]()

![]()

鈴木氏によると、「認知行動療法は、認知(考え)、気分・感情、行動の三角形で考えるコンセプト。どちらかというと『SPARX』は再発予防のゲーム」とのこと。

▲国連後援ザ・ワールドサミットアワード2012や、ユネスコNetexplo主催国際デジタルアワード2013で受賞歴を持つ。

▲対面のカウンセリングと同等の効果が得られたという。

ここまで『SPARX』について紹介した鈴木氏。次に今後の展望として、認知行動療法の技法に加え、AIやSNSなどの技術を統合したアプリの開発を挙げた。

▲AI+Affect Computing。アバター(キャラ)と自然な会話をすることで、声のトーン、言葉から考え方の偏りをAIが解析。アプリと会話することでポジティブに。

▲外出や行動を増やすことも大事ということで、外出を促すAR。

▲アバターを用いて、ほかのユーザーと交流を促進するSocial Portals。

様々な技術を統合したアプリ開発の例を挙げた鈴木氏は、「これだけだと、既存の技術の組み合わせですが、キャラクターが一番近い存在になって、自分が意識せずにカウンセリングの技法を学んで、病気にならない考え方や体にしていければ」と話す。

また、「通常、気持ちが落ち込んだら、カウンセリングや精神科医に相談することが多いと思いますが、時間が無い、面倒臭いといったハードルでなかなか全員が医療にアクセスできない。あと、自分で認めないといけないけど、認めると心配になることもあります。全員が医療に来なくてもいいとは思いますが、放置することはよくない」と鈴木氏。

「自宅でも、自分でもヘルスケアできるよう、診断だけではわからない本人の全ての状況をアプリや様々な技術を統合することで実現させたい。今はスマホ全域でやっていますが、ゆくゆくはホログラムで表示したキャラクターと会話して、自然にセルフヘルスケアができる世界を目指してやっていきたいです」と目標を語った。

講演の最後には、HIKARI Lab代表の清水あやこ氏を司会に、藤本氏、鈴木裕介氏、鈴木航太氏、そして、スマイルブーム取締役の徳留和人氏によるパネルディスカッションも行われた。

『SPARX』日本語版を開発する徳留氏は、「通常のゲームは、魔王を倒して爽快な気持ちになるなど、プレイヤーにどういう気持ちになってもらうかわかるけど、『SPARX』は最初ゲームのゴールがわからなかった」と明かす。また、シリアスゲームについて、「ゲーム制作を行っている会社であれば作ることは可能」としながらも、「どうしてほしいという真意は、医療の専門の方の発案がないと作り込めないと思います」とした。