昨今ゲーム業界では、ユーザーを強く惹きつけるような、深い世界観を持つ作品が求められている。ゲームシステムの他にも、シナリオなど様々な要素が組み合わさってこそ、多くの人々に手に取られる世の中になっていると言えよう。

そんな中、シナリオのクリエイター集団を抱えるゲーム会社も増えてきた。株式会社アカツキもその一社だ。

同社は「ROOTS」というゲームシナリオのスペシャリストが集う職能集団を立ち上げており、最近では日本ゲームシナリオライター協会(以下、JASGA)の賛助会員として、ゲームシナリオライターの認知拡大なども行なっている。

【関連記事】アカツキのシナリオ横串チーム「ROOTS」が多様化するライターへのマネージメント施策を紹介 海外の脚本制作手法「ライターズルーム」をリモートで活用

なぜアカツキは「ROOTS」を立ち上げたのか。今回、同社のシナリオマネージャーであり、「ROOTS」のプロジェクトリーダーである水野崇志氏とJAGSA代表理事である重馬敬氏による対談を実施。現在のゲームシナリオ業界の実状や、「ROOTS」立ち上げの経緯と今後の取り組みについて聞いてみた。

ゲームにおける在るべきシナリオとは

-

![]()

株式会社アカツキ

シナリオマネージャー

水野 崇志 氏フリーランスのシナリオライターとして10年活動したのち、2017年シナリオディレクターとして株式会社アカツキへ入社。 同年、プロジェクトを横断したシナリオ横串チーム「ROOTS」を発足し、活動を開始。

-

![]()

日本ゲームシナリオライター協会

代表理事

重馬 敬 氏JASGAの代表理事を務めるゲームシナリオライター。他にも、シナリオ工房 月光の代表を務めており、ゲームシナリオライティングは25年以上も従事している。

――:まず初めに、ゲームにおけるシナリオの重要性はどのようにお考えでしょうか。

重馬:アニメにおいてもいろんな映画やお芝居にしても、シナリオ単体で存在することはありません。シナリオというのは、その先にある表現の一番土台になるものです。

そして、ゲームの本質は体験なので、ゲームシナリオはユーザー体験のための土台、設計図になります。体験のための素材である点がゲームシナリオと他ジャンルのシナリオの大きく違うところだと思います。

水野:僕自身も重馬さんと同様、シナリオを通して、体験の付加価値を高めるというのはすごく大事だと思っています。

ゲーム体験は基本的に選択する行為から生み出されるのが特徴です。ストーリーの中での選択肢やコマンドで「たたかう」を選ぶ行為など。そこに快感を生み出すのがシナリオだと思っています。

ただの選択肢にどう葛藤させるか、「たたかう」のボタン一つ押すためにも、どのような感情を抱いてもらう相手にするか。そういったところでシナリオがいかにゲームを演出できるかで体験の価値は変わってきます。

他にも、登場するキャラクターに愛着を持ってもらうっていうのはすごく大切なことじゃないですか。魅力的なキャラクターがいるからこそ続きが気になるものです。

結果、ゲームを続ける理由にもつながるので、僕自身はシナリオというものはゲームにとって不可欠なものだと考えています。

――:お二人が考える、良いシナリオとはどういったものになりますか。

重馬:シナリオ作りとして、僕が若いシナリオライターたちによく言っているのは、”嘘のつき方”ですかね。

嘘という言い方は語弊があるかもしれませんが、創作という点において、8か9ぐらいの本当の部分をつくり、そこに1か2の嘘を加えると、その嘘が真実らしく補強されるという話をよくしています。

例えば、天空に浮かぶ大きな島にすべての人々が住んでいる、という世界観を考えた時、現実にはそんな世界はありません。

ですが、天空の島に住まう人々の文化や暮らし……細かい生活様式や交通、職業や学校、農業など、いかに本当らしく組んでいけるかが肝だと思います。

8割の本当のことを固めることによって、2割の嘘が、あたかも真実のようにみえてくる。そうすることによってそこで暮らすキャラクターの人生に真実味が出ます。キャラクターたちがさまざまに繰り広げる物語、ドラマへの共感はそこから生みだされるという話はよくしています。

水野:ゲームシナリオを作る上でいかにキャラクターを魅力的に描くかという点は、アカツキも大切にしていることです。映画などの脚本ですと、キャラクターよりもストーリーを優先した構成、シナリオの書き方になり、シナリオの結末から逆算するかたちでキャラクターを登場させることが多いです。

一方、ゲームにおいては、よりキャラクターを重視したシナリオ作りが求められます。キャラクターを入れ替えても成立する物語であれば、そのキャラクターで描く必要がないテーマとなってしまいます。

そのキャラクターだからこそのテーマは何なのか、このキャラクターにしっかりと感情の起伏が生まれるような物語になっているかといった点を大切にし、シナリオを作るようにしています。

――:キャラクターを始点にすることで、他ジャンルのシナリオ作りとは異なってくるんですね。

水野:スマートフォンゲームでは、簡単には物語を完結させられないですよね。そういった要因もあって、僕自身は他ジャンルにおけるシナリオ作りとは異なると考えています。映画などの脚本では、結末までを一気に描くためにキャラクターの描写を限定するという側面もあります。

スマートフォンゲームではそれぞれのキャラクターを掘り下げていくことがあるので、まずはキャラクターを主軸に捉えてシナリオを考える機会がすごく多いと感じています。

重馬:なにによって物語が駆動されていくかについて、ストーリードリブン、キャラクタードリブンっていう言い方をよくしますけど、本質的にはストーリーはメインとなるシナリオにそって展開していきます。

ただ、短期、中期的な面でいうとキャラクタードリブンの要素はとても大きくて、水野さんがおっしゃるように、そのキャラクターをいかに愛していただけるか大事になります。

キャラクター作成では、表面的な設定だけではなく、そのキャラの本質、彼・彼女が抱えている業(カルマ)はどういうものだろう? そして、この作品によってその業はどのように解放されていくのだろう、ということをよく考えるようにしています。

ゲームシナリオライターが活躍できる環境作りを担う「ROOTS」とJAGSA

――:最近のゲームはサイドストーリーも多く描いている作品がほとんどです。そうなると、メインのシナリオや世界観もある中で、キャラクターの分だけサイドストーリーも用意しないといけない。その分、クオリティーも下げるわけにもいかないという、難しさもあるのではないでしょうか。

重馬:スマートフォンゲームではメインシナリオの他に、キャラクターシナリオやイベントシナリオなどのサイドストーリーを描くことは増えました。もちろん書く上での面白みもありますが、物量としての難しさもありますよ。

水野:やはり物量が増えたことで、かつては1人でシナリオを書くことも可能だったのですが、今ではチームで書くといった複数人でシナリオを担当する体制が当たり前になってきています。

重馬:今のゲームシナリオの物量を1人で書くというのは現実的ではないですよね。

――:組織的に制作しないと対応できない物量とクオリティが求められていると。

水野:例えば、メインシナリオは1人で書き、サブシナリオに関しては別のチームメンバーが書く体制もあります。

それはつまり、同じキャラクターを別の人間が書くことになりますが、それだけでもキャラクター性がブレる原因にはなります。そこを統一して書いていくのが、チームとしての実力が試されるところかと思います。

――:ユーザーさんは敏感ですからね。言い回しなどでも違和感を感じられるので。

水野:お客様の目は素晴らしい。本当に油断や妥協は許されません。

重馬:キャラクターの整合性…。あるライターが創造したキャラクターを別のライターが書いたときに、そんなセリフはしゃべらない、そんな行動はしない、など本来のキャラと違うように感じられてしまったらそれは大変よろしくないことです。

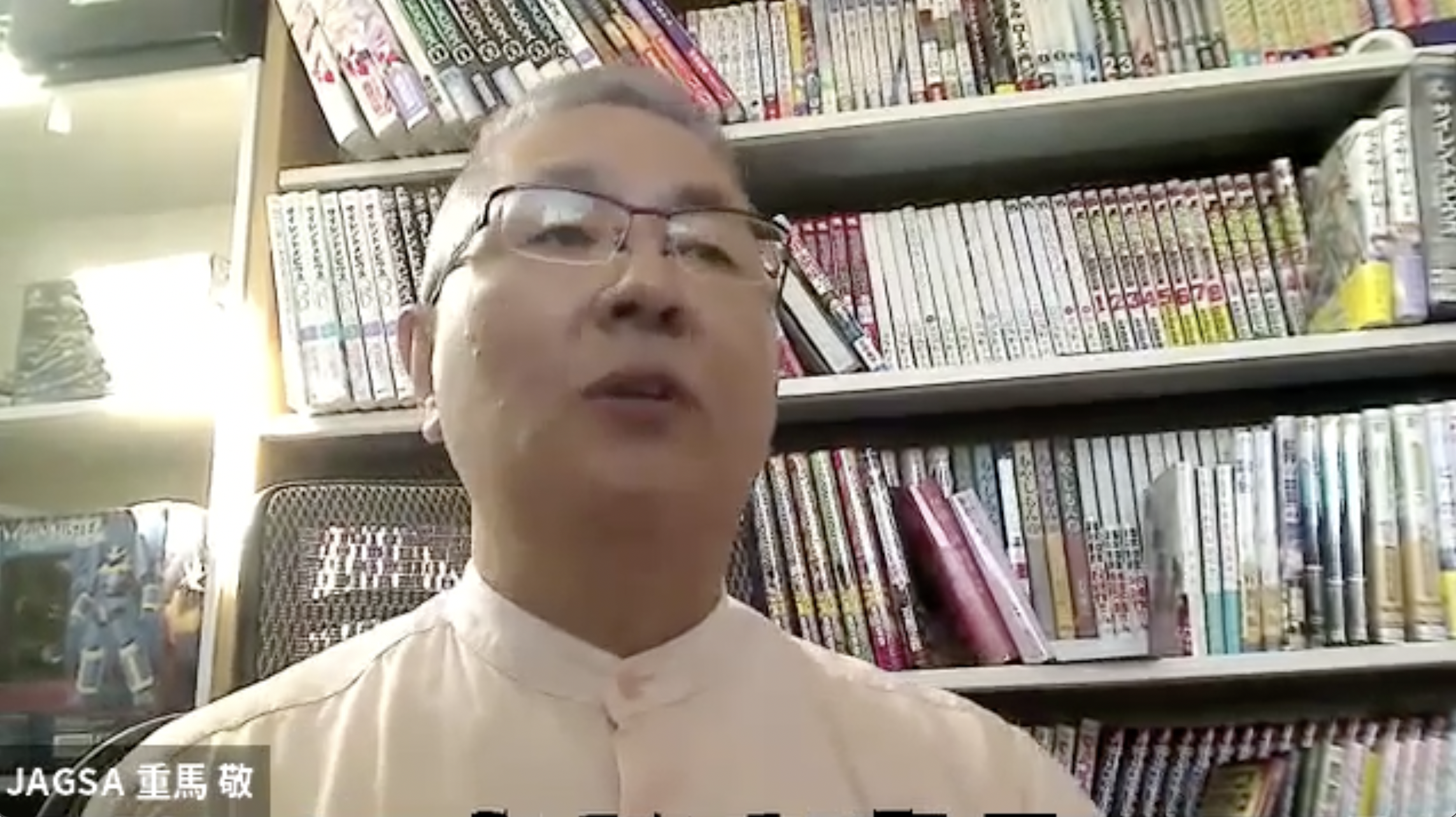

なので、キャラクターの整合性を保つためにも現在ではシナリオディレクターの存在が非常に大事になっていると思います。シナリオディレクターという職も10年前とか15年前ではそんなにメジャーな存在ではありませんでしたが。

――:よりチームとしての力を高くしないと、クオリティーの高いものを継続的には出せないからシナリオディレクターが注目されてきたと。

水野:スマートフォンゲームにおいては、継続的にクオリティーの高い作品を提供することが大事だと思います。一時的にクオリティーが高いものであれば、どんな体制でも作ることができるかもしれないですが、やはり長期運営を見越した体制ではしっかり役割分担などを決めることが大事だと考えています。

重馬:僕らが、シナリオディレクター制を取り入れたのは、本質的にはゲームとシナリオとの親和性があまり良くないからです。

シナリオライターとして優秀な人が必ずしもゲームシナリオが得意なわけではなく、むしろ優秀な方のほうがゲームシナリオではうまく書けない場合もあります。

それは何故かというと、シナリオは本来、頭から終わりまで基本的には一本道で完結するものだからです。

そこにプレーヤーの行動や体験という余分なファクターはありません。ですから、一般のライターにとっては、プレーヤーの行動による体験の変化というのは想定外なんです。

一方でゲームというのはゲームであることが大事です。例えば、あるキャラクターの一番いい見せ場をシナリオ化しないほうが良い場合すらあります。その見せ場こそがゲームの文脈で描くべきところだと。

例えば、力持ちの大男がいて、物語の中で力を失ってしまう。それが紆余曲折あった末に力を取り戻しました、というその見せ場をドラマとして構築するのではなく、それこそゲームででっかい岩を「ぐおお」とAボタンを死ぬほど連打して岩を持ち上げさせる。そのプレイヤーの行動こそがゲームとして大事な要素だという場合があります。

けれどプレイヤーにどのような行動をさせるのがゲームとしての正解かについては、普通のシナリオライターの概念にはありません。シナリオライターに求められるのはそこまでの段取り、感情の動線の正しい引き方です。

本質的にゲームの正解がピンとこないシナリオライターだとそれを組むのは難しいのですね。ではどうするか?ゲームのことがわかってシナリオに落とし込める、逆にシナリオのことがわかってゲーム要素に分解できる、ゲームサイドとシナリオサイドの中間的な存在、両者の通訳みたいな形でシナリオディレクターという存在が必要になったんです。

水野:昨今は、シナリオチームだけでなく他職種のチームとも連携を続けていくかたちになるので、チームワークはすごく大切になります。クリエイター同士だと譲れない部分もあるので、いかに健全なぶつかり方ができるかっていうのは、とても重要な課題だと僕も考えています。

重馬さんもおっしゃったように、シナリオディレクターがきちんとマネジメントできるかという点の重要性が高まっているのを実感します。

▲アカツキ「ROOTS」におけるシナリオディレクターの役割(CEDEC講演資料より)

――:アカツキがシナリオチーム「ROOTS」を立ち上げようとなったのも、そういったチームワークとしてシナリオを制作していかないといけないなという実情もあったからでしょうか。

水野:そうですね。僕が入社したタイミングで各プロジェクトにシナリオチーム自体はあったのですが、接点がありませんでした。

リーダーそれぞれのルールで業務を遂行していたので、ノウハウがそれぞれのチームにしかない状態だったんです。なので、まずは各リーダーと話しあって、もっと横のつながりを持ち、同じ失敗は他のチームで繰り返さない仕組みを作ろうと考えました。そこから始まったのがプロジェクトを横断したシナリオ横串チーム「ROOTS」でした。

シナリオ制作において、チームでの業務遂行が順調に進まない場面は業界的にはよくある話なんです。そうなってくると、ゲームの運用自体にもすごく影響が出るんですよね。

シナリオが作れなくなり、さきほど話したキャラクター性がブレたシナリオを出さざるを得ない、という事態に陥ります。ゲームとしては致命的です。そういうことが起こらない環境をつくっていこうというのが「ROOTS」立ち上げ時からの考えでした。

また、ゲームにおける、シナリオの重要性やシナリオライターの存在感を引きあげられるようにしたいという想いが、シナリオのリーダーたちに共通であったという経緯もあります。

重馬:シナリオライターの存在感は今では随分変わったと思います。もう20年以上前になりますが、僕はとある大手パブリッシャーのプロデューサーさんから面と向かって「音楽や絵は特殊技能ですが、シナリオは違う。シナリオって日本語が書けたら誰にだって書けるじゃないですか」って言われたこともありました。

水野:僕も似た経験があります(笑)。もちろん、業全体界として考えも随分変わりました。それでも、まだまだ至っていない部分があるので、少しでもシナリオライターが活躍しやすい環境に変えていければと思います。

重馬:”おはようございます”という朝の挨拶セリフひとつとっても、気分とか相手の関係性やフラグに応じて1キャラ当たり10種類、それを50キャラ作る、とかもゲーム制作においてはあり得るわけですよ。

それってやっぱり、きちんとキャラクターのこと考えたり人間を見つめていないとなかなかできることではありません。いろんなところで実は技術や知識が必要とされる職業だと思っています。

――:お話を聞いていると、ゲームシナリオライターという職業はシナリオライターの中でも特殊な印象ですが、そういった専門的なポジションとして活躍している人はまだまだ少ないのでしょうか。

水野:スマートフォンゲームのシナリオライター自体はすごく増えたのですが、やっぱり最終的にはアニメの脚本書きたい、小説を書きたいなど、別メディアにゴールを置いている方は多い印象です。まだまだ、ゲームが到達点という方は限られているので、ゲームシナリオを書く面白さをもっと知ってもらいたいと思っています。

映画にしてもマンガにしてもドラマにしても、物語をお客様へ届けるという行為は一方通行になってしまいます。しかし、ゲームはお客様が物語に参加できるので、お客様の物語に対するさまざまな反応を見ることができます。

これが、ゲームシナリオ作りの面白さでもあるんですよね。こういった点に魅力を感じてくれる方にゲームシナリオライターという職業を知ってもらえると、自分もやってみたいって思う方が増えてくれるのかなと考えています。

重馬:確かに、以前はコンシューマーとかPCとかだけだったゲームシナリオも、スマートフォン、アプリゲームが出てくることによって、本当にシナリオライターの数は増えました。JAGSAを立ち上げたのもそれが理由の一つでもあります。

水野:最近は書き手も増えたのですが、JAGSAがなかった頃は、どうやって今後シナリオライターとして活動していけばいいのか分からない方たちが多分にいたとは思います。

重馬:例えば、保険一つ取っても、フリーランスのゲームシナリオライターはなかなか業界健保に入れないという状況でした。

あと国にとっては統計が存在しない業種は存在しないのと一緒なので、それはいろいろと問題なんですよね。そういった環境も含めて何とかしなければいけないというのもあり、JAGSAを立ち上げることになりました。

――:ゲームシナリオライターとしての環境を良くしていこうと。

水野:良い環境をつくろうとする方たちがクリエイターから生まれてくることは多くはないです。基本的には、良い作品を創ることに専念したい方がほとんどだからです。

僕自身がアカツキという会社で「ROOTS」をつくったのはそういう理由もあります。環境をつくる人がいないのであれば、自分たちでつくろうっていうのがきっかけだったんです。

こういった取り組みを業界全体に対して初めて進めてくださったのがJAGSAという組織です。今後もアカツキの「ROOTS」も賛助会員として、業界貢献に協力していきたいです。

ゲームシナリオライターの課題と可能性

――:お二人から見ての、ゲームシナリオライターという職業全般における、課題感などはお持ちでしょうか。

水野:先ほど、スマートフォンゲームのシナリオを書くライターがすごく増えたとお話ししましたが、だからこそスマートフォンゲームのシナリオではあまり経験できないこと、例えば新しいキャラクターを外見なども含めてゼロから考えるとか、大きなストーリーの結末を描くなどを体験したことがないライターが今すごく増えていると感じています。

スマートフォンゲームのシナリオづくりでは、既存のキャラクターをいかに齟齬なく描くかという点や、運営型ゲームとしていかに続くシナリオを書いていくかという点が求められがちな環境です。しかし、いざ1本新しい作品をつくろうとなったときに、ゼロからキャラクターをつくったことがないからつくり方が分からない、となってしまいます。

ストーリーに大きな区切りをつけたり、完結させようと思ったときにどう集約させればいいのか分からない方も増えてきたと、肌感として感じています。

だからこそ、チームをマネジメントする側が積極的にそういった経験を積める機会を用意しなければいけないと、一つの大きな課題として向き合っているところです。

重馬:最近、仕事をしていて感じるのが、セリフはみんなすごく上手くなったなとは思います。各キャラクターのセリフを発注して書いていただいても、とても面白いものがあがってきます。ただ、一方で、プロットが切れない人が多くなったなと正直に思いますね。

水野:プロットを書いたことがない方もいらっしゃるとは聞いたことがありますね。

重馬:そう。だから、いわゆるフレーバーテキストはすごくうまく書けるのですが、プロットをロジカルに組めない。

――:そういった課題感に対して、アカツキさんやJAGSAさんで取り組まれていることはございますか。

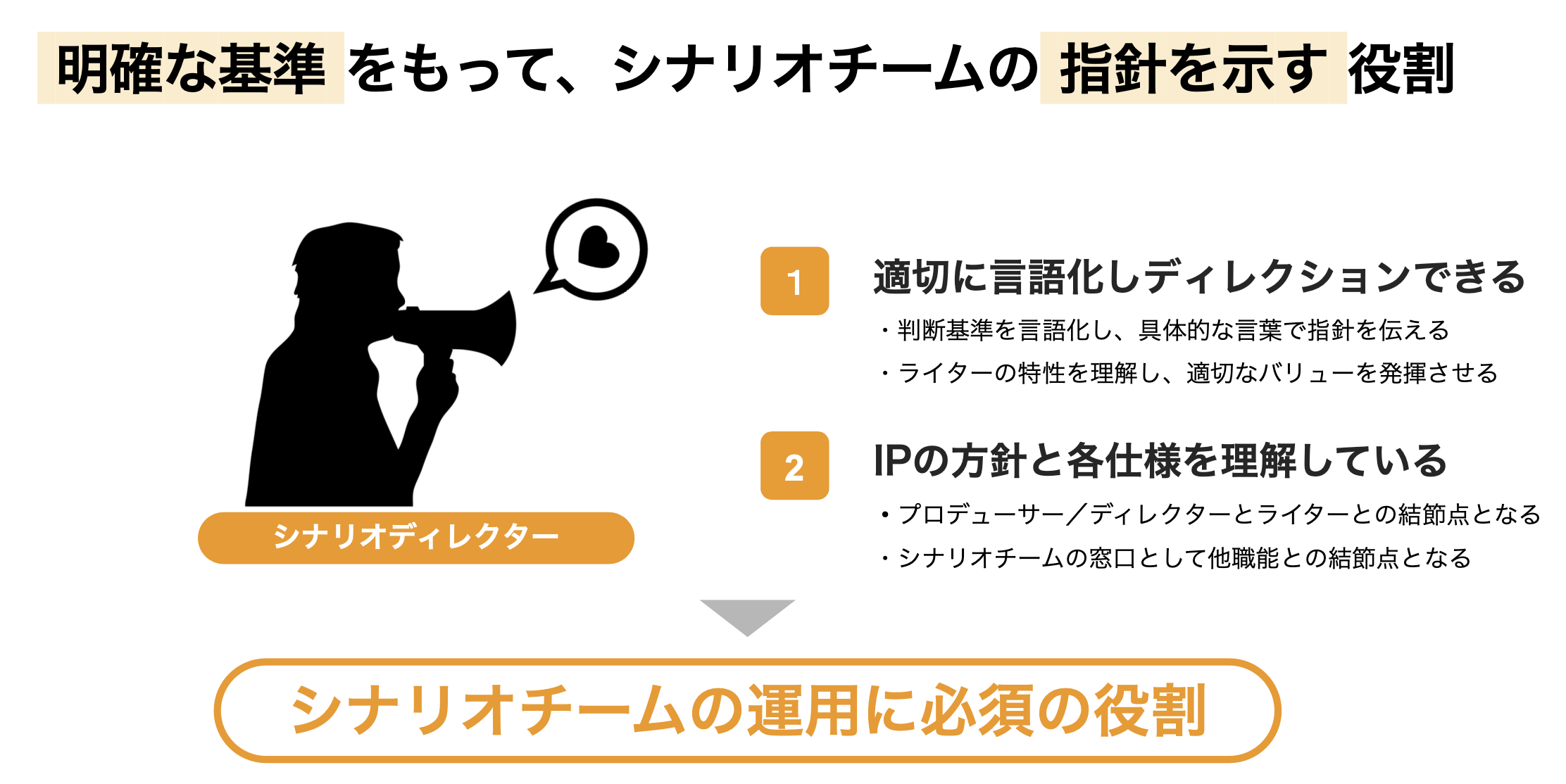

重馬:JAGSAだとセミナーを会員向けに行なっています。ゲームプロットのつくり方っていうわけではないですけれども、例えば映画とかでよく使われている3幕8場構成という考え方があるのですが、その構成を解説するセミナーを開くことで、プロットないしは物語づくりに関しての意識を向上してほしいと思い取り組んでいます。

▲JAGSAのサイトにあるゲームシナリオライター向け講座。シナリオ制作の他にも確定申告講座などフリーランスとして活躍する一助となる講座も用意されている。

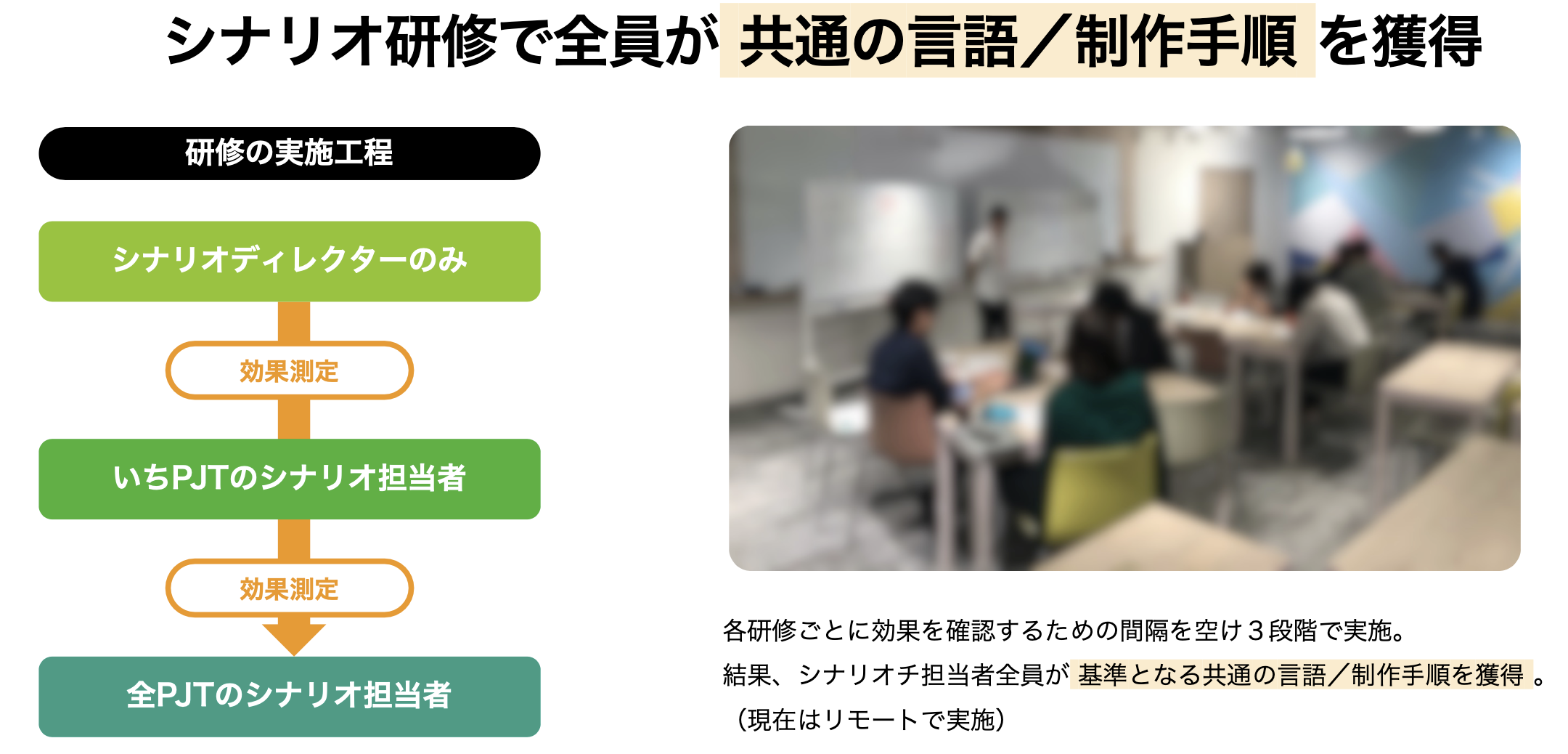

水野:さきほどのいかに健全にぶつかるかという課題に対しての対策にもなっているのですが、アカツキでも独自の研修を受けてもらうようにしています。

外部の講師の方にも来ていただいて、シナリオの作り方やキャラクターの生み出し方など、一度、全員共通のやり方を学んでいだたき、その上で自分はこうするみたいな話ができるようにします。まず、共通言語を持ってもらうことで衝突をなくす取り組みです。

▲「ROOTS」では職能としての成長ロードマップを可視化しており、「何のためにやっているか」など相互理解を促す取り組みを行なっている。(CEDEC講演資料より)

この数年も実施してきたのですが、今後はよりクリエイティブに力を入れた挑戦もしたいと考えています。その過程で新しいキャラクターをつくったり、起承転結の完結まで描く作品をつくりきったりする機会を積極的に提供していきたいです。

――:最後にお二人の今後の展望についてお聞かせいただけますか。

重馬:JAGSAとしては今の活動はこのまま続けつつ、ライター支援をもう少しいろいろ考えていきたいと思っています。なかなか個人ではやりづらい部分もあると思いますので、そこをフォローできる体制を築きたいなと思っています。

水野:ゲーム会社としては、各タイトルを抱えている以上、お客様の期待を裏切らないシナリオを届け続けるというのが大前提としてあると考えています。

その上でシナリオ職能の「ROOTS」という組織としては、マネジメントとクリエイティブの両立をずっと取り組んできたので、今後もその環境づくりを推し進めたいです。シナリオライターの皆さんがいかにライティングに集中できる環境をつくれるか、成長し続けられる機会を用意できるか、というのを今後も目指していきます。

やはりシナリオライターの方から「とても働きやすい」「理解してもらえていると感じる」など言ってもらえると、この4年間、地道に活動を続けてきた意味があったと感じます。この結果はもちろん、僕だけでなく「ROOTS」で志を共にしてきたメンバーのお陰でもあります。

そんな「ROOTS」がサポートする環境から生まれたシナリオを、多くのお客様に楽しんでもらえたら僕自身もとてもうれしいです。

▲アカツキでは「ROOTS」での横串のマネジメントも行う他、「ライターズルーム」という制作体制によりクリエイティブの向上を図っている。(CEDEC講演資料より)

――:最後に読者に向けて一言お願いできますか。

水野:ゲームシナリオライターという職業は非常に可能性を秘めた職業であり、僕自身も今後活躍していきたいという思いがあります。

そして、ゲームだけではなくメディアミックス展開にも力になれるスキルを持った職業でもあります。そういったゲームシナリオライターの可能性を広げていきたいと考えているので、ぜひ「ROOTS」の活動を見守っていただければうれしいです。

また、ゲームシナリオライターやその環境づくりに興味を持った方は、ぜひJAGSAないし「ROOTS」までご連絡いただけると色々と楽しい話ができると思います。

重馬:JAGSAとしてお話ししますと、まだ加盟していない方もいっぱいいらっしゃると思いますし、ゲームシナリオの制作会社さんあるいはグループの方々もかなりあるかと思います。

この点は、JAGSAは業界団体としてまだまだ力がないなと、痛感するところではあります。そういう意味においても、できれば加盟していただいてみんなで声を上げられるようご協力いただけると嬉しい限りです。

もうちょっと、ゲームシナリオライターという職業が注目され、国や行政からもはっきり目に見える形にならないとできないことも多分にあるなと思います。その為にぜひ加入を検討していただき、一緒に業界を盛り上げていけましたら幸いです。

――:ありがとうございました。

会社情報

- 会社名

- 株式会社アカツキ

- 設立

- 2010年6月

- 代表者

- 代表取締役CEO 香田 哲朗

- 決算期

- 3月

- 直近業績

- 売上高236億5200万円、営業利益39億1500万円、経常利益42億3300万円、最終利益16億4600万円(2025年3月期)

- 上場区分

- 東証プライム

- 証券コード

- 3932