2023年冒頭から日韓における映像制作業界の「差」について注目し、4つの記事を書いてきた。企業版ふるさと納税スキームで開催された第15回アジアテレビドラマカンファレンス(ATDC) 、韓国ASTORYの『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』成功事例、日中韓の脚本家視点や「Silent」「マイスモールランド」など若手受賞監督の対談、U-NEXTの攻勢など。その後2023年は8月に韓国事前視察についてもレポートし 、韓国ドラマ業界の現状について分析した。今回は12月3-5日で開催された第16回についてレポートを行う。

■全体の振り返り:甦れ、脚本家スター時代

前回同様、第16回の総論も「WebtoonIPドラマ化最前線でノリに乗っている韓国」「独自路線でドラマ大作化していく中国」「制作本数は増えてはいても制作費減少と制作者寡少でジリ貧。積極化できない日本」という3カ国の構図が対照的に見えた。

だが今回の発見としては中国や韓国も盤石というわけでもなく、韓国は「Netflix一強すぎ問題」を抱えている。もはやシェア7割で他OTTメディアは全般的に赤字体制、Netflixと組める一部大手の制作会社も制作費が高騰するために他も皆そこにキャッチアップしなければならない歪んだ二極化市場が課題となっている。中国は規制による自由な制作テーマの限界、そして日本同様に海外展開の悩みに直面している。

もともと脚本家・制作者を主体とした本カンファレンスもどういうドラマ作りをするかというテーマやクオリティ面の話(そしてそれは国・地域ごとの特性があり、お互いのリスペクトが深まる形で終わる)に終始しがち。だが今回はかなり市場や環境、ビジネスモデルに踏み込んだ議論が脚本家からもなされていた。IP・原作を自分たちで創る、に加えて、IPを確認し取りに行く力、という点でアジアにおける韓国の位置づけは出色である。第15回でもU-NEXTがWebtoonをはじめるというアナウンスをした直後、数社コンタクトしてきたのは「すべて韓国企業だった」という。いったんIPを全部プロットだけでも目を通し、どん欲に海外IPだろうと原作をハンティングしようとする意欲においては日本も中国も圧倒的に韓国の後塵を拝している。

だがアジア内でもリテラシーの溝は未だ深い。深夜にわたって脚本家同士で話をしてきた中で、「なぜ日本はもっと韓国Webtoon原作でドラマを作らないんだ?IPがないなら韓国IPをとりにきて、世界に広がるものをつかえばいい」。確かにドラマ原作の7割がオリジナルの韓国に対して、日本は3割足らず。年300本のドラマの大半は原作付制作になっている。しかしジリ貧ジリ貧とは言われながら、日本はアニメ・ゲーム大国であり、その2分野に関してはグローバルにK-POP、Kドラマ以上の広がりを見せているし、海外化が苦手だったJ-POPはアニメの肩にのってグローバルチャートを席巻するようになっている。むしろアニメ・ゲームとの接続がうまくいっていない点で日本ドラマ制作は「国内」をもう一度見返さなければいけないのでは、とローカリティを強調する源孝志氏(後述)の講演を聞いても思った。“ハリウッド化”が著しい中国・韓国ドラマと比べ、その安易な追随は半世紀かけて練り上げてきた日本のドラマ制作文化のコアの喪失にもつながるかもしれない。

ドラマとは本来的にメディアミックスである。そこには観光地、衣装、音楽、タレント、食などさまざまなものが投影される。一つのドラマにハマるということは、その文化そのものを愛するということでもあり、日本がインバウンド大国になっていくなかでアニメと同様にドラマもまた、そのメディアミックス性を生かすべき重要な役割を担う。それと対照的に外向きになっていくアニメと内向けになっていくドラマ、その対照的な現在のトレンドは事業者たちが皆取り組んで方向性を変えるべきものなのだろう。

全体を通じての日本側の希望は、冒頭で『相棒』『コンフィデンスマン』の脚本家古沢良太氏が、ATDCの発起人でもある市川森一氏を偲んで出した言葉に集約される。「脚本家こそがドラマをつくるスターだった時代がある。その時代を取り戻したい」

※次回第17回(2024)は韓国にて開催予定であり、第18回(2015)は再び日本開催で想定されている。第16回は企業版ふるさと納税で資金があつまり切らずに赤字になってしまっているとのこと。引き続き協賛の依頼を募集している【https://x.gd/F4GVP】

■制作者ディスカッション、3カ国の制作現状―大作ばかりが芸ではない

司会:黄 仙惠(ファン・ソンエ氏:ATDC理事、城西国際大学准教授)

・Likun ZHANG(リ・クン氏:Beijing NiceFilm)『Zhao Jia Di(CEIS2023 金河豚栄誉)』

・源孝志(みなもと・たかし氏:オッティモ)『中村仲蔵 出世階段』(文化庁芸術祭大賞)

・Hyunwoo Thomas KIM(キム・ヒョヌ氏:Kross Pictures創業者)『Cheese in the trap』『六本木クラス』

▲左から黄氏(司会)、Likun氏(中国制作者)、源氏(日本制作者)、Kim氏(韓国制作者)

源氏は『京都人の密かな愉しみ』(第32回ATPテレビドラマグランプリ賞、2015)、東映京都撮影所をつかった『スローな武士にしてくれ』(ATPテレビドラマグランプリ総理大臣賞、2019)など評価の高い監督だ。自分はクリエイターだからと他の2人のような市場観や制作プロセスについてはあまり言及しないまでも、大作主義化する2国とちがって、いかに制作費だけに囚われず“違い”をユニークに出していくかに拘ってきたという。確かに京都や時代劇といった一見使い古されたジャンルに「京都人の気取った雅への皮肉を」「時代劇をドローンで科学的に撮るという視点で」と違う視点をもちこんで秀作をつくってきたという実績は、クリエイターとしては注目すべきポイントだろう。擦られすぎてもう紹介するものがない、という状態になってから、視点を入コンテクストに変えていくことがクリエイターとしての腕の見せ所。

すでに「創るプロセス」自体はボーダーレスになっている。脚本を書きながら、これはあの監督に、あの俳優にやってほしいなと思い浮かぶ顔は日本人だけでなくなってきている。そういう意味では海外の映像作品をどん欲に視聴し、ATDCのようなイベントで関係性を構築し、より制作者単位でつながっていく世界線が求められているのだということを改めて認識した。

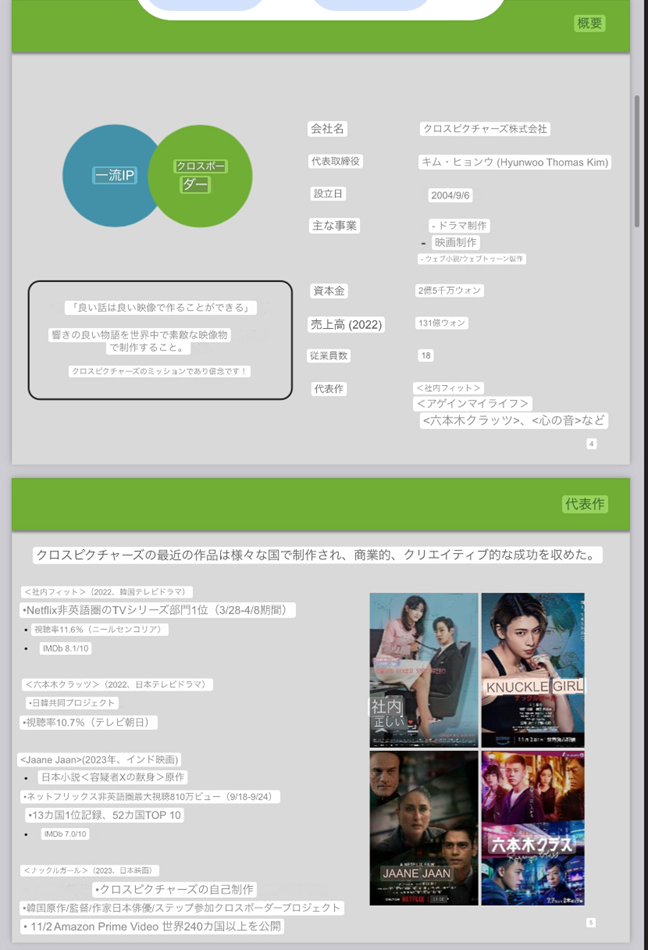

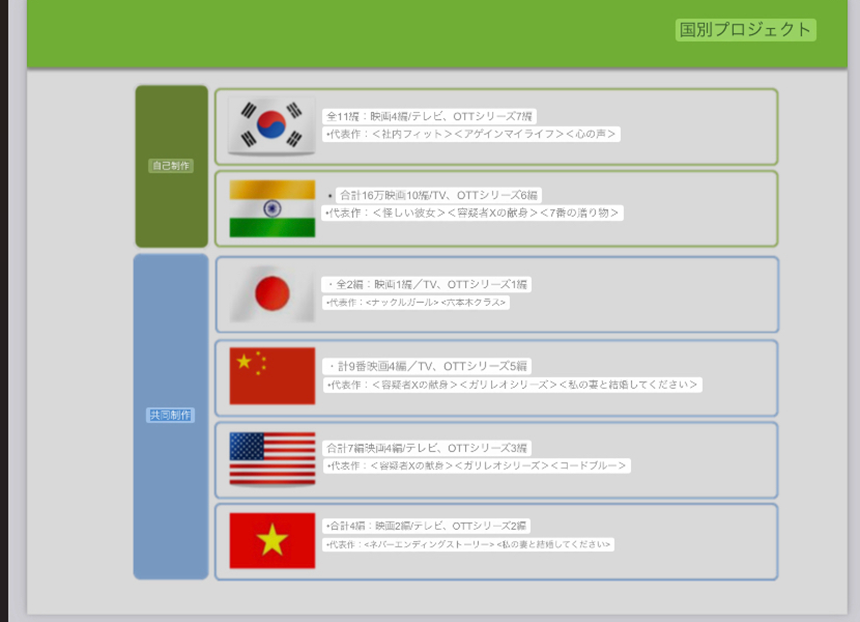

■韓国クロスボーダードラマ制作の戦略とマーケティング/過剰品質社会の日本課題

『六本木クラス』制作で知られるKross Pictures(以下、KP)は韓国ドラマを世界に拓いた冬ソナ直後の2003年に米国で設立された。代表のキム氏は戦略コンサルのベイン出身、ゴールドマンサックスや早稲田MBAなども取得しているが、UCLAフィルムスクールへの留学を経て30歳にして初めてのドラマ業界への参入、LA(ロサンゼルス)で起業した異色の経歴だ。2004年に韓国“支社”が出来、その後キム氏が情熱をもって2015年にインドにスタジオを展開。その制作体制の中心は「インド」で多くの作品はここで制作されている。日本に2019年に進出し、JVを作っている。

▲韓国語スライドをGoogle翻訳で日本語化させたスライド

日本ではテレビ朝日で視聴率11%を記録した『六本木クラス』の共同制作会社で知られるが、それ以外も東野圭吾作品の映像化、『嫌疑人X的献身(容疑者Xの献身)』は中国で4.1億RMB(約80億円)の興行収入をあげたり(東野圭吾は中国での作家収入No.1、その舞台化背景の記事も本連載で掲載した、『ナックルガール』は韓国発Webtoon作品を日本AmazonスタジオとKPで共同制作して日本の劇場公開をする大胆な取り組みをしている企業である。

そしてASTORY同様KPもまた、制作そのものだけでなく、ビジネスモデル的な挑戦に熱心な会社だ。2020年にカカオページが資本を入れ、49%を58億ウォン(約6億円)で取得、今後グローバル向けの「スーパーIP」を立ち上げる目的で出資している。そうした20年間ドラマの海外展開をやってきた制作会社がその戦略や視点を共有してくれるセッションであった。

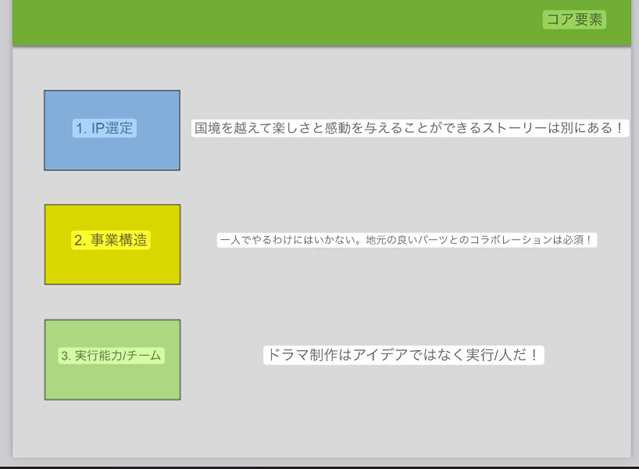

成功するクロスボーダードラマの大事なポイントは①IP選び、②事業構造、③チーム力の3点。①でIPを選ぶ際には400時間の小説だろうと12時間のドラマだろうと「ハイコンセプトとして一行でまとめられるかどうか」に拘る。次に「普遍性」でどの国どの言語でも共通する欲求、『梨泰院クラス』でいえば階級闘争や復讐といった普遍性に注目し、特にZ世代がメインのユーザーとなるため彼らにとって重要なテーマかどうかを気にする。さらに「IPとしての確かな実績」である。原作自体がどれほど魅力的で、今後継続的に生産さえるかどうかがポイントだという。

②事業構造はまさに韓国制作会社のお家芸だろう。『ナックルガール』ではAmazonスタジオ日本と組み、アメリカでファンディングを行い、3年かけて実現までもってきた。コロナ禍で渡航制限のなかでAmazonに提案を行い、③チーム力においてはハイリスク・ハイリターンなクロスボーダー案件における要である。強いメンバーを入れられるかどうかは、前回ASTORYもSMエンターテイメントの米国社長をひっぱりこんだようなアサインでも目を開かれたが、

日本制作における課題点について、『六本木クラス』『ナックルガール』で共同制作を経験したキム氏が指摘している。「日本人はプロフェッショナルで徹頭徹尾アウトプットを120%で持ってくる」点が反面として「過剰品質になりやすい」。セリフなども前日までに徹底して覚えてくる反面、現場の流れでの変更に対応力が弱い。韓国の役者が7-8割のクオリティでもってきて1-2割をその場の流れでフレキシビリティをもつのとは制作プロセスが異なる、という。クオリティファーストな日本の制作スタッフが、国際共同制作になると途端にうまく機能しないといった事例は少なくない。こうしたカルチャーフィットは経験がモノをいう世界だ。より多い場数を踏んで、ハブになれる人材を着実に増やしていくほか方法はないだろう。

▲韓国Webtoon原作を日本でAmazonと制作し、日本の劇場で興行を行うという新規性が際立つ『ナックルガール』

■脚本家ディスカッション:粗製乱造化するOTTドラマ時代

司会:長谷川朋子(メディア/テレビ業界ジャーナリスト)

・Gong ZHAOHI(中国脚本家、The Happiness studio、『愛国者(Chinese American Film Festival, Golden Angel Awards2018)』)

・野木亜紀子(日本脚本家、『アンナチュラル(市川森一脚本賞2019)』『罪の声(日本アカデミー賞最優秀脚本賞2021)』

・HaeYoung PARK(韓国脚本家、KOREA TV&RADIO作家協会、『My Mister(

11th Korea Drama Awards2018)』『My Liberation Notes(59th Baeksang Arts Awards2022)』

▲左から長谷川氏(司会)、Gong氏(中国脚本家)、野木氏(日本脚本家)、PARK氏(韓国脚本家)

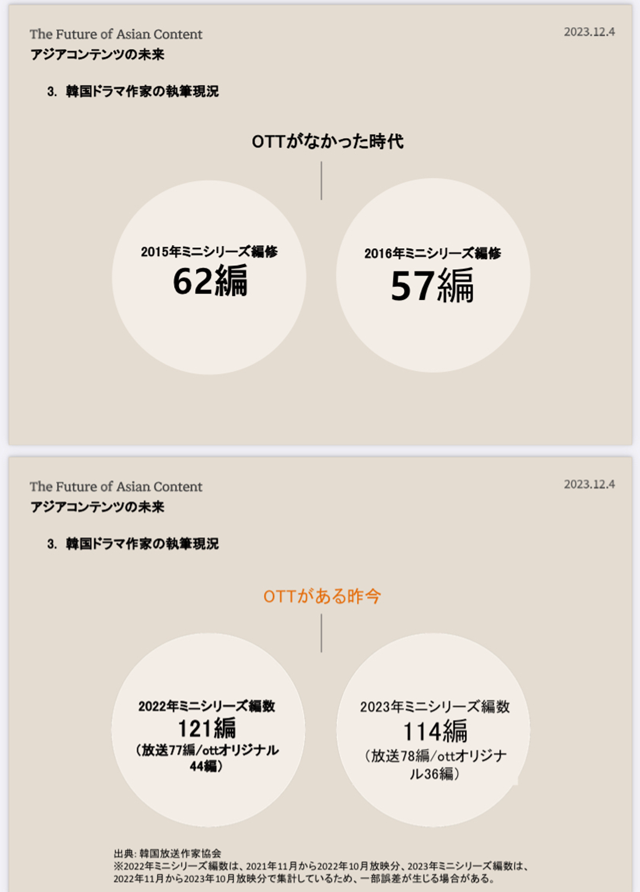

3カ国それぞれで脚本賞を総ナメしているトップクリエイター3人の対談で、貴重なセッションとなった。まずはパク氏の講演である。前回韓国においてこの20年間ドラマ制作会社が10社から150社で15倍になった話をした。直近のOTTバブルがそれを大きく押し上げたことも分かってきた。もともと2015年62作品だったミニシリーズが、2022年で121作品、たった7年で2倍規模になっている。しかも放送枠はその6割で、実は純増分のほとんどはもはや全体の4割を占めるOTT発の“テレビ”ドラマだからである。だが2023年はOTTの過当競争ゆえに20-30本単位のドラマが“塩漬け”になったという。途中で制作費が払えなくなったり倒産したりといった事例があったり、役者が事件に巻き込まれて放送できくなくなったりといった荒れた一面もあったという。

これらの作品の7割はオリジナル原作であり、かつ8割は「個人執筆」である。共同で創るWebtoon型の製作形式がフィーチャーされやすい韓国だが、それでも作家性の高い作品というのはごく個人的で内的な作業の結果として生まれるものだ。まさにそれを実現してきたパク氏だからこそ、どうテーマをさがし、どう創作しているか、その結果としてグローバル化をどこまで意識しているかは非常に興味深い点だった。

パク氏が脚本づくりにおいて気を付けているのは①素材をどこから見つけてくるか(大衆が心の中の葛藤でどこに「渇き」を感じているか)、②時代をどう設定するか(自分自身が49年間ソウルに“長時間通勤”する1000万人を代弁できるストレスを抱えていた)、③視聴者へのメッセージ(最初からメッセージ主導にすると物語が恣意的になるので設定しない)、④新しさを求めてどんな努力をするか(1964年に新しさを求める芸術家の執念を書いた随筆集に目をとめ、そこから企画開発)の4点ということだった。

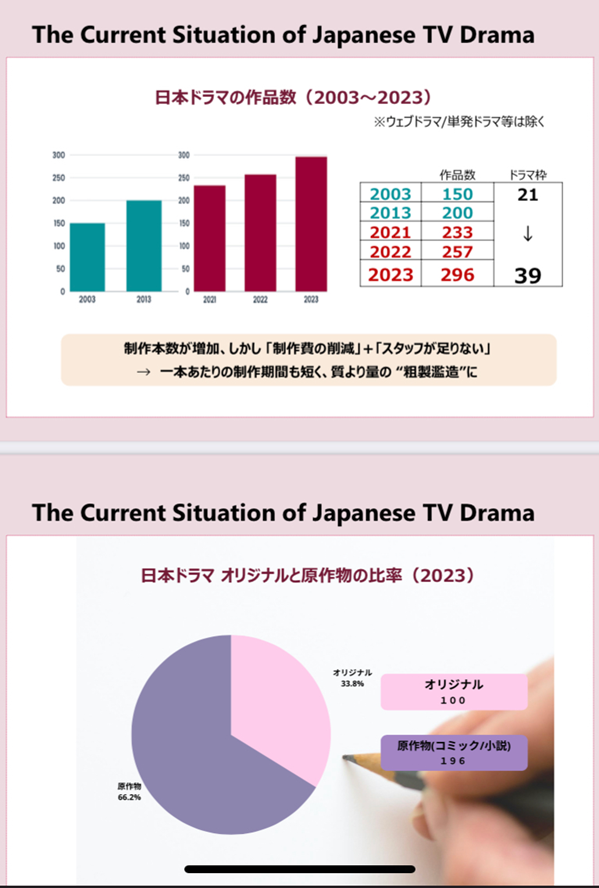

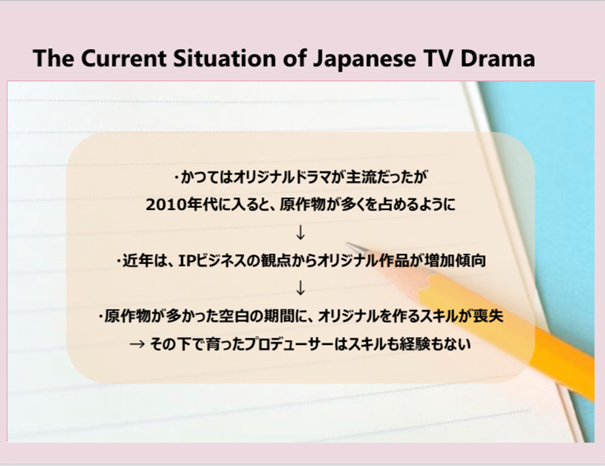

日本のドラマ制作環境については野木氏からの発表となった。この20年でドラマ制作会社も半減以下という状況にあって150作品(2003)が296作品(2023)と「製作本数は2倍になっている」話が提示された。制作費を削られるから製作時間も限られ、優れた制作会社のラインは取り合い。自然と粗製乱造が目について、「日本ドラマの質は下がっている」というのは会期中さまざまな制作者・作家から聞いた話だ。さらに韓国はドラマ原作7割に対して、日本はもはや3割。ほとんどは“原作付”といわれるマンガ・ノベル作品などのドラマ化が中心の市場に変貌してしまっている。特に2010年代は完全にマンガ原作ドラマばかりになった。これは安易な原作人気の移植であり、制作者も作家もオリジナルをつくるスキルが枯渇していく懸念が示された。

日本の脚本家は基本的にフリーランス。すべてを囲い込んで雇用が保証されている韓国の脚本家とは違う。ヒットを作れる優れた脚本家に仕事が集中し、なかなか若手の脚本家が育ちにくくなっているのも「ドラマ不況下の日本ジリ貧」の一つである。野木氏が提案するのは「脚本家に寄りかからないプロデューサーの質の改革」であった。

Gong氏の話はそれらとうってかわって、中国政治激変期を生きた第一世代の話だった。河北省出身で16歳で教育を受けられず工場労働者とならざるをえなかった青年期、Gong氏はシンガポールや台湾、日本のドラマ(『東京ラブストーリー』『白い巨塔』)をみて育ってきた。そうした中で表現規制の強い「青少年の犯罪」実態という、非常に難易度の高いテーマを3年かけて追いかけ、『灯塔』として発表までもってきた話は非常に迫力のある物語だった。2021年時点で中国で1.7万件起こっている未成年の強姦事例、これはコロナ禍でむしろ上がったという。そこに対する中国の検察官の視点から描いた本作を、現在の中国において実現したことは驚嘆に値する。

中国は韓国に遅れ、この5-6年にドラマ制作業界が激変/成長してきた市場だ。ただコロナによってそうして広がった市場のなかで倒産事例が相次ぎ、放送に比べてネットであれば緩かった規制が厳格化したことでOTTでも配信できない事例が増えた。全般的な経済不況の影響もあり、若者は長編ドラマを好まず、10-15分の短尺ドラマを好むようになってきている。色々な逆風を受けて変革を求められているのは中国も、韓国も、日本と変わらないのだ。

グローバルに通じるストーリーにする際に、どうしても各国が気にするのは「普遍性・共通性」である。だがそれはともすると大作志向で無難なファミリーストーリーなどに終始しがちだ。基本的にローカルなものであっても、今はメディアの力で日本は/韓国は/中国はといったローカリティに対する一定の興味(or偏見)は存在している。例えば『サンクチュアリ -聖域-』はあれほど日本特異の文化描写であったにも関わらず世界中で多くの感動を呼んだ。そのベースの力をテコに、いかに目の前にある「隣人の物語」を微細に描き、世界に通じるものにまで昇華させていくのか、という点が印象的な議論だった。

私見での意見になるが、不況不況といわれながら漫画原作に寄って、制作本数が上がり続ける現在の日本ドラマ界はまるで1970年代のジリ貧な日本映画業界のようだ。それでもそこで育成された人材は1990年代に入ってから邦画復活の起爆剤になっていった歴史はある。もしかするとこの停滞期のなかで生まれてくる才能が10年後の日本ドラマ界を支えるのではないかという期待は残しておきたい。

■スペシャルピッチング:欧米からの視点-日本のドラマ制作に欠けている視点

今回は初日に2人のスペシャルゲストを迎えて、制作者・脚本家とは異なる視点が提示された。大島ミチル氏は日本アカデミー賞優秀音楽賞を6回も受賞するトップ作曲家である(『失楽園』『模倣犯』『海難1890』など)。3万曲ものアーカイブの持ち主で、多忙な時期に年1500曲も量産するようなクリエイターだった。ある日、「私はマシーンではない」と思い立ち、フランスに移住。政府が手厚くクリエイター誘致を支援してくれることに驚く中で、欧米と日本の音楽文化の違いが新たなインスピレーションの源泉となった。

石造りの欧州建築は音が響くため収録した音をそのまま使えるし、音に対する情熱のかけ方が凄かったという。2時間ドラマで2週間もかけるような編集作業。対する日本は湿度高く木が吸収してしまう環境で、マイクを近づけてデジタルでリバーブをかけないと音がそのまま使えない。その上、2時間ドラマの音編集は3日ほどの作業で終わらせてしまう。実際に『アメリ』の制作チームの中に入り、声や音をどう立体的に表現していくかを経験するなかで作家としての経験値を深めていった話を披露していた。

音楽は映像にとって血液のようなもので、ただそこにあるわけではなく必要な機能を担っている。ジョン・ウィリアムズの音楽があったから『スターウォーズ』はあそこまでの作品になったのであり、音楽には映像の価値を10倍にも100倍にもできるポテンシャルがあるという話で締めくくった。

2人目のキーノートスピーカーはKeiko Bang氏、日米ハーフの彼女は米メディアのABCやCNBCを経て、独立。ドキュメンタリープロデューサーとして多くの欧米アジアのメディア企業とビジネスをやってきた彼女はグローバルメディアからみた日本の映像制作の問題点について言及した。ATDC理事長の沼田氏から「日本ドラマ界の応援団長になってほしい」と要請を受け、本会議にも出席したという。過去26ヶ国で50作以上も共同制作してきた彼女は20年以上もドキュメンタリー番組を世界に売り歩いてきたプロフェッショナルだ。

冒頭で経団連が出した「Entertainment Contents ∞ 2023」を引用し、今アニメ・ゲー・漫画・音楽と並んでドラマも含む「映像」が重点5分野のなかで輸出項目として行政も後押しするタイミングにきていると切り出した。

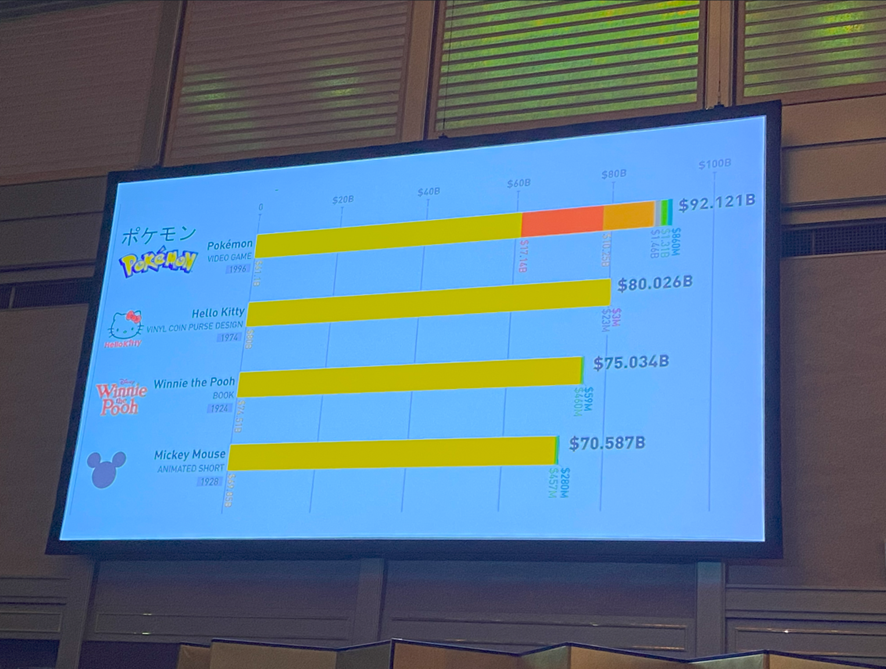

こちらも世界キャラクター市場においてトップ4の上から2つは「ポケモン」「ハローキティ」という日本のものがいかに大きいかを示している。『地獄門』(1953)『七人の侍』『ゴジラ』(1954)『用心棒』(1961)「上を向いて歩こう」(1963)、いかに黎明期の日本の映画・音楽が北米でも受け入れられてきたかの歴史を振り返り、それに対して『おしん』(1984)以外は世界を席巻するドラマを作ることができなかった日本のテレビドラマ界のドメスティック性についても振り返った。

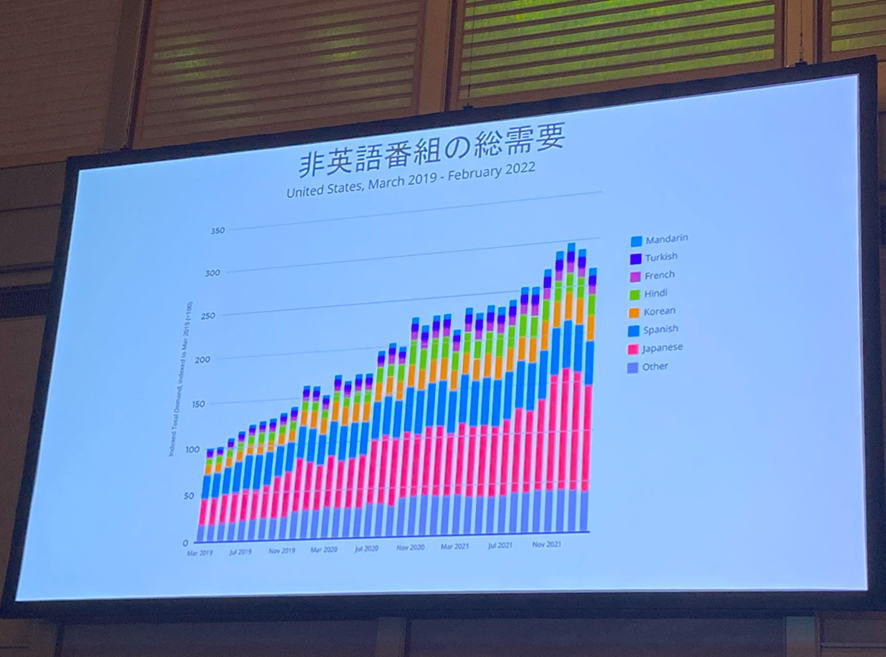

出典)Parrot Analytics

ただ注目すべきはこの図表だろう。北米でいま非英語番組としてもっとも需要が高いのは「日本語映像(≒多くはアニメ)」であるという。OTT市場においてはスペイン語やKドラマコンテンツよりも、日本コンテンツが人気No.1なのだという(逆をいえば2020-21でアニメ輸出活況のなかでもその需要を満たしきれていない)。

ただ北米からみると日本はエニグマ(暗号)があって謎が多すぎて非常に入りづらい。制作という意味だけでなく、番組販売一つとっても版権元の特定も難しければ、どう買っていけばいいのかという商習慣から言語までまるで違っている。輸出用のコンテンツをつくっていくのはもちろんどの国の作品も難しさはあるが、すでに韓国が北米プロトコルにそれをあわせ、Netflixなど巨大な外資の投資誘致に成功している点などを加味してもローカル言語・ローカルテイストが強い市場でもそれを実現している事例はある。それをクリアしてきたように日本もまた「外に売っていくこと」が求めらえている。ニーズはあるのだ。

そうしたなかでAuthentic(ホンモノ)として作られる部分に日本が関わっていない点が懸念である。Disney所有のFX『Shogun』(2024)が同社史上最高額となる80億円をかけて制作が進められ、『Ghost in Tsushima』も映像化が進んでいる。『Yasuke -ヤスケ-』(Netflix、2021)や『SAYURI』(コロンビア、2005)も日本における憧憬をつかってはいるが、海外の手で生み出されたものだ。この経済圏が日本外で地産地消されてしまうのではなく、部分的ではあっても日本に還流する仕組みが必要なのだ。『ONE PIECE(実写版)』や『幽遊白書』のように、日本原作の手がきちんと入ったものとしてつくり変えていかなければならない。彼女自身も日本の平安時代をテーマにした作品を今手掛けようとしている。

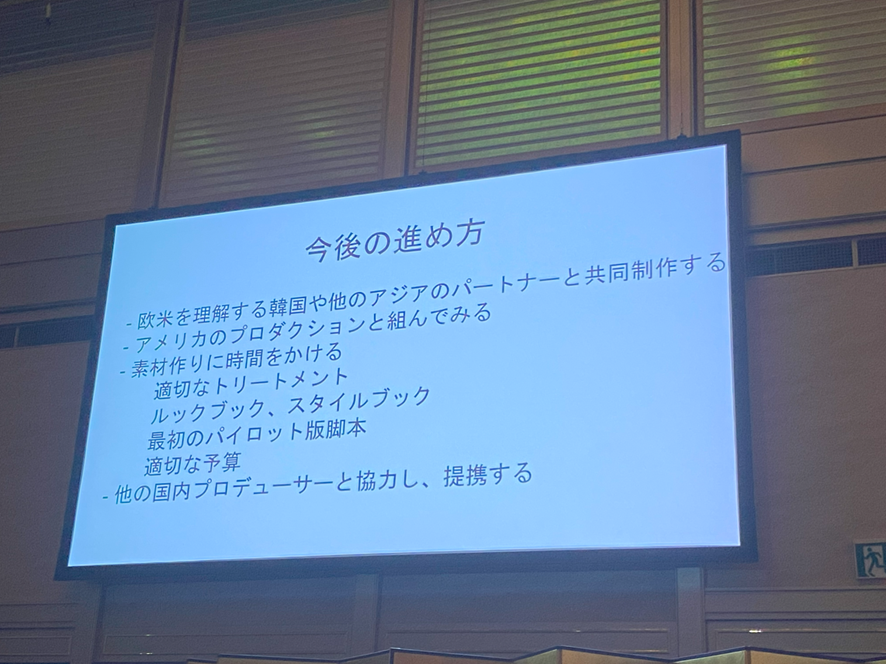

欧米を理解するために、より外部のパートナーと共同制作する機会を増やす。そのためにも第一歩としては「(英語版の)ルックブックやスタイルブック」「パイロット版脚本」を作ったり、「(それなり予算をかけた)制作プロジェクト」をもっていく必要がある。大きく考える勇気が必要で、ワクワクする夢を忘れない。日本の制作関係者にはそのことを心にとめておいてほしい、という形でBang氏の講演は閉じた。

会社情報

- 会社名

- Re entertainment

- 設立

- 2021年7月

- 代表者

- 中山淳雄

- 直近業績

- エンタメ社会学者の中山淳雄氏が海外&事業家&研究者として追求してきた経験をもとに“エンターテイメントの再現性追求”を支援するコンサルティング事業を展開している。

- 上場区分

- 未上場